ледники для хранения продуктов на руси

Откуда в деревне брали лед для коктейля

Впрочем, в отличие от городской квартиры в старом доме все это решалось несколько проще. Если помните, в прошлом году я писал про найденный в Суздале старинный погреб. Расположенный в доме купца Табашникова, он был заброшен все советские годы. А потом его случайно раскопали под слоем мусора.

Но суздальский ледник явно нестандартный. Хотя бы в силу того, что весь выложен камнем, прилично заглублен. Построен по всем правилам на высоком месте. Под ним явно песчаная почва, куда уходит вода от тающего льда.

Но как же были устроены типовые ледники, скажем, в XIX веке? Об этом подробно рассказывал журнал «Наша пища» в 1893 году.

Попробуем разобраться, чем же отличался суздальский ледник от общепринятых в России. Обыкновенно в XIX веке это сооружение устраивалось так. Рыли яму, настолько глубоко, как позволял грунт. Внутри нее по краям ее делался сруб, чтобы стены не осыпались. А над ямой ставилась избушка, накрывающая все сооружение. Яму ранней весной набивали льдом, не который ставилась провизия, молоко, масло и т.п. Иногда яму сверху закрывали, оставляя подъемную дверцу. Иногда оставляли открытой, и продукты ставили не прямо на лед, а на специальные полки, сделанные вдоль стен.

Понятно, что такой ледник имел массу неудобств. Лед, находясь в яме, скоро таял. Под ним собиралась лужа вода, которая способствовала его еще большему таянию. Часто, когда ледник был устроен не на горе, весной грунтовая вода подходила под него, заливала яму, загрязняла лед.

Супруга рассказывала мне про ледник в их семье. Детство она провела в городе Балашове. А жили они в доме игуменьи местного Покровского монастыря. После революции монастырь ликвидировали, монашек распустили. А в крепкие деревянные, обложенные кирпичом дома поселили по несколько семей рабочих в каждый. Вот так-то обычный железнодорожник и оказался в монастырских палатах.

Там под полом тоже был вырыт погреб. Добраться в него можно было через поднимающуюся дверку. Поначалу там было чисто и сухо. Но где-то уже в 1960-х, когда землю начали раздавать под огороды, кто-то из соседей перекопал дренаж. И в погребе все изменилось. По весне туда начала поступать талая вода, завелись мыши. В общем, комфорт, созданный для игуменьи, пропал.

По этой же причине, отмечает «Наша пиша», в таких ледниках возникала большая сырость, вредно действующая на продукты, способствующая их заплесневению. Кроме того поступающий сквозь щели избушки теплый воздух препятствовал охлаждению продуктов. А воздух, остывший ото льда, не поднимался вверх, а охлаждал лишь самые низкие полки. Опять же ставить сосуды с молоком приходилось на неровную скользкую поверхность, наклонясь над ямой.

Рационально устроенный ледник имел совершенно другую конструкцию. Он состоял из деревянного сруба, поставленного на поверхности земли (или заглубленного, как в Суздале) в наиболее возвышенном месте. Пол самого ледника был сделан на пол аршина выше, чем пол окружающего помещения. При этом он был покатым к середине, где была дырка для стока оттаявшей воды. Которая потом уходила в песчаную почву.

Потолок ледника делался разборный. В конце зимы он убирался, ледник выметался, чистился и снова набивался льдом. После этого потолок вновь собирался и засыпался опилками слоем в ¼ аршина.

Таким образом погреб был совершенно отделен ото льда и не страдал сыростью. Холодный воздух свободно поступал в погреб из ледника через пропиленные окошечки на разной высоте. Вследствие наклона пола в леднике вода в нем не задерживалась, и воздух был всегда сухой. Недостатком такого варианта конструкции была необходимость серьезной теплоизоляции стен (соломой, дерном, глиной). Вход в такую «избушку» надо было делать сверху, забираясь туда по лестнице. Либо сооружать дополнительный изолированный тамбур для входа сбоку.

Все эти неудобства компенсировались комфортом, сравнимым с сегодняшними холодильниками. В таком леднике оказывается можно было сделать полки не только для охлаждения, но и для заморозки продуктов. Для этого в стенке ледника делалось окно в 1½ аршина высотой. К нему со стороны ледника приделывался ящик, боковые стороны которого были продырявлены для пропуска холодного воздуха. Со стороны же погреба, это окно плотно закрывалось дверцей.

Так что при желании там можно было хранить запасы мороженого, чистого льда для коктейлей и креветок к пиву.

[1] Калантар А. Запасание льда на лето и ледники-погреба. // Журнал «Наша пища». СПб., декабрь 1893 г. №14-20. С.691.

Ледники для хранения продуктов на руси

Небольшое количество воды, что к осени стаивала со льда, впитывалось в подстилку и далее в пол, который был не цементирован, и легко впитывал избыточную влагу. Так что в леднике всегда было сухо и холодно, и лед все лето оставался холодным, гораздо ниже нулевой температуры. Лед еще и на следующий год оставался, но иногда его выносили зимой, чтоб набрался холоду, а потом весной опять заносили. Или брали новый. На полу ледника (на накрытом соломой льду или даже в сторонке, где оставалось место без льда, это аналог более теплого нижнего места в холодильнике) стояли бочки с салом, солониной, корзины с птицей и другие припасы.

Издавна он устраивался нанесением в зимнее время льда в специально приготовленное помещение – яму или погреб, что продлевало срок хранения заготовок на определенное время, зависящее от наружной температуры воздуха.

Между прочим, никто не запретит и сейчас сделать ледник, некоторые его и имеют. Давайте выясним,как его сделать самым простым способом.

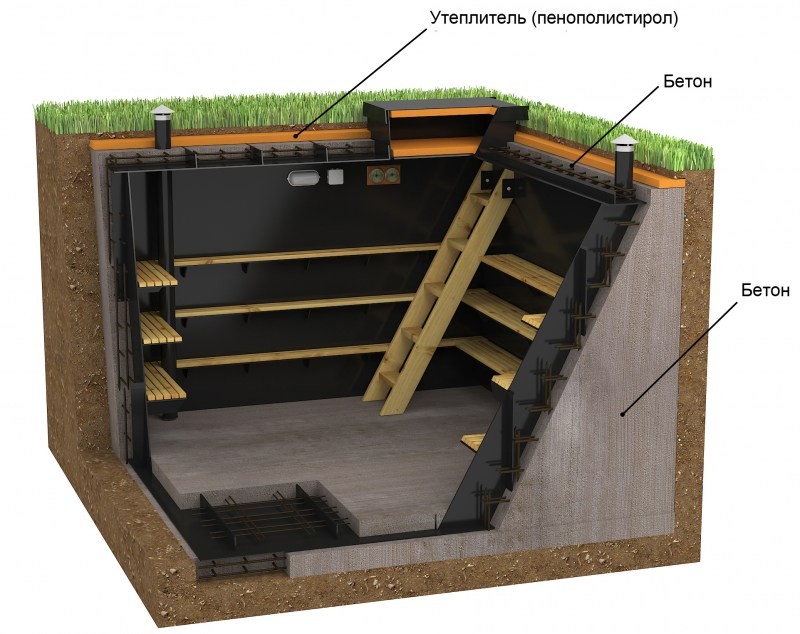

Особенности устройства погреба ледника. 1-ый способ.

Для замораживания и хранения в подвале любых продуктов, которые требуют заморозки, вполне достаточно, если температура будет минус 10 градусов. За зимний период такой конструкции ледник наберет и станет хорошо удерживать минусовые температуры во всех регионах России.

Совет: Погреб-ледник сооружается во дворе, где есть естественный или искусственный бугор. При этом вход устраивается прямо а подвал, под полом гаража или какого-либо другого сооружения во дворе. В зависимости от потребности индивидуально выбираются устройство входа и размеры ледника.

Конструкция погреба-ледника должна соответствовать следующей схеме:

В верхней части помещения размещено основное отделение – так называемая «погребница». Она предназначена для хранения в ней различной провизии, овощей, фруктов и т. д. Построить эту часть хранилища можно из кирпича или любого другого материала.

Нижняя часть погреба представляет собой хранилище льда, названное в народе «желудком». Рекомендуется делать стены хранилища льда из водостойких сортов цемента толщиной около 20 см. Одновременно с этим, раствор для стен должен иметь следующий состав: цемент М300 или М400 (1 часть), щебневая основа или гравийная (4 части), песок (2 части). Раствор смешивается стандартным способом, поэтому на этом этапе зацикливаться не стоит. При строительстве погреба-ледника обязательно нужно предусмотреть канал, отводящий талую воду от хранилища, и вентиляционную систему, которая будет обеспечивать нормальный микроклимат внутри.

2й способ.Погреб с толстыми стенами.

Чтобы построить погреб-ледник данным способом, нужно сделать в нем толстые бетонные стены (около 50-60 см), а также организовывать естественную вентиляционную систему, которая будет эффективно работать в зимние месяцы. Погреб такого типа будет отлично выполнять все свои основные обязанности. Однако, строительство такого погреба будет актуально только для северных и средних климатических районов, где бывают достаточно сильные морозы.

Бетонное хранилище для северных регионов.

Чрезвычайно важно, чтобы дверь или крышка в погреб были тщательно утеплены с помощью качественных теплоизоляционных материалов. Когда придут холодные месяцы, обе трубы вентиляции (приточная и вытяжная) открываются и прочищаются, чтобы холодный воздух спокойно в течение долгого времени охлаждал стены (сильнее их промораживал). Очень хорошо, если стены промерзнут на всю глубину, но этого добиться будет очень сложно. Как только придет положительная температура, вентиляционные трубы необходимо будет закрыть заглушками, чтобы теплый воздух не мог проникнуть внутрь погреба.

Домашний лед: от древности до наших дней

Мы привыкли хранить продукты в холодильнике. Между тем, этот агрегат появился только в прошлом столетии. А как, интересно, обходились без него наши предки? И что делать, если холодильника нет под рукой?

От снегохранилищ до погребов

Проблема сохранности продуктов в холоде встала перед людьми еще в глубокой древности. Как известно, Александр Македонский в походах по жарким странам поддерживал дееспособность армии охлажденными напитками. В Ливанских горах заготавливали снег для отправки его в окруженную пустыней Мекку. Снегохранилище двухтысячелетней давности сохранилось в городе Мары в Туркмении…

Недавно при раскопках в польском городе Вроцлаве обнаружили холодильный погреб, возраст которого составляет как минимум тысячу лет. Глубина погреба оказалась как раз такой, что грунтовые воды лишь слегка покрывали его дно. Наши предки славяне использовали воду в роли хладагента, которую в современных холодильниках выполняет фреон.

Под временные хранилища в старину использовали колодцы, отопительные печи, откуда вынимали золу и держали дверцу всегда открытой. Даже в жару внутри было холодною.

Самыми надежными хранилищами считались те, где припасы сберегались во льду. На Руси с VI века устраивали деревянные ледники. Рабочих, добывавших лед на ледокольнях и ледоломнях, именовали «ледоколами». Торговали льдом «ледовщики». Так же называли и тех, кто подряжался набивать льдом погреба.

«Есть и медок, да засечен в ледок», – говорили о продуктовых запасах, до которых нелегко было добраться ни зверю, ни вору, ни разлагающему теплу. «Засечено в ледку, да в чужом погребку», – вздыхали завистники и добавляли, что у забивших свои ледники снедью зимой ни льда, ни снега не выпросишь. Так и родилась распространенная поговорка.

Бережливые хозяева, конечно же, не обращали внимания на эти пустопорожние разглагольствования. Они твердо знали: глубже провизию в лед или в снег положишь, ближе потом возьмешь.

«Хатка» изо льда

Во многих российских регионах сохранились навыки сооружения ледяных погребов. Дело в том, что продукты в них зачастую хранятся лучше, чем в холодильнике, да и места в погребе обычно значительно больше.

Над таким погребом, как правило, строится погребник, который в южных районах еще дополнительно обкладывается землей. Воду, которая скапливается в льдохранилище, если ее невозможно отвести, собирают в специальные поддоны.

Важный этап строительства холодного погреба – обсыпка наземной конструкции землей. В Шатурском крае, например, говорят: земли нагреб – сделал погреб. Для этого используют грунт, поднятый при подготовке котлована. Технически это несложно – поверх сооружения просто насыпают холм из подножного материала. Перед этим все деревянные элементы постройки обмазывают битумом, влагозащитными мастиками или пропитками. Важно, чтобы слой земли над перекрытием был не слишком тонким и составлял не менее 25-30 см. Образовавшийся земляной холм можно засеять травой, а еще лучше – обложить дерном. Глубина котлована зависит от уровня грунтовых вод. Ту часть конструкции, которая находится ниже уровня земли, по возможности тщательно гидроизолируют. И обязательна вентиляция.

Лед, который обычно заготавливают в ясную и холодную погоду, лучше брать пиленый. Куски льда (их еще называют «кабанами») должны полежать на морозе пару дней.

Промежутки между кусками льда в хранилище заполняют мелким колотым льдом и снегом, пересыпают крупной солью. Сверху лед укрывают пленкой, наверх которой кладут пшеничную или ржаную солому.

Из кусков льда можно соорудить простое хранилище для свежего мяса и рыбы. Из ледяных пластин строят что-то вроде домика, трещины и дыры в нем забивают мелким колотым льдом. Сверху ледяная хатка прикрывается полиэтиленовой пленкой, а затем лапником, хворостом, опилками.

«Аварийный» случай

А как устроить ледник в обычной городской квартире? Оказывается, и это возможно.

Большой деревянный ящик оклейте газетами изнутри в 2-3 слоя. Далее возьмите ящик меньшего размера и оклейте снаружи газетной бумагой. Застелите дно большого ящика обрывками газет, поставьте на них меньший ящик… Промежуток между стенками засыпьте клочками бумаги, утрамбуйте и закройте сверху клеенкой. Поверх крышки внутреннего ящика рекомендуется класть подушку, которая будет придавливаться крышкой большого ящика. По этому же принципу – одна тара в другой, с пересыпкой пространства между ними теплоизоляционным материалом – конструируются дорожные холодильники, которые берут с собой на пикники, в дальние поездки, автомобильные туры.

Для приготовления льда, который будет помещаться в кастрюльке в середине меньшего ящика, необходимо: 8 частей глауберовой соли, 5 частей нашатыря, 4 части селитры, 16 частей воды. В эту смесь следует поставить посудину, вода в которой вскоре превратится в лед. Способ этот довольно дорогой, поэтому, сделав немного льда, можно смешать 5 частей толченого льда с 2 частями поваренной соли и 1 частью нашатыря. Это продлит время существования ледяного субстрата.

Домашний ледник очень выручит в ситуации, когда вы попадаете куда-то, где нет холодильника, или если надолго отключилось электричество и холодильник не работает, или если холодильник сломался и нет пока возможности его починить. Ведь в нашей жизни всякое случается…

Как хранили продукты, когда еще не было холодильников: основные уловки наших предков

Хранение продуктов – одна из важнейших проблем, которой были озабочены и наши предки. Ведь холодильники на Руси появились только в начале 20 – го века. Как же до этого времени удавалось уберечь продукты от порчи? И какие способы для этого использовались?

Сушка, вяление, засолка

Рыба и разнообразные виды мяса – продукты скоропортящиеся, а поэтому требующие скорейшей переработки. Заготавливая запасы такой пищи на долгий период, наши предки тонко нарезали данные продукты, просаливали, и оставляли на сквозняке. Этот способ позволял сохранять еду на протяжение долгого периода.

При помощи квашения и маринования

При этих процессах использовалась соль, которая имела высокую ценность на Руси. Заготавливая запасы на зиму, наши предки солили огурцы, помидоры, квасили капусту. Данные продукты помогали разнообразить рацион, а еще высоко ценились за полезные свойства.

С использованием мокрой ткани

Ценность соли в былые времена, помимо всего указанного, была ещё в том, что ею посыпалось сукно, а затем внутрь заворачивали пищу.

Мокрую ткань использовали для того, чтобы помещать в неё бутылки и другие ёмкости. За счет испарения жидкости возникает натуральное испарение – эту особенность и отметили наши наблюдательные предки, и использовали данное свойство в практических целях.

Погреба и ледники

В таких ямах хранили продукты, обустраивали погреба следующим образом: в зимнее время года с водоемов собирали лед и помещали его в такие ледники. Также обязательно на пол складывали солому и стружку, затем шел слой льда, третьим слоем опять же солома или брезент.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ледники и холодные склады разных типов (1912 г.)

Подробные описания ледников («Устройство их и уход») составлены по инициативе Холодильного Комитета инженер-технологом С. Л. Соколовским. (СПБ. 1910 г.).

Издание снабжено 17 рисунками в тексте и 14-ю отдельными таблицами чертежей. В числе последних находятся таблицы по устройству ледника по проекту архитектора В. Шретера и проект-эскиз ледника.

Другие труды с описанием устройства простых ледников указаны в IV Отделе под рубрикой «Холодильное дело». Здесь отметим еще сведения, имеющиеяся в нижеуказанной книге Н. Бородина и в статье, помещенной в «Сельском Хозяине» за 1890 г. (ьь 29 и 30) В. Корсакова, в которой даются краткие описания ледников старого и нового типов.

Стоимость устройства более или менее рационального типа домашнего ледника определяется около 300-350 рублей.

Кроме набивки таких ледников, рекомендуется устройство запасных льдохранилищ. Испытанным и простейшим способом устройства такого запаса признается следующий: навозив в одно место возов 100 льда, укрыть кучу слоем в 1/2 аршина опилок и сверху сеном, или же сделать конусообразную яму, обращенную основанием к поверхности земли, выложенную мелкой щепой (на 4 вершка). Сверху лед прикрывается той же щепой вершков на 5. Над ямой устанавливается конусообразный шатер, покрытый соломой.

При этих способах запасный лед, даже при условии сильной жары и сухости воздуха, может сохраняться до середины лета.

Устройство больших холодных складов, в особенности с искусственным охлаждением продуктов, требует значительных, а порой и очень больших затрат и специальных знаний.

Иностранная литература весьма богата трудами по холодильному делу вообще и, в частности, по вопросам об устройстве и эксплуатации таких складов; русская же литература не изобилует пока выдающимися и обстоятельными изданиями по вопросам этого характера.

По отношению к устройству холодных складов разных типов, укажем, между прочим, на: статью В. Н. Рулева, помещенную в изданном Холодильным Комитетом извлечении из трудов первого международного конгресса по Холодильному делу в Париже, и на изданный Главн. Упр. Землеустр. и Землед. труд Н. Бородина: «Искусственное охлаждение и применение его к хранению и перевозке скоропортящихся продуктов».

Вопрос об организации торговли скоропортящимися продуктами с применетем холода разработан в статье О. А. Гана. Статья эта помещена в вышеупомянутом «Извлечении».

Перечень существующих в России холодных складов

Средняя вместимость 30-ти, находящихся в России, зарегистрированных Холодильным Комитетом охлаждаемых помещений, с разными назначениями и разнообразных устройств, определилась в 666 куб. саженей на каждое устройство. Наряду с очень крупными складами, на 7000 куб. саженей и даже более, оказались крохотные камеры в 1 куб. саж. (на судах).

Кроме указанных выше холодных складов для рыбы и холодильников на пивоваренных заводах и при скотобойнях, существуют в Poccии холодные склады разных устройств для общественного пользования, для хранения мяса, битой птицы, яиц, масла, фруктов и проч.

Той же фирме принадлежат склады в С.-Петербурге, Козлове и Кургане. Все они построены по одному образцу и представляют типичные холодные склады промышленного типа, но вместимость склада в Козлове меньше, чем в Рижском складе, а на складе в Кургане еще менее.

В складах этой фирмы принимаются на хранение: мясо, масло, яйца, фрукты, ягоды и проч. товары.

Склад в Козлове находится в центре яичной торговли.

В Виндаве Обществом московско-виндаво-рыбинской железной дороги устроены: два железо-бетонные погреба-ледника, с полезной площадью в 104 куб. саж., емкостью, приблизительно, на 5200 бочонков масла; два амбара-ледника, каждый на 18. 000 бочонков, и плавучий ледник на 8000 бочонков.

В Москве строятся в настоящее время холодные склады общественного пользования при двух железнодорожных линиях: при рязанско-уральской и московско-казанской железных дорогах; окончательно спроектирован также холодильник при ст. «Москва» Николаевской железной дороги, запись на места которого в несколько раз превысила проектируемую площадь. Решили также строить холодильник для скоропортящихся продуктов владельцы Охотного ряда.

Склад на московско-казанской жел. дор., сооружаемый при ст. «Москва» близ пассажирского вокзала, на месте весьма удобном для торговцев, рассчитан на 200 вагонов различных продуктов: рыбы, битой птицы, масла, яиц, фруктов; с осени он будет уже открыт для эксплуатации. Холодный склад при рязанско-уральской жел. дор. строит известная английская фирма, владеющая 20-ю холодными складами в различных государствах.

У нас в России нет вагонов-рефрижераторов. Проект такого вагона с искусственным охлаждением (компрессором), с пояснительною запиской, составлен инженер-технологом С. Л. Соколовским (СПБ. 1909 г.). Рисунки и описания таких вагонов находятся также в изданиях Холодильного Комитета и в труде Н. Бородина.

Пароходы-рефрижераторы курсируют в России по двум линиям. Принадлежат они фирмам Гельмсинг и Гримм (в Pиге) и бр. Лаасман (Петербург).

Наибольшее число пароходов этого типа работает на Дальнем Востоке.

С конца прошлого столетия употребляются в России вагоны-ледники. Пользование ими возможно лишь там, где имеются на пути запасы льда, из которых можно дополнять карманы вагонов-ледников льдом через каждые 250-300 верст.

Хорошее устройство вагона-ледника заключается, между прочим, в тщательной изолировке стенок и герметическом устройстве дверей и люков.

В России имеется около 2000 вагонов-ледников, занятых в летнее время, главным образом, перевозкой сибирского масла. На пути Курган-Рига имеются запасы льда.

Следующие данные указывают на рост числа вагонов-ледников в соответствии с экспортом сибирского масла:

Стоимость устройства холодных складов и их эксплуатация

Стоимость устройства склада-рефрижератора в Риге фирмы «Унион» нам неизвестна.

По общим сводным данным, находящимся в издании Холодильного Комитета «О применении искусственного охлаждения», устройство машинного холодного склада, считая здание и оборудование машинами и трубами, можно определить, приблизительно, по расчету около 300 р. за 1 куб. саж., если склад не менее 800-900 куб. саж. Ежегодные расходы выражаются приблизительно 10% стоимости склада.

Норму валового дохода склада можно считать по 40 коп. с 1 куб. ф. вместимости. При такой норме доходность склада на 300000 куб. ф. стоимостью в 265.000 рублей, выразится в 120.000 руб. (считая эксплуатационные расходы и аренду в 50000 руб. и другие расходы еще в 20000 руб.), с чистым доходом около 50000 руб., что, при указанной сумме стоимости склада, должно принести приблизительно 20% на затраченный капитал.

В труде Н. Бородина «Искусственное охлаждение» имеются следующие сведения о стоимости холодильного устройства.

Стоимость устройства зависит, прежде всего, конечно, от размеров предполагаемых операций, а стало быть, от размеров холодного помещения. Чем оно обширнее и чем больше разница температуры наружной и той, при которой нужно сохранять продукт, тем, при прочих равных условиях, устройство будет дороже, так как потребуются более дорогие (больших размеров) холодильные машины и большее количество топлива. Чтобы сделать соображения о приблизительной стоимости холодильного устройства, нужно исходить из кубической вместимости подлежащего охлаждению помещения, температур, которые придется в нем поддерживать, и продолжительности работы холодного склада.

Кубическая вместимость холодного склада определяется на основании данных о количестве подлежащих хранению продуктов и занимаемого ими объема.

Применяясь к русским условиям и имея в виду немецкие заводы по поставке холодильных машин, склад вместимостью на 300000 куб. ф. =8,350 куб. метр. =868,9 куб. саж. для хранения всяких скоропортящихся продуктов, причем 1/3 часть его предназначена для мяса, 1/3 часть для масла и яиц и 1/3 для рыбы и др. продуктов, обойдется:

От 8 до 14 суток 36 отправок;

От 15 до 20 суток 12 отправок;

От 22 до 28 суток 12 отправок;

От 30 до 39 суток 8 отправок;

От 42 до 58 суток 7 отправок;

Всего свыше 7 дней 75 отправок.

Тариф по хранению товара указан ниже.

В течение первого трехлетия действий склада было выручено за хранение масла:

В навигацию 1905 г. (146 т. п.) 2.771 руб.;

В навигацию 1906 г. (257 т. п.) 4.634 руб.;

В навигацию 1907 г. (517 т. п.) 9.673 руб.

Расходы по эксплуатации склада за указанный период времени распределялись следующим порядком:

* (Манипуляция по складу масла в ледник из вагонов и погрузка на пароходы, что составляло 0, 6 коп. с пуда масла брутто).

**Расход на добавочный лед был, в среднем, около 350 руб. в год.

Сведениями о стоимости и доходности прочих холодных складов, перечисленных в перечне их, мы не располагаем.

Тарифы по хранению разных продуктов в русских и заграничных холодных складах; аренда их и ссуды под товары, находящиеся на хранении

В упомянутом выше труде Бородина приведены, взятые из книги Ловердо* (J. de Loverdo. «Le froid artiflciel etc.»), тарифы по хранению в чужеземных холодных складах разных скоропортящихся продуктов.

Затем Н. Бородин приводит из сведений, собранных Н. А. Крюковым, следующие тарифы для складов Сев.-Америк. Соед. Штатов:

А для одного из английских холодных складов по отношению к 1900-1901 г.:

Весьма важной в практическом отношении чертой финансовой организации северо-американских холодных складов является то, что почти всегда для оптовиков холодные склады обеспечивают выдачу под хранимые товары ссуд в размере 66-75% их стоимости, сроком на 3-4 месяца.

Из разных собранных сведений видно, что склады в России взимают:

Холодный склад фирмы «Унион», в Риге.

Когда в 1904 г. шла речь об устройстве фирмою «Унион» склада в С.-Петербурге при содействии С.-Петербургской яичной биржи, то эта фирма предполагала взимать 6 1/2 коп. за пуд масла в 14 первых дней и 2 1/2 коп. за пуд в течение последующих дней, и за ящик яиц в 12 дюжин (1440 шт.) от 88 коп. до 1 руб. в месяц, каковые таксы биржа нашла чрезмерно высокими. В Москве за хранение рыбы в холодном складе в течение 3 летних месяцев предлагали платить по 1 руб. с пуда в месяц.

Амбар-ледник С.-Петербургского Биржевого Общества в Новом Порте взимал:

В течение 1-й недели 1/5 коп. с пуда масла в сутки, в течение 2-й недели 3/10 коп. с пуда масла в сутки, считая расходы по приему товара с железной дороги, по проверке веca и складу в ледник, по хранению и за нагрузку на пароход.

Из сдававшихся в аренду складов в полном их объеме, или частично по камерам, наблюдался всего чаще попудный сбор по следующей таксе:

Астраханский склад (для рыбы): в месяц по 50 коп. за пуд.

Склад Общественного пользования «Унион»:

Домашняя птица и дичь в незамороженном виде:

За первые 28 дней или часть этого времени по 40 коп. с пуда.

За каждую следующую неделю по 3 коп. с пуда,

а в количестве менее одного вагона в 1-е 7 дней или часть этого времени 4 коп. с пуда.

В замороженом виде:

В количестве не менее одного вагона за первые 28 дней или часть этого времени 16 коп. с пуда.

и за каждую последующую неделю по 3 коп. с пуда.

В складе Южно-русского Общества для торговли домашними животными на станции Грязи взималось:

За охлаждение по 10 коп. с пуда.

За замораживание талой птицы 20 коп. с пуда.

За замораживание полузамороженной птицы 10 коп. с пуда.

Камеры (62 куб. саж.) сдавались в аренду на 4 месяца за 900 руб.

Ссуды под складываемые товары выдаются только Южно-русским Обществом и при том исключительно под товары, отправляемые в Петербург: мясо и свинину в размере 3-4 руб. за пуд мяса, и до 5 руб. за пуд свинины.