пассаж на невском история

Пассажу 170 лет: как Пушкин, Горький и Николай I повлияли на историю одного из старейших универмагов Европы

Подписаться:

Поделиться:

В этом году Пассажу исполняется 170 лет. К юбилею одного из важнейших зданий Петербурга искусствовед и пиар-специалист Пассажа Анастасия Пронина рассказала нам, что происходило в торговом доме, театре Комиссаржевской и гостинице «Европа» с XIX века до наших дней.

Как появились подобные здания

«Пассаж» — один из старейших универмагов в Европе и первый в Петербурге. Он был основан в 1848 году, а в 2018 ему исполнилось 170 лет. С французского passer означает «проходить, проход», первое подобное здание было открыто именно во Франции благодаря Луи Филиппу II, герцогу Орлеанскому. Он был создателем пассажа Пале-Руаяль в Париже, однако подвергся насмешкам родственников – заниматься коммерцией в семье французских аристократов было моветоном. Несмотря на это, по всей Европе начала распространяться мода на создание домов по типу Пале-Руаяля, которые строились по одной схеме: крытая галерея для прогулок, где публика свободно перемещается, заходя по дороге в различные магазины.

Пассаж до Пассажа

У пассажа в Петербурге особая история. В XIX веке там, со стороны Невского проспекта, находились два дома, тесно связанные с историей Петербурга и России в целом. Один принадлежал дворянину Сабурову, а второй — семье Завадовских, где жила известная светская львица Елена Влодек. Ей поклонялись большинство джентльменов высшего света – и Пушкин, и Николай I. Влодек и ее муж много путешествовали, а на время своего отсутствия сдавали дом. Одним из арендаторов стал посланник Голландии Геккерн, приемный отец убийцы Пушкина Жоржа Дантеса. Именно из этого дома Дантес уехал на дуэль и позднее бежал во Францию с женой Екатериной, сестрой Натальи Гончаровой.

Это происшествие подпортило репутацию дома, поэтому владелица решила сделать в нем ремонт, причем с таким размахом, что люди специально приезжали к ней, чтобы посмотреть на интерьеры. Но Николаю I обстановка дома Завадовских показалась вычурной, и он советовал им быть скромнее. Некогда он ухаживал за Еленой, но та ему отказала – вероятно, этим и объясняется такая негативная реакция императора.

Позже у семьи началась черная полоса: умер единственный сын, наследников не осталось, состояние таяло, они решили продать дом. Покупателем стал Яков Иванович Эссен-Стенбок-Фермор, известный визионер и прожектер, потомственный дворянин, который лелеял мечту о пассаже как о центре торговли и культуры. Он пригласил 32-летнего архитектора Рудольфа Желязевича — самого молодого академика архитектуры, который смог бы включить дом Завадовских в будущий пассаж, не разрушая его. С точки зрения последних достижений инженерии того времени, проект был отличным, но Николаю I не понравилась асимметричность выходов, поэтому старое здание все-таки пришлось уничтожить. Эссен-Стенбок-Фермор был не готов к таким большим тратам, поэтому брал дополнительные средства в долг уже во время строительства.

Пассаж в XIX веке

Строился пассаж довольно быстро (с 1845 по 1848 годы), при этом с тех времен изменилось не так много: раньше кровля была деревянной и состояла из балок с остеклением, на полу лежал паркет, а вместо электрического освещения были газовые фонари. Цоколь был отведен для гастрономии и рынка, две галереи – нижняя и верхняя – изменились только по стилю, а на третьем этаже владелец хотел сделать 56 квартир.

Когда «Пассаж» открылся, он стал любимым местом у знати и богачей. Стенбок-Фермор был абсолютно уверен в коммерческом успехе предприятия: прекрасное здание, удобные условия для торговли, жилье, планировалось открыть ресторан и концертный зал. Яков Иванович хотел открыть и театр, но Николай I был против: в этой сфере существовала монополия Императорского театра. К несчастью, Стенбок-Фермор столкнулся с русским менталитетом: местные купцы категорически не хотели въезжать в его торговый дом.

Во-первых, им не давали оформлять витрины, которые следовало делать в едином стиле. Во-вторых, запретили выставлять зазывал, которые хватали людей за одежду и затягивали в магазин. В-третьих, тут было очень светло и невозможно обсчитать покупателя. Поэтому во время открытия был занят только первый этаж, в цоколь въехали лишь две лавки, а второй этаж и квартиры пустовали. Стенбок-Фермор был близок к разорению. Но внезапно умер его основной кредитор — родной брат. Его жена Надежда Стенбок-Фермор потребовала долг обратно, так как она осталась одна с детьми. Денег у владельца не было, поэтому он просто отдал ей торговый дом. С тех пор в истории Пассажа была эпоха матриархата: вплоть до Революции им управляли женщины.

Надежда Алексеевна подняла предприятие на иной уровень: при ней были сданы все помещения, из квартир сделали гостиницу, а Пассаж стал местом элитной торговли. У нее была коммерческая жилка, она начала заниматься рекламной деятельностью и использовала собственные связи при дворе. При ней также активно заработал концертный зал, открылись кафе «Аман» и дорогой ресторан «Пассаж». После того, как она отошла от дел, статус места резко упал. Из элитного места он превратился в торговый центр выходного дня, куда приезжали семьи среднего класса с детьми на целый день. Репутация цоколя настолько испортилась, что в 1866 году здесь официально запретили гулять гимназистам.

Пассаж в XX веке

В 1930-е годы советская власть поставила перед архитектором Ноем Троцким задачу превратить Пассаж в дворец советской торговли. Прежде всего вместо винтовых лестниц он построил две белоснежные в стиле сталинского ампира, который на удивление удачно вписался в здание XIX-го века. Также он надстроил один этаж, опустив потолок другого этажа. Однако в 1937 году работы прекратились.

В те годы магазинов было мало, а здесь было все: товары для охоты и рыбалки, бытовая техника, ателье, которое не только подшивало и чинило, но и выпускало 20 моделей одежды в месяц.

В конце 60-х и вплоть до 80-х Пассаж стал магазином для женщин: тут покупали дефицитную одежду заграничного производства. Отстояв в очереди 4-6 часов, можно было приобрести то, что больше нигде было не найти.

В 90-е годы «Пассаж» был местом, куда ходят только туристы, но с 2015 года он стал частью компании «Jensen Group», которая всерьез взялась за его реновацию.

Театр им. В.Ф. Комиссаржевской

При входе с Итальянской улицы по левую руку находится концертный зал. Во времена Надежды Алексеевны здесь работал первый в своем роде лекторий, на сцене которого выступали Тарас Шевченко, Федор Достоевский, Иван Тургенев и многие другие. Тут же они создали фонд помощи писателям. Они устраивали чтения и все вырученные средства отправляли писателям, которые испытывали жизненные трудности. В лектории кипела общественная и литературная жизнь, но через какое-то время он переехал в другое помещение, так как писателям перестало хватать места.

В 1901 году место было сдано в аренду труппе Валентины Федоровны Комиссаржевской за 48 000 руб. в месяц (для сравнения зарплата рабочего составляла 25 руб.). Валентина Федоровна начала карьеру актрисы только в 27 лет, до этого она посвящала себя мужу, но его увела ее собственная сестра. Через несколько лет она стала примой Императорского театра. Комиссаржевская не хотела играть однотипные роли, поэтому решила уйти и основать свой театр. Она назвала его «Новый драматический театр», отказавшись дать ему свое имя. Дело было коммерчески успешным, на всех представлениях был аншлаг, здесь работала уникальная сильная труппа. Валентина Федоровна придерживалась левых взглядов, в друзьях у нее ходили Чехов и Горький. Две пьесы Горького – «Дачники» и «Дети солнца» – она поставила здесь.

В 1905 году был показан спектакль «Кощей Бессмертный», закончившийся дракой. Его ставили студенты консерватории, которые сделали из постановки сатиру на Российскую Империю. За маской Кащея представлялся прокурор Победоносцев, что было очевидно для всех зрителей. Мероприятие превратилось в митинг, полиции пришлось опустить железный противопожарный занавес, чтобы разнять дерущихся и вывести артистов со сцены.

В том же году Комиссаржевская разорилась, так как передавала все вырученные средства в пользу голодающих. Ей пришлось переехать в менее дорогое помещение на Офицерской улице. Позднее она поехала на гастроли по югу России, где заболела черной оспой и вскоре умерла. Это стало трагедией для всего города.

Гостиница «Европа»

«Европа» – почти ровесница Пассажа. В 1830-х годах на ее месте была гостиница «Клея». Однажды в ней ночевал известный французский путешественник и писатель Маркиз де Кюстин, после чего назвал ее «конюшней с бархатными шторами». Его покусали клопы, и он написал 10 листов с возмущениями. Он не мог избавиться от насекомых, пока не нашел русского слугу, который убрал мебель, поставил железную кровать и разместил маленькие баночки с керосином по комнате.

Роковой случай – пожар в 1870-м году – лишил место печальной репутации. Здесь были живописные руины, а через год появилось акционерное общество, которое вложило около 1,5 миллионов рублей ассигнациями и выкупило весь квартал от Невского до Русского музея. Тогда и была возведена «Европа».

Гостиница множество раз перестраивалась, но благодаря таланту архитектора и художника Федора Ивановича Лидваля в ней появился сохранившийся до сих пор интерьер в стиле северного модерна. Он тяготел к шведской природе, в его работах часто можно видеть глыбы, северные растения и цветы, шведские этнические мотивы.

Кроме того, гостиница обзавелась пятым этажом, на котором был расположен ресторан-крыша. Остались воспоминания Блока, в которых он писал, что с этого места «Петербург прикидывается Парижем». Позже открытую крышу решили переделать в пользу номерного фонда, теперь вход на нее возможен исключительно через номера.

Фото: Виталий Коликов, Никита Мурузин

Лекция была прочитана в рамках экскурсии, организованной школой Masters. Записала Анастасия Божанова.

История роскошного «Пассажа» на Невском проспекте

«Пассаж» вытянулся между Невским проспектом и Итальянской улицей на 180м и соединяет эти две улицы.

Заказчиком строительство нового большого магазина выступил владелец участка граф Яков Иванович Эссен-Стенбок-Фермор. Разрешение на строительство крытой трехъярусной галереи давал сам Николай l.

Проект выполнил архитектор Рудольф Андреевич Желязевич. Со стороны Итальянской улицы разместился концертный зал, хотя предполагалось устроить театральный зал. но. вплоть до 1882-го года в столице действовала монополия Императорских театров на сценические представления, поэтому обошлись концертным.

Во внутренней отделке использованы пастельные тона с белоснежной лепниной, создающей эффект невесомости конструкций, дерево и мрамор придают интерьеру по истине дворцовой роскоши! Исторические названия магазинов и сегодня переносят посетителя на 150 лет назад.

Интересно, что нумерация секций в центральной галерее Пассажа соответствует нумерации домов на Петербургских улицах.

Строительство «Пассажа» обошлось графу на столько дорого, что вскоре после открытия, ему пришлось объявить себя банкротом.

Первые годы «Пассаж» был популярным местом не только для прогулок и «шоппинга», но и для деловых и дружеских встреч, публичных лекций и литературных чтений. Здесь был зверинец и бильярдные, «механический театр» и выставка восковых фигур.

К 1880-90годам. интерес к месту, увы, снизился. Здание переходило от одних владельцев к другим, пока пожар в 1898 году не послужил толчком к реконструкции.

Позже, в 1902 году, концертный зал был превращен в театр.

В советский период так же происходили метаморфозы с владельцами и внутренним пространством. Посередине здания были устроены лестницы и мост-переход.

В «Пассаже» работала труппа «Блокадного театра» ‚ единственного драматического театра, ставившего спектакли в блокадном городе.

Это один из крупнейших универмагов Петербурга с такой богатой историей!

Пассаж

Эту передачу мы записывали с помощью и с любезного разрешения библиотекаря «Пассажа». Сначала расположились на мостике над галереей, но неподалеку шли какие-то строительные работы, завывал компрессор, и нам пришлось спасаться бегством в библиотеку универмага. Обе передачи записаны в один день, и я объединила их в одну главу.

Мы знаем, что Пассаж был и остается одним из крупнейших торговых центров города. И, конечно, неслучайно для него выбрано место на главной улице, напротив уже существовавшего Гостиного Двора. Но ведь и местоположение Гостиного Двора неслучайно – в одной из передач мы рассказывали, как Гостиный «кочевал» вслед за перемещением центра города. И логика подсказывала, что для второго по величине городского торгового центра надо выбрать место оживленное, на пересечении людских потоков. И такое место нашлось на Невском проспекте.

Когда-то здесь, по адресу Невский пр., 48, стоял дом Василия Петровича и Елены Михайловны Завадовских – счастливой супружеской пары, поражавшей николаевский Петербург красотой и богатством. Завадовские часто и подолгу уезжали за границу и на это время сдавали дом внаем. Осенью 1831 года здесь в бельэтаже поселился голландский посланник Луи Геккерн со своим приемным сыном Жоржем Дантесом. Именно в этом доме плелась грязная интрига, которая привела к дуэли Дантеса и Пушкина. Именно сюда послал поэт знаменитое письмо Геккерну, после которого дуэль стала неизбежной. Из этого же дома посланник и его сын были выдворены за границу.

Кажется, что «нехорошие жильцы» принесли горе не только тем, кто любил и почитал Пушкина, но и хозяевам дома. Неожиданно умирает единственный сын Завадовских, четырнадцатилетний Петр, расстраиваются их денежные дела. И дом на Невском выставляется на продажу. Его покупает граф Эссен-Стенбок-Фермор – человек необычный.

Яков Иванович Эссен-Стенбок-Фермор принадлежал к старинному шведскому роду, издавна осевшему в России. Тройная фамилия объясняется просто. Существовал обычай: если последним представителем дворянского рода была женщина, то, по именному повелению императора, ее муж присоединял фамилию жены к своей, чтобы не дать угаснуть роду. Видимо, в истории рода Эссен-Стенбок-Ферморов это происходило дважды. А наш граф всю свою жизнь занимался, как бы сейчас сказали, сделками с недвижимостью. Видимо, сильна была в нем предпринимательская жилка. Он покупал, перестраивал, сдавал в аренду и продавал дома.

Так, во время строительства Николаевского вокзала Эссен-Стенбок-Фермор купил участок земли на Знаменской площади и возвел на нем первое в России здание привокзальной гостиницы (арх. А. Гемилиан; гостиница «Знаменская», потом «Октябрьская»). Предприимчивому графу мы обязаны и строительством платных общедоступных бань на Моховой улице и на Среднем проспекте.

Но как возникла у графа мысль – построить в Петербурге Пассаж, мы не знаем, хотя сама идея пассажа (passage – фр. – «проход», «переход») была к сороковым годам XIX века уже достаточно известной. Во многих европейских городах существовали пассажи. Сначала они возникли просто для удобства перехода с одной улицы на другую в условиях тесной городской застройки. Позднее в крытых пассажах стали продавать различные товары. Новшество быстро оценили, особенно в странах с переменчивым климатом, и в 1840–1841 годах первый русский пассаж появился в Москве (Голицинская галерея). В Петербурге при строительстве Щукина двора (часть Апраксина двора) тоже возвели крытую застекленную галерею, в которой торговали фруктами, ягодами и овощами. Но почему-то пассажем ее не назвали. А Гостиный Двор к тому времени явно устарел морально. Торговля в нем велась по старинке: отбить покупателя у соседа, зазвать к себе, отвести ему глаза и продать товар втридорога. Существовали, правда, иностранные магазины: голландский, английский, итальянский у Аничкова моста, но их было немного.

Поэтому историю петербургской торговли европейского типа, как и историю «пассажей» в Петербурге, можно отсчитывать с 5 мая 1845 года, когда граф Эссен-Стенбок-Фермор обратился к Главноуправляющему путями сообщения и публичными зданиями графу П. А. Клейнмихелю с прошением. «По прилагаемому плану… желая устроить с Невского проспекта на Михайловскую площадь крытую проходную галерею наподобие лондонских и парижских пассажей для помещения в ней жилых покоев, всякого рода магазинов и торговых заведений, концертного зала, зимнего сада, хоров для музыки в известные часы и прочего, всепокорнейше прошу Ваше сиятельство позволить мне означенную постройку… Строения сего рода устроены в чужих краях в лучших климатах, и предполагаемая галерея тем более добавит пользы и приятности жителям Санкт-Петербурга, где по климату они нуждаются в подобном устройстве». Как мы видим, с самого начала Пассаж был задуман не только, как торговый центр, но и как культурно-развлекательный.

Строительство нового Пассажа вызывало у петербуржцев разного рода толки. Кто-то боялся тесноты, кто-то ворчал по поводу новомодных веяний, кивая на проверенный временем Гостиный Двор. Фаддею Булгарину, редактору «Северной Пчелы», даже пришлось увещевать скептиков: «Подождите с вашим суждением до конца! Теперь ни о чем нельзя судить. Вам кажется, что будет узко, тесно и невесть что, а, может быть, выйдет противное».

Для строительства Пассажа Эссен-Стенбок-Фермор пригласил архитектора Рудольфа Желязевича. Выбор оказался удачным. Правда, о первоначальном облике здания мы теперь можем судить только по старинным гравюрам и рисункам. Фасад Пассажа был значительно скромнее и оформлен в стиле итальянского ренессанса. Но 180-метровая галерея уже тогда поражала своим размахом. Обратите внимание: Желязевич сделал ее неодинаковой по ширине – второй и третий этажи идут уступом, галерея расширяется и потому становится светлее и воздушней. Со стороны Итальянской улицы деревянная витая лестница вела в концертную залу «чистого изящного греческого стиля». На третьем этаже находились 56 квартир, предназначенных для сдачи внаем купцам, торгующим в Пассаже. Новинкой по тем временам был подземный туннель для торговли товарами, требующими прохлады. Здесь предполагалось устроить винные погреба и портерные. А освещали Пассаж 800 газовых рожков. Таким роскошным освещением мог похвастаться в то время разве что Главный штаб.

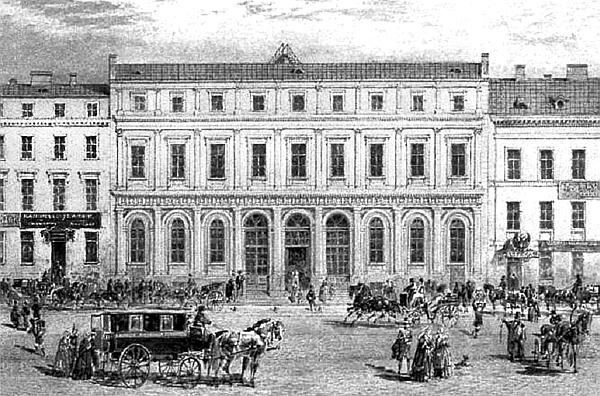

Здание Пассажа архитектора Р. Желязевича

Итак, 9 мая (22 по новому стилю) 1848 года новый Пассаж открыл свои двери перед восхищенными петербуржцами. Скептики были посрамлены.

Открытие Пассажа пришлось на воскресенье. После торжественного молебна и приветствия генерал-губернатора упал зеленый занавес, закрывавший вход в здание, и приглашенные увидели великолепную, нарядно украшенную галерею. Вдоль нее тянулся длинный стол, за которым сидело около 1000 человек рабочих – строителей Пассажа. Перед каждым из них стояла чарка вина, бутылка пива и обильная закуска. Когда пришла пора открыть Пассаж для публики, рабочие, по данному сигналу, встали, подняли стол и он, как длинная белая змея поплыл прочь из здания. Через несколько минут в Пассаж вошли покупатели. Первые три дня вход был платным – 50 коп. серебром. Сбор от продажи билетов и лотерей шел на благотворительные цели. 30 мая драгоценные предметы для лотереи пожертвовала супруга Николая I, императрица Александра Федоровна, посетившая Пассаж.

Как ни странно, но, несмотря на роскошь нового здания, русские купцы неохотно снимали здесь помещения. Сказывалась привычка к тесной лавке, непременному зазыванию покупателей, крикливой рекламе. Поэтому сначала большинство магазинов принадлежало иностранцам. Так из 52 помещений первого этажа галереи только несколько принадлежали русским купцам: Агапову – кондитерская, Балашову – чай, Чернохвостову – детские игрушки и Яковлеву – цветы. Пустовали квартиры на третьем этаже, не давали полных сборов и увеселительные мероприятия – концерты, выставки. Хотя в Пассаже выступал, скажем, известный оркестр Гильмана или цыганский хор Ивана Васильева. В декабре 1848 года в помещении Пассажа прошла выставка восковых фигур из Венского музеума. Но все же для графа Эссен-Стенбок-Фермора затея с Пассажем обернулась коммерческим неуспехом. В конце концов, ему пришлось уступить Пассаж вдове своего брата, потребовавшей от деверя вернуть крупный долг.

Новая владелица серьезно занялась Пассажем, постепенно превратив его в «центр элегантной торговли и элегантных променадов элегантной публики». Появилась гостиница, а в туннеле начали работать различные увеселительные заведения. Пассаж 1850-х годов описывает Анатолий Федорович Кони в своих «Воспоминаниях старожила». «Против Гостиного Двора – Пассаж, составляющий предмет удивления приезжих провинциалов. Внутри его три этажа: в нижнем – магазины и помещения для небольших выставок. Во втором этаже разные мастерские и белошвейные…». Здесь Анатолий Федорович с иронией вспоминает строчки Некрасова:

Не очень много шили там,

И не в шитье была там сила.

«В третьем этаже, – рассказывает дальше Кони, – помещаются частные квартиры, хозяева которых вывешивают под близкий стеклянный потолок клетки с птицами, пением которых постоянно оглашается Пассаж…».

Кроме того, во второй половине 50-х годов XIX века в моду вошли публичные диспуты. Публика валом валила в Пассаж, чтобы послушать, скажем, дискуссию приехавшего из Москвы академика М. П. Погодина и историка Н. И. Костомарова о происхождении русского народа. Противники оживленно спорили, делали взаимные уступки, и Погодин, заключая собеседование, сказал, что наконец-то мы созрели для публичности. По этому поводу по городу ходил ядовитый стишок:

Мы созрели, мы созрели, —

веселись, счастливый росс:

из Москвы патент на зрелость

академик нам привез.

Темы диспутов и лекций были самые разнообразные: о свободе торговли, о пароходном сообщении, о Кавказе, и даже – о состоянии механического искусства в России. Известность Пассажу принесли и литературные вечера, на которых выступали известнейшие литераторы того времени. Достоевский читал здесь эпизоды из «Бедных людей», Писемский – отдельные места из «Тысячи душ». Декламировали свои стихи Аполлон Майков, Алексей Апухтин. Интересно то, что впервые русские литераторы выступили перед публикой. Вслед за тем начались спектакли только что образованного Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, сокращенно – Литературного фонда. Ставятся гоголевские «Женитьба» и «Ревизор». При этом роли Подколесина и городничего великолепно исполняет Писемский, а купцов – И. С. Тургенев, А. Н. Островский, Н. А. Некрасов и другие. Словом, Пассаж процветает и становится одной из достопримечательностей столицы.

Но мода переменчива. К середине 60-х годов XIX века широкая публика потеряла интерес к диспутам и лекциям. К тому же владелица Пассажа перестала заниматься им, целиком уйдя в благотворительность. Кроме того, на Невском проспекте появились новые магазины, наладившие прямые связи с иностранными поставщиками. Приказчики в них уже давно вставляли в свою речь французские словечки, витрины сияли, качество товаров было отменным. А Пассаж ветшал, в нем продавались все более дешевые товары, место литературных диспутов заняли невзыскательные развлечения – акробаты, дрессированные обезьяны, профессор Беккер, известный под именем Северного магика. Тогда-то Достоевский и увидел, как демонстрировали в Пассаже лежащего в жестяной ванне крокодила. И написал «одну фантастическую сказку, вроде подражания повести Гоголя». Помните? «Сего тринадцатого января текущего шестьдесят пятого года, в половине первого пополудни, Елена Ивановна… пожелала посмотреть крокодила, показываемого за известную плату в Пассаже».[137]

Так бы и влачил бесславно свое существование бывший «центр элегантной торговли», если бы после смерти матери Пассаж не унаследовала решительная и предприимчивая княгиня Барятинская.

Первое, с чего начала княгиня – с перестройки обветшавшего здания. Толчком к этому, правда, послужил пожар 21 января 1898 года, но и без него ясно было, что здание нуждается в кардинальном обновлении. Им и занялся архитектор С. С. Козлов. Фасаду Пассажа придавалось особое значение – он выходил на главную улицу столицы, поэтому его проект лично утверждал император Николай II. К тому же сосед и конкурент Пассажа Гостиный двор в 1885–1886 годах обзавелся новым фасадом, обращенным на Невский проспект. Его «улучшил» архитектор Альберт Бенуа, выбрав для отделки барочно-ренессансный стиль. На фасаде появились разного рода украшения – аллегорические фигуры, гирлянды. Над центральным входом поднялся купол, по углам здания появились вазы, фигуры, щиты с гербом Петербурга.

Пассаж тоже не ударил лицом в грязь. Здание стало четырехэтажным, выглядело гораздо наряднее, чем раньше, и выгодно выделялось на фоне соседних домов, в то же время, гармонируя с ними. Стены Пассажа облицевали радомским песчаником, появились гранитный цоколь и – над эффектным входом с колоннами – надпись золотом «Пассажъ». Она сияет здесь до сих пор. Новый облик Пассажу придали огромные зеркальные витрины в первом этаже. Перестройка коснулась и внутренних помещений. Их отделали заново, деревянные полы заменили метлахской плиткой, провели новое освещение. Кстати, одно время самая большая подъемная машина в городе (так называли тогда лифты) находилась в Пассаже. Из здания были изгнаны арендаторы, предлагавшие дешевые товары и сомнительные развлечения. Их место заняли солидные магазины: часовой Брудерера, дамские шляпы Боне-старшего, модное фотоателье Карла Буллы.

Перестроенное архитектором Козловым здание Пассажа. 1900-е годы

Обустройство светового фонаря на крыше Пассажа

В выставочном зале проводились ежегодные выставки Общества русских акварелистов, а в концертной зале с 1901 года начал работать театр. Сначала – театр «Фарс», а с 1904 года – театр Веры Комиссаржевской, замечательной актрисы, кумира русской интеллигенции. Новый коллектив начал свою жизнь 15 сентября 1904 года, поставив драму Карла Гуцкова «Уриэль Акоста». Это было совсем не то, что привык видеть в Пассаже зритель. Раньше это были комические оперы, балетный дивертисмент, оперетта, причем не самого высокого пошиба. Мало того – занавес театра купцы, по договоренности с театральной дирекцией, использовали для рекламы своих товаров, за что отстегивали театру большие деньги. Первое, что сделала Комиссаржевская – отказалась от этого обычая. На сцене театра в Пассаже были впервые поставлены горьковские «Дачники», причем, автор лично наблюдал за постановкой, присутствовал на репетициях. Всего два года театр Комиссаржевской помещался в Пассаже, потом он переехал на Офицерскую, но Вера Федоровна успела сыграть в Пассаже одну из лучших своих ролей – ибсеновскую Нору.

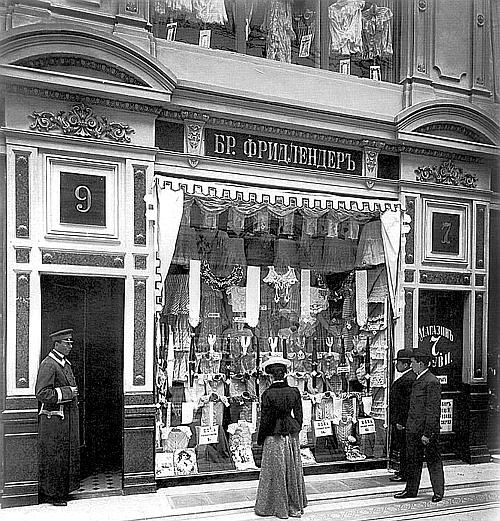

Магазины Пассажа. 1900-е годы

Зимой 1912 года в Петербург приехал известный композитор Франц Легар. Он согласился продирижировать премьерным спектаклем своей оперетты «Ева». Успех был громадный, в честь Легара дали торжественный ужин в ресторане «Вена», а примадонна театра в Пассаже Валентина Пионтковская поднесла композитору сувенир – золотую лиру.

Магазины Пассажа. 1900-е годы

Итак, к началу XX века Пассаж – опять модное место, центр элегантности, идущий в ногу с современностью. Не только новинки дамской и мужской моды, но и новинки техники – граммофоны, пластинки, фотоаппараты, кинематографические принадлежности – продаются в Пассаже. И, наконец, здесь открывается кинотеатр «Экспресс-театр», позднее – «Солейль». Дмитрий Сергеевич Лихачев пишет в своих воспоминаниях, как по воскресеньям они всей семьей ездили в кинотеатр «Солейль» в Пассаже. А еще называют Пассаж «ярмаркой невест» и «смотром женихов». Считается, что самые красивые барышни Петербурга имеют обыкновение прогуливаться здесь днем с часу до трех.

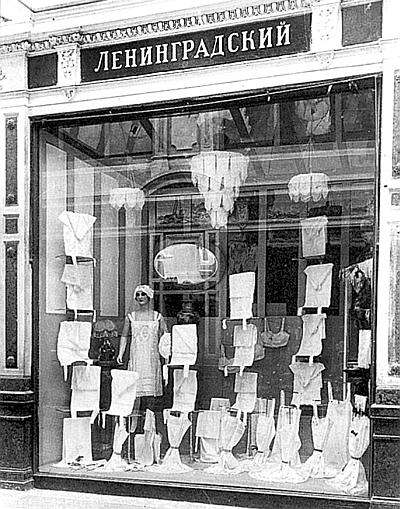

Магазины Пассажа. Советское время

После революции 1917 года Пассаж, как и другие петроградские магазины, пришел в запустение. Товары были экспроприированы, хозяева магазинов бежали за границу или затаились в надежде, что все скоро вернется на круги своя. Луч света в темном царстве – недолгий период НЭПа – сделал Пассаж кооперативным универмагом. Тогда же его реконструировали по проекту одного из крупнейших зодчих 1920-х годов Ноя Троцкого. Отдельные магазины Пассажа составили анфиладу. В 1930-е годы Пассаж – образцовый универмаг, «дворец культурной советской торговли». Кинотеатр по прежнему существует, но теперь он называется «Авангард». Не пустует и театральная сцена: сначала здесь работает Малая сцена Александринского театра, который, конечно, уже не Александринский. Позднее труппа преобразовывается в Драматический театр им. Ленсовета, а в 1944 году сюда переводят основанный в октябре 1942 года в блокадном городе Ленинградский городской драматический театр. С 1959 года – это театр им. В. Ф. Комиссаржевской, который располагается в Пассаже до сих пор.

Оформление галереи в честь 125-летия Пассажа

Галерея Пассажа. 2014 год

Война пощадила Пассаж, здание не было разрушено, хотя, конечно, универмаг пришлось приводить в порядок. А с 1961 года и по сей день Пассаж торгует товарами для женщин. В 1998 году ему исполнилось 150 лет.

Видимо, в честь юбилея в Пассаже издали своеобразное подобие книги рекордов Гиннеса, то есть «Книгу рекордов Пассажа». Из нее можно узнать, что в 1998 году в универмаге работало 1128 женщин и 167 мужчин. Самые популярные имена среди женщин Пассажа – Елена, Наталья и Татьяна, а среди мужчин – Владимир, Сергей и Александр. Самые редкие имена – Идея, Эттери, Рафаэль. Кроме того, из этой книги можно узнать, у кого из женщин Пассажа самые длинные ноги, у кого – самая очаровательная улыбка, а у кого – самые длинные косы. 150-летие универмага отмечали торжественно, почти как открытие Пассажа в 1848 году. Была издана юбилейная книга, снят документальный фильм. Работников Пассажа приветствовал тогдашний губернатор Владимир Яковлев, а на площади Искусств зажегся фейерверк.

Сама по себе идея пассажа в современной городской застройке становится все более привлекательной. Удобно и продавцу, и покупателю. Интересно, что с началом перестройки «пассажи», состоящие из рядов ларьков и крытого прохода между ними, появились в новых районах, возле станций метро. Сейчас в городе построены новые роскошные пассажи – на Невском, на Владимирской площади. Много пассажей хороших и разных, но Пассаж – только один.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Пассаж

Пассаж Эту передачу мы записывали с помощью и с любезного разрешения библиотекаря «Пассажа». Сначала расположились на мостике над галереей, но неподалеку шли какие-то строительные работы, завывал компрессор, и нам пришлось спасаться бегством в библиотеку универмага.