благовест что это означает

благовест

Смотреть что такое «благовест» в других словарях:

благовест — См … Словарь синонимов

Благовест — звон в колокол для извещения о начале богослужения предцерковною службою, и во время службы, по определению церковного устава.Устав определяет характер звона в известные дни, напр., благовест квеликопостному богослужению бывает косный и медленный … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

благовест — (неправильно благовест) … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

БЛАГОВЕСТ — БЛАГОВЕСТ, церковный колокольный звон, совершаемый одним колоколом, призывающий верующих к началу богослужения … Современная энциклопедия

БЛАГОВЕСТ — праздничный церковный колокольный звон, совершаемый одним колоколом … Большой Энциклопедический словарь

БЛАГОВЕСТ — БЛАГОВЕСТ, благовеста, муж. (церк.). Удары в один колокол перед началом богослужения. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

БЛАГОВЕСТ — БЛАГОВЕСТ, а, муж. Колокольный звон перед началом церковной службы, а также перед началом важнейшей части литургии. Пасхальный б. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

БЛАГОВЕСТ F1 — см. Для защищенного грунта. Гибрид отличается ранней и дружной отдачей урожая. Растение с детерминантным типом роста, слаболиственное, Лист светло зеленый, обыкновенный, среднего размера, сильнорассеченный. Соцветие простое, количество плодов в… … Энциклопедия семян. Овощные культуры

Благовест — БЛАГОВЕСТ, церковный колокольный звон, совершаемый одним колоколом, призывающий верующих к началу богослужения. … Иллюстрированный энциклопедический словарь

Благовест — У этого термина существуют и другие значения, см. Благовест (значения). Колокол благовестник на почтовой марке Белоруссии Благовест 1) вид православно уставного звона; производится с целью призыва христиан в храм на молитву, а также для… … Википедия

БЛАГОВЕСТ — в богослужении визант. обряда вид церковного звона: 1) звон в один церковный колокол или ударение в било; 2) сигнал, призывающий к богослужению или возвещающий о времени совершения его важных разделов; 3) в монастырском обиходе также призыв к… … Православная энциклопедия

БЛАГОВЕСТ

в богослужении визант. обряда вид церковного звона: 1) звон в один церковный колокол или ударение в било; 2) сигнал, призывающий к богослужению или возвещающий о времени совершения его важных разделов; 3) в монастырском обиходе также призыв к трапезе.

В Русской Церкви слово «Б». получает широкое распространение в соборных Чиновниках, напр. Новгородского Софийского собора: «Святаго апостола Андрея Первозванного. В сий день благовест к обедни в начале часа дня. » (Голубцов А. Чиновники новгородского Софийского собора. М., 1899. С. 54). Чаще всего виды звонов к праздничным богослужениям в Москве устанавливали Патриарх и царь. Напр., в «Чиновнике церковном о благовесте и о звону» сообщается: «Благовест в новой болшой на собор Богородицы, а указал Никон Патриарх», «указал государь царь. благовестити в 16 день в новой болшой колокол. » (Голубцов А. Чиновники московского Успенского собора и выходы Патриарха Никона. М., 1907. С. 173, 209). В 1843 г. для Оптиной пустыни было создано руководство, где описана вся система (годовой цикл) колокольных звонов (О должности звонаря. С. 129-162). В 2002 г. утвержден Устав церковного звона, обобщающий указания редакции Типикона, принятой ныне в РПЦ, о Б. и др. звонах и особенности его совершения, сложившиеся в практике.

Хотя термин «Б.» в Типиконе не встречается, здесь содержатся указания на его исполнение и комбинации с др. видами звона. Напр., в чине великой вечерни: «. восходя ударяет [кандиловжигатель] в великий кампан нескоро. и вжигает лампады. и тако паки изшед клеплет во вся кампаны. » (Типикон. [Т. 1.] С. 11-12), т. о., вначале звучит Б. и за ним следует трезвон. В совр. афонских Типиконах особенности звона к различным службам (вседневная, воскресная, полиелейная, всенощное бдение, престольный праздник) описываются более подробно (Святогорский устав церковного последования / Пер. с греч. иером. Доримедонта (Сухинина) под ред. иером. Дионисия (Шленова). Серг. П., 2002).

Согласно Типикону, Б. должен совершать параекклисиарх (он же следит за временем начала звона), или кандиловжигатель, получив благословение у настоятеля (Типикон. Гл. 1. С. 9). На практике Б. производит звонарь: сначала 3 редких удара в большой колокол (т. н. благовестник) или в било (клепало), промежутки между ними определяются полным затуханием звука, затем ряд мерных более частых ударов. В зависимости от дня богослужения различают Б. обыкновенный (или частый; звон в самый большой колокол в оба края) и постный (или редкий, иногда в один край колокола). В дни Великого поста для Б. используются меньший колокол или било. При патриаршем служении совершается «валовый» Б., к-рый представляет собой чередование ударов в 2 больших колокола или била (Устав церковного звона. С. 16, 22, 31).

Б. ко всенощному бдению должно исполнять, «поя непорочны или глаголя псалом пятидесятый, тихо двенадцатью» (Типикон. [Т. 1]. С. 11). Это означает, что Б. ко всенощной особенно продолжителен, за это время можно пропеть 118-й псалом или 12 раз 50-й псалом, т. е. ок. 30 минут.

В совр. практике на утрене, на 9-й песни в начале песни Пресв. Богородицы, обычно исполняется краткий Б. из 9 или большего количества ударов, в зависимости от праздника, местной традиции и указаний настоятеля (Устав церковного звона. С. 24; О колоколах и рус. православном звоне // http://magister.msk.ru/library/bible/zb/zb291.htm [Электр. ресурс]).

В католич. богослужебной традиции известна практика, аналогичная Б.,- звонить в колокол перед началом Laudes (утренняя служба), 6-го часа и вечерни (см. также ст. Ангелус).

В мон-рях полагается Б. к трапезе, в т. ч. в чине о панагии (ГИМ. Син. № 330. Л. 19об., XII-XIII вв.; Типикон. Гл. 3. С. 26, Гл. 35. С. 93).

Лит.: Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Св. Горы. К., 1864. С. 29; Скабалланович. Типикон. Вып. 2. С. 6-11; Вып. 3. С. 52; О колоколах и рус. православном звоне // Слободской С., прот. Закон Божий. Jord., 1967, 1991p. C. 699-711; Вениамин. Новая скрижаль. С. 424-425; Варнава (Беляев), еп. Место молитвы (храм и его внешняя обстановка) // Глаголы жизни. 1992. № 2. С. 84-90; О должности звонаря и изъяснение о времени и порядке благовеста и звона в колокола. составленная для Козельской Оптиной пустыни // Никаноров А. Б. Колокола и колокольные звоны Псково-Печерского мон-ря. СПб., 2000. С. 129-162; Пентковский. Типикон. С. 368; Устав церковного звона. М., 2002.

М. В. Есипова, И. В. Старикова

Благовест

Смотреть что такое «Благовест» в других словарях:

благовест — См … Словарь синонимов

Благовест — звон в колокол для извещения о начале богослужения предцерковною службою, и во время службы, по определению церковного устава.Устав определяет характер звона в известные дни, напр., благовест квеликопостному богослужению бывает косный и медленный … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

благовест — (неправильно благовест) … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

БЛАГОВЕСТ — БЛАГОВЕСТ, церковный колокольный звон, совершаемый одним колоколом, призывающий верующих к началу богослужения … Современная энциклопедия

БЛАГОВЕСТ — праздничный церковный колокольный звон, совершаемый одним колоколом … Большой Энциклопедический словарь

БЛАГОВЕСТ — БЛАГОВЕСТ, благовеста, муж. (церк.). Удары в один колокол перед началом богослужения. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

БЛАГОВЕСТ — БЛАГОВЕСТ, а, муж. Колокольный звон перед началом церковной службы, а также перед началом важнейшей части литургии. Пасхальный б. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

БЛАГОВЕСТ F1 — см. Для защищенного грунта. Гибрид отличается ранней и дружной отдачей урожая. Растение с детерминантным типом роста, слаболиственное, Лист светло зеленый, обыкновенный, среднего размера, сильнорассеченный. Соцветие простое, количество плодов в… … Энциклопедия семян. Овощные культуры

Благовест — БЛАГОВЕСТ, церковный колокольный звон, совершаемый одним колоколом, призывающий верующих к началу богослужения. … Иллюстрированный энциклопедический словарь

Благовест — У этого термина существуют и другие значения, см. Благовест (значения). Колокол благовестник на почтовой марке Белоруссии Благовест 1) вид православно уставного звона; производится с целью призыва христиан в храм на молитву, а также для… … Википедия

БЛАГОВЕСТ — в богослужении визант. обряда вид церковного звона: 1) звон в один церковный колокол или ударение в било; 2) сигнал, призывающий к богослужению или возвещающий о времени совершения его важных разделов; 3) в монастырском обиходе также призыв к… … Православная энциклопедия

Благовест

Слово «благовест» церковно-славянского происхождения. Оно означает «радостная, благая весть».

В зависимости от церковного календаря, благовест регламентируется по продолжительности, темпу и употреблению того или иного колокола.

Аналог благовеста в римско-католической церкви именуется анджелюсом.

Отрывок из сказки Владимира Од о евского «Необойдённый дом»

Красное солнышко на восходе играет по прогалинам, птицы очнулись и кормят детёнышей, медвяная роса каплет с ветвей; старушка идёт да идёт… Идёт она час, идёт и другой, а всё не видать конца леса; вот и благовест перестал…

Смотрите наши программы на Youtube канале Радио ВЕРА.

Скачайте приложение для мобильного устройства и Радио ВЕРА будет всегда у вас под рукой, где бы вы ни были, дома или в дороге.

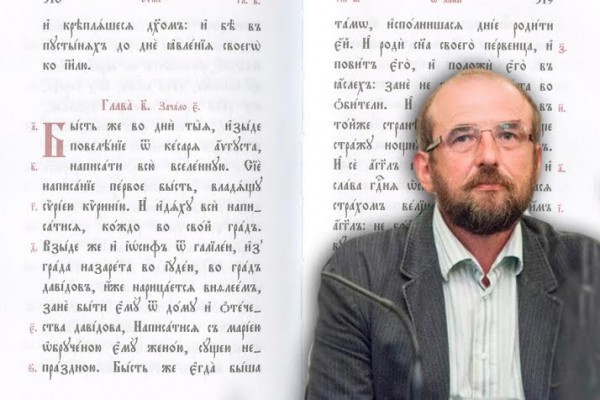

БлАговест, а не благовЕст. Как на самом деле нужно произносить церковные термины

Церковная лексика в русском языке особенная. И мы очень часто произносим эти слова неправильно, хотя литературная норма предписывает только одно ударение. Филолог, учитель и видеоблогер Татьяна Гартман объясняет, как говорить по-русски правильно, в книге «Речь как меч», которая этой осенью вышла в издательстве «Бомбора».

От двух до пяти

«Воцерковленный послушник и его духовник христианского вероисповедания любят древнюю иконопись и постоянно читают Апокалипсис».

Попробуйте прочесть это простое предложение. А теперь, не подглядывая через абзац, посчитайте ошибки.

Нужно так: «ВоцеркОвленный пОслушник и его духовнИк христианского вероисповЕдания любят древнюю Иконопись и постоянно читают АпокАлипсис».

Этот тест я проводила у ста человек, и все участники прочитали его с ошибками. Количество неправильных ударений было разное: от двух до пяти, как у Корнея Чуковского. А все потому, что церковная лексика в русском языке особенная. Слова этой тематики часто произносятся не так, как, на наш взгляд, должны бы произноситься. Не так, как удобно языку и приятно уху. А что самое интересное, именно в этих словах, как правило, нет вариантов: литературная норма всегда предписывает только одно ударение.

Евангелие от…

Одно из главных слов христианской тематики — Евангелие, часть Библии, содержащая повествование о жизни и учении Иисуса Христа. Хотя и нечасто, но все-таки в этом слове несколько раз была замечена ошибка: некоторые говорят ЕвангЕлие. Конечно, это неверно, а правильный вариант звучит с ударением на А — ЕвАнгелие. Это слово пришло в наш язык из древнегреческого, где оно означает «благая весть, благовестие, воздаяние за добрую весть».

Еще одна часть Библии называется АпокАлипсис (а не АпокалИпсис) — единственная пророческая книга Нового Завета, в которой предсказывается конец мира. В переводе с греческого это слово означает «откровение». Сейчас АпокАлипсис (с прописной буквы) чаще употребляется в переносном значении — конец света.

Над этим островом какие выси,

Какой туман!

И АпокАлипсис был здесь написан,

И умер Пан.

(Н. Гумилев, «Стансы»)

Всех благ!

Благо, благой — это ключевые слова в христианстве, именно на них основываются многие религиозные термины, через них объясняется большинство церковных понятий. В самом слове «благо» уже очень часто встречается неправильное ударение: когда оно стоит во множественном числе, часто говорят «благА», «благАми», «благАх». На самом деле ударение здесь неподвижное, и во всех падежах и числах ударной сохраняется А в корне: блАга, блАге, блАгам, блАгах.

БлАговест — церковный звон одним большим колоколом (в отличие от перезвона или трезвона), извещающий о начале богослужения, — означает «благая весть». Ключевой частью этого определения является слово «благая», именно поэтому ударение и падает на первый слог — блАговест, а не благовЕст, как говорят многие. БлАговест — звон особенный — начинается тремя редкими, медленными и протяжными ударами, после которых следуют более короткие мерные удары.

День православного Востока,

Святись, святись, великий день,

Разлей свой блАговест широко

И всю Россию им одень!

(Ф. Тютчев)

А теперь разберем проблему, уже не связанную с ударением: часто говорят «получить благословЛение», а не благословение. И, в принципе, понятно, почему хочется добавить эту Л: ведь слово образовано от глагола «благословить», который в несовершенном виде имеет форму «благословлять». Но «благословение» пишем и говорим без Л!

С «благими» словами есть множество пословиц, поговорок и популярных устойчивых выражений, которые тоже могут помочь запомнить сложные ударения:

То и блАго, у кого есть кисель да брага.

Собственное блАго и дурак поймет.

На БлаговЕщенье дождь — родится рожь.

За неблагодарных Бог благодарит.

Тишь, да гладь, да Божья благодать.

Вера + исповедь

Слово «вера» восходит к древнему корню, означающему «истинный, правдоподобный», но более близкое к современному пониманию определение дал Владимир Даль: вера — это отсутствие сомнения.

Слово «исповедь» произошло от греческого корня со значением «покаяние, признание». В современном понимании исповеди как церковного термина заложено раскрытие своих грехов перед Богом через священнослужителя. В родственных словах ударение разноместное, оно может оказаться где угодно: Исповедь, исповЕдовать, исповедАльня.

Нас больше всего интересует глагол «исповедать». Мы сложим два слова и посмотрим, что получится: вера + исповедать = вероисповедание.

И вот здесь как раз и кроется подвох — многие не могут правильно поставить ударение в получившемся слове. Очень популярная ошибка — вероисповедАние! Но делая ударение в этом слове, вспоминаем о глаголе и его ударении «без веры», и тогда все встает на свои места — вероисповЕдание (веру исповЕдать).

Воцерковление

ВоцерковлЕние — с ударением этого слова проблем обычно не возникает. Но если образовать прилагательное, то сразу появляется затруднение — ударение переносится на О в корне: воцеркОвленный.

ВоцеркОвленный христианин — тот, кто ясно понимает цель христианской жизни во спасении, тот, кто ощущает себя сыном Церкви.

Монахи, и не только

Чтобы стать монахом (или монАхиней), нужно сначала доказать, что ты к этому готов. И промежуточный этап — послушничество. Это слово кажется очень близким к слову «послушаться», где ударение сомнений не вызывает. А вот «послушничество» уже имеет варианты ударения — О и У: пОслУшничество, первое из которых (пОслушничество) считается литературной нормой. А дальше еще интереснее: «послушник» и «послушница» имеют ударение на О, уже без каких-либо вариантов. Задача пОслушника и пОслушницы — помогать, исполнять послушАния по благословению настоятеля.

Это может показаться невероятным, но такое ударение — факт. На каких-либо лояльных интернет-ресурсах можно найти варианты «пОслУшник» или даже «послУшник», но во всех серьезных словарях, от Ожегова до самых современных грамматик, рекомендованных Министерством просвещения, зафиксирован единственный вариант ударения — пОслушник (пОслушница). Слово дается как исключение из правила, по которому образуются подобные слова: работать — работник, наследовать — наследник. Я бы поспорила с тем, что слово «пОслушник» образовалось от глагола «послушать», но не сейчас.

Вероятно, ударение на О еще связано с устаревшим словом «пОслух» (свидетель, тот, кто что-то слышал), и, кстати, сразу вспоминается «нЕслух». То есть изначально в существительных, образованных от «слушать», ударение падало не на корень, а на приставки по-, не- (в словаре Даля также — пОслушничество).

Продолжаем погружаться в монашество. Не менее интересный с точки зрения языка экземпляр — слово «инок». Инок — монах, живущий в одиночестве (от греческого monahos — одинокий). Само слово «инок» заимствовано из старославянского, где было образовано суффиксальным способом от корня инъ- — один.

Что интересно, ударение на первый слог (Инок) сохраняется во всех однокоренных словах: Иноческий, Инокиня. Сколько раз я слышала последнее слово с другим ударением — инОкиня, инокИня (вероятно, по аналогии с богИня, графИня)! Однако правильным будет все-таки Инокиня, и, кстати, монАхиня, а не монахИня.

А теперь о других церковнослужителях. Духовник — священник, принимающий исповедь, обязанный хранить ее тайну. И хотя очевидно, что слово образовано от прилагательного «духОвный», с ударением на О, в существительном ударение перекочевало на последний слог — духовнИк (духовникА, духовникУ, духовникОм и т. п.). И это же ударение закрепилось в слове «духовнИчество».

Церковная жизнь

Распорядок церковной жизни для непосвященных кажется чем-то таинственным и непонятным. Однако в жизни любого человека, мирского или воцеркОвленного, большое значение имеет питание, без него не обойтись даже самым фанатичным приверженцам веры. В Церкви существует свой режим питания, и называются приемы пищи трапезами. Основных трапез две — обеденная и вечерняя, причем вечерняя имеет в православии большее значение и отменяется только в дни особо строгого поста. Есть немало дней в году, когда по уставу вечерняя монастырская трапеза — единственная за целый день. Так вот называется этот, попросту говоря, ужин — вЕчеря, и я не раз слышала, что это слово ошибочно произносят как с ударением на второй слог, так и на третий.

Если вспомнить знаменитую фреску Леонардо да Винчи «Тайная вЕчеря», то на ней явно виден хлеб. Вокруг других яств, составлявших трапезу Иисуса и апостолов, ведутся споры, но в отношении хлеба вопросов не возникает — он там есть точно. Но это не просфора — вот и подобрались к еще одному интересному слову.

ПросфорА — освященный хлеб, чаще пшеничный, опреснок, приношение, подношение, употребляемый на православной литургии для таинства причащения.

ПросфорА (с ударением на окончание, а не просфОра, как говорят многие!) имеет множество вариантов названий — просвирА, просворА, проскурА, просквирА, и во всех ударение на последний слог. А готовит этот хлеб просвИрня — женщина, приставленная специально для печенья просвир, обычно вдова человека, имевшего духовное звание.

Но вернемся к вЕчере. Проходит эта трапеза сразу после вечЕрни — вечернего богослужения, а в праздничные дни вечЕрня соединяется вместе с Утреней в составе всЕнощной. ВсЕнощная (обращаем внимание на проблемное ударение на Е) — имя существительное, означает церковную службу, продолжающуюся целую ночь.

Заунывным карком

В тишину болот

Черная глухарка

К всЕнощной зовет.

(С. Есенин)

А теперь самое сложное: мы помним, что всЕнощная — существительное, но есть и прилагательное «всенощный», и оно с недавнего времени имеет другое ударение. ВсенОщный — эта норма новая, а раньше было правильно говорить всЕнощный.

А теперь перейдем к самому богослужению. В православии клИрос (нечасто, но слышала альтернативный вариант ударения) — место, где во время службы находятся певчие и чтецы. На клИросе в юношестве пели такие люди, как Суворов, Шаляпин, Чехов, Ломоносов.

По образу и подобию

Образ, или икона, считается одним из главных феноменов православной культуры. Слово «икона» пришло из греческого языка, где означало картину, подобие, образ, изображение, а на Руси уже получило более конкретное значение — изображение святого, к которому люди обращаются с молитвой. А ряд однокоренных слов получается такой: иконостАс, икОнный, иконопИсец, иконопИсный, но Иконопись. Обратите внимание! В последнем слове ударение на первую И, и больше нигде эта И не «ударяется». Если раньше вы говорили икОнопись, срочно переучиваемся на Иконопись.

Одной из самых древних икон на Руси является образ Божьей Матери «ЗнАмение». Эта новгородская икона написана в середине XII века. Отмечается день этой иконы 27 ноября (10 декабря по новому стилю), и, похоже, праздновать стали еще до явления ею чуда новгородцам в феврале 1170 года. А про чудо рассказывается следующее. При осаде города новгородцы решили принести на крепостную стену образ Богоматери, и в это время противник выпустил тучу стрел, одна из которых вонзилась в лик Богоматери. Из ее глаз заструились слезы, а на врагов напали ужас и смятение, из-за чего они вступили в схватку друг с другом. Новгородцы не упустили момент, бросились в атаку и одержали победу. После этого икону стали называть «ЗнАмение».

Вы наверняка обратили внимание, что ударение в этом слове ставится на первый слог. Этимология «знАмения» изначально напрямую связана с глаголом «знать», и это может являться шпаргалкой для запоминания. А уже по Далю слово «знАмение» трактуется как знак, признак, примета, явление природы или чудо для знаменования, доказательства или предвещения чего-либо.

Земля обетованная

ОбетовАнный (а не обетОванный) значит «обещанный», «желанный»; слово произошло от глагола «обетовАть» и существительного «обет» (не путать с обедом и обитанием!). Земля обетовАнная или край обетовАнный — место, куда хочется попасть, так как оно представляется воплощением комфорта, изобилия, этакий рай на земле. По библейскому сказанию Бог привел евреев из Египта в Палестину, страну обетовАнную, выполняя Свое обещание — обет.