Что такое ярлык в золотой орде

Ярлык на княжение, или Почему русские князья ходили на поклон к монгольскому хану

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Древняя Русь, и без того подверженная междоусобицам, в лице ордынцев получила мощного противника возможности естественного объединения и сплочения вокруг сильной централизованной власти. Для ослабления подчиненного народа был избран самый эффективный способ контроля: князья должны были получать разрешение у хана на возможность управления государством. Так появился термин «ярлык на великое княжение».

Ярлык на княжение

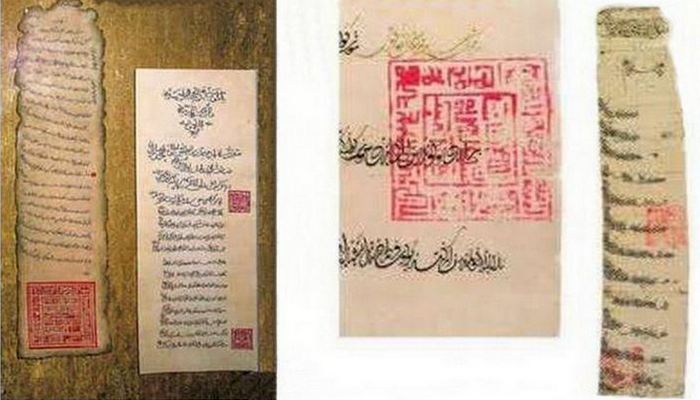

Ханский ярлык – это письменный документ, подтверждающий волю кагана. В Древней Руси давал право князю на управление землями и долю от собранной дани. В настоящее время историки часто спорят о том, а было ли на Руси монголо-татарское иго. Все чаще высказывается версия, что никакого нашествия, а тем более порабощения не было. Одним из основных аргументов в пользу данной теории является тот факт, что, несмотря на огромную ценность ярлыка на княжение, ни один из документов не был сохранен. Но для этого есть объективные причины.

Ярлык – это рукописный документ или грамота, для сохранности которой нужны особые условия. С учетом того, что монголо-татары следили за тем, чтобы не только один князь, но и одно княжество долго не имело главенствующей власти, о создании какого-то архива, способного сохранить подобный документ для потомков, не могло быть и речи. А частые пожары и разорительные набеги способствовали их исчезновению.

После освобождения от власти Золотой Орды ценность этих бумаг была утрачена. Подтверждение выдачи ярлыков на великое княжение можно найти только в летописях. Но далеко не все признают этот источник. Ведь описание и переводы ярлыков были сделаны спустя много лет после избавления от ига, в связи с чем ряд историков говорит о возможности фальсификации рукописных свидетельств.

На поклон к хану Золотой Орды

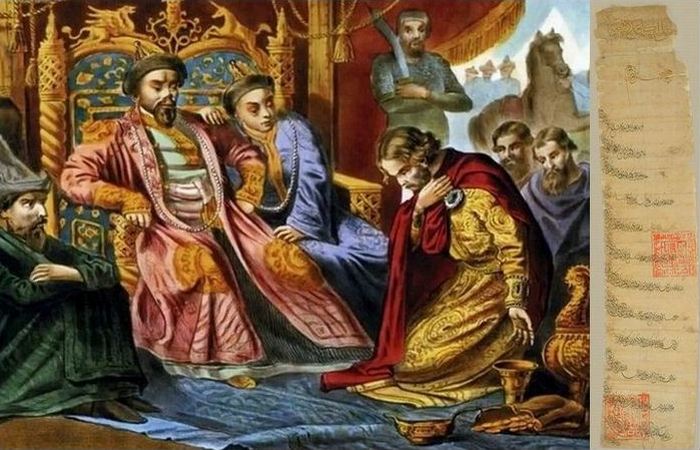

Еще одним подтверждением существования ярлыков и полной политической зависимости Руси от Золотой Орды являются многочисленные свидетельства поездок князей на поклон к великому хану. Впервые хан Батый потребовал явиться действующего Великого князя в 1243г. К поездке в Сарай князья начинали готовиться заранее. Необходимо было собрать щедрые подарки хану, его приближенным, женам и всем влиятельным монголам. Помимо подарков необходимо было продумать дипломатическую стратегию: как обойти конкурентов и защититься от их нападок. Русские князья и их бояре плели друг против друга настоящие интриги в надежде получить власть в свои руки.

От того, удастся ли склонить хана на свою сторону, часто зависело не только получение ярлыка, но и жизнь самих послов и населения целых городов. Так, первый русский князь, отправившийся на поклон к хану, Ярослав Всеволодович, был отравлен в Орде уже после получения ярлыка. Всего за время монголо-татарского ига в ставке были убиты десятки русских князей и их подданных. Еще большее число послов подвергались пыткам и унижениям. Поэтому, перед отъездом многие оставляли завещания и брали в дорогу священника.

Мученик за веру – князь Михаил Черниговский

Но далеко не все князья готовы были поступиться своей честью ради получения благосклонности хана. В 1246г. в Золотую Орду отправился Михаил Черниговский вместе со своим верным сподвижником Феодором. По заведенной традиции перед входом в ханский шатер князь и боярин должны были пройти «очищение огнем». Ритуал заключался в прохождении сквозь пламя, которое очищало от дурных помыслов, и поклонении огню и солнцу, что символизировало полную покорность. Однако истинные христиане, Михаил и Феодор, отказались преступить законы своей веры и склониться перед идолами.

Михаил и Феодор причислены к лику святых. Своим подвигом они доказали стойкость духа русского народа. После их казни в Орде не требовали от христиан поклонения языческим идолам.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Ярлыки ханские

Смотреть что такое «Ярлыки ханские» в других словарях:

ЯРЛЫКИ ХАНСКИЕ — (от тюрк, ярл эк повеление, приказ) письменные документы, обычно исходившие от монголо татарских ханов. Под Я. х. могли пониматься дипломатич. ноты и тексты межгос. договоров. Однако наиболее часто Я. х. являлись иммунитетными льготными грамотами … Советская историческая энциклопедия

Ярлыки ханские — Ярлык в монгольских ханствах письменное повеление хана, грамота ханская или информация о конкретном воплощении законов Ясы. Ярлыки имели большое значение на Руси в XIII XV веках во время Татаро монгольского ига. Ярлыки русским князьям и… … Википедия

Ханские ярлыки — данные ханами Золотой орды русскому духовенству жалованные грамоты, которыми ограждались неприкосновенность православной веры и целость прав русского духовенства от каких либо посягательств. Сохранилось таких X. ярлыков 7, из коих 4 принадлежат… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

СССР. Феодальный строй — В 1 й половине 1 го тыс. н. э. у народов Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии рабовладельческий строй находился в состоянии упадка. На смену ему шла новая общественно экономическая формация Феодализм. Феодальные отношения,… … Большая советская энциклопедия

Отношения Великого княжества Литовского с Золотой Ордой и Крымским ханством — Отношения Великого княжества Литовского и Золотой Орды, а затем одного из её правопреемников Крымского ханства возникли в середине XIII века, с момента образования обоих государств, и рассматриваются до образования Речи Посполитой в 1569 году.… … Википедия

Митрополичьи вотчины в древней Руси — М. вотчины для содержания митрополита возникают тотчас по принятии русскими христианства. С. перенесением М. кафедры сначала во Владимир, затем в Москву начинаются приобретения земельных владений митрополита на северо востоке России. Особенно… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Березин, Илья Николаевич — (19 июля 1818 22 марта 1896 года в Петербурге) ориенталист, профессор, тайный советник. Некролог В Петербурге, 22 марта, скончался известный ориенталист и старейший профессор восточного отделения при Петербургском университете, тайный советник… … Большая биографическая энциклопедия

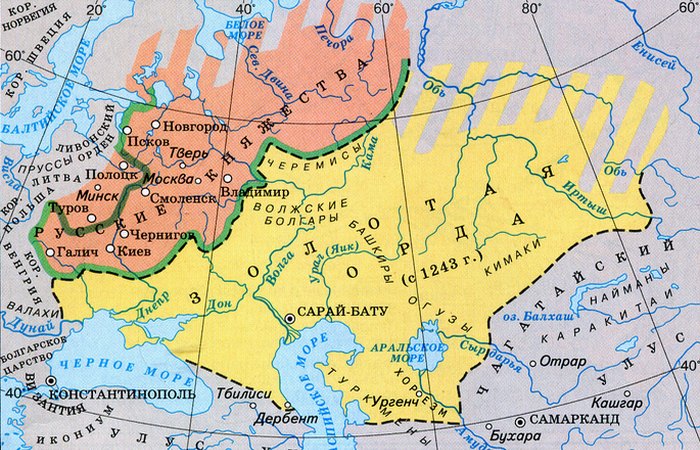

монголо-татарское иго — на Руси (1243 1480), традиционное название системы эксплуатации русских земель монголо татарскими завоевателями. Установлено в результате нашествия Батыя. После Куликовской битвы (1380) носило номинальный характер. Окончательно свергнуто… … Энциклопедический словарь

Монголо-татарское иго — Политическая карта Восточной Европы в 1340 1389 годах Монголо татарское иго название ордынской военно политической диктатуры, системы политической и даннической зависимости русских княжеств от монголо татарских ханов (до начала … Википедия

Ярлык монголо-татарского хана: что он значил

Ханы Золотой Орды выдавали ярлыки русским князьям. Эти ярлыки утверждали право на княжение и на сбор дани для Орды. Однако это в действительности очень узкое понятие. Ярлыком назывался вообще любой документ, изданный властью хана.

Происхождение и виды ярлыков

Считается, что слово «ярлык» имеет двойное происхождение. Слово «зарлиг» в монгольских языках означало «объявление, извещение», а слово «джарлиг» – «обращение старшего к младшему». Отсюда это понятие было заимствовано в тюркские языки как «ерлыг» и перешло в русский язык в форме «ярлык».

Образцом для издания ярлыков монгольским ханам послужила практика издания указов уйгурскими каганами в 8-11 веках. Ярлыки Золотой Орды тоже писались на уйгурском языке.

Историк Роман Почекаев выделяет четыре категории ханских ярлыков:

1. Указы – дополнения к основному законодательству (Чингисовой Ясе), то есть законы и административные распоряжения;

2. Жалованные грамоты. Они, в свою очередь, делятся на несколько категорий. Это тарханные грамоты, предоставлявшие судебный и налоговый иммунитет феодалам; суюргальные грамоты – пожалование земли за военную службу; служилые – назначения на должности; охранные, предоставлявшие неприкосновенность иностранным гостям (дипломатам, купцам и т.д.); арендные – на казённые откупа (например, даней).

3. Договоры. Это могли быть международные договоры равного с равным и ярлыки ханским вассалам. Второго рода документы назывались шертными грамотами, и именно таковыми, по идее, должны были быть ярлыки русским князьям.

4. Дипломатические послания.

Понятно, что в плане отношений Орды с русскими князьями и церковными иерархами исследователей интересуют третья и четвёртая категории и отчасти вторая.

Немало ярлыков третьей и четвертой категории сохранилось в венецианских архивах. К сожалению, они не проясняют отношений между Золотой Ордой и русскими землями.

Ярлыки францисканцам и литовским князьям

Расхожее представление, что ханский ярлык неизменно представлял собой свидетельство зависимости адресата от хана и фиксировал собой его вассальные обязательства по отношению к хану, не соответствует действительности. Классическим примером является ярлык хана Узбека, данный в 1314 году ордену францисканцев на право проповедовать католическую веру в пределах Золотой Орды. Он переведён и опубликован в журнале «Золотоордынское обозрение» за 2014 год историком Романом Хауталой.

Ярлык предоставлял францисканцам привилегию, чтобы «рабы Христа, указанные латинские священники, ходили, преподавая многим христианский закон». Устанавливалось правило, чтобы никто из ханских чиновников не мог уводить францисканцев и их слуг в ордынское войско или конфисковать у них средств передвижения либо иного имущества. Никто не имел права разрушать церкви францисканцев или снимать с них колокола.

По характеру, этот ярлык относится ко второй категории: охранная грамота.

В 19 веке были опубликованы два ярлыка хана Тохтамыша (конец 14 века) литовскому великому князю Ягайло. Общепринято почему-то, что Великое княжество Литовское не платило дани в Орду. Однако в обоих ярлыках говорится следующее:

«Ты собирай дань с подвластных мне народов и передай её пришедшим к тебе послам – пусть они доставят её в казну».

«С подданных мне волостей, собрав выходы, вручи их идущим к тебе послам для доставления в казну».

Историками это трактуется как свидетельство, что какие-то земли (вероятно, в степях Северного Причерноморья) могли находиться в совместном владении Литвы и Золотой Орды. Однако ничто не исключает трактовки этих ханских поручений как свидетельства того, что Тохтамыш считал всё Великое княжество Литовское подданной ему областью.

Ярлыки митрополитам и их спорность

Известны шесть ярлыков митрополитам, причём три из них изданы самими ханами и три – матерью хана Джанибека Тайдулой. Впервые их текст был введён в научный оборот в 1792 году при издании Львовской летописи (названной так по фамилии издателя). Это ярлыки ханов Менгу-Тимура (1267), Бердибека (1357), Тюляка (1379). Три ярлыка Тайдулы изданы в период 1347-1354 гг. Кроме того, есть упоминание об аналогичном ярлыке хана Узбека (1313).

Ярлыки ханов содержат иммунитет православной церкви, владений её иерархов, храмов и монастырей от даней и вмешательства ханских («царских») чиновников. В 14 веке к этому добавляется право церковных феодалов судить людей, живущих на землях, принадлежащих церкви, во всех уголовных и гражданских делах. Ярлыки Тайдулы имеют характер личных посланий и охранных грамот на время пребывания в Орде.

Следует отметить, что тексты ярлыков уже в 19 веке вызвали сомнения у некоторых исследователей. Автор статьи о ярлыках в энциклопедии Брокгауза и Ефрона отмечал:

«Слишком позднее появление их на свет — именно на соборе 1503 г., который привёл их, как аргумент в пользу неприкосновенности церковных имуществ, в связи с некоторыми несообразностями (например, ярлык Менгу-Темира начинается странной в устах монгольского хана фразой: «Вышнего Бога силою и Вышния Троицы волею»), заставляет новых ученых, например, профессора Н.С. Суворова, по примеру Карамзина, относиться к ним весьма осторожно, несмотря на существование о ярлыках специального исследования В. Григорьева, доказывавшего их подлинность».

Итак, подлинность ханских и ханшиных ярлыков русским митрополитам не может считаться надёжно установленной. Не исключено, что тексты этих документов были сфальсифицированы в начале 16 века, чтобы отстоять привилегии церкви в борьбе против попыток великокняжеской власти лишить церковь земельных владений и феодальных прав.

Были ли ярлыки князьям?

Существование ханских ярлыков на княжения выглядит само собой разумеющимся для составителей школьных учебников. Однако ни один текст такого ярлыка науке до сих пор не известен. Это даёт сильный аргумент сторонникам альтернативной истории в пользу того, что никакого монголо-татарского ига не существовало, а все «исторические свидетельства» по нему сфальсифицированы позднее.

Однако отсутствие письменных ярлыков не обязательно означает отсутствие факта зависимости. Возможно, что отношения между ханами и князьями фиксировались устным образом.

Ярлыки ханские

Ярлык в монгольских ханствах — письменное повеление хана, грамота ханская или информация о конкретном воплощении законов Ясы.

Ярлыки имели большое значение на Руси в XIII—XV веках во время Татаро-монгольского ига.

Ярлыки русским князьям и духовенству были полностью уничтожены приблизительно в XV—XVI веках. Духовенству ярлыки выписывались на освобождение от ханских податей и повинностей. Информация о ярлыках до нас дошла через летописи.

Общая характеристика

Материал — бумага. Лист (иногда несколько листов) приблизительно 20 см в ширину и до 1,5 м в длину. Писались чёрными чернилами, отдельные фрагменты выделяли красными и золотыми.

Язык ярлыков

Ярлыки писались на монгольском языке и, предположительно, сразу же делались аутентичные переводы на языки получателя. А так же составлялись самими «просителями».

Научные издания текста ярлыков:

Полезное

Смотреть что такое «Ярлыки ханские» в других словарях:

ЯРЛЫКИ ХАНСКИЕ — (от тюрк, ярл эк повеление, приказ) письменные документы, обычно исходившие от монголо татарских ханов. Под Я. х. могли пониматься дипломатич. ноты и тексты межгос. договоров. Однако наиболее часто Я. х. являлись иммунитетными льготными грамотами … Советская историческая энциклопедия

Ярлыки ханские — письменные документы, исходившие от монголо татарских ханов. Я. х. называлась дипломатическая документация, а также документы внутригосударственного управления в Золотой Орде (См. Золотая Орда) и в возникших после её распада Крымском,… … Большая советская энциклопедия

Ханские ярлыки — данные ханами Золотой орды русскому духовенству жалованные грамоты, которыми ограждались неприкосновенность православной веры и целость прав русского духовенства от каких либо посягательств. Сохранилось таких X. ярлыков 7, из коих 4 принадлежат… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

СССР. Феодальный строй — В 1 й половине 1 го тыс. н. э. у народов Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии рабовладельческий строй находился в состоянии упадка. На смену ему шла новая общественно экономическая формация Феодализм. Феодальные отношения,… … Большая советская энциклопедия

Отношения Великого княжества Литовского с Золотой Ордой и Крымским ханством — Отношения Великого княжества Литовского и Золотой Орды, а затем одного из её правопреемников Крымского ханства возникли в середине XIII века, с момента образования обоих государств, и рассматриваются до образования Речи Посполитой в 1569 году.… … Википедия

Митрополичьи вотчины в древней Руси — М. вотчины для содержания митрополита возникают тотчас по принятии русскими христианства. С. перенесением М. кафедры сначала во Владимир, затем в Москву начинаются приобретения земельных владений митрополита на северо востоке России. Особенно… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Березин, Илья Николаевич — (19 июля 1818 22 марта 1896 года в Петербурге) ориенталист, профессор, тайный советник. Некролог В Петербурге, 22 марта, скончался известный ориенталист и старейший профессор восточного отделения при Петербургском университете, тайный советник… … Большая биографическая энциклопедия

монголо-татарское иго — на Руси (1243 1480), традиционное название системы эксплуатации русских земель монголо татарскими завоевателями. Установлено в результате нашествия Батыя. После Куликовской битвы (1380) носило номинальный характер. Окончательно свергнуто… … Энциклопедический словарь

Монголо-татарское иго — Политическая карта Восточной Европы в 1340 1389 годах Монголо татарское иго название ордынской военно политической диктатуры, системы политической и даннической зависимости русских княжеств от монголо татарских ханов (до начала … Википедия

Ярлыки ханов Золотой Орды как источник права и как источник по истории права

При исследовании и анализе правовых документов прошлого (юридических памятников) необходимо учитывать особенности, которые отличают их от работы с современными источниками права. Во-первых, необходимо очень осторожно применять к ним критерии, разработанные специалистами для современных источников права, и учитывать национальные, религиозные и иные черты соответствующей системы права, а также рассматривать их в контексте эпохи, когда они были созданы. Во-вторых, юридический памятник является, с одной стороны, правовым документом и, возможно, источником права конкретного государства и времени, а с другой стороны — также и историческим источником, который проливает свет на социальный строй общества, дает информацию о конкретных исторических фактах, лицах и т. д. Нередко, даже не являясь источником права в современном смысле, он дает уникальные сведения о праве соответствующей страны в описываемый период времени. Таким образом, не будучи, строго говоря, источником права, подобный документ может выступать в качестве источника по правовой истории. И в качестве такового практически все правовые акты прошлого могут представлять в большей или меньшей степени интерес для исследователей.

В качестве примера мы намерены рассмотреть ярлыки ханов Золотой Орды, которые являются и источниками права (даже в соответствии с современными критериями), и источниками по истории оригинальной правовой системы. Последнее обусловлено тем, что Золотая Орда являлась государством, во-первых, азиатским (восточным), во-вторых — преимущественно кочевым, в-третьих — мусульманским (в течение наиболее долгого периода своего существования) и существовала в XIII–XVI вв., т. е. в Средние века, когда право понималось иначе, чем сегодня. Ярлыкам посвящено сравнительно мало исследований юристов, несмотря на то, что они являлись, в первую очередь, именно правовыми актами. Исследованием ярлыков занимались и занимаются сегодня, прежде всего, историки-востоковеды и филологи. Соответственно, они и рассматривают ярлыки как источник исторический, этнографический и филологический. Этими специалистами проведен подробный анализ структуры и содержания ярлыков, выявлены значения многих терминов и формулировок

Нам известны, однако, лишь несколько попыток рассмотреть ярлыки с правовой точки зрения. Первую из них предпринял в середине XIX в. историк русского права И. Д. Беляев в статье о ханских чиновниках, упоминавшихся в ярлыках. [1] Исследование вышло довольно поверхност ным, кроме того его автор использовал плохо изученный и, порой, недостоверный материал (в частности, ярлык хана Узбека, который, как доказали более поздние исследователи, является подделкой). Несколькими годами позднее на основании ханских ярлыков попытался дать характеристику внутреннего устройства Золотой Орды И. Н. Березин, посвятивший этому вопросу свою докторскую диссертацию. [2] Его исследование представляет известную ценность. Но следует учесть, что со времени его выхода в свет наука существенно продв инулась вперед, обнаружены новые документы, а использованные И. Н. Березиным получили новую трактовку и прочтение; кроме того, он рассмотрел лишь вопрос административного устройства Золотой Орды, не уделив внимания другим государственно-правовым аспектам. В ХХ в. отдельные работы, в которых рассматривалось и правовое значение ярлыков, были написаны в 1920-е гг. Ф. Петрунем, [3] в 1930-е — А. Н. Насоновым, [4] в 1950-е — Г. В. Вернадским [5] и уже в 1990-е — К. А. Соловьевым. [6] Но их исследования были посвящен ы взаимоотношениям Золотой Орды с Русью, и потому ханские ярлыки (и то лишь те, которые выдавались русским князьям и православной церкви) не стали объектом глубокого и серьезного исследования: эта тема оказалась затронутой вскользь и то — в контексте политических взаимоотношений этих государств.

В последнее время проделанная востоковедами работа позволяет приступить к изучению ярлыков и юристам. Это становится возможным, поскольку востоковеды сумели обнаружить оригиналы и копии ярлыков, реконструировать их тексты и сделать переводы на русский язык (впрочем, следует учитывать некоторые национальные особенности переводчиков: наиболее характерным примером является использование итальянским переводчиком ордынского ярлыка термина «бароны» применительно к ордынским бекам, которых русские переводчики, в свою очередь, именовали «князьями»). [7]

Исследователи ярлыков выделяют следующие их виды: 1) указы — дополнения к основному законодательству (законы и административные распоряжения); 2) жалованные грамоты (тарханные — судебный и налоговый иммунитет; суюргальные — пожалование земли за военную службу; служилые — ввод в должность; охранные — неприкосновенность дипломатов и купцов; арендные — заведование казенными предприятиями); 3) договоры (с равноправными государями, с вассалами — шертные грамоты и с нижестоящими представителями иностранных государств; обязательства перед государями-сюзеренами); 4) ярлыки-послания (вассалам и равноправным правителям). [8] Из перечисленных видов нас интересуют первые три, поскольку послед ний, строго говоря, относится не к правовым, а к дипломатическим документам и источником по истории права не является.

Из ярлыков первого типа до наших дней оригиналов не сохранилось, но есть ряд источников, позволяющих установить содержание ряда этих документов. Это — сообщения средневековых летописей и хроник, а также — ссылки на ханские ярлыки в других актовых материалах. В большинстве случаев встречаются лишь краткие упоминания о принятом тем или иным ханом решении, [9] но несколько источников дают более полное представление об отдельных ярлыках и даже приводят их содержание. В качестве примера можно привести «Сборник летописей» персидского историка начала XIV в. Рашид ад-Дина, который приводит полный текст семи ярлыков, изданных персидским ильханом Газаном на рубеже XIII–XIV вв., [10] а также «Дастур ал-Катиб» — сочинение Мухаммеда ибн-Хиндушаха Нахичевани (приближенного персидских же правителей Джелаиридов, XIV в.), в котором приводятся образцы ярлыков, которыми назначались на должность разные чинов ники. [11]

Ярлыки второго типа также нередко упоминаются в летописях и хрониках. Наиболее известный пример — ярлыки русским князьям, выдаваемые при вступлении ими на трон того или иного княжества или при воцарении нового хана. Ни оригиналы, ни переводы этих ярлыков не сохранились, так что летописи — единственный источник, на основании которого мы узнаем о том, кому и когда такие ярлыки выдавались. [12] Сохранились, однако, жалованные грамоты ордынских ханов русским митрополитам (в количестве 6 документов — 3 ханских ярлыка и 3 грамоты ханши), которые наиболее часто используются отечественными исследователями. Именно эти ярлыки были введены в научный оборот В. В. Григорьевым в 1842 г., который положил начало их использованию в источниковедении. [13] Сохранилось также несколько жалованных грамот, выданных ханами ордынским чиновникам — преимущественно тарханные грамоты, освобождавшие их обладателя от суда и уплаты налогов. [14]

Несколько ярлыков-договоров сохранились в итальянских и латинских переводах — это договоры ханов Золотой Орды с итальянскими торговыми республиками Венецией (10 документов) и Генуей (2 документа), часть из которых — собственно ханские ярлыки, а часть — изданные на их основании акты областных правителей Золотой Орды. [15]

Таким образом, объектом нашего изучения является значительное число самих ярлыков и дополнительных источников, которые представляют собой солидную базу для исследователя.

В рамках данной статьи мы постараемся ответить на два вопроса. Первый: можно ли счи-

тать ярлыки ханов Золотой Орды источниками права? Второй: в какой степени они могут служить источниками по истории права? Таким образом, ярлыки будут рассмотрены как источник права и источник познания права, отражающий общий уровень правового развития Золотой Орды. [16]

Чтобы ответить на первый из поставленных вопросов, необходимо понять, что сегодня подразумевается под источником права.

В рамках данного исследования нам вполне достаточно позитивистского определения источников права, как «формы выражения государственной воли, направленной на признание факта существования права, на его формирование, изменение или констатацию факта прекращения существования права определенного содержания». [17] Поскольку ханские ярлыки также являются правовыми актами, относить их к материальным или социальным источникам права не следует. Характерные признаки современного правового акта [18] в полной мере могут быть отнесены и к ханским ярлыкам.

На основе анализа работ исследователей ханских ярлыков мы вполне можем определить их, как нормативные и индивидуальные правовые акты высшей юридической силы, издававшиеся от имени хана Золотой Орды (независимого государя) по вопросам, относящимся к сфере публичного права, имевшие характер приказания или распоряжения, адресованного конкретным лицам, отдельным категориям лиц или неограниченному кругу лиц, содержащие соответствующие реквизиты и подлежащие официальному обнародованию в той или иной форме. [19]

Проанализировав сохранившиеся до нашего времени тексты ханских ярлыков и сведения о них, обнаруживаемые в воспоминаниях современников, исторических хрониках и летописях, мы пришли к выводу, что ярлыки представляли собой правовые документы, разные по содержанию, предмету регулирования, юридической силе и задачам, но при этом довольно четко могут быть отнесены к одной из определенных групп правовых актов. Эти группы можно представить в виде следующей таблицы:

Договоры (с государствами и группами лиц)

Договоры и сделки (с отдельными лицами)

Ярлыки общенормативного характера (фактически — законы)

Льготные грамоты (отдельным лицам)

Ярлыки по введению налогов

Ярлыки по частным вопросам

Льготные грамоты (категориям населения или отдельным территориям)

Предписания послам и эмиссарам

Ярлыки по частным вопросам (касающимся определенных территорий или категорий населения, групп лиц)

Назначения на должность и пожалования владений

Ярлыки-образцы (не применялись непосредственно, служили в качестве шаблона при составлении индивидуально-правовых актов)

Признание воцарения вассалов

Отдельные группы ярлыков отнесены нами как к нормативным, так к индивидуально-правовым актам. Это связано с тем, что некоторые из них выдавались конкретным лицам, а другие — либо определенной категории лиц, либо конкретной области, что подразумевает некоторую общеобязательность указанных в них норм (по кругу лиц или по территории). Наиболее ярким примером могут служить льготные грамоты: они могли выдаваться либо отдельному лицу (тархану), либо целой категории лиц (например, православному духовенству), либо определенной области (города или селения, и тогда его нормы распространялись на любого жителя этой территории).

Сравнивая ханские ярлыки с аналогичными им актами других времен и народов, мы пришли к выводу, что наиболее близки им единоличные акты носителей верховной власти — конституции римских императоров, капитулярии, указы, буллы монархов Европы.

Но констатация того, что ярлыки являлись правовыми актами и имели многочисленные аналоги на разных этапах развития права, вовсе не дает ответа на вопрос, являются ли они источниками права. Ответ на него усложняется еще и тем, что ярлыками могли называться как общенормативные, так и индивидуальные правовые акты. В связи с этим представляет интерес и такой вопрос: могут ли рассматриваться в качестве источников права правовые акты, не являющиеся нормативными? Оказывается, и этот вопрос вызывает в теории права живейшие дискуссии. Сравнительно новые теории права позволяют в значительной степени расширить круг правовых документов, которые могут быть отнесены к источникам, в частности в их число могут быть включены так называемые «ненормативные» правовые акты — т. е. индивидуально-нормативные акты (или акты применения права). [20]

С формально-юридической точки зрения источниками права среди ханских ярлыков могут быть признаны лишь те из них, которые отнесены нами в Таблице 1 к нормативно-правовым актам. Другие ярлыки (грамоты отдельным лицам или изданные по конкретным вопросам) к источникам права отнесены быть не могут.

Однако вновь вспомним о том, что не следует в полной мере применять современные критерии к правовым актам прошлого, и необходимо учитывать исторические особенности эпохи, к которой относились анализируемые юридические памятники. Например, правовой акт, который дарует привилегию конкретному лицу, с точки зрения современных теоретиков может рассматриваться исключительно как индивидуально-правовой акт (и, соответственно, источником права не считается), а в Средние века он трактовался, как закон, но действующий для отдельных лиц — на это указывает даже этимология слова «привилегия» (privilegium = privatus, частный + lex, закон). [21] Более того, существовал специальный термин «privilegia favorabilia» — частные законы, изданные по поводу отдельного физического или юридического лица. [22] А между тем, з начительную часть ярлыков составляли жалованные грамоты, которые представляли собой аналог европейских привилегий (интересно отметить, что на латынь само слово «ярлык» переводилось именно как «привилегия» [23]), хотя сам институт привилегий в Золотой Орде и других монгольских государствах не получил такого развития, как в Европе. Следовательно, можно сделать вывод, что в тот период времени, когда действовали ярлыки, к источникам права могли относиться виды правовых актов, которые сегодня таковыми не считаются.

Конечно, используя современные критерии и терминологию, приходится признать, что значительная часть ярлыков ханов Золотой Орды источниками права все же не являлись. Но означает ли это, что они не представляют для нас интереса в качестве правовых актов в целом? Полагаем, что представляют, поскольку исследуются нами не как источник действующего права

(т. е. источник права в современном, позитивистском смысле), а как источник по истории ордынского права и государства, т. е. как историко-правовой памятник. И в этом качестве нас интересуют все виды ярлыков, в том числе и те, которые относятся к категории актов применения права — индивидуально-правовых актов.

Ярлыки, являясь источником права, представляют собой, в первую очередь, правовой текст, который в лингвистическом смысле представляют собой совокупность знаков, а в юридическом — один сложный знак. [24] Если придерживаться взглядов профессора А. В. Полякова, правовой текст устанавливает ряд связей с культурным контекстом, а также между аудиторией и ку льтурной традицией. Выявление этих связей является принципиальным моментом в исследовании, осуществляемом историком права. [25] Связь права с другими источниками, а также с общественным сознанием и традицией в общем смысле этого слова особенно ярко проявлял ась именно в Средневековье. Это отражалось, в частности, в том, что очень сложно было разделить нормы религии, права, морали, а также определенные научные положения и даже произведения искусства (например, отражение норм права в средневековой поэзии), [26] тем более что писаное право не обладало никаким приоритетом перед устными обычаями: они признавались одинаковыми по юридической силе.

Юридические памятники вообще и ярлыки ханов Золотой Орды в частности являются уникальным источником по истории государства и права. При этом их ценность (как и других юридических памятников) повышается за счет того, что, в отличие от нарративных источников, они не содержат налета авторской субъективности и не выражают какой-либо идеологии кроме официальных установок, отражающих позицию издавшего их монарха. Вместе с тем следует учитывать, что в ярлыках может содержаться довольно узкая и ограниченная информация, и в таких случаях привлечение дополнительных источников становится не просто желательным, а просто необходимым. Ярлыки, таким образом, выступают в качестве своего рода «путеводителя», поскольку их форма и содержание подсказывают исследователю, какие еще источники могут и должны быть привлечены, чтобы результат исследования получился полным и объективным. Именно как первоисточник они представляют для науки значительный интерес, но рассматривать их исключительно как правовые акты не следует. Подобный подход может привести к тому, что все исследование сведется к формальному анализу формы и содержания текста, и, опять же, к сравнению с современными правовыми актами. При таком подходе мы можем утерять значительную часть тех ценных сведений, которые могли бы извлечь из всестороннего анализа ханских ярлыков в рамках общей истории Золотой Орды на фоне всеобщей истории государства и права.

Очевидно, изучение ярлыков, как и других источников, может представлять собой исследование конкретных фактов-событий и некоего факта-процесса. [27] Факт-событие в данном случае будет представлять собой собственно историю создания того или иного ярл ыка, и его исследование будет включать в себя как изучение формы и содержания конкретных документов, а также анализ исторических условий, обусловивших издание конкретного ярлыка именно в данный момент. В результате могут быть выяснены также мотивы выдачи грамоты ханом и общая политическая и правовая ситуация в данный момент времени. Ведь именно установление связи между источником и условиями его появления — одна из основных задач исследования источников и источниковедения в целом. [28] Исследование факта-про цесса обусловлено тем, что правотворчество и правоприменение не сводилось в Золотой Орде к простому акту издания ярлыка и пожалования его конкретному лицу или кругу лиц. Во-первых, изучение возникающих правовых

последствий представляется весьма важным. Во-вторых, каждый последующий хан должен был подтвердить или отменить соответствующие ярлыки своих предшественников, и анализ подтверждений или отмен ярлыков позволяет сделать определенные выводы о тенденциях развития ханской власти и права Золотой Орды, поскольку хан являлся основным законотворцем в этом государстве.

Представляется целесообразным в процессе реконструкции норм права Золотой Орды исследовать следующие моменты: 1) ордынское государство и общество; 2) монарх-законодатель и его статус; 3) содержание издаваемых актов и 4) их применение. При комплексном исследовании этих элементов мы уже не ограничимся формальным анализом структуры и содержания текста ханских ярлыков, а сможем проследить определенные тенденции в государственно-правовом развитии Золотой Орды, эволюции статуса ханской власти, понять и выявить те причины, которые приводили к изменению роли, структуры и содержания основного предмета исследования — ханских ярлыков.

Какие же данные по истории государства и права Золотой Орды могут быть почерпнуты из ханских ярлыков? Содержание ярлыков отражало те или иные тенденции в историческом развитии Золотой Орды, а соответственно, — и ее права. Оно позволяет проследить, как развивались государственный аппарат и правовая система Орды в течение всего периода его существования.

Изначально Золотая Орда, возникшая в 1224 г., являлась составной частью Монгольской империи, хотя и обладала сравнительно широкой автономией. В частности, правители Золотой Орды могли издавать собственные грамоты, но в силу признания ими верховной власти великого хана в Каракоруме грамоты эти содержали упоминание его имени. Поэтому в первых актах золотоордынских правителей в так называемой «сакральной» части (инвокации) присутствовала фраза: «Предвечного бога силою / великого хана благоденствием / … багатура хана / указ мой». [29] Кроме того, грамоты, выдаваемые ордынскими правителями в период нахождения Орды в составе Монгольской империи, нуждались в утверждении великого хана. Именно поэтому в первый период существования Золотой Орды (1230-е — 1250-е гг.) высшие ордынские чиновники и государи-вассалы, которым выдавались грамоты, постоянно приезжали в Каракорум, где их статус, определенный грамотой золотоордынского хана, подтверждался верховным монгольским правителем. Мы не случайно используем термин «грамота»: до завоевания Ордой независимости ее правители (не ханы!) не имели права издавать собственно ярлыки, поэтому их распоряжения носили наименование «грамота», «указ», «слово», но никак не «ярлык» — «повеление». [30]

Однако уже первые ордынские правители проводили достаточно самостоятельную политику, а спустя полвека внук Батыя Менгу-Тимур, уже со времени своего вступления на трон в 1267 году, начинает чеканить монету от собственного имени, а в ярлыке заменяет упоминание великого хана фразой следующего содержания: «Предвечного бога силою, наш, Менгу-Тимура, указ» (либо: «Вышняго бога силою / вышняя троица волею / Менгутемерево / слово»), а на чеканившихся им монетах правитель Улуса Джучи именуется «правосудный великий хан». [31] Так им образом, правитель Улуса Джучи официально принимает ханский титул, поставив себя на один уровень с верховным правителем Монгольской империи.

В 1269 году правители трех улусов Монгольской империи (Золотой Орды, Улуса Чагатая в Средней Азии и Улуса Угедэя — на Памире) официально объявили свои владения независимыми от великого хана Хубилая, ставшего к тому времени китайским императором — основателем династии Юань. Все последующие правители Орды уже являлись независимыми монархами, носили ханский титул и обращались к адресатам ярлыков с «повелением» — как и надлежало самовластным суверенным государям. Более того, примерно с сер. XIV в. правители Орды вводят в употребление еще одно официальное название своего государства — Могул Улус (Монгольское государство), считая именно себя преемниками Великой Монгольской империи в политическом, государственном и правовом отношении. Собственно, и ханские постановления стали официально именоваться ярлыками именно с этого времени. Таким образом, на основании текстов ярлыков можно проследить изменение статуса Золотой Орды до и после приобретения ею независимости.

Другим переломным моментом в истории правового развития государства и права Золотой Орды стало принятие ислама в качестве государственной религии. Монгольские правители отличались веротерпимостью и, в общем-то, одинаково относились к представителям различных конфессий. Первым мусульманским правителем Орды стал Берке (1257–1266), но его вероисповедание не отразилось ни на отношении к другим религиям в Золотой Орде и вассальных ей государствах, ни на ее праве: оно по-прежнему основывалось на Ясе Чингис-хана и постановлениях (в первую очередь — ярлыках) великих ханов. Официальное обращение Орды в ислам происходит в первой четверти XIV в. при хане Узбеке (1313–1342), который пришел к власти при помощи мусульманского духовенства и жестоко расправился со всей ордынской верхушкой, отказавшейся принять мусульманство.

Начиная с этого времени из ханских ярлыков начинает постепенно исчезать традиционное монгольское упоминание «покровительства великого пламени» (харизмы Чингис-хана, после смерти считавшегося гением-хранителем своего рода). На смену ему приходят типичные мусульманские формулы: «всевышнего бога силою и мухамедданской веры благоденствием» (ярлык Джанибека венецианским купцам Азова, 1347 год), или: «Надеюсь на Бога и уповаю на милость и благость его!» (тарханный ярлык Тохтамыша Бек Хаджи, 1381 год). [32] Кроме того, среди исполнителей ханских предписаний, появляются помимо собственно ордынских чиновников и представи тели мусульманского духовенства — кадии, муфтии, шейхи, суфии.

Но переход в ислам и, соответственно, включение мусульманских принципов и норм права в ордынское законодательство не привели к полному отказу ханов от наследия своих «языческих» предков: и в ярлыках более позднего периода (ярлык Тимур-Кутлуга 1398 года или ярлык Ахмата 1476 года) ханы ссылаются на решения основателя государства — Саин-хана (Батыя), [33] который не был мусульманином и никакого мусульманского влияния в своей деятельности не испытывал. Кроме того, стиль и структура ярлыков, а также их содержани е сохранились без особых изменений по сравнению с ярлыками ханов «языческого» периода. Таким образом, ярлыки отражают своеобразие ордынской системы норм права, в которой органично сочетались элементы древнемонгольских правовых обычаев, законов и указов Чингис-хана и его преемников и новые (для Золотой Орды) принципы мусульманского права.

По ярлыкам можно также проследить изменения статуса самого хана в различные периоды существования Золотой Орды. Первые ханы были абсолютными монархами и принимали решения самостоятельно, без ссылок на сановников, временщиков и пр. В тот период времени ярлыки и формально, и фактически являлись «словом», «указом» хана своим подданным, вассалам, иноземным правителям.

Но уже в первой половине XIV в. ведущую роль в политической жизни Золотой Орды начинают играть беглер-беки — предводители войска. И их влияние немедленно отразилось в тексте ярлыков: «мой, Узбека указ Монгольского государствва правого и левого крыла огланам, тем под началом с Кутлуг-Тимуром» (Ярлык Узбека венецианским купцам Азова, 1332 год), «наше, Джанибека, слово, возвещающее ярлык Монгольского государства князьям тюменов под началом с Могулбугой» (Ярлык Джанибека венецианским купцам Азова, 1347 год), «Тимур-Кутлуково слово Праваго крыла леваго крыла Угланам, Бекам темным, во главе коих Эдеку» (Ярлык Тимур-Кутлука Мухаммеду, 1398 год) и т. д. [34] Из ярлыков некоторых ханов можно понять, что беглер-беки при них играли не просто значительную роль, а определяли политику Орды и, вероятно, имели непосредственное отношение к составлению самих ярлыков. Такое положение, например, занимал Могул-буга при Бердибеке или небезызвестный Мамай при Мухамед-Булаке. [35]

Помимо беглер-беков нередко значительную роль в ордынской политике играли супруги ханов. Так, например, после смерти Батыя в 1256 году его вдова Боракчина некоторое время была регентшей. От ханши Тулун-бек (начало 1370-х годов) сохранилось несколько монет. А Тайдула в 1350-е гг. активно участвовала во внешней политике сначала своего супруга Джанибека, а затем и сына Бердибека — вела переписку с иноземными государями и выдавала собственные жалованные грамоты (не считавшиеся ярлыками, поскольку она не принадлежала к роду Чингис-хана). [36] Факт выдачи подобных документов свидетельствует о значительной роли, которую ханские жены время от времени приобретали в Золотой Орде.

Таким образом, ханские ярлыки объективно и оперативно отражали те изменения в статусе Золотой Орды и ее правителей, которые происходили в течение всей истории существования этого государства. Более того, происходившие в некоторые периоды изменения можно установить только на основе ярлыков, потому что других источников того времени не сохранилось. И в таких условиях ярлыки становятся поистине бесценным источником по истории права Золотой Орды.

Ярлыки дают практически исчерпывающую информацию о государственном аппарате, о чиновниках Орды, игравших существенную роль в управлении, на деятельность которых могли оказать воздействие предписания ярлыков. Вероятно, как раз полнота этой информации и побудила востоковеда И. Н. Березина избрать административное устройство Улуса Джучи в качестве темы своей докторской диссертации. [37]

Приведем фрагмент ярлыка Менгу-Тимура русскому духовенству (1267 год) — самого раннего из дошедших до нас: «Предвечного бога силою, наш, Менгу-Тимура, указ даругам-князьям городов и селений, князьям войска, писцам, таможникам, проезжим послам, сокольникам и звериным ловцам». [38] И для сравнения — более поздний ярлык Тимур-Кутлуга 1398 года: «Огланам правого и левого крыла… Тысячникам, с отникам, десятникам, кадиям, муфтиям, шейхам, суфиям, писцам палаты, сборщикам дани, таможникам, дорожникам, букаулам, туткаулам, ямщикам, базарным надзирателям…». [39] Как видим, принципиально состав адресатов ярлыков не изменялся в течение практически все го времени существования Золотой Орды. Адресатами являлись те лица, от которых в той или иной степени зависела реализация прав, предоставляемых ханами держателям ярлыков. Прежде все го, это даруги — правители областей или представители в вассальных государствах (на Руси известны как баскаки); их упоминание в ярлыках встречается в том случае, когда ярлык выдавался лицам, проживающим в соответствующих областях или вассальных государствах. Затем практически во всех ярлыках встречается обращение к «князьям войска» или «огланам правого и левого крыла»; это связано с тем значением, которое занимала военная верхушка в Золотой Орде, представлявшей собой классический тип так называемой «военно-феодальной монархии» (выше мы уже отметили решающую роль верховных главнокомандующих — беглер-беков) в делах государства. Затем постоянно упоминаются чиновники среднего уровня — писцы, таможники, начальники ямских станций.

Несколько странными на первый взгляд представляются такие адресаты как «сокольники» и «звериные ловцы», но следует учитывать, что занимавшие эти должности лица занимались отнюдь не только охотой и звероловством (вспомним, например, что сокольничий в Московском царстве являлся одной из ключевых фигур при царском дворе). Также довольно неожиданным выглядит включение в число адресатов ярлыков «проезжих послов». Чтобы понять причину включения такого адресата, следует иметь в виду, что ордынские «послы» («эльчи» или «ильчи» — «киличеи» русских летописей) на самом деле являлись ханскими эмиссарами, выполнявшими важные, но разовые поручения, в том числе и в вассальных государствах после того, как в них на рубеже XIII–XIV вв. были упразднены должности баскаков. Таким образом, послы были также чиновниками высокого уровня, от которых во многом зависело выполнение предписаний ханов, изложенных в ярлыках. Упоминание в более позднем ярлыке представителей мусульманского духовенства и мусульманских институтов (кадии, шейхи, муфтии) — это, как уже отмечалось выше, отражение новых для ордынского права тенденций, т. е. принятия ислама и включения мусульманских институтов в систему ордынского права.

Итак, адресатами ханских ярлыков являлись все те ордынские сановники и чиновники, которые осуществляли административные функции на территории Золотой Орды и зависимых от нее государств и территорий. Но поскольку аппарат этот постоянно (хотя и не слишком существенно) изменялся, ханы нередко, перечисляя тех или иных адресатов, завершали их перечень заключительным обращением — «всем». Это делалось, с одной стороны, чтобы включить в число исполнителей ханских распоряжений тех должностных лиц, которых на момент выдачи ярлыка еще могло не быть. С другой стороны, существенно расширялся круг адресатов, поскольку в него включались также не только ордынские чиновники, но и остальное население Орды и тех территории, где проживали или просто находились держатели ярлыка. Подобное положение делало ярлык универсальным по кругу адресатов и гарантировало его исполнение любым лицом, которому он мог быть предъявлен.

Следует отметить, впрочем, что ценность ярлыков (несмотря на практически исчерпывающий список чиновников), как источников по истории государственного и административного права Золотой Орды относительна. Они позволяют установить, какие именно чиновники составляли этот аппарат, проследить, как он изменялся в течение времени существования государства, но не проливают света на их функциональные обязанности и структурную иерархию чиновного мира Орды. Дополнительные сведения о статусе того или иного должностного лица мы можем почерпнуть, лишь привлекая дополнительные источники, в том числе и не только по истории Золотой Орды, но и других восточных государств (в частности — Багдадского халифата, Китая, тюркских государств и пр.).

Важную информацию можно получить из ярлыков по вопросам финансовой и налоговой системы Золотой Орды. Наиболее подробные сведения о налогах содержатся в тарханных грамотах. [40] Этот вид ярлыков представлял собой официальное освобождение их обладателя от уплаты всех или основных налогов; они выдавались, как правило, священнослужителям всех конфессий, а также отдельным лицам за их заслуги перед ханом и государством. Классическим примером первого является уже цитированный нами ранее ярлык Менгу-Тимура, который содержит перечень налогов и сборов, взимавшихся в пользу золотоордынской казны, и от уплаты которых освобождались служители православной церкви: «. не надобе имъ дань тамга и поплужное ямъ война и подвода ни кормъ… никоторая царева пошлина ни царицына ни князей ни рядцей ни посла ни дороги ни посла ни которыхъ пошлинниковъ ни которыя доходы…» [41] Пример второго вида тарханных грамот (конкретному лицу) — ярлык Тимур-Кутлуга Хаджи Мухаммеду и Махмуду (1398 год): «Повинность с виноградников,… амбарные пошлины, плату за гумно, ясак с арыков, собираемый с подданных по раскладк е, и подать, и расходы, называемые каланом, да не взимают; если они приедут в Крым и в Кафу или опять выедут, и если они там что бы ни было купят или продадут, да не берут с них ни (гербовых) пошлин ни весовых, не требуют с них ни дорожной платы, должной от Тарханов и служителей, ни платы в караулы. Пусть со скота их не берут подвод, не назначают постоя и не требуют с них ни пойла ни корма, да будут они свободны и защищены от всякого притеснения, поборов и чрезвычайных налогов». [42]

Основными налогами и сборами, как можно понять из ярлыков, были подушный налог, таможенные налоги и сборы, «поплужное», дорожные, мостовые, ямские сборы, обязанность предоставления воинов для ведения ханом боевых действий, обязанность предоставления кормов и лошадей для ханских послов или гонцов и ряд более специфических налогов и сборов. Но, как и в случае с перечислением представителей администрации, перечень налогов и сборов не позволяет установить значения, которое они имели для ордынской налоговой системы, равно как и размеры этих налогов и сборов.

Дополнительные сведения по фискальной системе и таможенному праву Золотой Орды можно извлечь из другого вида ярлыков — договоров ордынских монархов с иностранными государствами по вопросам торговли. Так, установлено, что в процессе торговли с иностранных торговцев взимались основные виды налогов: ввозная пошлина, налог с оборота — «тамга» (отсюда — «таможенник»), такса за взвешивание, дорожный налог. [43] Интересно отметить существование своего рода совместных «наблюдательных советов» для контроля за правильностью взвешивания и взимания соответствующих сборов: «Наш начальник таможни и венецианский консул Азова обязаны назначать честных людей по одному от каждой из сторон, которым надлежит внимательно наблюдать за правильностью взвешивания». [44]

Из этих ярлыков-договоров можно почерпнуть также сведения и по вопросу организации суда в Золотой Орде. В частности, в них упоминается о существовании совместных судов (в данном случае — с участием ордынских и венецианских чиновников) для рассмотрения дел, в которых истцом выступал подданный одного государства, а ответчиком — другого. Процитируем описание подобного суда: «Если случится, что кто-нибудь из наших людей в Азове поссорится с кем-нибудь или подаст жалобу на кого-нибудь из венецианцев, то на совместном заседании даруги Азова и венецианского консула надлежит тщательно разобраться с делом и по справедливости разобрать его так, чтобы не пострадал отец за сына или сын за отца». [45]

Небезынтересно отметить, что золотоордынские ярлыки повлияли на развитие правовых систем других стран, и, прежде всего, Древней Руси. Исследователи отмечают, что русские государи в грамотах, посланиях и прочих документах часто использовали формуляр ордынских ярлыков и грамот вплоть до применения соответствующей терминологии: «Великого князя Ивана слово наше…». [49] Кроме того, появляется даже прямое заимствование целого института из ордынского права — тарханных грамот (еще при Дмитрии Донском, в конце XIV в.). [50] Однако — это тема отдельного исследования.

Итак, мы имеем возможность с помощью первоисточников (текстов ханских ярлыков и других правовых документов) и дополнительных источников (хроник, летописей, путевых заметок и пр.) исследовать эволюцию развития права Золотой Орды, а также предпринять попытку восстановления ряда норм ордынского права. Подобный подход делает оправданным использование результатов исследований других наук и подтверждает мнение о том, что сегодня большинство исследований в любой сфере знания проводится на стыке смежных дисциплин с использованием различных подходов, методов и результатов исследований.

[1] Беляев И. Д. О монгольских чиновниках, упоминаемых в ханских ярлыках // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, кн. I. — 1850. С. 97–110.

[2] Березин Н. И. Очерк внутреннего устройства улуса Джучиева. — СПб., 1864.

[3] Петрунь Ф. Ханськi ярлики на украiнськi землi (До питання про татарську Україну) // Схiдний Свiт. — № 2. — 1928. С. 170–187.

[4] Насонов А. Н. Монголы и Русь. История татарской политики на Руси. — СПб.: Наука, 2002.

[5] См.: Вернадский Г. В. История России. Монголы и Русь. — Тверь: ЛЕАН, М.: АГРАФ, 2000; Он же. О составе Великой Ясы Чингис-хана // Вернадский Г. В. История права. — СПб: Лань, 1999.

[6] Соловьев К. А. Эволюция форм легитимности государственной власти в древней и средневековой Руси. — Международный исторический журнал. — 1999. — № 1–2. — http://history.machaon.ru/all/number_01/diskussi/ 1_print/index.html; http://history.machaon.ru/all/number_02/diskussi/1_print/index.html.

[7] Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция золотоордынских документов XIV века из Венеции: Источниковедческое исследование. — СПбГУ, 2002. С. 68.

[10] Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. III. — М.; Л.: АН СССР, 1946. С. 275–282.

[11] См.: Греков, Якубовский. Золотая Орда и ее падение. — М.: Богородский печатник, 1998. С. 98–99, 104; Мухаммад ибн Хиндушах Нахчивани. Дастур ал-катиб фи та’йин ал-маратиб (Руководство для писца при определении степеней). Т. 1, ч. 1. — М.: Наука, 1964; Т. 1, ч. 2. — М.: Наука, 1971. Текст рукописи «Дастур ал-Катиб» до сих пор на русский язык не переведен.

[12] См., напр.: Ипатьевская летопись (Русские летописи, т. 11). — Рязань: Александрия, 2001. С. 550; Московский летописный свод конца XVв. (Русские летописи, т. 8). — Рязань: Узорочье, 2000. С. 213, 48, 259, 339; Приселков М. Д. Троицкая летопись. — СПб: Наука, 2002. С. 351, 378, 380, 454; Рогожский летописец // Тверская летопись (Русские летописи, т. 6). — Рязань: Узорочье. 2000. С. 71, 72, 75, 85, 86; Тверская летопись (Русские летописи, т. 6). — Рязань: Узорочье. 2000. С. 427, 430, 447, 453, 460; Типографская летопись (Русские летописи, т. 9). — Рязань: Александрия; Узорочье, 2001. С. 165, 170.

[13] Григорьев В. О достоверности ярлыков, данных ханами Золотой Орды русскому духовенству // Григорьев В. В. Россия и Азия. — СПб, 1876

[14] См., напр.: Шапшал С. М. К вопросу о тарханных ярлыках // Академику В. А. Гордлевскому к его семидесятилетию. Сборник статей. — М., 1953. С. 301–316.

[15] Сами ярлыки не сохранились, но их содержание может быть восстановлено по этим «производным» документам. См., напр.: Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция золотоордынских документов XIV века из Венеции: Источниковедческое исследование. — СПбГУ, 2002; Вашари И. Жалованные грамоты Джучиева Улуса, данные итальянским городам Кафа и Тана // Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани. 1223–1556. — Казань, 2001. С. 193–206.

[16] Ср.: Поляков А. В. Источник права как текст: проблемы теории. Электронная версия. http://lawfac.bip.ru/materials; Рогачевский А. Л. О публикации источников по истории государства и права // Правоведение. — 1999. — № 2. Электронная версия: http://lawportal.ru/doc/document.asp?docID=14851.

[17] Общая теория права и государства / Под ред. акад. В. В. Лазарева. — М.: Юристъ, 1994. С. 29.

[18] См., напр.: Зивс С. Л. Источники права. С. 34; Поляков А. В. Общая теория права. Курс лекций. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 517–518.

[19] Наше определение ярлыков дано на основе анализа определений следующих авторов: Григорьев В. О достоверности ярлыков, данных ханами Золотой Орды русскому духовенству. С. 180; Оболенский М. А. Ярлык хана Золотой Орды Тохтамыша к польскому королю Ягайлу. 1392–1393. — Казань, 1850. С. 68; Гурлянд Я. И. Степное законодательство с древнейших времен до XVII столетия // ИОИАЭ. — Казань, 1904. — Вып. ХХ. № 4–5. С. 81; Рязановский В. А. Монгольское право, преимущественно обычное. — Харбин, 1931. С. 26–27; Усманов М. А. Термин «ярлык»… С. 242; Григорьев А. П. Эволюция формы адресанта в золотоордынских ярлыках XIII–XV вв. // Востоковедение. — 1977. — Вып. 3. С. 132.

[20] См., напр.: Алексеев Н. Н. Основы философии права. — СПб, 1998. С. 155; Поляков А. В. 1) Общая теория права. С. 503–504; 2) Источник права как текст: проблемы теории. Электронная версия: http://lawfac.bip.ru/materials.

[21] Рогачевский А. Л. Кульмская грамота — памятник права Пруссии XIII в. — СПб: СПбГУ, 2002. С. 84–85.

[22] Темнов Е. И. Латинские юридические изречения. — М.: Экзамен, Право и закон, 2003. С. 305.

[23] Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция золотоордынских документов XIV века из Венеции. С. 25.

[24] Ср.: Рогачевский А. Л. Кульмская грамота — памятник права Пруссии XIII в. С. 14.

[25] Поляков А. В. Общая теория права. С. 503–504.

[26] Аксененок Г. А., Кикоть В. А. «Саксонское зерцало» и его автор в свете новых исследований. С. 235.

[27] См.: Гуревич А. Я. Что такое исторический факт? // Источниковедение. Теоретические и методические проблемы. — М., 1969. С. 86; Рогачевский А. Л. Кульмская грамота… С. 13.

[28 ] См.: Медушевская О. М. Теоретические проблемы источниковедения. — М., 1977. С. 51.

[29] Григорьев А. П. Эволюция формы адресанта в золотоордынских ярлыках XIII–XV вв. С. 133.

[30] См.: Григорьев А. П. Монгольская дипломатика XIII–XV вв. С. 25–30, 44–45, 61–63.

[31] Григорьев А. П. Ярлык Менгу-Тимура: Реконструкция содержания // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. — ХII. — 1990. С. 69.

[32] Григорьев А. П., Григорьев В. П. Ярлык Джанибека 1347 г. венецианским купцам Азова (реконструкция содержания) // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. — Вып. XV. –1995. С. 46–47; Григорьев В. В., Ярцов Я. О. Ярлыки Тохтамыша и Сеадет-Гирея. — Записки Одесского общества истории и древностей. — № 1, 1844. С. 3.

[33] Радлов В. Ярлыки Тохтамыша и Темир-Кутлуга. — «Записки Восточного отдела Русского археологического общества», т. III, 1889. С. 21; Григорьев А. П. Время написания ярлыка Ахмата // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. — Вып. X. — 1987. С. 31 и след.

[34] См.: Григорьев А. П., Григорьев В. П. 1) Ярлык Узбека венецианским купцам Азова: реконструкция содержания // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. — Вып. XIII. — 1990; 2) Ярлык Джанибека 1342 г. венецианским купцам Азова (реконструкция содержания) // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. — Вып. XIV. — 1992; 3) Ярлык Джанибека 1347 г. венецианским купцам Азова; Радлов В. Ярлыки Тохтамыша и Темир-Кутлуга.

[35] См.: Григорьев А. П. 1) Обращение в золотоордынских ярлыках XIII–XV вв. С. 173; 2) Ярлык Мухаммеда Бюлека от 1379 г. митрополиту Михаилу (реконструкция содержания) // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. — 2000. — Вып. 19.

[36] См.: Григорьев А. П. 1) Проезжая грамота Тайдулы от 1347 г.: реконструкция содержания // Вестник Ленинградского университета. — 1990. — Сер. 2. — Вып. 3. С.37–44; 2) Жалованная грамота Тайдулы от 1351 г.: реконструкция содержания // Вестник Ленинградского университета. — 1991. — Сер. 2. С. 85–93; 3) Проезжая грамота Тайдулы от 1354 г. // Востоковедение. — 1993. — Вып. 18. С. 149–154. Григорьев А. П., Григорьев В. П. Послание ордынской ханши Тайдулы венецианскому дожу (1359) // Вестник Санкт-Петербургского университета. 1996. — Сер. 2. — Вып. 4. С. 18–23.

[37] Березин Н. И. Очерк внутреннего устройства улуса Джучиева. — СПб., 1864.

[38] Цит. по: Григорьев А. П. Ярлык Менгу-Тимура…. С. 100.

[39] Цит. по: Сафаргалиев М. Г. Распад Золотой Орды С. 501.

[40] См., напр.: Малов С. Е. Изучение ярлыков и восточных грамот // Академику В. А. Гордлевскому к его семидесятилетию. Сборник статей. — М., 1953. С. 192–193.

[41] Цит. по: Приселков М. Д. Ханские ярлыки русским митрополитам. — Петроград, 1916. С. 110.

[42] Радлов В. Ярлыки Тохтамыша и Темир-Кутлуга. С. 21.

[43] См., напр.: Григорьев А. П., Григорьев В. П. Ярлык Узбека венецианским купцам Азова. С. 85–86.

[44] Григорьев А. П., Григорьев В. П. Ярлык Джанибека от 1347 г. венецианским купцам Азова. С. 82.

[46] См.: Григорьев А. П., Григорьев В. П. Ярлык Джанибека от 1342 г. венецианским купцам Азова. С. 82

[47] См.: Григорьев А. П., Григорьев В. П. Ярлык Джанибека от 1347 г. венецианским купцам Азова. С. 58, 81.

[48] См.: Григорьев А. П., Григорьев В. П. Ярлык Бердибека от 1358 г. венецианским купцам Азова // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. — 1996. — Вып. 16. С. 53.

[49] Усманов М. А. Термин «ярлык»… С. 233.

[50] См.: Соболева Н. А. Русские печати. — М.: Наука, 1991. С. 148 и след.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов