договор вудро вильсона про армению

Арбитражное решение Вудро Вильсона было подписано 22 ноября 1920 года

Естественно, что уменьшение количества армянских территорий было вызвано тем, что Армения понесла огромные человеческие потери во время Геноцида, и этот факт сыграл одну из ключевых ролей в определении границ.

Отметим, что Турция во главе с Ататюрком не ратифицировала Севрский мирный договор, и, казалось бы, проект «Вильсоновской Армении» был обречен на прекращение своего существования, более того, Мустафа Кемаль сумел добиться определенных дипломатических побед во время подписания Лозаннского мирного договора 24 июля 1923 года. Прекратила ли существование «Вильсоновская Армения»? Де-юре нет.

Об этом пишет Гарик Маркарян на сайте armeniangc.com, который приводит слова армянского юриста и политолога, экс-посла Армении в Канаде Ара Папяна: «Арбитражное решение окончательно и обязательно для исполнения. Оно не имеет временного ограничения, и его статус не зависит от дальнейшей судьбы решения. Международное право, в частности, 81-ая статья Гаагской конвенции (1907 г.), в которой был обобщен и зафиксирован статус арбитражных решений, вообще не предусматривает отмены решения.

В соответствии с международным правом, стороны, соглашаясь представить свой спор на арбитражное решение, раз и навсегда принимают, что любое решение арбитра будет обязательно для исполнения с их стороны. Отказ одной из сторон от исполнения арбитража не влияет на подлинность решения.

Таким образом, поскольку арбитражный иск был представлен не только со стороны Армении и Турции, но и 16 других стран, следовательно решение обязательно для всех истцов, которыми на данный момент являются следующие страны: Соединенное Королевство, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, Индия, Пакистан, Бангладеш, Франция, Италия, Япония, Бельгия, Греция, Польша, Португалия, Румыния, Чехия, Словакия, Сербия, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Македония и Черногория.

Оно обязательно также для арбитра – Соединенных Штатов, поскольку любая официальная позиция президента США является позицией страны, и шаги, предусмотренные арбитражем, обязательны для исполнения. Армения как страна-член ООН может посредством Международного суда ООН (на основе подпунктов А и Б пункта 2 статьи 36 Устава Международного суда)засвидетельствовать достоверность арбитражного решения Вильсона и этим восстановить свой титул на территорию, предоставленную Армении арбитражным решением.

Напомним: Томас Вудро Вильсон — 28-ой президент США (1913-1921). Известен также как историк и политолог. Лауреат Нобелевской премии мира 1919 года, присужденной ему за миротворческие усилия.

В Интернете есть такое понятие как «Вильсоновская Армения» — это армянское государство в границах, предложенных президентом США Вудро Вильсоном при разработке Севрского договора 1920 года. Участие Османской империи в Первой мировой войне завершилось 30 октября 1918 года подписанием Мудросского перемирия. Общий круг вопросов, связанных с завершением войны, обсуждался в 1919-1920 годах на Парижской мирной конференции.

В соответствии с ее решениями, 10 августа 1920 года был подписан Севрский мирный договор между султанской Турцией с одной стороны, и Антантой с примкнувшими к ней странами — с другой. В соответствии с условиями этого договора Турция признавала Армению как «свободное и независимое государство». Турция и Армения соглашались подчиниться президенту США Вудро Вильсону по арбитражу границ в пределах вилайетов Ван, Битлис, Эрзрум и Трапезунд и принять его условия относительно доступа Армении к Черному морю (через Батум).

Хотя договор был подписан де-юре правительством Османской Турции, находившимся в оккупированном союзниками Стамбуле, однако созванное в Анкаре Мустафой Кемалем Великое национальное собрание Турции отказалось ратифицировать этот договор.

«Вильсоновская Армения» — потерянная мечта армян?

Начало XX века было полно для армян трагическими событиями. К слову сказать, в это время у нашего народа было очень много побед и поражений, мы отдавали свои жизни на произвол судьбы, а потом всем народом защищали право на существование. Нас ломали, но мы держались, чего-то добились, что-то теряли. Однако самым большим поражением для армянского народа стала потеря огромной части исторической Родины.

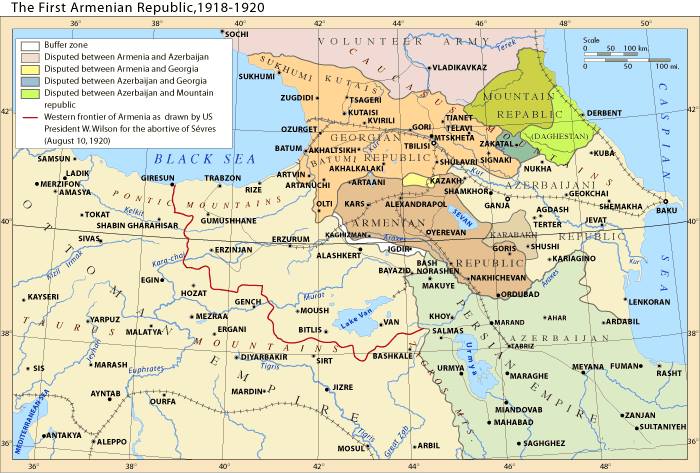

Карта Первой Армянской Республики 1918-1920 гг.

Время проходит, но человеческая сущность не меняется. И ровно так же, как сейчас весь мир с абсолютным равнодушием смотрит за ситуацией в Сирии, этот же мир ровно так же смотрел на происходящее в Османской империи. Да, безусловно, были люди, которые «били в набат» тогда, такие есть и сейчас. Всем очевидно, что многие сильные державы решают свои актуальные задачи и получают определенные выгоды благодаря сирийской войне, почти такая же ситуация была во время Первой Мировой войны и после нее.

Маленькая, истерзанная судьбой, но не сломленная страна являлась объектом политических интриг «сильнейших мира сего». Обескровленная Армения, ставшая частью больших политических торгов, сумела сохранить для своих сыновей всего лишь небольшую частичку исторического могущества. Я действительно очень сложно понять, почему его народ из всех зол выбрал самое страшное, окрашенное в «красный советский» цвет, однако он убежден, что эта ошибка стала роковой для Армении, ошибка плоды которой мы пожинаем до сих пор. И, если история и не терпит сослагательного наклонения, то международное право иногда может «исправить дело». Я уверен, что если мы сможем создать сильную Армению сейчас, то мы сможем заставить мир признать и принять существование «Вильсоновской Армении», так как де-юре ее существование не может вызывать вопросов, однако обо всем по порядку.

Вудро Вильсон 28-й президент США.

10 августа 1920 года был подписан Севрский мирный договор, в котором и был заложен фундамент возрождения Армении. Статьи 88 и 89 гласили: «Турция заявляет, что она признает Армению, как то уже сделали Союзные Державы, в качестве свободного и независимого Государства» и «Турция и Армения, а также другие Высокие Договаривающиеся Стороны, соглашаются представить на третейское решение Президента Соединенных Штатов Америки, определение границы между Турцией и Арменией в вилайетах Эрзерума, Трапезунда, Вана и Битлиса и принять его решение, а также всякие меры, которые он может предписать относительно выхода Армении к морю и относительно демилитаризации всякой оттоманской территории, прилегающей к названной границе». Что означает «третейское» или «арбитражное» решение? В данном вопросе это значит, что именно президент США определял границы между Арменией и Турцией, которые закреплялись законодательно и не могли быть оспорены или не приняты какой-либо стороной. Арбитражное решение Вудро Вильсона было подписано 22 ноября 1920 года. Согласно этому документу за Республикой Армения признавались Ван, Битлис, Эрзрум и Трапезунд, что в общей сложности составляло примерно 105 тысяч кв.км. Естественно, что уменьшение количества армянских территорий было вызвано тем, что Армения понесла огромные человеческие потери во время Геноцида, этот факт сыграл одну из ключевых ролей в определении границ.

Отметим, что Турция во главе с Ататюрком не ратифицировала Севрский мирный договор, и, казалось бы, проект «Вильсоновской Армении» был обречен прекратить свое существование, более того, Мустафа Кемаль сумел добиться определенных дипломатических побед во время подписания Лозаннского мирного договора 24 июля 1923 года. Прекратила ли существование«Вильсоновская Армения»? Де-юре нет. Вот что об этом пишет Ара Папян в сборнике статей «Айренатирутюн. Право на Родину»:

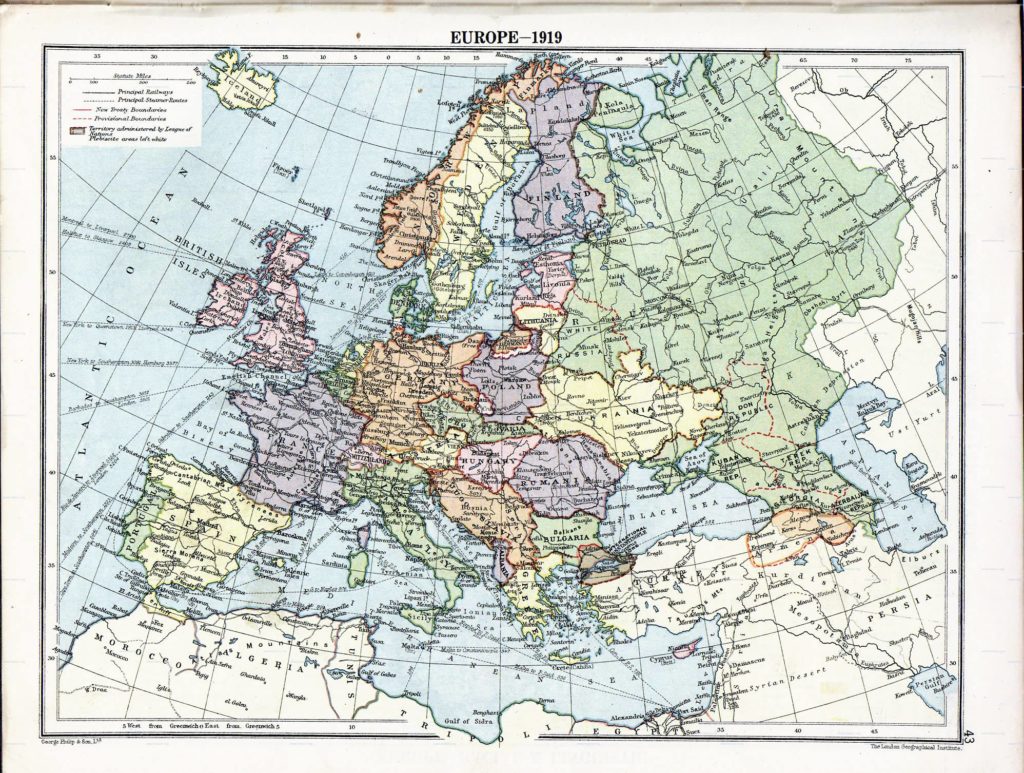

Карта Европы 1919 год

Многие исследователи отмечают, что, возможно, Вудро Вильсон пошел на такой шаг, чтобы Армения стала зависимой от США страной, тем самым минимизировать возможность ее советизации. Однако история показала, что Армения выбрала другой путь, которым она лишила себя не только«Вильсоновской Армении», но и Нахиджевана и, пускай и временно, Нагорного Карабаха. Де-юре, согласно международному праву и Арцах, и Нахиджеван, и Вильсоновская Армения принадлежат армянскому народу, однако как вернуть часть этих территорий де-факто? Я убежден, что этого можно добиться, создавая сильное государство, с интересами которого будут и должны считаться, ибо только «сила рождает право».

P.S. Всегда удивлял выбор правительством Армении «союзников», может сделаем так, чтобы кавычки убрались или «будем дружить» с теми, кто будет считаться с нашими интересами?

© Автор: Гарик Маркарян

A Dictionary of Arbitration and its Terms (ed. Seide K.). NY, 1970. p. 32.

Wildhaber L. Treaty Making Power and Constitution. Basel-Stuttgart, 1971, p. 98.

Sorensen M. Manual of Public International Law. New York, 1968, p. 693-4.

A Dictionary of Arbitration and its Terms. Ibid, p. 27.

Wright Q. The Control of American Foreign Relations. NY, 1922, p. 38.

Collier J. The Settlement of Disputes in International Law. Oxford, 1999, p. 265

Договор вудро вильсона про армению

Сто лет Арбитражному решению президента США Вудро Вильсона

Вильсоновская Армения — предполагаемое армянское государство в границах, определенных арбитражным решением президента США Вудро Вильсоном 22-го ноября 1920 года.

Участие Османской империи в Первой мировой войне завершилось 30 октября 1918 года подписанием Мудросского перемирия. Общий круг вопросов, связанных с завершением войны, обсуждался в 1919—1920 годах на Парижской мирной конференции. 19 — 26 апреля 1920 года в городе Сан-Ремо (Италия) состоялась конференция Верховного Совета держав Антанты и присоединившихся к ним государств в ходе которой Верховный Совет запросил чтобы: а) Соединенные Штаты приняли мандат на Армению; б) Президент Соединенных Штатов вынес Арбитражное решение, устанавливающее границы Армении с Турцией. 17 мая 1920г. Государственный Секретарь сообщил американскому послу во Франции о том, что Президент согласился выступить в качестве арбитра. Мандат на Армению был отклонен Сенатом 1 июня 1920 года. В середине июля Государственный департамент начал формирование команды экспертов для Комиссии по арбитражу границы между Турцией и Арменией. После подписания Севрского мирного договора 10 августа 1920г. между султанской Турцией с одной стороны, и Антантой с примкнувшими к ней странами — с другой, Комиссия по разграничению начала свою работу. В соответствии с условиями 89-ой статьи Севрского договора Турция признавала Армению как «свободное и независимое государство». Турция и Армения соглашались подчиниться президенту США Вудро Вильсону по арбитражу границ в пределах вилайетов Ван, Битлис, Эрзрум и Трапезунд и принять его условия относительно доступа Армении к Чёрному морю.

Премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж побуждал Вудро Вильсона объявить Турецкую Анатолию (и, в частности, Западную Армению) мандатной территорией. В 1919 году Вильсон отправил в Османскую империю генерала Джеймса Харборда и комиссию Кинга-Крэйна, которые должны были выяснить ситуацию на местах и, в частности, разобраться с тем, насколько требования армянской стороны соответствуют 12-му из «14 пунктов».

Задачей комиссии Кинга-Крэйна было выяснение того, возможно ли создание независимого армянского государства, а также выяснение вопроса о том, может ли такое государство быть образовано под мандатом США. Комиссия пришла к выводу, что такое государство может быть создано. Генерал Харборд высказался против разделения территорий с армянским населением, так как это могло бы привести к межобщинным столкновениям, но указал, что в Восточной Анатолии армяне не составляют большинства населения, но смогут составить большинство, если обеспечить возвращение в свои дома армянских беженцев. В решении комиссии было указано, что страдания, пережитые армянским народом, привели к тому, что армяне не верят тому, что в Османской империи их права будут соблюдаться.

22 ноября 1920 г. президент США Вудро Вильсон подписал и заверил государственной печатью США Арбитражное решение о границе Армении и Турции. То есть с 22 ноября 1920 г. Арбитражное решение вступило в силу. С этого дня турецкие права и титул в отношении провинций Ван, Битлис, Эрзерум и Трапезунд, образующих часть бывшей Османской империи (в общей сложности 103 599 кв. км), отменялись и de jure признавались права и титул Республики Армения. Хотя Севрский договор был подписан де-юре правительством Османской Турции, находившимся в оккупированном союзниками Стамбуле, Национальное собрание Турции в Анкаре отказалось его ратифицировать.

Подписанный Турцией в 1923 году со странами Антанты Лозаннский мирный договор заменил Севрский мирный договор. В Лозаннском договоре Турции удалось добиться отказа от создания «национального очага» армян, однако вопрос армяно-турецкой границы в Лозаннском договоре не рассматривался вообще. Интересно, что Соединенные Штаты Америки не подписали Лозаннский договор с Турцией.

Конкретные вопросы прохождения армяно-турецкой границы были решены Московским договором 1921 года и Карсским договором 1921 года, которые, как и Александропольский договор декабря 1920 г. (по итогу турецко-советской интервенции в Армению), не правомочные с точки зрения международного права, поскольку стороны не имели международного признания и соответствующих полномочий.

По мнению ряда современных политиков и юристов, например Ара Папяна, «Вильсоновская Армения» не только имеет до сих пор юридическую силу, но и является единственным законным документом, определяющим армяно-турецкую границу.

Севрский договор: миф и реальность

В современной Армении часто любят вспоминать про данный международный договор, а его историческое значение в угоду политической конъюнктуре преувеличивают. Бытует мнение, которое часто выдают как неоспоримый факт: Севрский договор и Арбитраж Вудро Вильсона – величайшее благо и надежда для армянского народа, при помощи которого можно было решить армянский вопрос; договор не имеет сроков давности и не утратил юридическую силу. Так ли всё на самом деле? Давайте разберемся.

Положения договора

Севрский мирный договор – один из договоров Версальско-Вашингтонской системы, созданной после завершения Первой мировой войны. Договор подписан союзными державами 10 августа 1920 г. в Севре – небольшом городке недалеко от Парижа. Подписантами были с одной стороны страны Антанты, к которым присоединились: Италия, Япония, Бельгия, Греция, Польша, Португалия, Румыния, Королевство сербов, хорватов и словенцев, королевство Хиджаз (провозгласившее независимость от Османской империи в 1916 г.), Чехословакия и Армения. С другой стороны было только правительство султанской Турции.

Согласно разделу «Армения» этого договора, к Армении переходила территория некоторых вилайетов Турции. Конкретные границы должны были определяться арбитром — президентом США Вудро Вильсоном. Договор естественно вызвал ликование в Армении, он давал армянскому народу исторический шанс для национального возрождения, однако договор не был реализован, и остался на бумаге.

В основу договора были положены условия Сайкс-Пико и решения конференции держав в Сан-Ремо в апреле 1920г. Севрский договор оформил раздел Турции, составлявший одну из основных империалистических целей войны для стран Антанты. Согласно положениям договора, численность турецкой армии не могла превышать 50000 бойцов. Над финансами Турции устанавливался международный контроль. Турция признавала Армению как «свободное и независимое государство».

Для чего нужны положения договора об Армении?

Читая договор, замечаешь щедрость союзных держав по отношению к Армении. Возникает естественный вопрос: для чего столь «щедрые подарки», так много обещающие Армении, были включены в договор? Неужели главы империалистических держав, развязавшие планетарную бойню с целью передела мира, неожиданно прониклись проблемами армянского народа? Вряд ли. Чтобы понять уровень мышления и отношение к другим народам, достаточно факта недипломатического высказывания британского премьера Ллойда Джорджа:

«Если армяне не могут защитить свои границы, то… от подобного народа нет никакой пользы, и ни одно союзное государство не будет готово помочь им хоть одним батальоном».

Данное шовинистическое высказывание было озвучено на конференции в Сан-Ремо в конце апреля 1920 г., основными участниками которой являлись Франция, Англия, Италия, Япония, а США были представлены наблюдателями.

Если страны Антанты руководствовались не благими намерениями, то тогда чем? Остается только одно — эти положения договора предназначались не столько для Армении, а в первую очередь для Турции! Севрский договор в сочетании с арбитражным положением Вильсона, угрожая расчленением Турции, создавал прекрасную почву для дипломатической торговли с главной целью — недопущения ухода Турции из сферы западной дипломатии в сферу российской. Севрский договор не впоследствии стал предметом торга, а изначально был предназначен для этого. А Армения использовалась в качестве предлога. Торг завершился в 1923 г. и увенчался отказом союзников от Севрского договора на Лозаннской конференции. Турция осталась в западном поле влияния.

Положения Севрского договора, с одной стороны ослепляли армянскую сторону, внушали поддержку западных держав и ощущение неотвратимости территориальных приобретений, а с другой стороны, толкали турецкую сторону к решительным действиям, так как для последних, реализация положений договора означала бы прекращение существования Турции как полноценного государства. На момент подписания договора Султан Мехмет VI фактически не контролировал ситуацию в стране, ранее в апреле 1920 года в Анкаре Великое национальное собрание Турции, провозгласило себя единственной законной властью, и отказалось ратифицировать договор. В таких условиях, пришедшие к власти кемалисты начали искать выход из сложившегося положения – налаживать связи с Советской Россией для совместной борьбы с Антантой. Руководство Армении неадекватно воспринимало ситуацию в Турции и возможности союзников по оказанию помощи. Дипломатия империалистических держав, через положения Севрского договора, толкала Армению и Турцию к войне.

Понимали ли западные страны возможность конфликта между странами? Конечно, понимали, ведь еще весной 1920 года Турция сконцентрировала крупные силы на границе и готова была начать вторжение в Армению. Лишь позиция Советской России, выступавшей против этого и предложившей свои услуги в качестве посредника, предотвратила войну, точнее — оттянула ее на некоторое время. Начались переговоры в Москве, где произошло событие, имеющее, на наш взгляд, стратегическое значение. Нарком иностранных дел России Чичерин предложил армянской делегации отказаться от европейской дипломатии и передать разрешение армяно-турецкого спора Москве.

На фоне наметившегося сближения Турции и России это могло привести к потере союзниками Передней Азии. И 10 августа 1920 г., когда переговоры в Москве еще продолжаются, подписывается Севрский мирный договор, означавший расчленение Турции. Реакция Турции однозначно прогнозируема — война. Что может помешать Турции, если позицию Европы Ллойд Джордж уже озвучил?

О переговорах в Москве

В апреле-августе 1920 г. делегация правительства Армении во главе с Левоном Шантом проводила в Москве переговоры с большевистскими властями.

Член делегации Амбарцум Тертерян в своих мемуарах пишет:

«Чичерин, приветствовав делегацию Республики Армения, выразил радость по поводу нашего прибытия, и подтвердил «искреннее желание» советской власти установить дружеские отношения с правительством Армении и армянским народом. А потом он сразу приступил к сути дела, которая, в общем, сводилась к следующему: «Турки нужны большевикам. Они согласились оказать им военную и экономическую поддержку, чтобы выкинуть европейских «завоевателей» из их страны. Турки готовы перейти непосредственно к действиям, однако боятся, что правительство Армении, как сторонник союзников, может ударить с тыла. Мы пригласили вас, чтобы примирить с турками и получить определенные гарантии, что правительство Армении не ударит наших союзников-турок с тыла. Поскольку русско-турецкое сотрудничество в данный момент для Советской России является вопросом жизни и смерти, нам необходимо уточнить позицию и отношение Республики Армения к данной проблеме». Из общего доклада Чичерина мы поняли, что советское правительство просто хочет сыграть роль посредника между нами и турками, чтобы мы установили добрососедские отношения. Конечно, с условием, что мы откажемся от Союзников и полностью передадим решение своего вопроса на суд Москвы: мы должны вывести вопрос из повестки Севрского совета, который состоится 10 августа этого года».

Тертерян приходит к заключению, что «цели правительства Армении и Советов полностью расходятся».

Тертерян также пишет, что на тот момент в Москве находилась делегация Великого национального собрания Турции, которую возглавлял Бекир Сами-бей. Тертерян вместе с другим членом армянской делегации Левоном Зарафяном, предложили Шанту встретиться с турецкими делегатами:

«Попытаемся прийти к соглашению с турками. А если это не удастся, сможем прощупать их настроения. Выступая с таким предложением, мы считали, что турки были рады разрешить с нами разногласия без посредничества Советской России».

Однако Шант категорически отказывается, говоря:

«Во-первых, мы не уполномочены вести переговоры с турками, и, во-вторых, я не сяду рядом с погромщиками нашего народа»[1].

Однако уже через три месяца правительство Армении было вынуждено сесть за стол переговоров с «погромщиками», чтобы подписаться под сдачей Карса и других территорий и отказаться от Севрского договора.

Среди прочего Чичерин поставил требование, чтобы Армения прекратила преследование большевиков:

«Если правительство Армении немедленно не прекратит репрессии, Советское правительство будет вынуждено прервать переговоры».

Делегация Шанта после данной угрозы передает в Ереван полностью противоположные вести:

«Будьте строгими и безжалостными к предателям нации»[2].

Тертерян также отдельно встречается с заместителем Чичерина Караханом, армянином по происхождению, на столе которого видит карту Кавказа. На карте самую большую территорию занимала Армения. В ее состав входил в том числе порт Батуми. Карахан спрашивает мнение Тертеряна, и тот отвечает, что этого мало и что необходимо присоединить еще шесть вилайетов:

«Наш народ десятки лет боролся за независимость Армении, мечтая видеть ее на территории турко-армянских провинций»[3].

Переговоры, которые вела делегация Шанта, провалились. В сентябре представитель России Борис Легран в Ереване снова предлагает Армении отказаться от Севрского договора, но снова безуспешно. Не отказавшись от Севрского договора, Армения выступила против России.

После завоевания Олту и из-за требований Севрского договора, 22 сентября начинается армяно-турецкая война. Армения по очереди сдает Саригамиш, Карс, Сурмалу, Александрополь и, наконец, 2 декабря подписывает Александропольский договор.

Тертерян объясняет, почему правительство Армении не попыталось сблизиться с большевистской Россией:

«Существовало опасение, что любая несвоевременная попытка сближения с Советской Россией обязательно приведет к потере экономической и политической поддержки союзных сил»[4].

А получилось ровно наоборот: союзники кроме куска бумаги и небольшой материальной помощи больше ничего Армении не дали. Представители «Дашнакцутюн» в итоге вынужденно отказались от Севрского договора, подписав Александропольский договор. И при этом были испорчены отношения с Советской Россией.

Полностью подтверждает наши выводы, непосредственный свидетель тех событий, Ованнес Каджазнуни:

«Севрский договор ослепил нам всем глаза, сковал мысль, затмил осознание действительности. Сегодня мы понимаем, как бы выиграли, если бы осенью 1920 года пришли с турками к непосредственному соглашению по Севрскому договору. Но тогда мы этого не понимали. Факт, причем непростительный факт, был в том, что мы ничего не сделали, чтобы избежать войны. Наоборот, сами дали к ней непосредственный повод»[5].

Об Арбитраже Вудро Вильсона

Многие до сих пор чуть ли не молятся на Арбитраж, однако он не имеет никакой юридической силы, еще на тот момент невозможно было его реализовать. И вот почему. В мае 1920 г. Сенат утвердил лишь резолюцию, позволяющую президенту направлять военные корабли и морскую пехоту в Черное море для спасения американцев. 1 июня 1920 г. Сенат окончательно отклонил идею о взятии США мандата на Армению. Таким образом, американское неоказание военной помощи Армении было гарантировано на законодательном уровне. Турцию чуть ли не буквально подталкивают к войне с Арменией. В сентябре 1920 г. Турция начинает крупномасштабное вторжение в Армению. 28 сентября Армения обращается за помощью к странам Антанты, а 8 октября — уже ко всему цивилизованному миру. Как отмечают историки, цивилизованная Европа, и не только она, осталась глуха к призывам армянского народа.

7 ноября 1920 г. между Турцией и Арменией было достигнуто соглашение о перемирии. Армянский народ сумел сконцентрировать все силы и героически остановил турецкое наступление, однако силы были на пределе. 9 ноября турки выдвигают требования, равносильные капитуляции Армении. 18 ноября в Александрополе подписываются условия перемирия, крайне тяжелые для Армении. Таким образом, отказ Армении от Севрского договора практически предрешен. На фоне этого президент США Вильсон 22 ноября 1920 г. внес на рассмотрение союзников предложение, согласно которому к Армении переходили две трети вилайетов Ван и Битлис, почти весь вилайет Эрзрум, большая часть вилайета Трапезунд, включая и порт. В итоге территория Армении составляла около 150 тысяч кв.км и получала выход к Черному морю. Непостижимый, невероятный случай — впервые в истории человечества выигравшая войну страна должна передать проигравшей огромный кусок территории!

Историк, специалист по армянской истории новейшего периода Ричард Ованнисян отмечает, что это решение уже не имело значения, поскольку войска Кемаля, захватив Карс, Александрополь, угрожали самому существованию Армении. Но неужели этого не понимал Вильсон?

Для завершения картины отметим, что через несколько дней в Армении будет провозглашена советская власть, событие, не могущее произойти в одночасье и неожиданно. Более того, не то чтобы 22 ноября, а существенно раньше все прекрасно понимали, что советизация Закавказья неизбежна. Доказательств этому более чем достаточно. Вот некоторые свидетельства. Два американских офицера, насмерть перепуганные реальным контактом с «революционно настроенными массами», подписывают уникальную по своему содержанию расписку:

«Мы, представители Американской помощи, даем гарантии Российской компартии в Армении в том, что все продовольственные грузы, предназначенные для Армении и находящиеся по пути в Армению, невзирая на то, будет ли у власти нынешнее империалистическое правительство или Советское Социалистическое, будут доставлены.

Александрополь, 4 мая 1920 г. Полковник Тельфорд — представитель главного директора NER, Экманн — районный командир»[6].

Во время обсуждения в Сенате вопроса о взятии США мандата на Армению в мае 1920 г. сенатор Томпсон подчеркнул:

«…согласно последним данным, полученным с Ближнего Востока, можно предположить, что большевики уже в Армении».

Весьма примечателен и следующий документ. Летом 1920 г. американцы начали сворачивать свою деятельность, в том числе и в Армении. Верховный комиссар Антанты и США в Армении полковник Гаскель уже находился в Батуми в ожидании отъезда в США. 27 июля 1920 г. премьер-министр Армении Амазасп Оганджанян пишет ему:

«Правительство с сожалением узнало, что посланная из Америки для Армении мука последующим распоряжением отправлена в Австрию. Причина изменения первоначального распоряжения официально не сообщена правительству, но газетные сведения объясняют его большевистским движением в Армении. Вам отлично известно происхождение движения и те решительные меры, принятые правительством для подавления движения и единодушной энергией народа в корне пресечь движение. Вашему Превосходительству известно, что армянский народ сплотился сегодня больше, чем когда-либо вокруг своего правительства и никакое большевистское движение не может иметь места в Армении»[7].

Похоже, американцы лучше знали обстановку в Армении, чем правительство. До установления советской власти оставалось четыре месяца.

Выводы

Севрский мирный договор так и не был ратифицирован турецкой стороной, он был заключен с Султаном, который фактически не обладал в стране властью. От его положений в дальнейшем страны Антанты с легкостью отказались на Лозаннской конференции 1923 года, подписав одноименный договор, а слова «Армения», «армяне», столь раздражающие турок, вообще исчезли из итоговых документов конференции. Имея в наличие такие факты, говорить о якобы действующей до сих пор юридической силе договора, некорректно. Такие разговоры, скорее всего можно отнести к спекуляциям на историческую тему, желанием потакать иллюзиям и мечтам обывателей, основная часть которых, несмотря на отсутствие объективных возможностей, желает реализовать положения договора столетней давности.

Не меньше вопросов вызывает интерпретация современными историками причин не реализации Севрского договора. Основная причина – это вмешательство Советской России в армяно-турецкие отношения. Несомненно, Россия действовала в своих интересах, ей в первую очередь нужно было обезопасить себя от повторной интервенции со стороны стран Антанты. Советы были заинтересованы в мирном разрешении спора между Арменией и Турцией, для этого были предприняты соответствующие меры.

Главные причины невозможности реализации положений Северского договора, следующие: отсутствие реальных гарантий со стороны западных стран и механизмов реализации, а из цитаты Ллойда Джорджа становится понятно почему; слишком кабальные условия для Турции, что спровоцировало ее на яростное сопротивление;

Однако дашнакское руководство не понимало всех тонкостей данного вопроса и руководствовалось сугубо иллюзорными представлениями о международной ситуации. Как написал О.Каджазнуни: «Севрский договор ослепил нам всем глаза». Они хотели слишком много, при этом не учитывали свои возможности и силы. Не нужно было надеяться на благосклонность империалистических держав, не нужно было срывать переговоры в Москве. В этой ситуации бессмысленно кого-то винить. Дискурс сохраняется только по той причине, что фантом Севрского договора нужен армянским националистам для оправдания своих просчетов.

Редакция «Socialist Armenia»

Источники:

[1] Журнал «Айреник», Бостон, 1954, № 1

[2] Журнал «Айреник», Бостон, 1954, № 2

[4] Журнал «Айреник», Бостон, 1954, № 1

[5] Ованнес Каджазнуни, «АРФ Дашнакцутюн больше нечего делать» ст.38

[6]. Северский договор: в чьих интересах? // «Ноев ковчег».

В статье использованы материалы статей: