Эффективным является такой объем чистого общественного блага

ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Микроэкономика

НАСТРОЙКИ.

СОДЕРЖАНИЕ.

СОДЕРЖАНИЕ

Григорий Сергеевич Вечканов, Галина Ростиславовна Вечканова

Предисловие к восьмому изданию

Современная российская экономика превращается в активную составляющую мировой социально-экономической системы. Данное обстоятельство обусловливает потребность в использовании опыта других стран по управлению народным хозяйством на различных иерархических уровнях. И это вполне объяснимо, ибо люди должны знать, как функционирует современная экономика во всех ее составных звеньях: отдельных домохозяйствах, мелких, средних и крупных предприятиях. Именно этому учит микроэкономическая наука, анализируя влияние экономической политики государства на повышение эффективности хозяйственной деятельности названных объектов общественной жизни.

Изучение микроэкономики позволит четко представлять, какие нужны управленческие решения в экономической и социальной жизни отдельных хозяйствующих субъектов.

Настоящее (8-е) издание учебного пособия претерпело определенные изменения. В 1-м издании (2000 г.) было 52 вопроса, во 2-м (2002 г.) – 60, данное содержит 66 вопросов. Каждый раз переработка и дополнение пособия вызывались развитием и обогащением микроэкономической науки, поскольку учебные пособия должны отражать ее динамизм. Именно это обстоятельство подвигло авторов пополнить данное издание основными идеями и научными достижениями лауреатов Нобелевской премии по экономике XXI в.

Все прежние издания были подвергнуты взыскательной научной и научно-методической экспертизе различными категориями читателей, получили положительные отзывы.

Несмотря на небольшой объем, пособие охватывает основное содержание микроэкономики и отвечает требованиям Государственного стандарта высшего профессионального образования Российской Федерации. Работу можно использовать при изучении курсов «Общая экономическая теория», «Экономическая теория», «Экономика».

Авторы намерены продолжить работу над учебным пособием, поэтому с благодарностью примут все конструктивные критические замечания и пожелания. Заранее благодарим за них.

Микроэкономика: предмет, объект, метод.

ПРЕДМЕТ МИКРОЭКОНОМИКИ. Микроэкономика – составная часть экономической теории, изучающая экономические взаимоотношения между людьми и определяющая общие закономерности их хозяйственной деятельности.

Микроэкономика – это наука о принятии решений, изучающая поведение отдельных экономических субъектов. Ее основными проблемами являются:

• цены и объемы выпуска и потребления конкретных благ;

• состояние отдельных рынков;

• распределение ресурсов между альтернативными целями.

Микроэкономика изучает относительные цены, т. е. соотношения цен отдельных благ, в то время как абсолютный уровень цен изучает макроэкономика.

Непосредственным предметом микроэкономики являются: экономические отношения, связанные с эффективным использованием ограниченных ресурсов; принятие решений отдельными субъектами экономики в условиях экономического выбора.

В микроэкономике особое значение имеет изучение следующих вопросов:

• экономическое поведение людей, которое закрепляется в адекватных институтах и общественных структурах. В качестве ключевых институтов выступают рынок, собственность и государство;

• принятие экономическими субъектами решений и реализация ими соответствующих экономических действий;

• проблема выбора одного из альтернативных вариантов; она ставит вопрос о редкости благ и их ограниченности.

Микроэкономика исходит из следующих предпосылок:

а) экономического атомизма, означающего, что микроэкономика сосредоточивает свое внимание на поведении экономических субъектов, которые принимают и реализуют свои решения в процессе экономической деятельности; б) экономического рационализма, сущность которого состоит в допущении оценки экономическими агентами своих выгод и затрат, сравнение которых в процессе принятия экономических решений дает возможность установить наиболее эффективные действия конкретного экономического агента, обеспечивающие извлечение максимального дохода.

Главная задача экономических субъектов микроэкономики заключается в том, чтобы осуществить экономический выбор, обусловленный ограниченностью ресурсов. В любом обществе ограниченность ресурсов вынуждает делать выбор с целью решения следующих вопросов:

• что производить и в каком объеме;

• каким образом производить избранные виды благ;

• кто получает то, что произведено;

• какой объем ресурсов использовать для текущего потребления и какой – для будущего.

Современная микроэкономика изучает, как решаются вышеназванные четыре основных вопроса.

Современная микроэкономика состоит из четырех частей. Первая часть посвящена анализу закономерностей образования потребительского спроса. В этой части микроэкономики развиваются теории предельной полезности. Во второй части микроэкономики анализируется предложение в первую очередь с точки зрения изучения поведения отдельной фирмы и формирования ее издержек в конкретных рыночных условиях. Третья часть посвящена анализу соотношения спроса и предложения в зависимости от различных форм рынков (рынков совершенной или несовершенной конкуренции). В четвертой части – теории распределения – анализируются рынки и проблемы ценообразования факторов производства.

Микроэкономика дает представление о движении индивидуальных цен и имеет дело со сложной системой связей, именуемой рыночным механизмом. Она рассматривает проблемы затрат, результатов, полезности, стоимости и цены в том виде, в каком они формируются в непосредственном процессе производства, в актах обмена на рынке.

Основы микроэкономики создавались австрийской школой, основными представителями которой были К. Менгер, Ф. Визер, Э. Бем-Баверк. Значительный вклад в развитие микроэкономики внесли английские экономисты А. Маршалл, А. Пигу, Дж. Хикс, американский экономист Дж. Б. Кларк, итальянский экономист В. Парето, швейцарский экономист Л. Вальрас и др.

Микроанализ претерпел определенную модификацию, в частности расширился объект микроэкономики.

ОБЪЕКТ МИКРОЭКОНОМИКИ – это экономическая деятельность людей и возникающие в ее ходе общие экономические проблемы, разрешаемые в соответствии с существующими институтами. Объектами микроэкономики являются: отдельные индивиды, домохозяйства, фирмы, собственники первичных производственных ресурсов, крупнейшие корпорации, связанные с другими фирмами внутри страны и за ее пределами, и даже целые отрасли экономики.

МЕТОД МИКРОЭКОНОМИКИ. В зависимости от подхода к объяснению поведения отдельных экономических субъектов микроэкономическая теория подразделяется на позитивную и нормативную.

Позитивная микроэкономика изучает факты и зависимости между этими фактами и отвечает на вопрос: что есть или может быть. Нормативная микроэкономика предлагает рецепты действий, определяет, какие условия экономики желательны или нежелательны, и отвечает на вопрос: что должно быть.

Разграничение микроэкономики на позитивную и нормативную является исходным пунктом в методологии микроэкономической теории.

Основные методы изучения реальной действительности позитивной микроэкономической теории следующие:

1. Предельный анализ, или маржинализм, суть которого состоит в том, что экономические явления анализируются не только в законченном (изучение общих, средних величин), но и в постоянно изменяющемся виде.

Общественные блага и теория общественного выбора

Экономическая природа общественных благ и особенности формирования спроса на них

Общественные блага и их признаки

Чтобы классифицировать общественные блага, нужно понять важность доступности экономического блага для потребителей и выгоды от него.

Доступность блага для потребителей позволяет рассмотреть два признака благ: исключаемость из потребления и неисключаемость.

Исключаемость блага говорит о том, что тот, кто хочет обладать благом и может заплатить за него, получает этот продукт, то есть это благо можно купить на рынке.

Неисключаемость свидетельствует о том, что все без исключения потребители бесплатно могут пользоваться этим благом.

Рассматривая блага с точки зрения выгоды для потребителей, нужно рассмотреть такие признаки как избирательность и неизбирательность.

Избирательность свидетельствует о невозможности потребления определённого блага одним человеком при потреблении его другим, то есть потребители конкурируют друг с другом за возможность потребления.

Неизбирательность свидетельствует о том, что благо неконкурентное и его потребление приносит выгоду всем потребителям без ограничений.

Принимая во внимание эти признаки, блага можно разделить на частные и общественные.

Чистое частное благо – благо с признаками исключаемости и избирательности. Доступность и выгода блага – только для покупателя. Такое благо можно купить на рынке поштучно.

Чистое общественное благо – благо, которое обладает признаками неисключаемости и неизбирательности. Доступность и выгода такого блага – для всех потребителей. Чистое общественное благо нельзя разделить.

Частные фирмы не могут заниматься производством чистых общественных благ, так как не получат от этого прибыли.

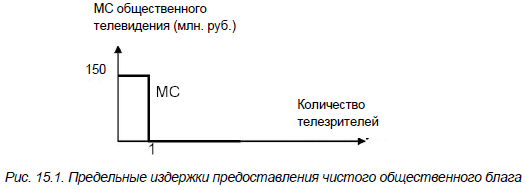

На рис. 15.1 видно, что предельные издержки предоставления чистого общественного блага равны нулю.

Производство чистых общественных благ влечёт за собой положительные экстерналии.

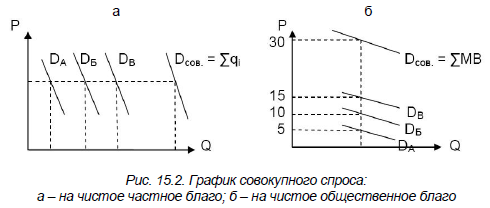

График спроса на чистое общественное благо – кривая совокупных предельных выгод от потребления данного блага (рис. 15.2).

На рис. 15.2, б можно увидеть объём потребляемого блага всеми потребителями, равный количеству чистого общественного блага, потреблённого каждым:

При этом оптимальный объем производства чистых общественных благ равен МС = ΣМВn, где МС – предельные издержки производства единицы чистого общественного блага; ΣMBn – сумма предельных выгод, полученных каждым потребителем.

Спрос для каждого потребителя чистого общественного блага – желание купить и возможность заплатить по разным ценам.

Общественные блага обычно производятся государством.

Общие блага (блага совместного потребления) – блага с признаками низкой исключаемости и высокой избирательности, доступ к которым тяжело ограничить, поскольку это требует больших издержек.

Это коммунальные блага, места общего пользования.

Коллективные блага – блага с признаками низкой избирательности и высокой исключаемости, доступ к которым легко ограничить с низкими издержками, например, введя плату за потребление.

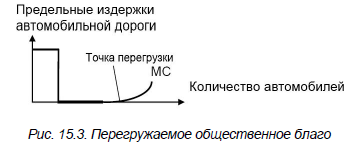

Перегружаемые блага – например, дороги или мосты. С ростом потребителей этих благ увеличиваются предельные издержки и снижаются предельные выгоды других пользователей (рис. 15.3). Плата за пользование ими «разгружает» чистые общественные блага. Доход распределяется на ремонт этих дорог и мостов.

Клубные блага – блага, которыми пользуются только на добровольной договорной основе и цена которых позволяет избежать перегруженности общественного блага. Индивидуальные платежи членов клуба позволяют пользоваться дорогими общественными благами с выгодой.

Общественные блага можно свести в табл. 15.1.

| Общественные блага | Соперничество (избирательность, конкурентность) | Неизбирательность (неконкурентность) |

|---|---|---|

| Неисключаемые | Общие блага (места общего пользования): блага, предоставляемые муниципалитетами (парки, пляжи) | Чистое общественное благо: обеспечение безопасности в стране, неперегружаемая дорога, эфирное TV |

| Исключаемые | Чистое частное благо: товары, услуги, недвижимость | Исключаемые общественные, или коллективные, блага: 1) перегружаемые (дороги, музеи); 2) клубные (различные клубы) |

Оптимальный объем чистых общественных благ

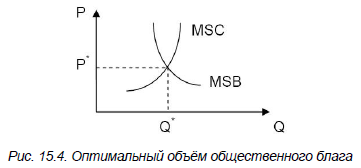

Функция спроса на общественное благо – зависимость получения индивидом предельной выгоды от объема потребления блага (рис. 15.4).

MSC на рис. 15.4 – предельные издержки производства и обеспечения потребителей данным общественным благом в количестве Qs.

Оптимальный объём чистых общественных благ определяется равенством предельных выгод и предельных издержек:

Предоставление общественных благ рынком и государством

Потребители чистых общественных благ в процессе пользования получают выгоды, но платят за них не все. Такая проблема называется проблемой «зайца» или «безбилетника» (от английского freerider problem).

«Безбилетники» обычно бывают в больших коллективах, где их труднее распознать. Примером может служить отказ оплатить проезд в общественном транспорте или коммунальные налоги.

Рынок не в состоянии решить эту проблему, терпит фиаско.

Существует несколько методов предоставления общественных благ посредством рынка.

1. Исключение «безбилетников»: ограничение доступа к потреблению блага

Исключаемые общественные блага – это блага, пользование которыми можно ограничить, введя плату за них, например, продавая билеты на зрелищные мероприятия.

Введение платы может быть использовано в отношении перегружаемых благ (например, платные автострады), что ведёт к росту эффективности предоставления таких благ.

Заключение частных контрактов может быть эффективным в отношении благ совместного потребления. Пример: внесение оплаты за поддержание дорожек в дачном товариществе.

2. Комплексная оплата

Первый метод – продажа исключаемого и неисключаемого блага в едином пакете. Пример: оплату телевещания можно взимать в качестве части цены телевизоров.

Второй метод – продажа побочных продуктов. Пример: взимание платы за рекламу.

Комплексная оплата не может обеспечить достижения эффективного объема общественного блага, но оно способно содействовать приближению к оптимуму.

3. Субсидирование (добровольные пожертвования)

Такое финансирование неэффективно, поскольку цены на общественное благо становятся ниже при более высокой предельной полезности, извлекаемой потребителями.

В случае, если внешние эффекты невозможно трансформировать во внутренние, или производство общественных благ требует высоких расходов, эти блага предоставляет государство.

Формы участия государства в обеспечении общественными благами:

Источник финансирования и производства общественных благ государством – налоги.

Введение прогрессивного налогообложения может устранить неэффективность производства общественных благ.

Функции государства в рыночной экономике. «Провалы» рынка

«Провалы» (фиаско) рынка – это проявления неэффективности рыночного механизма.

Существуют четыре «провала» рынка:

Асимметричная информация – это неодинаковые сведения, которыми располагают стороны, участвующие в рыночной сделке, в результате чего редкие ресурсы общества распределяются неэффективно.

Во всех случаях «провалов» рынка на помощь приходит государство. Для решения вопросов с абсолютной монополией оно проводит антимонопольную политику. Оно контролирует производство для устранения отрицательных экстерналий в случае, когда рынок не справляется с ними. Государство помогает участникам рынка преодолеть ассиметричную информацию.

«Провалы» государства (от английского government failure) – ситуации, при которых правительство не может создать оптимальное распределение общественных ресурсов.

Информационная проблема государственного управления экономикой обусловлена тремя группами причин.

Во-первых, причинами технического характера – сложностью сбора и переработки больших объёмов информации.

Во-вторых, причинами формально-логического характера – неполнотой информации и несовершенством формально-логических прогнозов.

В-третьих, влиянием человеческого фактора – умышленным искажением информации и введением в заблуждение государственных органов с целью использовать это в частных интересах.

Проблема поиска ренты. Усилия индивидов, предприятий, организаций, направленные на получение исключительных преимуществ с помощью государства, называются поиском ренты. Теория поиска ренты, разработанная Р. Толлисоном, Дж. Бьюкененом, Д. Коландером и другими учеными, утверждает, что издержки государственного вмешательства связаны с отвлечением ресурсов на непроизводительную деятельность частных агентов, направленную на то, чтобы получить ренту, порожденную государственным вмешательством.

Несовершенство политического процесса – это логроллинг, манипуляция голосами, лоббизм принимаемых решений.

Логроллинг – это практика «торговли голосами» среди членов законодательных органов.

Деятельность государства направлена на развитие инфраструктуры, дотации на школьное обучение, пенсии, пособия и т.д. Государственные расходы во всех развитых странах имеют тенденцию к росту.

Оптимальный объем производства общественных благ

Рынки идеально подходят для обращения на них частных благ. Покупка частного блага дает покупателю исключительное право на его использование и получение связанных с ним выгод. Те блага, которые люди потребляют в одинаковых количествах независимо от того, оплачивают они их или нет, не будут поставляться на рынок в эффективных объемах. Полезность таких благ достается большому числу граждан, которые не могут быть исключены из числа потребителей, даже если они отказываются платить. Например, если воздух очищают, чтобы принести пользу только одному человеку, то невозможно воспрепятствовать потреблять чистый воздух и другим людям. Обеспечение такими общественными благами (иначе, товарами и услугами общественного пользования) часто осуществляется правительством, а затраты финансируются за счет налогов, а не из доходов от продажи этих благ на рынке.

Следует различать чистые общественные и смешанные общественные блага. Чистое общественное благо – это такое благо, которое потребляется коллективно всеми людьми независимо от того, платят они за него или нет. Чистые общественные блага имеют две основные особенности:

1. Чистые общественные блага обладают неизбирательностью (неконкурентностью) в потреблении. Это означает, что при данном объеме блага его потребление одним человеком не снижает его доступности для других. Положение ни одного из потребителей не ухудшается, когда появляется еще один человек, потребляющий данный объем чистого общественного блага. Дополнительные потребители могут быть обеспечены этим благом без уменьшения выгод, получаемых уже существующими потребителями.

2. Чистые общественные блага обладают неисключительностью в потреблении. Это означает, что потребители, не желающие платить за такие блага, не могут быть лишены возможности их потребления. Такие блага не могут быть оценены, и лица, решившие не уплачивать цену, не могут быть удержаны от их потребления.

Производство чистых общественных благ связано с появлением широкого круга положительных внешних эффектов. Когда чистое общественное благо производится для одного человека, для всех остальных также возникают внешние выгоды. Чистые общественные блага потребляются коллективно всеми экономическими субъектами и потому не могут иметь денежной оценки. Обычно предполагается, что чистые общественные блага предоставляются или производятся государством. Примерами чистых общественных благ являются национальная оборона, уличное освещение, защита окружающей среды. Оптимальный выпуск чистого общественного блага соответствует объему, при котором предельная общественная полезность равняется предельным общественным издержкам. Общая кривая спроса на общественное благо будет отражать сумму индивидуальных предельных полезностей этого блага для всех потребителей при каждой возможной цене. Для ее получения кривые индивидуального спроса суммируются по вертикали (рис. 9.3.). Так, координата кривой D при объеме выпуска 2 единицы получается сложением соответствующих координат по оси У кривой D1 и D2: 4 ед. + 11 ед. = 15 ед. Аналогично получаем координату по оси У для объема выпуска 4 единицы: 2 ед. + 10 ед. = 12 ед.

Рис. 9.3. Совокупный спрос на общественное благо

Следует учитывать, что отдельный потребитель не может корректировать объем спроса на общественное благо, приспосабливая его к своему экономическому положению. Все потребители должны использовать объем выпуска чистого общественного блага целиком.

Альтернативным вариантом производства чистого общественного блага является добровольное соглашение некоторого сообщества людей о его поставке и оплате. Однако определение оптимального объема общественного блага в этом случае должно основываться на точной информации об общественных предпочтениях такого блага. Вместе с тем, поскольку потребители получают выгоды от чистого общественного блага независимо от того, какой вносят вклад в финансирование его издержек, некоторые из них могут скрывать свою истинную оценку блага с целью уклонения от оплаты. Данная проблема получила название проблемы «безбилетника».

К смешанным благам относятся исключаемые общественные блага и перегружаемые общественные блага. Исключаемые общественные блага (общественные блага с ограниченным доступом)– это такие, выгоды от потребления которых не могут быть ограничены одним индивидом, но они и не в равной степени доступны любому. Примером таких благ являются услуги общественного образования и здравоохранения. Так, школьное обучение приносит пользу и индивиду, который непосредственно посещает школу, и обществу в целом. В этой ситуации частное потребление создает положительный эффект для всех остальных. Поэтому практически во всех странах школьное обучение является бесплатным.

Перегружаемые общественные блага– это такие, потребление которых неизбирательно только до некоторого уровня потребления. Перегружаемых общественных благ может не хватать на всех потребителей. Существует предел количества потребителей, которые могут быть обслужены при нулевых предельных издержках. Иначе говоря, появление дополнительных потребителей уменьшает полезность, получаемую уже имеющимися потребителями. После достижения «точки перегрузки» для достижения эффективности следует взимать цену, равную предельным издержкам. Например, общественный парк может заполниться таким количеством людей, что вход каждого дополнительного индивида будет снижать полезность, получаемую остальными.

Смешанные блага являются более распространенными, чем чистые общественные блага.

Основные понятия

| Экстерналии Перелив ресурсов Издержки перелива Выгоды перелива Отрицательные внешние эффекты Положительные внешние эффекты Интернационализация внешних эффектов Теорема Коуза Корректирующий налог Корректирующая субсидия | Нормы выбросов Чистые общественные блага Неизбирательность в потреблении Неисключительность в потреблении Смешанные общественные блага Исключаемые общественные блага Перегружаемые общественные блага Совокупный спрос на общественное благо Проблема «безбилетника» |

Контрольные и дискуссионные вопросы

1. Что приводит к появлению внешних эффектов в рыночной экономике?

2. Как устраняются издержки перелива?

3. Как устраняются выгоды перелива?

4. Что утверждает теорема Коуза? Какая роль отводится государству в теореме Коуза?

5. Чем различаются чистые общественные блага и смешанные блага?

6. Чем различаются кривые спроса на чистое частное благо и на чистое общественное благо?

7. Как определяется оптимальный объем выпуска чистого общественного блага?

1. Выберите правильный ответ.

1.1.Отрицательные внешние эффекты ведут к неэффективности, так как:

а) способствуют сокращению потребления блага, порождающего отрицательный внешний эффект;

б) приводят к тому, что общественные предельные издержки больше частных предельных издержек;

в) способствуют тому, что производители устанавливают слишком большой выпуск;

г) перераспределяют доходы от тех фирм, которые загрязняют среду, к тем, которые не загрязняют.

1.2. Внешние эффекты возникают из-за того, что:

а) они связаны с выгодами или издержками, не созданными никем;

б) они связаны с монополией;

в) они включают постоянные издержки, не входящие в предельные издержки;

г) рыночный спрос и предложение не отражают внешних выгод и издержек.

1.3. Общественные блага отличаются от частных тем, что они:

б) находятся в индивидуальном пользовании;

в) делимы и находятся в индивидуальном пользовании;

г) неделимы и не находятся в индивидуальном пользовании;

д) делимы и не находятся в общественном пользовании.

а) потребляет больше общественного блага, чем другие;

б) старается убедить остальных не потреблять данное общественное благо;

в) преуменьшает ценность потребляемого общественного блага, для того чтобы получать его с меньшими издержками при соответствующем налогообложении;

г) не платит налогов, используя лазейки в законах.

а) созданные обществом в течение определенного периода времени;

б) которые могут потреблять одни потребители, даже если эти товары одновременно потребляют другие люди;

в) созданные в течение всей истории существования общества;

г) необходимые для экономического процветания общества.

1.6. В каком случае требуется участие государства при решении проблемы внешних эффектов:

а) источник и получатель загрязнения соединены в одном юридическом лице;

б) определение величины загрязнения, которая не может быть превышена;

в) переговоры между источником и получателем загрязнений.

2. Определите, верны или неверны следующие утверждения. Обоснуйте свою точку зрения.

2.1. Государство влияет на издержки перелива только при помощи системы налогообложения.

2.2. Положительные внешние эффекты приводят к тому, что товар выпускается в чрезмерном количестве.

2.3. Спрос на общественное благо можно измерить таким же непосредственным образом, как и на частное благо.

2.4.Оптимальное распределение общественных благ определяется правилом MSВ = МС.

3. На рис. 9.4. представлен график рынка стали. Определите:

3.1. Чему равны внешние издержки производства единицы стали?

3.2. Каковы общественно-оптимальный объем производства и общественно-оптимальная цена единицы стали.

Рис. 9.4. Рынок стали

4. Предположим, что общество состоит из двух субъектов. В таблице 9.1. отражены предложение общественного блага и спрос на общественное благо со стороны субъекта 1 и субъекта 2.

4.1. Постройте график рынка общественного блага и определите:

4.2. Сколько общество готово платить за третью единицу общественного блага?

4.3. Каковы оптимальная цена и объем общественного блага?

4.4. Как будет выглядеть график общего спроса на данное благо, если рассматривать его как частное благо.

Спрос и предложение общественного блага

| Цена, ден.ед. | Объем спроса со стороны субъекта 1 (QD1), шт. | Объем спроса со стороны субъекта (QD2), шт. | Объем предложения общественного блага (QS), шт. |

Решение контрольных заданий

Отрицательные внешние эффекты сопровождаются издержками перелива, вследствие чего предельные индивидуальные издержки меньше предельных общественных издержек, а фактический объем выпуска больше эффективного.

В соответствии с определением внешние эффекты – это изменения в благосостоянии субъектов, не обусловленные их действиями на рынке и не отражаемые в ценах.

«Безбилетниками» называют лиц, которые скрывают свою истинную оценку блага с целью уклонения от оплаты.

См. определение общественных товаров.

Государство, устанавливая определенный допустимый объем загрязнения, тем самым устанавливает права собственности на использование ресурсов.

При наличии положительного внешнего эффекта имеет место недопроизводство товаров и услуг с положительными внешними эффектами.

Кривая спроса на общественное благо строится путем суммирования индивидуальных кривых спроса не по горизонтали, а по вертикали.

Эффективный объем выпуска чистого общественного блага имеет место в точке, где сумма предельных полезностей для индивидуальных потребителей (∑МВ=МSВ) равна предельным издержкам производства этого блага (МС).

3.1. Предельные частные издержки производства стали включают только стоимость тех ресурсов, которые фирма покупает и не включают в себя внешние издержки, например, в виде загрязнения природной среды.

Рис. 9.5. Рынок общественного блага

В случае чистого общественного блага все потребители должны потреблять один и тот же объем благ. Поэтому кривая спроса на чистое общественное благо ДД представляет сумму предельных полезностей при каждом объеме.

Например, за первую единицу блага (QD1 = 1) субъект 1 готов заплатить 5 ден. единиц., а субъект 2 (QD2 = 1) готов заплатить 6 ден. единиц. Таким образом, за первую единицу блага общество готово заплатить (5+6) =11 ден. единиц.

За вторую единицу общественного блага субъект 1 (QD1 = 2) готов заплатить 4 ден. ед., а субъект 2 (QD2 = 2) готов заплатить 5 ден.ед. Таким образом, за QDD = 2 общество будет готово заплатить в сумме 9 ден.ед.

4.2. За третью единицу общественного блага общество готово заплатить 7 ден. ед., в том числе субъект 1 – 3 ден.ед. и субъект 2 готов заплатить 4 ден. ед.

4.3. Оптимальные объем потребления чистого общественного блага и его цена определяются по точке пересечения Е графиков ДД и S: Qе = 4 шт.; Ре = 5 ден.ед.

Рис. 9.6. Кривая общего спроса на частное благо

Для чистого частного блага объем спроса при каждой цене представляет сумму объемов спроса индивидуальных потребителей при этой цене.

При цене 6 ден. ед. объем спроса со стороны субъекта 1 составляет QD1 = 0 шт, со стороны субъекта 2, соответственно, составляет QD2 = 1. Общий объем спроса со стороны обоих субъектов будет равен QD3 = QD1 + QD2 = 0 + 1=1.

Аналогичным образом находятся координаты других точек для кривой D3:

— при цене 5 ден.ед. QDD = 1 + 2= 3;

— при цене 4 ден.ед. QDD = 2 + 3= 5;

— при цене 3 ден.ед. QDD = 3 + 4= 7;

— при цене 2 ден.ед. QDD = 4 + 5= 9;

— при цене 1 ден.ед. QDD = 5 + 6= 11.

Библиографический список

1. Емцов, Р.Г. Микроэкономика [Текст]: учеб. / Р.Г. Емцов, М.Ю. Лукин. – М.: МГУ, 1999. – 320с.

2. Гальперин, В.М. Микроэкономика [Текст]: В 2-х т. Т.1./под общ. ред. В.М. Гальперина. – СПб: Экономическая школа, 1998. – 349с.

3. Демкина, С.А. Микроэкономика. [Текст]: учеб. пособ., ч. 2 / С.А. Демкина. – Липецк: ЛЭГИ, 2001.– 107с.

4. Курс общей экономической теории [Текст]: учеб. пособ. /под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. – СПб.: СПбУЭФ, 1996.– 456с.

6. Макконнелл, К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика [Текст] / К. Р. Макконелл, С.Л. Брю. В 2-х т.– М.: Республика, 1992.– т.1 – 399с.; т.2 – 400с.

7. Макроэкономика [Текст]: учеб. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2004. –654 с.

8. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики [Текст]: учеб. для вузов / Р.М. Нуреев. – М.: НОРМА, 2002. – 572с.

9. Словарь современной экономической теории Макмиллана [Текст] – М.:ИНФРА-М, 1997. – 608с.

10. Хайман, Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение [Текст] / Д.Н. Хайман. В 2-х т. – М.: Финансы и статистика, 1992. –т.1 – 384с.; т.2 – 384с.

11. Фишер, С. Экономика [Текст] / С.Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. – М.: Дело ЛТД, 1993. – 864с.

12. Экономическая теория [Текст]: учеб. для вузов / под ред. Н.В. Сумцовой, Л.Г. Орловой. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000. – 655с.

13. Микро-, макроэкономика [Текст]: практикум / под общ. ред. Ю.А. Огибина. – СПб.: Литера плюс, Санкт-Петербург оркестр, 1994. – 250с.

14.[Текст]: Микроэкономика и макроэкономика [Текст]: сборник задач по экономической теории. – Киров: Коллектив авторов, 1994. – 182с.

15. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов [Текст] / Шедевры мировой экономической мысли. Т. 1. – Петрозаводск: Петраком, 1993. – 210с.

Оглавление

Глава 1. Предмет и метод экономической теории. 4

1.1. Возникновение и развитие экономической теории. 4

1.2. Предмет экономической теории, ее функции и методы.. 7

Глава 2. Общие проблемы экономического развития. 14

2.1. Экономические субъекты. Понятие и виды экономических систем. 14

2.2. Экономические блага. Факторы производства. 17

2.3. Экономические ограничения и эффективность использования ресурсов. Кривая производственных возможностей. 20

2.4. Место собственности в экономической системе. 23

Глава 3. Рыночная организация хозяйства как экономическая система. 32

3.1. Обмен и его формы. Возникновение рыночного хозяйства. 32

3.2. Рыночная экономика: сущность, кругооборот благ и доходов. 34

3.3. Преимущества и недостатки рынка. Экономические функции

Глава 4. Спрос и предложение на индивидуальных рынках. 44

4.1. Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. 44

4.2. Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. 46

4.3. Рыночное равновесие. Понятие перепроизводства и дефицита товаров. 48

4.4. Изменение точки равновесия. Метод сравнительной статики

Воздействие государства на рыночное равновесие. 50

4.5. Эластичность спроса и предложения. 52

Глава 5. Основы теории потребительского поведения. 60

5.1. Полезность и ее измерение. 60

5.2. Предпочтения и бюджетные ограничения потребителя

Равновесие потребителя. 62

Глава 6. Предприятие, производство, издержки. 69

6.1. Предприятие как основное звено рыночного хозяйства. 69

6.2. Производственная функция фирмы. Масштаб производства. 73

6.3. Издержки производства, их сущность и виды.. 76

6.4. Оптимальная комбинация ресурсов. Понятие прибыли. 78

Глава 7. Типы рыночных структур: совершенная и несовершенная

7.1. Рыночная структура. Основные черты совершенной конкуренции. 88

7. 2. Чистая монополия: определение цены и объемов производства. 90

7.3. Олигополия и монополистическая конкуренция. 93

7.4. Структура рынка и эффективность распределения ресурсов. Антимонопольное регулирование. 97

Глава 8. Рынки факторов производства. 105

8.1. Особенности спроса на факторы производства. 105

8.2. Рынок труда и его равновесие. 107

8.3. Рынок капитала. Дисконтирование. 111

8.4. Рынок земли и рентные отношения. Цена земли. 114

Глава 9. Внешние эффекты и общественные блага в рыночной

экономике: роль государства. 121

9.1 Внешние эффекты, их виды и последствия. Теорема Коуза. 121

9.2. Оптимальный объем производства общественных благ. 124

Библиографический список. 133

КОЗЛОВА Елена Ивановна

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Учебное пособие

Редактор Е.А. Федюшина

Подписано в печать 3.03.2008. Формат 60х84 1/16.

Ризография. Печ. л. 8,6 Тираж 300 экз. Заказ № 163

Гарнитура «Таймс». Бумага офсетная.

Липецкий государственный технический университет

398600 Липецк, ул. Московская, 30.

Типография ЛГТУ 398600 Липецк, ул. Московская, 30.