фотография сергея васильева рождение человека

Новое в блогах

Фотожурналист Сергей Васильев

— Сергей Григорьевич, вы помните, с чего началась ваша карьера фотохудожника?

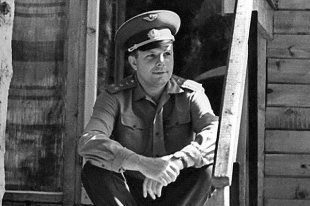

Сначала вместе с друзьями фотографировал знакомых девчонок, снимки, естественно, все раздаривал, и мне вскоре это надоело. Не чувствовал в этом творчества. Тогда я купил свой первый фотоаппарат «ФЭД-2» и начал искать что-то новое. К тому времени жизнь моя резко изменилась. Райком партии решил направить меня на службу в органы милиции. Сначала я наотрез отказался, но когда мне предложили поехать в школу милиции в Елабуге, подумал и дал согласие. Пареньку из деревни, а я приехал в Челябинск на армейскую службу из чувашского местечка Малые Кибечи, хотелось получить юридическое образование. Школа милиции давала такую возможность.

— А когда вы сделали свой первый снимок, такой, как в «Советском фото»?

— Насколько важен в вашей работе элемент случайности?

— От счастливого случая в творчестве многое зависит. Иногда у тебя в голове уже сложилось сюжет будущей фотографии, однако такая неожиданность все меняет. Как правило, получается хороший снимок. Таких моментов у меня было немало.

— Как вы пришли в «Вечерку»? И почему храните ей верность на протяжении стольких лет?

— Когда в Челябинске начали создавать вечернюю газету, встал вопрос, кого выбрать в качестве фотокорреспондента. Меня вызвали в сектор печати обкома партии и предложили эту должность. В то время я уже активно сотрудничал с газетой «Челябинский рабочий», которая, пожалуй, и сформировала меня как фотокорреспондента. При этом мой гонорар в газете был больше, чем зарплата оперуполномоченного уголовного розыска. Особых перспектив для себя в милиции я не видел. Человек я достаточно мягкий, а там нужна была жесткость. Поэтому подумал и согласился. Так что я в «Вечерке» с первого дня ее существования. Конечно, были предложения из других изданий, в том числе и из «Челябинского рабочего». Меня звали в Москву, в газету «Известия». Мою кандидатуру даже утвердили на редколлегии этого издания. Но я не хотел никуда уезжать из Челябинска.

— Сергей Григорьевич, вот мы и добрались до самого главного. Поговорим о женщинах. С чего началось это направление в вашем творчестве?

— А на ваших снимках разве нет эротики?

— Как прошла ваша первая «ню-съемка»?

— Проблемы с цензурой у вас были?

— К счастью, почти нет. На ежегодных отчетных выставках челябинского фотоклуба обязательно нужно было представить два-три таких снимка. И никогда ничего не запрещали. Как ни странно, цензура порой появлялась в других более продвинутых, как считалось, городах. Однажды на выставке в Таллине оргкомитету запретили показывать фото «В бане», которое к тому времени уже получило «Золотой глаз» в Амстердаме. Несмотря на этот запрет, фотография все равно была удостоена там серебряной медали. Аналогичная история произошла на выставке в Свердловске. Там запретили показывать снимки из серии «Рождения», которая также была отмечена премией «Золотой глаз». В Свердловске они получили золото.

— А проблемы с самими девушками или их вторыми половинами возникали?

— У вас есть любимая модель?

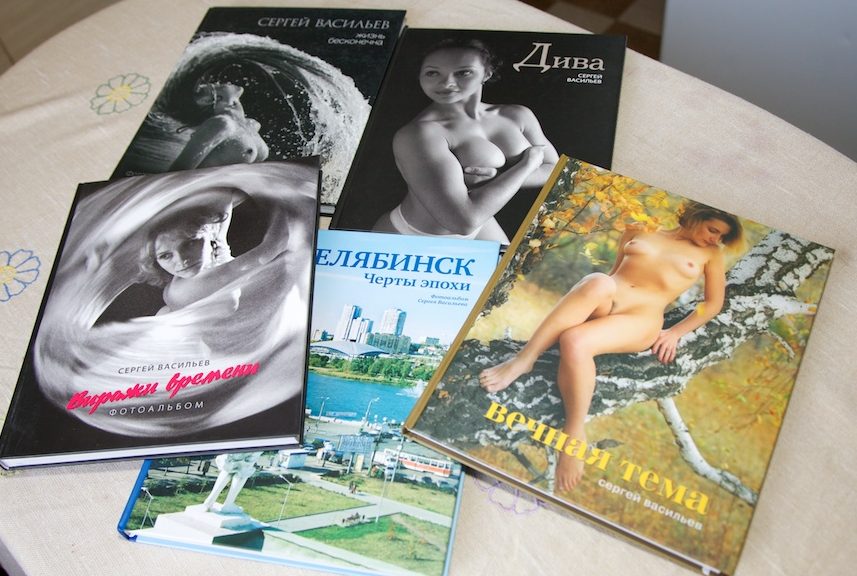

— Скорее не модель, а модели. Конечно, каждая девушка по-своему красива. И у каждой есть своя индивидуальность. С любой обнаженной натурой можно сделать хорошие работы, невзирая на ее возраст и внешние данные. Это доказывает успех моего альбома «Дива», в котором напечатаны фото пышных женщин. Но иногда среди моделей встречаются такие индивидуальности, которые полностью захватывают тебя в творческом плане. С ними очень легко работать. Появляется внутренняя связь. Понимание. С ними у меня завязывается длительное сотрудничество.

— Сергей Григорьевич, сколько фотоальбомов вы уже выпустили? И чем собираетесь порадовать челябинцев в ближайшее время?

«Уральские фотографы»: Сергей Васильев

Уральский фотограф Сергей Васильев был широко известен в мире еще во времена Советского Союза. У него потрясающе добрые и честные фотографии, и поэтому я особенно горжусь своим личным знакомством с Сергеем.

фотографа Сергея Васильева есть 5 призов «Золотой глаз» Всемирного конкурса журналистской фотографии УОРЛД Пресс-фото, престижного настолько, что его можно считать фотографическим Оскаром. В Амстердам, город, где эти призы вручают, фотограф попал в первый раз только в 2013 г., но очень удачно, как раз на выставку работ лауреатов УОРЛД Пресс-фото из России, где были представлены и васильевские снимки разных лет, в том числе и на афише, и в каталоге выставки.

«Я родился в чувашской деревне, в 80 км от Казани, в крестьянской семье, мой отец был конюхом в колхозе. Когда началась Великая Отечественная, отец сел на свою единственную лошадь и поехал на войну. Его провожала вся деревня. Он погиб осенью 1941, хотя моя мама до конца войны верила, что он вернется. Нас было четверо у мамы: старший брат, старшая сестра, и младшая сестра, которую мама оставляла на нас, когда уходила на работу. У маленькой была краснуха, она простыла и осенью умерла. Рядом с нашим домом росла красивая яблоня, и однажды прямо на нее упал самолет. Мы все время ждали, когда же закончится война».

льше жизнь Сергея Васильева шла также как и у многих в Советском Союзе: школа, 3 года службы в армии, где Сергей вступил в коммунистическую партию. После армии – в Челябинск, на трубопрокатный завод, по комсомольской путевке откуда – в милицию, заочно — юридический институт.

В 1968 г. Сергея переводят во вновь организованную газету «Челябинский рабочий», и очень вовремя: с его мягким чувашским характером ему было тяжело работать в милиции. Сергея интересовала фотография еще во время учебы институте, но в челябинский фотоклуб, председателем которого он является и сейчас, его привели красивые фотографии из чешского журнала, привезенного из Праги.

«Моя первая выставка избранных работ состоялась в 1974 г. в Челябинске, но я не очень люблю выставки в России. Мне жалко времени, которое я трачу на их организацию здесь. Другое дело – за границей, там все делают за меня. Я отправлял свои фотографии и в центральную прессу. Мне даже предлагали стать фотокорреспондентом в газете «Известия», в г. Москве. Это же было особое российское счастье: из глубокой провинции переехать в г. Москву. Но я отказался, мне и в Челябинске хорошо».

Судьба Сергея Васильева, как фотографа, удивительно успешна: ему посчастливилось сфотографировать многих великих людей своего времени: от Брежнего до Ельцина, выставки его фоторабот проводились и проводятся до сих пор в Италии, в Германии, Англии, Болгарии, Испании, Бельгии, Финляндии и т.д. Его камера, его руки, его глаза, его сердце, это те инструменты, что сделали из него фотохудожника мирового уровня. «У всех есть глаза, но мало кто видит», — говорит Сергей Васильев.

Фотоискусство Сергея Васильева описать не так-то просто. Несомненно, как и другие знаменитые фотографы он самоуверенно препарирует реальность с различных ракурсов, не оставаясь безучастным наблюдателем. Как человек, родившийся и выросший в СССР, с биографией, похожей на биографии советских людей, он был советским человеком и советским фотографом, фиксирующим советскую действительность, но его творчество находит признание не только в Советском Союзе, но и почти во всех странах Европы.

Несомненно, эстетика социалистического реализма определяет границы допустимого фотокорреспонденту ежедневной газеты Челябинска, крупного центра тяжелой промышленности, но его камера и его мастерство легко перешагивают эти границы. Он не товарищ и не член партии в своих работах, он сочувствующий современник.

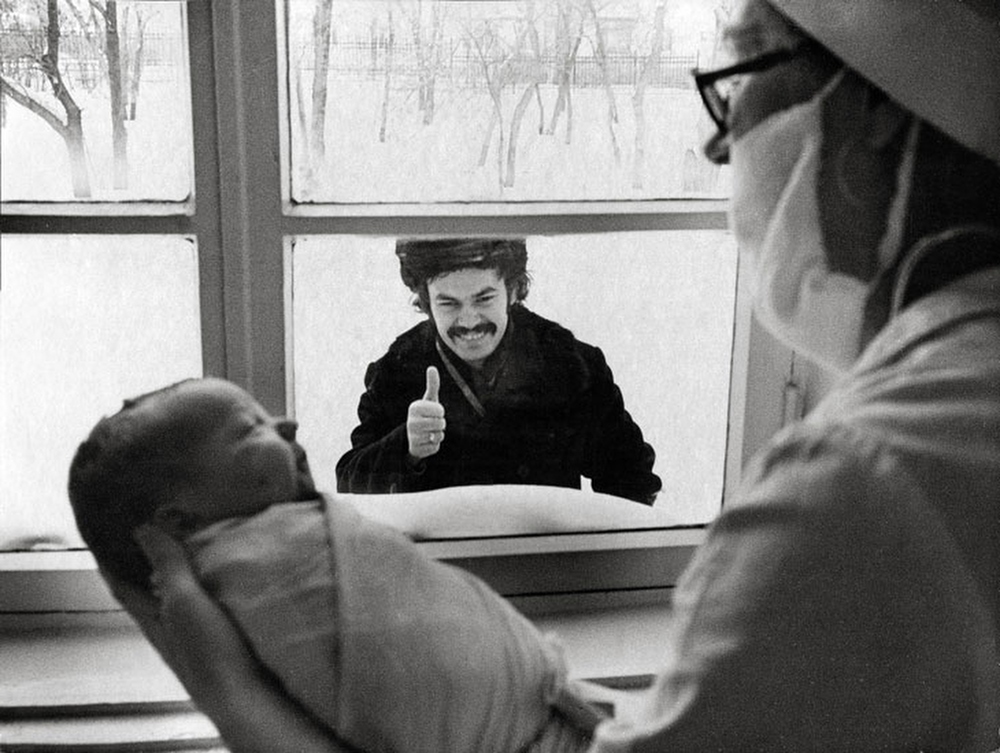

«Я фотографирую сердцем», и в этих словах заключается самая сокровенная тайна его творчества. Свой первый «Золотой глаз» в 1978 г. Сергей Васильев получил за серию черно-белых снимков «Человек родился», сделанную в челябинском роддоме.

Сергей Васильев симпатизирует всем героям своих фотографий, независимо от того, в какой ситуации, повседневной или чрезвычайной, находится тот или иной человек. Тема «Люди в «зоне», т.е. люди в местах лишения свободы, стала главной темой его творчества во времена перестройки. Впервые в современной истории России языком фотографий было рассказано о жизни заключенных в тюрьмах и колониях на Урале. Черно-белые фотографии Васильева показывают, насколько мало изменились унизительные условия содержания заключенных в России со времен Федора Достоевского и его «Записок из Мертвого дома».

«На зоне мне встречались хорошие, талантливые, интересные люди. Они попали туда не по своему собственному желанию. Так распорядилась жизнь. Я не пропагандирую темные, негативные вещи, как некоторые фотографы. Жизнь иногда жестокая и несправедливая вещь. Но это тоже часть нашей жизни».

Сергей Васильев, как художник, как личность постоянно в поиске новой реальности. Для человека с фотоаппаратом это парадоксальная ситуация. Что может быть проще, чем нажать на затвор фотоаппарата и зафиксировать происходящее?. Но то, что дается так легко, возможно, вовсе не реальность, а исключительное отражение образа?

Сергей Васильев конструирует собственную картину мира. Он заменяет, по-видимому, первоначальную реальность иллюзией реальности, перемешивает как человек с глазами-калейдоскопами осколки образа, и, если нам повезет, возникает реальность Васильева в форме фотографии.

Слово «калейдоскоп» в переводе с древнегреческого языка, означает: «наблюдать красивые картинки». Благодаря искусству творческих людей мы видим красоту, которую творит сердце Сергея Васильева и других людей, родных ему по духу.

Магическая игра, как у Beatles и их девушки Люси с «глазами-калейдоскопами» на музыкальном бриллиантовом небосводе. На бриллиантовом небосводе Васильева сияют пока что пять «золотых глаз», высшее признание в мире фотографирующих волшебников, создающих новую реальность.

Фоторепортер Васильев

Сергей Григорьевич, откуда у вас в молодости появилась тяга к охране общественного порядка?

Как вы из сотрудника милиции превратились в фоторепортера?

Не думали поехать в Москву?

Сергей Васильев: Когда я был еще холостой, меня приметила газета «Советская Россия». Там к кадровому вопросу подошли серьезно, мне сказали, что нашли для меня не только работу, но и невесту. Звали в штат «Известий». Никуда не поехал, остался в Челябинске.

Насколько мне известно, вам все-таки довелось поработать в столице.

Сергей Васильев: Да, правительство Москвы издавало праздничный альбом по случаю 850-летия города, в котором должны были быть и мои снимки. На юбилее встречаю известного фотографа из АПН Владимира Вяткина. Когда он узнал, что я прибыл в столицу по приглашению московского правительства, то был крайне удивлен: «Надо же, мы тут без работы сидим, а тебя выписывают из Челябинска!» Звал меня к себе работать личным фотографом и Виктор Черномырдин. Сначала в Москву, а позже, когда он стал послом на Украине, мне его люди звонили из Киева. Но я так и не решился уехать.

Может, поделитесь секретом, как стать известным фотографом?

Говорят, вас тогда не пустили на церемонию награждения в Голландию.

А писать не пробовали?

Фотоаппарат на отдых берете?

Сергей Васильев: Беру! Вдруг пропущу классный кадр.

Вы с удовольствием путешествуете?

Сергей Васильев: За интересными кадрами готов ехать и лететь хоть на край света. Только ненадолго. Максимум на недельку. Потом устаю, начинаю скучать по дому. Очень люблю Европу, почти всю ее проехал, были выставки во многих странах. В Америке ни разу не был. Но как-то и не тянет.

Никогда не мечтали стать богатым, иметь престижный автомобиль?

В Челябинске была идея поставить вам памятник.

Советская романтическая фотография

Воспоминание о фотографии здорово выветрилось за двадцать лет глянца и чернухи: открывшаяся в ЦДХ выставка «Фото » дает нам возможность передохнуть и вглядеться в человеческое лицо. Именно интересом к человеку характеризуется лучшая в ХХ веке эпоха — позади тоталитарность конструктивизма, фальшь большого стиля, суровая правда войны, впереди вся жизнь и светлое будущее. Именно шестидесятники сумели превратить репортажную съемку в произведение фотоискусства. На выставке, занявшей весь второй этаж ЦДХ, представлены сто авторов и пятьсот фотографий, характеризующих романтичное и наивное время, его целеустремленных и инфантильных героев.

Человек своего поколения, Тарасевич боялся всего. Молодые ничего не боялись. Тарасевич вспоминал, с какой радостью он перестал возить с собой обязательные галстуки и рубашки для передовиков производства. Вместе с журналистом Борисом Алексеевым он ездил по стране с группой американских миллионеров, читателей журнала «Soviet Life». На прощание миллионеры подарили Алексееву два литра виски, а Тарасевичу — роскошный объектив Nikkor, от которого он отказался, сославшись на то, что у него уже есть государственный Гелиос. Узнав об этом, взвыл Абрамочкин — вместо Тарасевича собирался ехать он, но президент СССР Подгорный увез его с собой в Прагу. Зато еще один фотоклассик АПН, Лев Устинов, разъезжал по Москве на подаренном американцами из журнала «Лайф» «Бьюике» с американскими же номерами. Разъезжал ровно месяц, пока не выехал за город и не был схвачен КГБ. Машину отобрали, Устинову вынесли выговор — но АПН было сравнительно либеральной организацией. Другие подарки не доходили до адресата вовсе — тот же Абрамочкин выиграл конкурс Nikon с репортажем об (он умудрился прикрепить камеру над боксерским рингом, а сам нажимал на редкое тогда дистанционное управление, сидя в первом ряду), но призовой аппарат так и не получил — в Госкомспорте сказали: «японцы обманули», на деле чиновник щелкал «Никоном» свое семейство в дачном поселке Баковка.

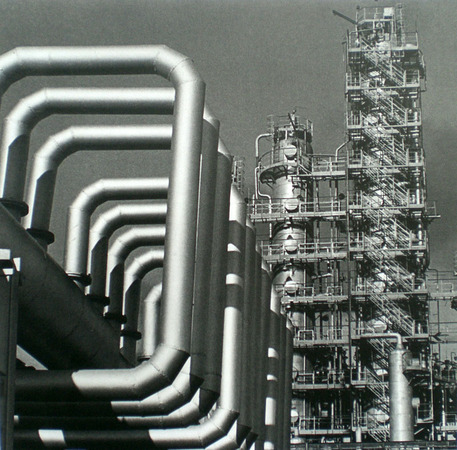

В жуткую аварию попал и корреспондент журнала «Советский Союз» Александр Птицын, но выжил и, перенеся сложнейшую нейрохирургическую операцию, вернулся в профессию. Птицын обладал редчайшим даром останавливать время нажатием кнопки, добиваясь при этом максимальной смысловой и художественной выразительности — однако его визитной карточкой стал единственный монтаж, «Нефть Сибири» (1962), где в нефти в ладонях нефтяника отражается нефтяная вышка — снимок демонстрировался по всему миру и вызвал волну подражаний. В году Александра Птицына убили на улице.

Танцовщик Большого театра Леонид Жданов был партнером Улановой и Плисецкой, и прекрасно понимал, как снимать балет изнутри. Темой Олега Макарова была симфоническая музыка — одного из немногих, его пускали снимать конкурс Чайковского, он построил специальный ящик для аппарата, чтобы не было слышно так раздражавших музыкантов щелчков затвора. Однажды его заменил репортер Борис Калашкин, бесцеремонно вылезший в первый ряд Большого Зала Консерватории со вспышкой — дирижер сбился, концерт прекратился, и Калашкина вывели под белы ручки. Макаров, тонко чувствовавший музыку и умевший не мешать гениям, снимал исподтишка и сделал знаменитые серии портретов Рихтера, Мравинского и Караяна. Восемь лет назад он принял священный сан, и продолжает снимать уже как иеродиакон Иоанн.

Выставка посвящена памяти Николая Драчинского — ответственный секретарь «Известий» при Аджубее, он сам писал и снимал, а после разгона «Известий» ушел в АПН, где возглавил редакцию зарубежных выставок. Человек тяжелый, резкий, неуживчивый, в году он подготовил колоссальную выставку «СССР: страна и люди», наклеил на планшеты 1000 фотографий 500 авторов и отправил на два года по Америке, по линии общества дружбы СССР-США. Язык фотографии — международный, считывается сразу, и вышел коллективный портрет Советского Союза, отличная пропаганда советского образа жизни. Формат был стандартный, 50 на 60, но главное — были социально глубокие, характеризующие человека снимки. Сам Драчинский занимался соляризацией, и фотография у него получалась довольно безжизненной («Вечерний Арбат», 1976).

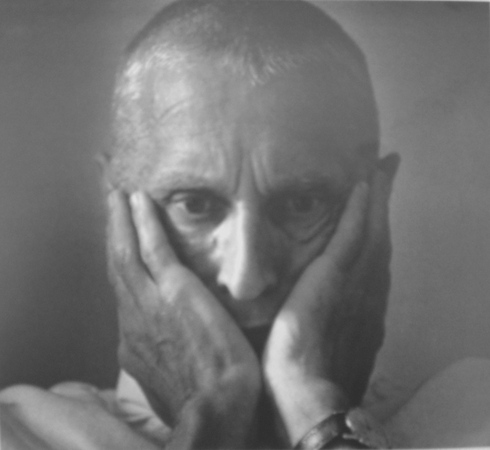

Макс Альперт, классик еще («СССР на стройке») и основатель, наряду с Абрамом Штеренбергом, фотошколы Агентства Печати Новости, куда он пришел сразу после войны, представлен на выставке не съемками ударных строек коммунизма, но любимым жанром фотоочерка. В лучшем из серии психологических портретов хирурга Николая Амосова перед операцией (1975) — весь Альперт, с его раздумьями и сомненьями.

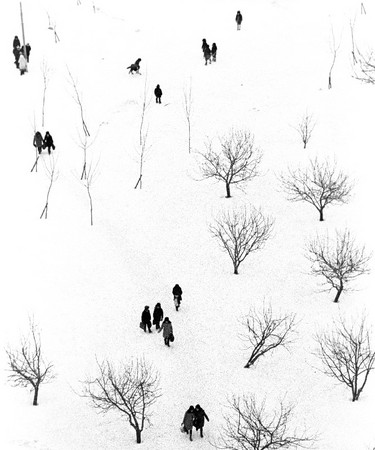

Юрий Абрамочкин, самый известный из второго поколения репортеров АПН, представлен не знаменитыми сериями Гагарина (он первым снял космонавта в жизни, не в форме, утаив пленку от недремлющих органов), Хрущева, целинников, шахтеров и людей культуры, но минималистичным пейзажем «Школьный дворик» (1972). Абсолютная композиция, игра света и тени, дети идут в школу, множество черных деталей на фоне ослепительно белого снега — идельная шестидесятническая фотография.

Литгазетовец Владимир Богданов хорошо знал и много снимал старую Москву («Подъезд» композиционно сделан очень здорово). Фаину Раневскую фотограф подсмотрел «скрытой камерой», читающей «Литературку» на площади Искусств перед Русским Музеем, разговорился с великой актрисой, забыв про аппарат — так и осталась всего одна фотография (1968). Его же сценка «Не мое собачье дело» (1965) напоминает о важности названия для снимка — люди напряженно смотрят соревнования, а фокстерьер обиженно от них отвернулся и смотрит в объектив.

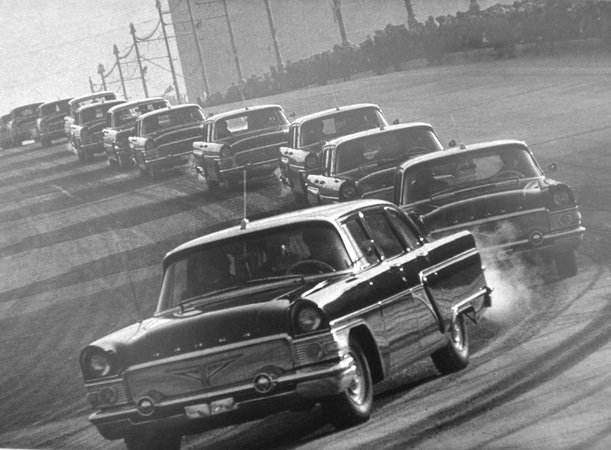

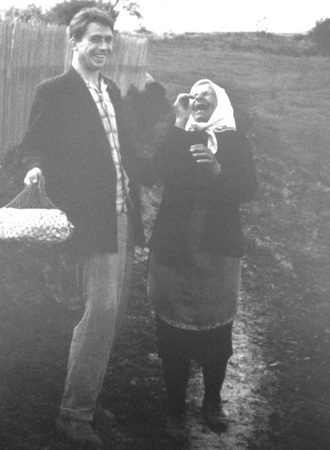

Анатолий Болдин пришел в фотографию из Бауманского института, а в году возглавил существующий до сих пор фотоклуб «Новатор». Мастер жанровых сценок, он получал призы на многих советских конкурсах — счастливые и смеющиеся «Бабушка и внучек» сняты в его родной деревне. Бабушка долго была скована — в деревнях люди снимаются строго и парадно — но фотограф стал травить анекдоты, рассмешив обоих. Динамика отражена в его же снимке «В тоннеле» (1960) — смазанная выдержка, мчащиеся в неоновое будущее автомобили. Спорт — важнейшая составляющая эпохи — болдинские болельщики увлечены регби, матч с чехами, невзирая на жуткий ливень — все с зонтами, а двое накрыты «Вечеркой» (1965). Премия газеты автору снимка была обеспечена.

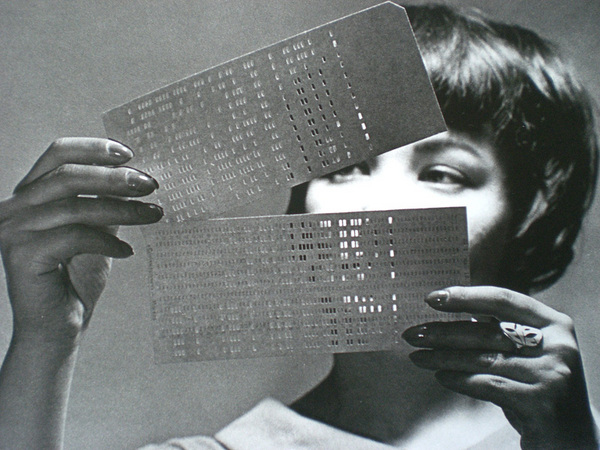

Смотришь на серию Сергея Васильева «Рождение человека» (), вспоминаешь довлатовский рассказ «Человек родился!». Но Васильев предельно серьезен, он просит нас увидеть красоту беременности — его женщины сидят в ряд в ожидании роддомовской процедуры. Другая женская команда у ироничного Игоря Гаврилова — в ряд сидят десять моделей под колпаками сушилок на конкурсе парикмахеров (1975). Лозунг над ними гласит: «Новую конституцию СССР поддерживаем и одобряем!» — выходит, девки наводят марафет ради новой конституции.

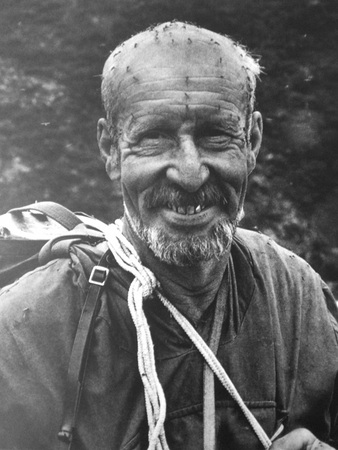

Главной темой Вадима Гиппенрейтера была и остается (мастеру 91 год!) природа. Скульптор по образованию, Гиппенрейтер изъездил весь Союз, от Средней Азии до Камчатки, покорил на байдарке Саяны, на плоту Карелию, на лыжах — Кавказ. Печатался в «Смене», «Огоньке», «Советском Союзе». Он до сих пор снимает деревянной камерой, напичканной самой лучшей оптикой — считая ее легче и удобней новомодных металлических. На съемках Курильских вулканов, когда все бежали сломя голову от лавы, Гиппенрейтер мчался навстречу опасности с камерой наперевес. Мечта великого пейзажиста — издать четыре тома своих съемок русской природы и древностей.

Наум Грановский, напротив, всю жизнь снимал город. Строгая композиция, идеальный выбор времени суток для съемки — графический почерк Грановского распознается сразу. Москва военного времени и широкие панорамы сталинской столицы — вот главное из сделанного им за полвека работы в фотохронике ТАСС. Начав снимать Москву еще в годы, Грановский возвращался на те же точки съемок и после войны, и в годы. Не было, наверное, ни одной крыши в Москве, где бы он не побывал. Итогом стала настоящая фотолетопись давно ушедшей Атлантиды, Москвы XX века — трамвай на Никитском, паровоз на Окружной, десяток «Побед» в час пик на Тверской, свободная от Церетели Манежная площадь. Вот как он сам описывал свою методику работы: «Я производил съемку Москвы по точно разработанному плану-сценарию, в котором были указаны объекты съемки, время съемки, точки съемки. Все данные были разработаны в результате длительных предварительных наблюдений. Вот, например, краткая выдержка из моего „графика“: 1) Мещанская улица. Съемка от 10 ч. 30 м. до 11 ч. утра с подмостков строящегося дома. Построение кадра по диагонали. 2) Крымский мост. Съемка от 12 ч. 30 м. до 13 ч. Съемка сбоку по диагонали. 3) Охотный ряд. Съемка от 17 ч. 30 м. до 18 ч. с крыши гостиницы „Националь“. 4) Дангауэровская слобода. Съемка от 15 ч. До 16 ч. (панорама из трех негативов 13 × 18 см) с крыши строящегося восьмиэтажного дома». Грановский умер на излете застоя и, к счастью, Москву времен Лужкова не застал.

Ученик самого Абрамочкина, Роман Денисов, окончил журфак и, как положено в ¸ рванул в бухту Тикси, где редактировал газету «Маяк Арктики». Олени, тундра, ледоколы стали и главной темой его фотографий. Он вспоминал: «Атомный ледокол „Леонид Брежнев“ осуществлял свой второй переход к Северному Полюсу. Во время вынужденной двухдневной остановки журналистам разрешили спуститься на лед. И надо было так случиться, что в небе появился самолет ледовой разведки. Какая удача для фотографа! Но как поймать эту удачу? Композиция возникла в голове сразу. Бегу в рубку ледокола и прошу связаться с самолетом по рации. Что нужно? Всего ничего, пройти на бреющем полете над ледоколом в нужном направлении. Мотора не было, попросил пилота пройти над ледоколом пару раз. Снимок сделан аппаратом Nikon FM».

Федор Редлих, напротив, приехал в Москву из Магадана, и всегда носил значок «25 лет Магадану», на котором буровая вышка явно напоминала лагерную. Корреспондент АПН по Сибири и Дальнему Востоку, жизнелюб и острослов, он писал, снимал, рассказывал о старателях, чукчах, геологах — людях тяжелой судьбы и большой жизненной силы.

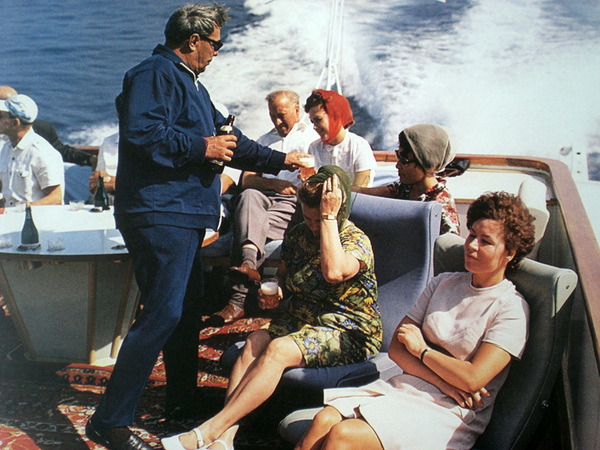

Человеком широкой души был и новатор политического репортажа Василий Егоров. Очень часто его как бы случайные снимки глав государств, немедленно пошедшие бы на первые полосы западных изданий, оставались в тассовской папке «НДП», «не для печати». Застегнутые на все пуговицы члены ЦК с портретов у него оживали и становились нормальными людьми. Таков премьер-реформатор Алексей Косыгин в перьях вождя племени индейцев в Канаде (1971), Никита Хрущев и Фидель Кастро на моторной лодке в охотхозяйстве Завидово, Косыгин же на приеме в Бэкингемском дворце. Здесь вышла история: у косыгинской дочки не оказалось положенного по протоколу длинного платья, королева Елизавета из женской солидарности тоже надела короткое. Но не только Косыгин: Егоров тонко чувствовал композицию и форму индустриального пейзажа («Завод», ) и был мастером жанровых сцен («Свидание на станции метро «Площадь Революции». 1967).

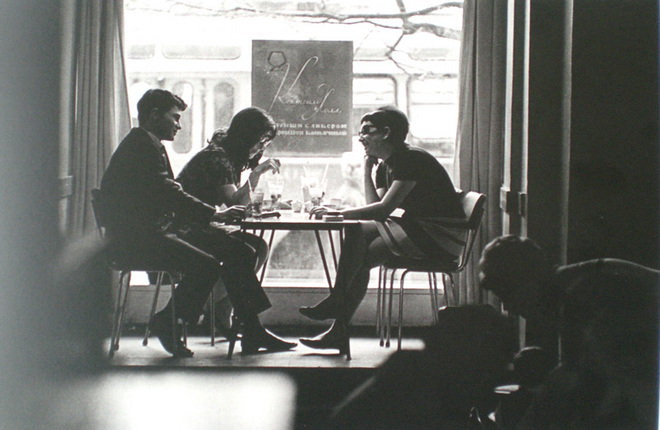

Прекрасным жанристом был фоторепортер «Московских новостей» Андрей Князев. Его легкие, воздушные снимки рождались без малейшего намека на постановку. «Иду где-нибудь по улице, смотрю и „снимаю“. Портрет, взгляд, улыбку, походку, ужимки, кокетство, игру. Ну, как не любоваться этими колдуньями? …Техника не должна становиться самоцелью. Пользоваться ею необходимо очень осторожно и продуманно. Основное — сохранить смысл фотографии, а не демонстрировать трюк» — писал он. Едва ли не лучше всех Князев передает воздух времени — кинофестивали («Папарацци»), любимые актеры («Анатолий Папанов у своего автомобиля «Москвич», «Виктор Павлов и Инна Чурикова в витрине кафе-молочной»), джаз, которым пронизаны все его снимки, несмотря на отсутствие на них самих джазменов. Такова троица с коктейлями в витрине кафе «Молодежное», главного джазового места столицы, попасть куда было сложнее, чем в Большой театр. Неслучайно его работа «За сценой» оказалась на выставочной афише: юная певица в стиле Твигги (а в мы стилистически были наиболее близки с Западом) подглядывает публику в щелку занавеса, вдали настраивается контрабас.

Отсутствие собственно джазовой фотографии относится к недостаткам выставки — ведь свингующие остались в работах Владимира Лучина и Феликса Соловьева. Добавлю сюда и художественную богему — серия Игоря Пальмина из мастерской Дмитрия Плавинского конца смотрится странно рядом с мусаэльяновским Брежневым на отдыхе, зато Сергей Соловьев работы Валерия Плотникова (Петербуржского) уж точно не Соловьев, но Анатолий Зверев. А в годы в богеме были своим фотографы — Евгений Нутович, Леонид Талочкин и Владимир Сычев. Последний стал первым русским фоторепортером, получившим европейское имя — в году он вывез в Париж огромный архив негативов с изображением задворок русской жизни, издал нашумевший альбом «Русские» и получил пожизненный контракт с журналом «Пари-матч», для которого продолжает снимать и по сей день.

Выставка делалась в сжатые сроки, за полгода — многие участники дали не лучшие работы, по принципу «что близко лежит». Слишком много пропагандистских снимков в духе «Советского фото», лучше бы дать больше из редакторской корзины. Не все фотографы приняли участие (так, из ленинградцев есть Юрий Белинский, но нет Рудольфа Кучерова, есть оба Бориса, Гран и Пти, но нет отца абстрактной фотографии Валентина Самарина.), и зря — стоило ради каталогизации самих себя в первую очередь. Наверное, устроителям стоило внимательней отнестись и к печати каталога — первый блин «Фото » вышел комом уровня издательства «Планета» годов (Ружников, начальник фотослужбы АПН, передал американцам космические негативы, был скандал, его не выгнали, но назначили директором «Планеты», выпускавшей лучшие по тем временам советские фотоальбомы, участников нынешней выставки в том числе). Монохромную фотографию печатать сложно — братьям Люмьер следовало, наверное, обратиться не в калининградское издательство «Сказ», а в ту же типографию АПН, ныне «Новости», недавно отлично справившуюся с черно-белой монографией Юрия Роста.

_600x400_t_310x206.jpg)