Какие существуют способы связи предложений в тексте чем они различаются

Средства связи предложений в тексте

Содержание:

Традиционно текст понимается как часть письменного или устного материала в его первичной форме (в отличие от перефразирования или резюме). Это может быть 1-2 слова (табличка-указатель) или объемное произведение, такое как роман.

Чтобы объединить все предложения в текст, используются два способа связи:

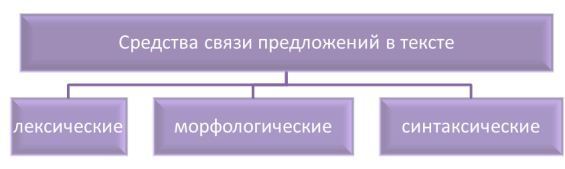

Часто в больших текстах оба вида связи не встречается поодиночке, выбор делается исходя из целей и задач автора. Для создания используются лексические, морфологические и синтаксические средства.

Лексические средства

Морфологические средства

Синтаксические средства

Теперь стало понятно, что средства связи – служебные части речи, так и самостоятельные. Рассмотрим их подробнее.

Служебные части речи

Частица

Конкретизирует, выделяя оттенки значения, нужна для образования степеней сравнения прилагательных и наречий, а также условного и повелительного наклонения глагола. Различают несколько видов частиц:

Союз

Необходим для связи слов в предложении или простых предложений в составе сложного. Союзы разделяют на:

Самостоятельные части речи

Местоимения

Наречия

Неизменяемая часть речи, обозначающая признак действия, иногда предмета.

Средства и способы связи предложений в тексте

Каждое новое предложение в тексте создается на основе предыдущих. Чтобы тема непрерывно развивалась, они должны соединяться друг с другом с помощью смысловой или грамматической связи.

Именно благодаря этой связи, в тексте могут возникать разные смысловые отношения между предложениями. Например, одно предложение может противопоставляться другому, объяснять его значение или же уточнять какие-то детали. Это помогает автору лучше раскрывать свою мысль, более точно передавать эмоции или показывать читателю различные смысловые оттенки.

Рассмотрим основные способы и средства связи между предложениями в тексте.

Способы связи предложений в тексте

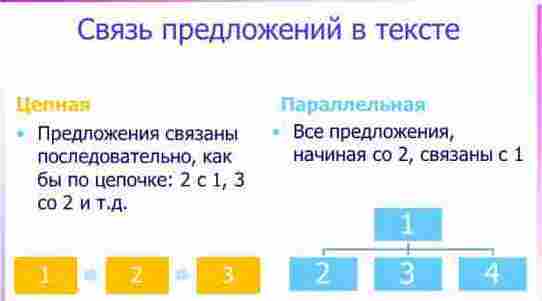

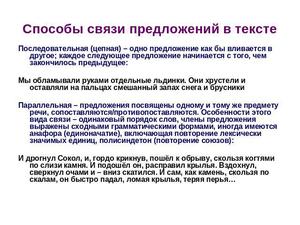

Чтобы объединить предложения в понятный и логичный текст, авторы используют два способа связи: цепную и параллельную. В первом случае все новые предложения связаны с предыдущими, словно звенья одной цепи (отсюда и название). Во втором случае предложения друг с другом, на первый взгляд, никак не связаны, однако выстроены вокруг одного общего тезиса. Разберем оба эти способа более подробно.

Цепная связь

Работает такая связь очень просто: из одного предложения берется какая-либо информация и развивается в следующем предложении. Например:

Из-за туч выглянуло яркое летнее солнце. Оно осветило своими лучами промокшие улицы и дома.

Здесь слово «солнце» используется в первом предложении, но рассказ о нем продолжается и во втором. Благодаря такому повтору, оба высказывания выглядят связными и последовательно развивают одну и ту же тему.

Цепная связь используется очень широко. Ее можно встретить во всех литературных стилях: художественном, деловом, публицистическом и особенно в научном, где от автора требуется максимально убедительное и логичное изложение материала. Она одинаково хорошо подходит и для описания, и для повествования, и для рассуждения. Такая популярность связана с тем, что цепная связь в какой-то степени копирует человеческое мышление.

Легко заметить, что смысл цепной связи заключается в повторе. Чтобы два высказывания соединились друг с другом, в них должны повторяются какие-либо слова или речь в них должна идти об одном и том же объекте. Вот самые распространенные варианты цепной связи:

Параллельная связь

Наступил вечер. Город незаметно опустел. Смолкли голоса людей и сигналы автомобилей. Зажглись уличные фонари и витрины магазинов.

Здесь фраза «Наступил вечер» выступает в роли смыслового центра, вокруг которого выстраиваются все остальные высказывания. Кстати, по-другому параллельная связь предложений в тексте так и называется — централизованная.

Как правило, порядок параллельных предложений не имеет значения. Их можно как угодно менять местами и смысл абзаца от этого не изменится.

Обычно структура текста с параллельными связями выглядит так:

Это интересно: определение и виды обстоятельств в русском языке.

Вот пример абзаца, построенного по этой схеме:

Наш кот Василий — вредное животное. По ночам он бегает по комнатам и будит всех своим топотом. По утрам он просит есть и мяукает на весь дом. Не проходит и недели, чтобы он не разбил на кухне чашку, или тарелку. Однако мы все равно его очень любим.

У предложений с централизованными связями есть два характерных признака:

Тексты с централизованной связью помогают автору рассказывать сразу о нескольких явлениях, предметах или событиях. Такой прием часто встречается в описании и повествовании.

Полезно знать: Парцелляция по правилам русского языка

Сочетание разных способов связи

Но бывает и так, что оба способа могут применяться даже в одном абзаце. Например:

Автобус не было, и люди на остановке начали волноваться. Мужчина в помятой шляпе каждую минуту доставал из кармана часы и рассматривал их циферблат. Пожилая женщина морщилась и с надеждой глядела на вечернее шоссе. Но шоссе по-прежнему оставалось пустым и безлюдным.

Здесь второе и третье предложение присоединены с помощью параллельной связи, а четвертое — с помощью цепной.

Средства связи предложений в тексте

Для создания цепной и параллельной связи используются различные языковые средства как смысловые, так и грамматические. Сегодня филологи разделяют их на три группы:

Рассмотрим каждую из этих групп более подробно.

Лексические средства

Эти средства связи можно условно разделить на шесть категорий:

1. Лексические повторы, то есть повторение слов или словосочетаний. Например:

В руках мужчина держал огромный букет цветов. Цветы были дорогими, но уже увядшими.

2. Однокоренные слова:

Мы надеялись, что осенью соберем хороший урожай. И наша надежда оказалась не напрасной.

3. Синонимы. К этой же группе относятся различные синонимические замены: контекстуальные синонимы, описательные обороты, родовидовые слова и так далее.

Книгу издали уже через четыре месяца. Однако роман вызывал шквал негодования и у критиков, и у читателей.

Пушкин написал трагедию «Борис Годунов» в 1825 году. Великий поэт сумел очень точно передать атмосферу той эпохи и характеры персонажей.

4. Антонимы, в том числе и контекстуальные. Например:

И тут выяснилось, что друзей у Василия Петровича было мало. Врагов оказалось гораздо больше.

5. Слова-связки, показывающие логику изложения: поэтому, в заключение, по этой причине и тому подобное. Пример:

В овощах и фруктах содержится много витаминов. Вот почему желательно их есть каждый день.

6. Слова на одну и ту же тему:

Наступила зима. Через неделю выпал снег и начались сильные морозы.

Морфологические средства

Для создания морфологической связи используются различные части речи:

1. Союзы, союзные слова и частицы в начале предложения. Например:

Во время рыбалки мы утопили лодку и потеряли удочки. Зато мы поймали двух карасей и одного пескаря.

2. Местоимения. В эту группу входят личные и указательные местоимения, а также местоименные наречия. Например:

Туристы устроили привал на берегу маленькой речки. Они даже не догадывались, что их здесь ожидает.

3. Наречия времени и места. Часто это наречия, применимые сразу к нескольким предложениям с параллельной связью:

Мебель была покрыта толстым слоем пыли. По углам висела серая огромная паутина. Окна, судя по всему, не мыли уже лет пять. Здесь везде царили беспорядок и запустение.

4. Глаголы-сказуемые в одной временной форме:

Наступила поздняя осень. С деревьев в парке осыпались листья. По крышам забарабанили долгие и унылые дожди.

5. Степени сравнения прилагательных и наречий:

Место для стоянки было отличным. Лучше и придумать было нельзя.

Синтаксические средства

Их тоже можно разделить на пять категорий:

1. Синтаксический параллелизм, то есть использование одинакового порядка слов. При этом сами слова обычно находятся в одинаковой морфологической форме:

Человек сидел в кресле у камина. Собака лежала на полу возле его ног.

2. Парцелляция — оформление частей законченного высказывания в виде отдельных предложений.

Котята уже повзрослели и вылезают из коробки. Бегают по комнате. Мяукают.

3. Неполные предложения:

Знаете, где живут шиншиллы? В горах Перу!

4. Вводные слова и предложения, обращения и риторические вопросы. Вот несколько примеров:

Во-первых, он лучший в городе врач. А во-вторых, он великолепно играет на фортепьяно.

Хотите попробовать летом что-нибудь необычное? Приготовьте испанский холодный суп из томатов!

5. Использование прямого и обратного порядка слов:

Это день ему никогда не забыть. Не забыть никогда, как вся его жизнь в одно мгновенье полетела под откос.

Чтобы научиться правильно распознавать и использовать различные средства связи, нужно запомнить следующее:

«Средства связи предложений в тексте»

Синтаксис рассматривает текст как несколько предложений, связанных по смыслу и грамматически. Смысловая связь между предложениями определяется основной мыслью (идеей). Грамматическая связь бывает цепной и параллельной. Часто встречается сочетание цепной и параллельной связи — параллельно-цепная.

Цепная связь предложений в тексте

Цепной (последовательной) называется такая связь между предложениями в тексте, когда они образуют смысловую цепочку, при этом каждое следующее «звено» (т. е. предложение) продолжает по смыслу предыдущее. В таких случаях предложения могут быть связаны с помощью лексических и грамматических повторов: повторения каких-либо слов, замены их синонимами, местоимениями, перифразой, каким-либо соответствием, ассоциацией, одинаковыми формами членов предложения и т. п.:

Москва очень похорошела. К ней не применим печальный закон времени — она делается старше по возрасту, но моложе и красивее по внешнему виду. Мне это особенно приятно: я провёл в Москве своё детство и юные годы (А. Куприн).

Характерные признаки цепной связи

(1) Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. (2) Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу её снова. (3) Но, подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменён; вероятно, Дуня уже замужем. (4) Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моём, и я приближался к станции *** с печальным предчувствием (А. Пушкин).

Определим средства связи между предложениями:

Вывод: связь между предложениями — цепная.

Параллельная связь предложений в тексте

Параллельной называется такая связь между предложениями в тексте, когда они содержат перечисление, сопоставление или противопоставление взаимосвязанных действий, событий, явлений:

В полночь, когда я закончил все сборы и вышел во двор посмотреть на погоду, над кровлей ровно гудел ветер. Ярко и чисто сияло далёкое созвездие из пяти белых холодных звёзд. Прозрачные белёсые облачка быстро набегали, и казалось, что весь двор несётся куда-то в чёрную тьму в гудении ветра (По Н. Никонову).

Характерные признаки параллельной связи

(1) На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. (2) Весь дож ещё спал. (3) Настя за воротами ожидала пастуха. (4) Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора (А. Пушкин).

Определим средства связи между предложениями:

Большую роль в образовании связи между предложениями в тексте играют союзы, различные частицы, вводные слова и др.

Конспект урока «Средства связи предложений в тексте».

Основные способы и средства связи между предложениями в тексте (с примерами)

Здравствуйте, дорогие друзья!

Сегодня я хочу вернуться к теме связи предложений в единый текст. Мы уже не раз говорили о том, что такое ТЕКСТ и в чем отличие его от простого набора предложений (загляните на эту страничку и на эту). Так вот, чтобы текст приобрел смысловую законченность, нужно правильно расположить предложения в тексте, связав их между собой.

Расположить предложения в тексте можно двумя способами: параллельно или последовательно (подробнее о способах связи предложений читайте в предыдущей статье).

Но что же позволяет разграничить между собой данные СПОСОБЫ СВЯЗИ предложений?

Ответ: языковые средства, с помощью которых и связываются предложения. Поэтому сегодня наша статья

о СРЕДСТВАХ связи предложений в тексте

Именно средства связи предложений в тексте разграничивают способы связи предложений. Другими словами, используя те или иные средства языка, вы свяжете предложения в единый текст параллельной или последовательной связью.

Существуют лексические, морфологические и синтаксические средства связи предложений:

Лексические средства связи:

Морфологические средства связи:

Синтаксические средства связи:

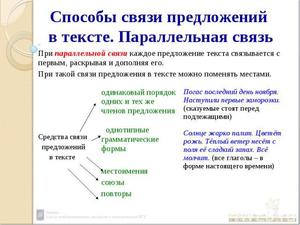

Как уже говорилось выше, средства связи предложений разграничивают способы связи.

Для последовательной (цепной) связи предложений, где каждое последующее предложение должно «цепляться» за слова предыдущего предложения, средствами связи являются: повторяющиеся слова, однокоренные и слова-синонимы, антонимы, местоимения, союзы и союзные слова, глаголы-сказуемые в одинаковой временной форме. Прямой или обратный порядок слов.

Для параллельной связи предложений, где предложения сопоставляются или противопоставляются между собой, основными средствами связи являются: слова одной смысловой группы, употребление глаголов одного вида и одинаковых по времени, наречий места и времени. Синтаксический параллелизм. Вводные слова и предложения, обращения, риторические вопросы.

Вокруг города по низким холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые. В лесах попадались большие луговины и глухие озёра с огромными старыми соснами по берегам.

Конечно, такой мастер знал себе цену, ощущал разницу между собой и не таким талантливым, но прекрасно знал и другую разницу — разницу между собой и более даровитым человеком. Уважение к более способному и опытному — первый признак талантливости.

В лесу мы видели лося. Сохатый шёл вдоль опушки и никого не боялся

Особое значение для развития русского литературного языка имело творчество А. С. Пушкина. Великому русскому поэту удалось в своих произведениях органично соединить высокие старославянизмы, иноязычные заимствования и элементы живой разговорной речи.

Недруг поддакивает. Друг спорит.

При параллельной связи используйте

Зима в этих краях бывает суровой и долгой. Морозы достигают 60 градусов. Снег лежит до июня. И еще в апреле случаются метели. (Слова «зима», «морозы», «снег», «метели» не являются синонимами, но их можно объединить в одну смысловую группу, таким образом и связываются предложения.)

Морфологические средства связи

При цепной, или последовательной, связи используются

Очень хотелось спать. Но надо было работать.

Язык не передается человеку по наследству. Он развивается лишь в процессе общения.

Призыв об охране лесов должен быть обращён прежде всего к молодёжи. Ей жить и хозяйствовать на этой земле, ей и украшать её.

Борщ был очень вкусным. Вкуснее могла приготовить лишь моя мама.

Ночь наступила неожиданно. Стало темно. На небе загорелись звезды.

При параллельной связи используются

Слева виднелись горы. Узкой полосой блестела река. Зеленели небольшие рощи. Везде здесь было тихо и спокойно.

Синтаксические средства связи

При цепной, или последовательной, связи предложений используйте

Я приду вечером. Приду я, чтобы наконец увидеть тебя.

При параллельной связи предложений используйте

Уметь говорить – искусство. Уметь слушать – культура. (Д.Лихачёв)

Во-первых, необходимо решить, что же сейчас важнее всего. А во-вторых, нужно начать действовать.

На сегодня всё. Желаю вам создавать хорошие, стройные тексты!

Подписаться на Русское слово

ЕГЭ. Русский язык. Задание № 25. Средства связи предложений

Предложения в тексте связаны между собой средствами связи. Рассмотрим их.

Лексические средства

| Средства связи | Примеры |

| Лексический повтор слов | Осень — удивительное время года, когда листья вдруг приобретают самые различные оттенки цветов. Цвета эти поражают своей красотой. |

| Однокоренные слова, то есть слова одной или разных частей речи, имеющие общий корень. | Зимний день короток. Не случайно зимой так ждут солнечной погоды, чтобы хоть на какое-то время порадоваться яркому свету. |

| Синонимы, то есть слова, пишущиеся по-разному, но имеющие сходное значение. | Во время болезни не обойтись без градусника. Ведь именно термометр поможет понять, насколько высока температура больного. |

| Антонимы — слова, имеющие противоположное значение. | Человек должен ценить друзей. Иначе может сложиться ситуация, при которой в окружении останутся одни недруги. |

| Описательные обороты, которые заменяют слово в предыдущем предложении. | Недалеко построили шоссе. Эта стремительная река жизни прочно связала населённые пункты друг с другом. |

Морфологические средства

Синтаксические средства

Существует несколько типов связи предложений друг с другом в тексте. В зависимости от того, какой тип связи, используются те или иные средства, о которых говорилось выше. Рассмотрим данные типы.

Типы связи предложений в тексте

Вот мы и увидели море. Нам оно показалось спокойным. Однако это спокойствие было очень обманчивым.

Леса оздоровляют землю. Они очищают её от загрязнения. Их не случайно называют лёгкими планеты.

Бесплатные шаблоны для Joomla на web-disign.ru.

Powered by Warp Theme Framework

План-конспект урока по русскому языку (10 класс) по теме

СРЕДСТВА И СПОСОБЫ СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ

Смысловая и грамматическая связность частей текста достигается при помощи различных средств связи. Разграничиваются лексические, морфологические и синтаксические средства связи предложений в тексте.

К лексическим средствам связи относятся:

| 1 | Слова одной тематической группы | Зима в этих краях бывает суровой и долгой. Морозы достигают 60 градусов. Снег лежит до июня. И еще в апреле случаются метели. |

| 2 | Лексические повторы (повторы слов и словосочетаний), в том числе повторы ключевых слов, употребление однокоренных слов | Мы долго обсуждали прочитанную книгу. В этой книге было то, чего мы ждали. И наши ожидания оказались не напрасными. |

| 3 | Синонимы и синонимические замены (в том числе контекстуальные синонимы, синонимические и описательные обороты и родовидовые обозначения) | Особое значение для развития русского литературного языка имело творчество А. С. Пушкина. Великому русскому поэту удалось в своих произведениях органично соединить высокие старославянизмы, иноязычные заимствования и элементы живой разговорной речи. |

| 4 | Антонимы (в том числе контекстуальные) | Недруг поддакивает. Друг спорит. |

| 5 | Слова и словосочетания со значением логических связей предложений и резюмирующие слова типа вот почему, поэтому, из этого следует, подведем итог, в заключение и т. п. | Морская вода содержит много соли. Вот почему она не пригодна для приготовления пищи. |

К морфологическим средствам связи относятся:

| 1 | Союзы, союзные слова и частицы в начале предложений | За окном шумит дождь. Зато в доме тепло и уютно. |

| 2 | Использование личных (в 3-м л.), указательных и некоторых других местоимений вместо слов из предшествующих предложений | Язык не передается человеку по наследству. Он развивается лишь в процессе общения. |

| 3 | Использование наречий времени и места, которые по смыслу могут относиться сразу к нескольким самостоятельным предложениям | Слева виднелись горы. Узкой полосой блестела река. Зеленели небольшие рощи. Везде здесь было тихо и спокойно. |

| 4 | Единство временных форм глаголов-сказуемых | Ночь наступила неожиданно. Стало темно. На небе загорелись звезды. |

| 5 | Использование степеней сравнения прилагательных и наречий | Место было прекрасное. Лучше и придумать было нельзя. Мы оказались над облаками. Выше уже ничего не было. |

К синтаксическим средствам связи предложений относятся:

| 1 | Синтаксический параллелизм, предполагающий одинаковый порядок слов и одинаковую морфологическую оформленность членов стоящих рядом предложений | Юность — время надежд. Зрелость — пора свершений. |

| 2 | Парцелляция (деление) конструкций, изъятие из предложения какой-либо части и оформление ее (после точки) в виде самостоятельного неполного предложения | Любить Родину — значит жить с ней одной жизнью. Радоваться, когда у нее праздник. Страдать, когда Родине тяжело. |

| 3 | Использование неполных предложений | — Знаете, о чем мы спорили?— О литературе, музыке, живописи. |

| 4 | Использование вводных слов и предложений, обращений, риторических вопросов | Во-первых, необходимо решить, что же сейчас важнее всего. А во-вторых, нужно начать действовать.Можно ли забыть землю, на которой ты вырос? |

| 5 | Использование прямого и обратного порядка слов | Я приду вечером. Приду я, чтобы, наконец, увидеть тебя. |

Помимо отмеченных, в тексте также могут использоваться семантические и ассоциативные связи частей: Вечер наступал, уже садилось солнце, а духота не уменьшалась. Ефрем изнемогал и едва слушал Кузьму. (А. П. Чехов)

1. Указанные средства связи не являются обязательными для всех текстов. Их использование зависит от содержания темы текста, особенностей авторского стиля, формы повествования и т. п.

2. Связь предложений в тексте может быть не только контактной, но и дистантной (т. е. связываться могут и удаленные друг от друга предложения).

3. Не следует путать связь между отдельными предложениями в тексте со связью между частями сложного предложения.

Смысловые и грамматические средства связи предложений в тексте являются основой для разграничения двух основных видов (способов) связи предложений в тексте: цепного и параллельного.

Цепная (последовательная) связь отражает последовательное развитие мысли, действия, события. В текстах с такой связью каждое новое предложение соотносится со словами и словосочетаниями предшествующего предложения; предложения как бы сцепляются между собой. «Новое» в каждом предшествующем предложении становится «данным» для следующего предложения.

Наконец мы увидели мореН. ОноД было огромным и очень спокойнымН. Но это спокойствиеД было обманчивым.

Средствами цепной связи обычно являются повтор, синонимические замены, местоимения, союзы, семантические соответствия и ассоциации.

При параллельной связи предложения не связываются между собой, а сопоставляются или противопоставляются. Параллельная связь основывается на параллельных, т. е. одинаковых или похожих по структуре, предложениях, в которых обычно употребляются одинаковые по времени и виду глаголы-сказуемые.

Во многих текстах с параллельной связью первое предложение становится «данным» для всех последующих, которые конкретизируют, развивают мысль, выраженную в первом предложении (при этом «данное» во всех предложениях, кроме первого, оказывается одинаковым).

Леса оздоровляют землю. ОниД не только исполинские лаборатории, дающие кислород. ОниД поглощают пыль и ядовитые газы. ИхД справедливо называют «легкими земли».

Основными средствами параллельной связи являются: синтаксический параллелизм, вводные слова (во-первых, во-вторых, наконец), наречия места и времени (справа, слева, там, сначала и т. п.).

Упр. 1. Прочитайте текст. Какие средства связи предложений (лексические, морфологические и синтаксические) используются в данном тексте?

Я живу в маленьком доме на дюнах.

Все Рижское взморье в снегу. Он все время слетает с высоких сосен длинными прядями и рассыпается в пыль. Слетает он от ветра и от того, что по соснам прыгают белки. Когда очень тихо, то слышно, как они шелушат сосновые шишки.

Дом стоит у самого моря. Чтобы увидеть море, нужно зайти за калитку и немного пройти по протоптанной в снегу тропинке мимо заколоченной дачи. На окнах этой дачи еще с лета остались занавески. Они шевелятся от слабого ветра. Должно быть, ветер проникает сквозь незаметные щели в пустую дачу, но издали кажется, что кто-то их поднимает и осторожно следит за тобой.

Море не замерзло. Снег лежит до самой кромки воды. На нем видны следы зайцев. Когда на море подымается волна, то слышен не шум прибоя, а хрустенье льда и шорох оседающего снега. Балтика зимой пустынна и угрюма. (Ю. В. Бондарев)

Упр. 2. Расположите предложения в нужном порядке. Запишите получившиеся тексты. Подчеркните те языковые средства, которые служат для связи предложений.

I. 1) Едва взглянешь на памятник, стоящий на площади, прекрасный среди зимней белизны, и глаз не можешь отвести от одинокой и гордой этой фигуры. 2) В Одессе на бульваре стоит памятник Пушкину. 3) Он установлен так, что профиль поэта виден на фоне двойной пылающей синевы: моря и неба.

II. 1) Осень, светлая и тихая, приходила к нам так мирно и спокойно, что, казалось, конца не будет ясным дням. 2) В этой прозрачной голубизне можно было различить самый отдаленный курган в степи, на открытой и просторной равнине желтого жнивья. 3) Она делала небо чистым и кротким, дали нежно-голубыми и глубокими.

III. 1) Поднимается солнце выше — меняется ее цвет, в ход идут более нежные пастельные тона. 2) То, что она самая чистая, самая прозрачная, почти дистиллированная, общеизвестно. 3) Бесчисленны ее оттенки.

4) Подул сильнее — седые гребни расчертили эту синь пенными полосами. 5) Я не знал: вода эта в своей километровой толще и самая красивая. 6) Тихим летним утром в тени берега вода иссиня-густая и сочная.

7) Вода Байкала! 8) Подул ветерок — кто-то добавил в озеро синевы.

Упр. 3. Спишите. Вместо точек вставьте подходящие по смыслу средства связи предложений в тексте, выбрав из справочного материала. Обоснуйте свой выбор.

В Университете Константинополя Кирилл преподавал недолго. (…) этот философ, который был знатоком греческого, еврейского, арабского, латинского и славянского языков, был направлен в Болгарию с просветительской миссией. (…) оказалось, что просвещать славян невозможно без книг на их родном языке. (…) Кирилл начал составлять славянскую азбуку. (По В. Д. Янченко)

Справочный материал: вскоре, потом, затем; однако, но, а; поэтому, потому, следовательно.

Упр. 4. Определите способ связи предложений в тексте (цепная или параллельная). Подчеркните средства связи предложений одной чертой, надпишите их названия, воспользовавшись справочным материалом.

1) Более полувека назад вышло в свет первое издание всемирно известного «Словаря русского языка» С. И. Ожегова. Наверное, нет такого человека в нашей стране, который ни разу в жизни не обращался к этому справочнику.

Более того, словарь стал настольным пособием для тех, кому дорог и кому нужен русский язык. Этот замечательный справочник, созданный великим лексикографом XX века Сергеем Ивановичем Ожеговым, намного пережил своего творца и составителя.

Справочный материал: личное местоимение, указательное местоимение, повтор слова, синоним, вводное слово.

2) Родиной самого первого алфавитного письма была Древняя Финикия. Затем в эпоху Античности буквенно-звуковое письмо, изобретенное древними финикийцами, было воспринято греками.

Считается, что древние греки позаимствовали письменность у финикийцев, несколько изменив и дополнив их алфавит новыми буквами.

При этом если в алфавите финикийцев было 22 буквы, то в греческом их стало 24. (По В. Д. Янченко)

Справочный материал: слова одной тематической группы, наречие времени, однокоренные слова, указательное местоимение, повтор слова.

Упр. 5. Определите способ связи предложений в тексте (цепная или параллельная). Приведите доказательства.

1) Среди первых минералов, открытых человеком, было золото. Оно очень быстро стало символом могущества: чем больше этого металла было в сокровищнице вождя или владыки, тем выше был их авторитет.

Золото не только окружало монархов в этом мире, но и сопровождало в мир иной. Достаточно вспомнить гробницу Тутанхамона, в которой было найдено множество прекрасных золотых изделий.

Но больше всего поражал сам саркофаг, изготовленный из единого блока золота весом 110 кг.

2) Дачу мы снимали у города, много лет подряд. Простой серый дощатый дом под ржавой железной крышей. Лесенка с нижнего балкона сходит прямо в сирень.

Столбы качелей; старая скамья под огромной ивой еле видна — так густо кругом. В высоком плетне — калитка на дорогу.

Если встать лицом к Оке, влево — грядки, за ними — малина, смородина и крыжовник, за домом — крокетная площадка. (А. И. Цветаева)

Текст. Развитие речи — Материалы для подготовки к вступительным экзаменам в СГГА

В лингвистике до сих пор нет общепринятого определения понятия «текст». Причина этого заключается в том, что ученые, как правило, выделяют те аспекты текста, которые, на их взгляд, являются основными, не претендуя при этом на полноту определений.

Важное значение имеет вопрос о соотношении текста и предложения. Большинство ученых считают, что некоторые тексты могут состоять из одного предложения (простого или сложного). Эти случаи являются достаточно редкими и существуют только в таких предложениях, где можно обнаружить признаки именно текста.

Итак, текст – это группа предложений, связанных по смыслу и грамматически.

Тема текста – это то, о чем (или о ком) говорится в тексте: круг событий, явлений, проблем, понятий и т. п. Каждый текст создается на определенную тему. Все его предложения объединены общей темой.

Единство темы обеспечивает целостность текста, независимо от количества частей, на которые он членится. Темой определяется содержание текста. Общая тема делится на ряд микротем, которые подчинены ей, раскрывают ее.

Тема текста может быть выражена в его заголовке.

Основная мысль, идея текста – это то главное, что хотел сказать автор текста. Тема и основная мысль связаны между собой. Кроме того, основная мысль тоже определяет содержание текста.

Она может быть сформулирована в одном из его предложений. Но чаще всего основную мысль нужно сформулировать самому, вдумчиво прочитав текст.

Основная мысль (как и тема) может быть выражена в заголовке.

Внешнюю структуру текста, как правило, можно охарактеризовать тремя частями: вступление, основная часть, заключение. Внутреннее же строение его зачастую гораздо сложнее, т. к. представляет собой развертывание композиции. Кроме того, при создании текста учитывается и его стилистическая принадлежность.

К примеру, очевидно, что официальный текст заявления и художественный текст рассказа не тождественны в плане внутренней организации.

Таким образом, существуют тексты, составленные по заранее заданной схеме, и тексты, характеризующиеся относительной свободой построения, зависящей от индивидуальной манеры изложения автора.

Абзац. Структура текста характеризуется тем, что он членится на единицы более крупные, чем предложения – абзацы.

Каждый абзац имеет свою микротему, которая играет роль основного связующего начала в названном отрезке текста. Не все абзацы являются однотемными. Иногда они бывают и многотемными.

Основным признаком, сигнализирующим о границе между абзацами, является переход от одной микротемы к другой. Кроме того, абзацы характеризуется интонацией начала и конца: завершение его маркируется, как правило, значительным понижением тона и заключительной долгой паузой; начало же следующего абзаца определяется повышением тона.

Предложения, не входящие в абзацы. Не все предложения текста входят в абзац. Чаще всего ими бывают первые и последние предложения речевого произведения (которые относятся не к какому-то одному абзацу, а к тексту в целом), а также авторские отступления. Такие предложения являются относительно независимыми в смысловом отношении.

Например: В одной стране за стеклянной горой, за шелковым лугом стоял нехоженый, невиданный густой лес. В том лесу, в самой его чащобе, жила старая медведица. У этой медведицы было два сына.

Когда медвежата подросли, то решили пойти по свету искать счастья.

Но счастья на чужой земле, вдали от матери братья не нашли и вернулись на родину. Там и прожили они счастливо до конца своих дней.

(По мотивам венгерской сказки «Два жадных медвежонка»)

Параллельная связь определяется тем, что предложения не «цепляются» одно за другое, а являются равноправными между собой; при этом либо в них осуществляется перечисление, либо они сопоставляются либо противопоставляются.

Основным средством реализации параллельной связи выступает синтаксический параллелизм (т. е. одинаковое или сходное строение предложений), проявляющийся чаще всего в:

Например: Лес поздней осенью был хорош. Выпал первый снег. Кое-где на березках еще оставался желтый лист. Ели и сосны казались зеленее, чем летом. Сухая осенняя трава выглядывала из-под снега желтой щеткой. Мертвая тишина царила кругом, точно природа, утомленная летней кипучей работой, теперь отдыхала.

(По Д.Н. Мамину-Сибиряку)

Но бывают случаи, когда связь предложений осуществляется за счет устойчивых смысловых отношений между некоторыми предметами, явлениями и т. п. (например, причинно-следственных). В таких случаях речь идет о логической связи. Предложения типа: «Начал накрапывать дождь. Пешеходы подняли зонтики над головами», – связаны именно таким способом.

Таким образом, в первую очередь выделяются виды связи в структурно-смысловом отношении (цепная и параллельная), которые имеют определенные средства реализации в тексте.

В зависимости от этих средств различаются, уже во вторую очередь, следующие четыре вида связи: синтаксическая (использование союзов, синтаксического параллелизма и др.

), лексико-семантическая (употребление лексических повторов, синонимов, слов-«заместителей» и др.), интонационная и логическая.

Текст как лингвистическая единица обладает определенными признаками, основными из которых являются следующие:

1. Информативность. Любой текст должен нести определенную информацию, т. е. обладать признаком информативности. В соответствии с этим очевидно, что каждое предложение текста должно добавлять новую информацию к уже сказанному (а не повторять полностью содержание предыдущих предложений).

2. Связность. Все предложения в тексте стоят в определенном порядке и связаны друг с другом по смыслу и грамматически. Этот признак обеспечивается не одним или несколькими приемами, а достаточно серьезным комплексом разнообразнейших средств. В каждом конкретном произведении используется определенная их часть.

3. Смысловая целостность (цельность). Текстом мы называем только тот речевой продукт, который воспринимаем как целое. Смысловая целостность текста обеспечивается единством его темы и единством основной мысли.

4. Завершенность. Текст можно считать завершенным, когда читатель осознал замысел автора и сделал вывод о том, что получил всю необходимую информацию о предмете речи.

Следует отметить, что завершенность (как и целостность) определяется на всем тексте, а не на его отдельных частях. Применительно к последним можно говорить лишь об их относительной законченности.

5. Членимость. Текст всегда делится на более мелкие составляющие тома, части, главы, параграфы, абзацы, предложения … Кроме всего прочего, это продиктовано удобством восприятия информации.

6. Ситуативность. Это соотнесенность с реальной или вымышленной ситуацией, на основе которой строится текст. Читатель понимает текст, когда он осознает ситуацию, о которой идет речь. Поэтому некоторые детали, необходимые для адекватного восприятия текста, но не описанные в нем, извлекаются именно из определенной ситуации.

Выделяются три функционально-смысловых типа речи: описание, повествование и рассуждение.

В описании тема раскрывается в процессе характеристики предметов, явлений природы, лиц и т. п., что оформляется, как правило, в виде перечисления их признаков.

Отличительными чертами данного типа являются статичность и одновременность перечисляемых явлений.

В смысловом отношении основными разновидностями описания считаются следующие: пейзаж, описание обстановки, описание портрета и характеристика.

Например: День был мягкий и мглистый. Красноватое солнце невысоко висело над длинными, похожими на снеговые поля, слоистыми облаками. В саду стояли покрытые инеем розовые деревья. Неясные тени на снегу были пропитаны тем же теплым светом. Было необыкновенно тихо.

Повествование характеризуется тем, что его микротема раскрывается в процессе развития действий, состояний, событий и т. п. Этот тип отличает динамичность, последовательность сообщаемого.

В повествовании много глаголов, а также слов, указывающих на последовательность действий: однажды, сначала, затем, потом, после этого, немного погодя, позже, через некоторое время, тогда, тут, вдруг, неожиданно, вот и, наконец и т. п.

Например: В одном болоте на кочке под ивой вывелись дикие утята.

Вскоре после этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали, спрятался за дерево, и утята подошли к самым моим ногам.

Трех из них я взял себе на воспитание, остальные шестнадцать пошли себе дальше по коровьей тропе.

Повествовательный тип противопоставлен описательному. Основное различие представлено в антонимичности их главных характеристик: динамика (в первом случае) – статика (во втором). Оба эти типа характеризуются, как правило, присущими каждому из них цепочками видо-временных форм глаголов-сказуемых.

Рассуждение основывается в логическом плане на умозаключении и представляет собой развитие темы, состоящее из трех частей: а) тезис (то, что надо доказать или объяснить), б) доказательство (объяснения, аргументация) и в) вывод (заключение, обобщение и т. д.).

Но надо заметить, что в названном типе не всегда наблюдается наличие всех трех частей: в каждом конкретном случае может отсутствовать (или же быть неявно выражена) какая-то из них (это соответствует в логике полному или неполному, т. е. сокращенному, умозаключению). Цель рассуждения – объяснить или доказать что-то.

В рассуждении часто используются слова, указывающие на ход развития мысли и причинно-следственные связи: почему, потому что, так как, ведь, во-первых, во-вторых, в-третьих, поэтому, вот почему.

Например: Наше отечество, наша родина – матушка Россия.

Отечеством мы зовем Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы зовем ее потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным нам языком, и все в ней для нас родное; а матерью – потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку; как мать она защищает и бережет нас от всяких врагов.

Много есть на свете и кроме России всяких хороших государств и земель, но одна у человека мать – одна у него и родина.

Перечисленные выше три типа речи (текста) различаются между собой интонацией, характерной для каждого из них. Наиболее выраженной является интонация перечисления в описании.

Но следует обратить внимание на тот факт, что в чистом виде описание, повествование и рассуждение встречаются не всегда. Очень распространенными являются тексты, в которых наблюдается комбинация названных типов.

Например, в художественной прозе часто встречаются тексты, в которых присутствуют и элементы описания, и элементы повествования. Кроме того и рассуждение может включать в себя как элементы описания, так и элементы повествования.

Это придает тексту выразительность.

Примечание. В художественных текстах присутствует еще и кульминация, предшествующая концу события.

Примечание. В тексте-рассуждении иногда вступление и тезис могут совпадать. Кроме того, в тексте этого типа вывод в некоторых случаях может отсутствовать.

Самый простой способ определения типа текста (применяемый уже в начальной школе) – это использование вопроса и приема «фотографирования»:

Средства связи предложений в тексте

Рубрика: Подготовка к ЕГЭ по русскому языку

| Лексические повторы- повторы одного и того же слова или однокоренного слова. | Мы долго обсуждали прочитанную книгу. В этой книге было то, чего мы ждали. |

| Синонимы | Бунин в своем рассказе «Легкое дыхание» выразил тревожную мысль о судьбе человека. Сюжет новеллы представляет собой напряженное развитие двух мотивов: смерти и жизни. |

| Антонимы | Недруг поддакивает. Друг спорит. |

| Описательный оборот | — Вы меня удивляете, господа, – промолвила Одинцова, – но мы еще с вами потолкуем. За ужином Анна Сергеевна снова завела речь о ботанике. |

Морфологические средства:

| Союзы, союзные слова и частицы в начале предложений | Это как круги на воде. Но круги на воде, расширяясь, становятся слабее. |

| Использование личных (он, она, они), указательных (этот, тот, эта, та, эти, те) и некоторых других местоимений вместо слов из предшествующих предложений. | Лебеди стадом летели из холодной стороны в теплые земли. Они летели через моря. |

| Наречия | Вдруг… Сначала… Потом… Внизу… Справа… Рядом |

Разбор задания.

Среди предложений 25-34 найдите такое, которое соединяется с предыдущими при помощи противительного союза и личного местоимения. Напишите номер этого предложения.

(25)Не знаю, сколько прошло времени, но внезапно ночь озарилась ярким светом фар, и длинная тень какого-то великана легла на моё лицо. (26)Я зажмурилась и сквозь ресницы увидела своего отца. (27)Он взял меня на руки и прижал к себе. (28)Шёпотом он рассказал маме, что дошёл до райцентра, поднял всех на ноги и вернулся с вездеходом.

(29)Я дремала на его руках и сквозь сон слышала, как он кашляет. (30) Тогда никто не придал этому значения. (31)А он долго потом болел двусторонним воспалением лёгких.

(32)…Мои дети недоумевают, почему, наряжая ёлку, я всегда плачу. (ЗЗ)Из тьмы минувшего ко мне приходит отец, он садится под ёлку и кладёт голову на баян, как будто украдкой хочет увидеть среди наряженной толпы детей свою дочку и весело улыбнуться ей. (34)Я гляжу на его сияющее счастьем лицо и тоже хочу ему улыбнуться, но вместо этого начинаю плакать.

Задание включает в себя два условия: во-первых, предложение должно начинаться с противительного союза, а во-вторых, оно должно содержать личное местоимение. Начнем с первого условия. Из списка предложений только одно начинается с союза – предложение №31. В нем же есть и личное местоимение он.

Таким образом, правильный ответ – предложение №31.

Потренируйся.

1. Среди предложений 1 – 8 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи лексического повтора и личного местоимения. Напишите номер этого предложения.

(1) Тогда возникает вопрос: почему же человек так глух к внутреннему призыву самосохранения? (2) Почему он ломится в двери, на которых висит табличка «Посторонним вход воспрещен»? (3) Что это? (4) Глупость как врожденное качество человека? (5) Лишенный цели протест против всяческих законов и правил, который питается темной энергией животных инстинктов? (6) А может, неистребимая потребность познания? (7) Потребность, которая является столь же естественной, как и потребность пить, есть, спать… (8) Оглянитесь на историю человечества: она вся в этом неуступчивом и неуклонном движении за черту дозволенного.

2. Среди предложений 1 – 6 найдите такое, которое соединяется с предыдущими при помощи союза и притяжательного местоимения. Напишите номер этого предложения.

(1) Сочувствие – великая человеческая способность и потребность, благо и долг.

(2) Людям, такой способностью наделенным или тревожно ощутившим в себе недостаток ее, людям, воспитавшим в себе талант доброты, тем, кто умеет превращать сочувствие в содействие, живется труднее, чем бесчувственным.

(3) И беспокойнее. (4) Но их совесть чиста. (5) У них, как правило, вырастают хорошие дети. (6) Их, как правило, уважают окружающие.

3. Среди предложений 1 – 5 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи контекстного синонима. Напишите номер этого предложения.

(1) 10 июня 1812 года многотысячная армия Наполеона пересекла границу России. (2) Захватчики были уверены в своей быстрой победе. (3) Русскими войсками командовал Михаил Богданович Барклай-де-Толли, происходивший из древнего шотландского рода.

(4) Он хорошо знал о несокрушимой мощи французской армии, считал, что сражаться с врагом сейчас – это самоубийство, поэтому решил отступать.

(5) Решил отступать, несмотря на то что этому противилась его честь, несмотря на то что многие боевые соратники упрекали его в трусости.

8.2 Средства связи предложений в тексте

Видеоурок: ЕГЭ по русскому языку. Средства связи предложений в тексте

Лекция: Средства связи предложений в тексте

Из предыдущего урока вы узнали, что текст состоит из связанных по смыслу предложений. Они имеют общую тему и основную мысль. На данном уроке рассмотрим способы развития основной мысли и развёртывания текста.

Это цепной (последовательный) и параллельный способы. Зачастую в тексте встречаются связи, сочетающие оба способа. Каждый из названых способов включает в себя ряд инструментов, которые мы сейчас рассмотрим.

Цепная (последовательная) связь

Цепная связь наблюдается тогда, когда предложения связаны друг с другом последовательно, то есть первое со вторым, второе с третьим и так далее. Данный вид связи характеризуется употреблением в речи:

Если предложения не сцепляются, а сопоставляются, то между ними параллельная связь. В этом случае, второе, третье и последующие предложения поясняют и конкретизируют первое.

Все они однотипны по цели высказывания, эмоциональной окраске, порядку слов. В них используются глаголы совершенного или несовершенного вида.

Данный вид связи обеспечивается за счет использования в речи перечисления, сопоставления и противопоставления.

Пример: Послышался первый крик петуха. Посветлело небо на востоке. На небе осталась только одна звезда. Наступило утро нового дня.

| Предыдущий урок | Следующий урок |

Лексические и грамматические средства связи предложений в тексте

Размещено 21.11.16 в рубрике 11 класс, 9 класс

Предложения в тексте связаны между собой и по смыслу, и грамматически. Грамматическая связь означает, что формы слов зависят от других слов, находящихся в соседнем предложении, что согласуются между собой.

Лексические средства связи:

1) Лексический повтор – повторение одного и того же слова

Вокруг города по низким холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые. В лесах попадались большие луговины и глухие озёра с огромными старыми соснами по берегам.

2) однокоренные слова

Конечно, такой мастер знал себе цену, ощущал разницу между собой и не таким талантливым, но прекрасно знал и другую разницу — разницу между собой и более даровитым человеком. Уважение к более способному и опытному — первый признак талантливости. (В.Белов)

3) Синонимы. В лесу мы видели лося. Сохатый шёл вдоль опушки и никого не боялся.

4) Антонимы У природы много друзей. Недругов у неё значительно меньше.

5) Описательные обороты

Построили шоссе. Шумная, стремительная река жизни соединила область со столицей. (Ф.Абрамов)

Грамматические средства связи:

1) личные местоимения

1. А я сейчас слушаю голос древнего ручья. Он воркует диким голубком.2. Призыв об охране лесов должен быть обращён прежде всего к молодёжи. Ей жить и хозяйствовать на этой земле, ей и украшать её. (Л.Леонов).3. Он неожиданно вернулся в родное село. Его приезд обрадовал и испугал мать.(А.Чехов)

2) указательные местоимения (такой, тот, этот)

1. Над посёлком плыло тёмное небо с яркими, иглистыми звёздами. Такие звёзды бывают только осенью. (В.Астафьев). 2. Далёким, милым дёрганьем кричали коростели.

Эти коростели и закаты незабываемы; чистым видением сохранились они навсегда. (Б.Зайцев) – во втором тексте средства связи – лексический повтор и указательное местоимение «эти».

3) местоимённые наречия (там, так, тогда и др.)

4)союзы (преимущественно сочинительные)

Был май 1945 года. Гремела весна. Ликовали люди и земля. Москва салютовала героям. И радость огнями взлетала в небо. (А.Алексеев). Всё с тем же говором и хохотом офицеры поспешно стали собираться; опять поставили самовар на грязной воде. Но Ростов, не дождавшись чаю, пошёл к эскадрону» (Л.Н.Толстой)

6) вводные слова и конструкции (одним словом, итак, во-первых и др.)

Молодые люди говорили обо всём русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом, общество было довольно гадко. (А.Пушкин).

7) единство видовременных форм глаголов — использование одинаковых форм грамматического времени, которые указывают на одновременность или последовательность ситуаций.

Подражание французскому тону времён Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. (А.

Пушкин) – все глаголы употреблены в форме прошедшего времени.

8) неполные предложения и эллипсис, отсылающие к предшествующим элементам текста:

Хлеб режет Горкин, раздаёт ломти. Кладёт и мне: огромный, всё лицо закроешь (И.Шмелёв)

9) синтаксический параллелизм – одинаковое построение нескольких рядом расположенных предложений. Уметь говорить – искусство. Уметь слушать – культура. (Д.Лихачёв)