курбский при иване грозном биография

Андрей Курбский

Биография

Вопрос о роли Андрея Курбского в российской истории даже сейчас остается открытым. Воеводу с одинаковой частотой называют борцом с тиранией и предателем царя. Близкий сторонник Ивана Грозного покинул Русь, но, желая вразумить правителя, слал тому письма и даже получал ответные послания.

Детство и юность

Андрей Михайлович – старший сын в семье Михаила Михайловича и Марии Михайловны Курбских. Супружеская пара считалась приближенными царя, но из-за постоянных интриг вокруг трона не пользовалась милостью правителя. Поэтому, несмотря на богатую родословную, известная фамилия не стала гарантом обеспеченной жизни.

Сведения о юности и отрочестве Курбского не сохранились. Известно только, что вскоре после рождения Андрея в семье появились еще двое детей – братья Иван и Роман. Даже дата рождения боярина (1528 год) стала достоянием общественности благодаря самому Андрею Михайловичу. Мужчина упомянул значимое событие в одном из собственных сочинений.

Политика и военные походы

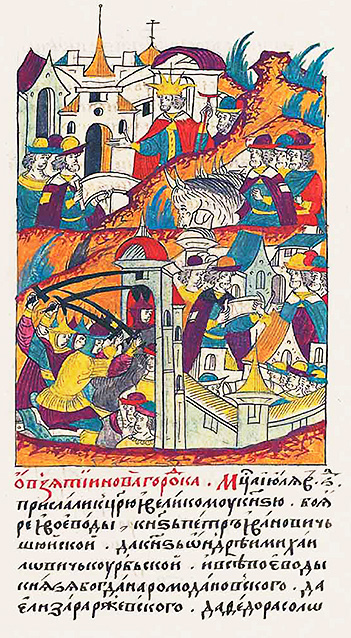

Подробная биография Курбского известна с 21-летнего возраста. Молодой человек показал себя отличным стратегом при взятии Казани в 1549 году. Смелый юноша привлек внимание Ивана Грозного. Помимо воинских заслуг, царя и боярина роднил возраст. Государь был младше Курбского всего на 2 года, поэтому мужчины легко нашли общие интересы.

За следующие три года Андрей из рядового стольника дослужился до звания воеводы. Полное доверие Курбский получает после победы над ханом Давлетом Гиреем в 1552 году. Особенно впечатлило царя то, что, несмотря на ранение, молодой герой вновь сел на коня спустя 8 дней после тяжелого увечья.

Неудивительно, что вскоре Курбский получает приглашение примкнуть к Избранной Раде, собранной Иваном Грозным для обсуждения политических вопросов. Наравне с Адашевым и Сильвестром боярин помогает царю решать сложные ситуации и определиться с курсом правления.

Напряжение в отношениях с государем наметились после побед Андрея Михайловича в Ливонской войне. Взгляды Ивана Грозного на приближенных резко изменились. Достижения и заслуги перестали играть значения, и, чтобы избежать опалы, Курбатов бежал в Литву.

Истинная причина побега не установлена. Современники выдвигают две версии: Курбатов боялся за собственную жизнь или поддался на уговоры короля Сигизмунда-Августа, мечтавшего переманить полководца. Вскоре после эмиграции Курбатов пополнил ряды литовских военачальников и даже выступал на стороне неприятеля против старых товарищей.

В награду за измену родине литовский король награждает Андрея Михайловича городом Ковелем и прилегающим к нему поместьем. Курбский получает новый герб Леварт, на флаге которого изображен гепард с поднятой лапой.

Чтобы развеять тоску по родине, мужчина принимается за переводы философских трудов. Помимо изучения мировоззрения древних, Андрей Михайлович пишет письмо бывшему другу – Ивану Грозному. Мужчины обсуждали взгляды на социально-политические проблемы и будущее страны, но не приходили к единому мнению.

Под впечатлением от деятельности Максима Грека Курбский создает несколько трактатов, отражающих взгляды бояр на устройство государства. Бывший приближенный царя рассылает деловые письма, где высказывает собственное видение. В письмах и посланиях воевода предстает борцом с тиранией и обличителем безумного царя.

Личная жизнь

Имя первой жены Андрея Михайловича, увы, не сохранилось. Известно, что при побеге из России боярин вынужден был оставить возлюбленную с собственными родственниками. Вместе с женой мужчина бросил девятилетнего сына.

Вся злость Ивана Грозного на близкого приближенного обрушилась на родных предателя. Мать, ребенка и супругу Курбского заточили в крепости, где последняя умерла «от тоски». Судьба старшего отпрыска Андрея Михайловича покрыта тайной, а позже стала объектом для различных исторических спекуляций.

Второй брак Курбского состоялся уже на территории Литвы. Новую возлюбленную бывшего воеводы звали Мария Юрьевна Гольшанская. Женщина происходила из влиятельного рода, который имел влияние на короля. Омрачал этот союз только факт, что Мария уже успела дважды стать вдовой и родить двух сыновей, которые приняли новость о новом замужестве матери агрессивно.

Первые несколько лет отношения супругов складывались наилучшим образом, но после того как Андрей Михайлович охладел к Марии, семья погрязла в скандалах. Разбирательства (физические и имущественные) дошли до короля, который постановил закончить скандалы и развести супругов. В 1578 году, после долгого раздела имущества, состоялся бракоразводный процесс.

А уже через год Андрей Курбский женился на Александре Семашко. Вскоре после свадьбы у супругов родился сын Дмитрий и дочь Марина. Единственное, что омрачало третий брак мужчины, – Мария Гольшанская, которую не устроили условия развода. Она по-прежнему требовала от бывшего мужа земель и всячески изводила мужчину.

Смерть

Последние годы жизни политического деятеля и бывшего помощника Ивана Грозного прошли в судебных тяжбах. Помимо Гольшанской, внезапно пожелавшей объявить третий брак Курбского незаконным, Андрей Михайлович воевал в суде с соседями. Пан Красельский, задолжавший Курбскому денег, отказывался возвращать долг. Разбирательства, которые перенесли в зал судебных заседаний, не давали результатов. Постоянные стычки и скандалы изрядно утомили Андрея Михайловича.

Память

Эпоха Ивана Грозного не может не вызывать интерес последующих поколений. Об этом непростом времени написаны книги, снято множество фильмов и сериалов, как документальных, так и художественных.

Одним из самых заметных проектов стал сериал «Грозный», вышедший в 2020-м. Роль Ивана Грозного разделили Александр Яценко и Сергей Маковецкий, а образ Андрея Курбского воплотил актер Константин Крюков. Также в сериале снимались Артур Иванов, Виталий Хаев, Людмила Полякова и другие актеры.

КУРБСКИЙ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

На 21-м году он участвовал в 1-м походе под Казань; потом был воеводой в Пронске. В 1552 г. он разбил татар у Тулы, причем был ранен, но через 8 дней был уже снова на коне. Во время осады Казани Курбский командовал правой рукой всей армии и, вместе с младшим братом, проявил выдающуюся храбрость. Через 2 года он разбил восставших татар и черемисов, за что был назначен боярином. В это время Курбский был одним из самых близких к царю людей; еще более сблизился он с партией Сильвестра и Адашева. Когда начались неудачи в Ливонии, царь поставил во главе ливонского войска Курбского, который вскоре одержал над рыцарями и поляками ряд побед, после чего был воеводой в Юрьеве Ливонском (Дерпте).

Но в это время уже начались преследования и казни сторонников Сильвестра и Адашева и побеги опальных или угрожаемых царской опалой в Литву. Хотя за Курбским никакой вины, кроме сочувствия павшим правителям, не было, он имел полное основание думать, что и его не минует жестокая опала. Тем временем король Сигизмунд-Август и вельможи польские писали Курбскому, уговаривая его перейти на их сторону и обещая ласковый прием. Битва под Невлем (1562 г.), неудачная для русских, не могла доставить царю предлога для опалы, судя по тому, что и после нее Курбский воеводствует в Юрьеве; да и царь, упрекая его за неудачу [1], не думает приписывать ее измене. Не мог Курбский опасаться ответственности за безуспешную попытку овладеть городом Гельметом: если б это дело имело большую важность, царь поставил бы его в вину Курбскому в письме своем. Тем не менее Курбский был уверен в близости несчастья и, после напрасных молений и бесплодного ходатайства архиерейских чинов [2], решил бежать «от земли Божия».

В 1563 г. (по другим известиям — в 1564 г.) Курбский, при помощи верного раба своего Васьки Шибанова, бежал из Юрьева в Литву [3]. На службу к Сигизмунду Курбский явился не один, а с целой толпой приверженцев и слуг, и был пожалован несколькими имениями (между прочим — гор. Ковелем). Курбский управлял ими через своих урядников из москвитян. Уже в сентябре 1564 г. Курбский воюет против России.

После бегства Курбского тяжелая участь постигла людей к нему близких. Курбский впоследствии пишет, что царь «матерь ми и жену и отрочка единого сына моего, в заточение затворенных, троскою поморил; братию мою, единоколенных княжат Ярославских, различными смертьми поморил, имения мои и их разграбил». В оправдание своей ярости Иоанн Грозный мог приводить только факт измены и нарушения крестного целования; два другие его обвинения, будто Курбский «хотел на Ярославле государести» и будто он отнял у него жену Анастасию, выдуманы им, очевидно, лишь для оправдания своей злобы в глазах польско-литовских вельмож: личной ненависти к царице Курбский не мог питать, а помышлять о выделении Ярославля в особое княжество мог только безумный. Курбский проживал обыкновенно верстах в 20 от Ковеля, в местечке Миляновичах. Судя по многочисленным процессам, акты которых дошли до нас, быстро ассимилировался московский боярин и слуга царский с польско-литовскими магнатами и между буйными оказался во всяком случае не самым смиренным: воевал с панами, захватывал силой имения, посланцев королевских бранил «непристойными московскими словами»; его урядники, надеясь на его защиту, вымучивали деньги от евреев и проч. В 1571 г. Курбский женился на богатой вдове Козинской, урожденной княжне Голшанской, но скоро развелся с ней, женился, в 1579 г., в третий раз на небогатой девушке Семашко и с ней был, по-видимому, счастлив; имел от нее дочь и сына Димитрия.

На чужбине Курбский не оставляет ученой деятельности. «Уже в сединах» [4] он тщится «латинскому языку приучатися того ради, иж бы могл преложити на свой язык, что еще не преложено» [5]. Он вступил в длительную и обширнейшую переписку с царем Иоанном. Переписка эта, бесспорно, является богатейшим источником наших сегодняшних знаний обо всех областях политической, церковной, богословской и литературной жизни России в XVI веке.

По убеждению Курбского, и государственные бедствия происходят от пренебрежения к учению, а государства, где словесное образование твердо поставлено, не только не гибнут но расширяются и иноверных в христианство обращают (как испанцы — Новый Свет). Курбский разделяет с Максимом Греком его нелюбовь к «осифлянам», к монахам, которые «стяжания почали любити»; они в его глазах «во истину всяких катов (палачей) горши». Он преследует апокрифы, обличает «болгарские басни» попа Еремея, «або паче бабския бредни», и особенно восстает на Никодимово евангелие, подлинности которого готовы были верить люди, начитанные в св. Писании. Обличая невежество современной ему Руси и охотно признавая, что в новом его отечестве наука более распространена и в большем почете, Курбский гордится чистотой веры своих природных сограждан, упрекает католиков за их нечестивые нововведения и шатания и умышленно не хочет отделять от них протестантов, хотя и осведомлен относительно биографии Лютера, междоусобий, возникших вследствие его проповеди и иконоборства протестантских сект. Доволен он также и чистотой языка славянского и противополагает его «польской барбарии».

Он ясно видит опасность, угрожающую православным польской короны со стороны иезуитов, и остерегает от их козней самого Константина Острожского; именно для борьбы с ними он хотел бы наукою подготовить своих единоверцев. Курбский мрачно смотрит на свое время; это 8-я тысяча лет, «век звериный»; «аще и не родился еще антихрист, всяко уже на праге дверей широких и просмелых. Вообще ум Курбского скорей можно назвать крепким и основательным, нежели сильным и оригинальным (так он искренне верит, что при осаде Казани татарские старики и бабы чарами своими наводили «плювию», т. е. дождь, на войско русское; [6], и в этом отношении его царственный противник значительно превосходит его. Не уступает Грозный Курбскому в знании Св. Писания, истории церкви первых веков и истории Византии, но менее его начитан в отцах церкви и несравненно менее опытен в умении ясно и литературно излагать свои мысли, да и «многая ярость и лютость» его немало мешают правильности его речи.

По содержанию переписка Грозного с Курбским — драгоценный литературный памятник: нет другого случая, где миросозерцание передовых русских людей XVI века раскрывалось бы с большей откровенностью и свободой и где два незаурядных ума действовали бы с большим напряжением. В «Истории князя великого московского» (изложение событий от детства Грозного до 1578 г.), которую справедливо считают первым по времени памятником русской историографии со строго выдержанной тенденцией, Курбский является литератором еще в большей степени: все части его монографии строго обдуманы, изложение стройно и ясно (за исключением тех мест, где текст неисправен); он очень искусно пользуется фигурами восклицания и вопрошения, а в некоторых местах (напр. в изображении мук митрополита Филиппа) доходит до истинного пафоса. Но и в «Истории» Курбский не может возвыситься до определенного и оригинального миросозерцания; и здесь он является только подражателем хороших византийских образцов. То он восстает на великородных, а к битве ленивых, и доказывает, что царь должен искать доброго совета «не токмо у советников, но и у всенародных человек» (Сказ. 89), то обличает царя, что он «писарей» себе избирает «не от шляхетского роду», «но паче от поповичев или от простого всенародства» (Сказ. 43). Он постоянно уснащает рассказ свой ненужными красивыми словами, вставочными, не всегда идущими к делу и не метким сентенциями, сочиненными речами и молитвами и однообразными упреками по адресу исконного врага рода человеческого. Язык Курбского местами красив и даже силен, местами напыщен и тягуч и везде испещрен иностранными словами, очевидно — не по нужде, а ради большей литературности. В огромном количестве встречаются слова, взятые с незнакомого ему языка греческого, еще в большем — слова латинские, несколько меньшем — слова немецкие, сделавшиеся автору известными или в Ливонии, или через язык польский.

В 1583 г. Курбский скончался.

Так как вскоре умер и авторитетный душеприказчик его, Константин Острожский, правительство, под разными предлогами, стало отбирать владения у вдовы и сына Курбского и, наконец, отняло и самый Ковель. Димитрий Курбский впоследствии получил часть отобранного и перешел в римо-католичество.

Оценки деятельности

Мнения о Курбском, как политическом деятеле и человеке, не только различны, но и диаметрально противоположны.

Одни видят в нем узкого консерватора, человека крайне ограниченного, но самомнительного, сторонника боярской крамолы и противника единодержавия. Измену его объясняют расчетом на житейские выгоды, а его поведение в Литве считают проявлением разнузданного самовластия и грубейшего эгоизма; заподозривается даже искренность и целесообразность его трудов на поддержание Православия.

По убеждению других, Курбский — умный, честный и искренний человек, всегда стоявший на стороне добра и правды. Так как полемика Курбского и Грозного, вместе с другими продуктами литературной деятельности Курбского, обследованы еще крайне недостаточно, то и окончательное суждение о Курбском, более или менее способное примирить противоречия, пока еще невозможно.

Труды

Кроме избранных сочинений Златоуста [8], Курбский перевел диалог патр. Геннадия, богословие, диалектику и др. сочинения Дамаскина [9], некоторые из сочинений Дионисия Ареопагита, Григория Богослова, Василия Великого, отрывки из Евсевия и проч. В одно из его писем к Грозному вставлены крупные отрывки из Цицерона («Сказ.» 205-9).

Литуратура

Литература о Курбском чрезвычайно обширна: всякий, кто писал о Грозном, не мог миновать и Курбского; кроме того его история и его письма с одной стороны, переводы и полемика за православие — с другой, настолько крупные факты в истории русской умственной жизни, что ни один исследователь до-петровской письменности не имел возможности не высказать о них суждения; почти во всяком описании славянских рукописей русских книгохранилищ имеется материал для истории литературной деятельности Курбский.

Использованные материалы

[3] В рукоп. «Сказании» Курбского, хранящ. в моск. главн. архиве, рассказывается, как Шибанов отвез царю 1-ое послание Курбского и был им за то мучен. По другому известию Васька Шибанов был схвачен во время бегства и сказал на Курбского «многия изменныя дела»; но похвалы, которыми осыпает царь Шибанова за его верность Курбскому, явно противоречит этому известию.

[7] Симон Окольский. Польский мир. Краков, 1641. Т. 1. С. 504. Цит. по: Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. М., 1998. С. 4.

[8] «Маргарит Новый»; см. о нем «Славяно-русские рукоп.» Ундольского, М., 1870

[9] см. статью А. Архангельского в «Журн. M. H. Пр.» 1888, № 8

Образцовый перебежчик. Как князь Курбский основал русскую политическую эмиграцию

В конце апреля Россия могла отметить важную дату в истории русской эмиграции. 30 апреля 1564 года из ливонского Юрьева перешел на литовскую сторону князь Андрей Курбский. Разумеется, он был далеко не первым и уж точно не единственным из пожелавших покинуть Московское государство и бежать к соседям. Фигура Курбского заняла место «отца-основателя» русской политической эмиграции не столько из-за самого факта побега, сколько из-за целого комплекса обстоятельств русской и восточноевропейской истории.

В исторической публицистике Ивана Грозного нередко помещают в ряд тиранов и кровавых королей эпохи Ренессанса, войной и казнями стремившихся к абсолютной власти и заодно укреплявших фундамент государственной мощи. Обычно в этом случае принято вспоминать Генриха VIII, Елизавету I или семейство Борджиа, а после меряться количеством казненных или оценивать изощренность злодейств. Для сравнения есть определенный повод. Грозный стал первым образцом жестокого и сильного правителя единого Русского государства, бросившего новую централизованную и расширенную его усилиями Россию в европейскую политику и в каком-то смысле заставившего Европу определить свое отношение к новой державе. Это монарх, о мировоззрении и личности которого мы можем судить благодаря многочисленным письмам со своим стилем и системой мышления. В каком-то смысле мы впервые можем смотреть на российского правителя как на личность — и это заставляет помещать Грозного в контекст эпохи Возрождения.

Но именно эта «персональность» Ивана Грозного делает его сторонников и противников — тех, кого он приблизил к трону, и тех, кого обрек на расправу и казнь, — а равно все его крупные успехи и чудовищные неудачи также первоэлементами современной истории России, исходя из которых мы судим о нашем обществе и государстве.

Андрей Курбский оказывается в этой истории важнейшей фигурой — тем, кто сознательно отпадает от царства Ивана и позже обосновывает свой выбор.

Приближение к трону

Положение и карьера Курбского в Московском государстве отражает все противоречия положения знатного аристократа. Курбские относились к роду Рюриковичей и считали себя потомками Владимира Мономаха. Их предки некогда занимали престол ярославских князей и даже краткое время носили титул великого князя. Но к XVI веку Курбские в течение многих поколений находились на службе у великого князя Московского и не были напрямую связаны со своим прежним уделом. Московские правители наделяли своих вассалов землями, оказывали им и другие милости, могли приближать или отдалять, но здесь уже давным-давно не шло речи о полноценном распоряжении властью в пределах своего родового владения. Возвышение Андрея Курбского было плодом его личных усилий и оказалось во многом связано с другой личностью — государем Иваном Васильевичем, уже успевшим провозгласить себя царем.

Правление Ивана, в том числе благодаря Курбскому, иногда принято разделять на добрые и недобрые периоды. Фактически именно Курбский в своей написанной в эмиграции «Истории о Великом князе Московском» заложил эту логику оценки правителей России, которые в ранние годы прислушиваются к мудрым советникам и тем работают на благо государства, а после отворачиваются от них, предаются самовластью и тем погружают страну либо в пучину террора, либо просто в мрачный тупик. Отсюда следуют и пушкинские «дней Александровых прекрасное начало», и выделение «тридцать седьмого года» в отдельную рубежную дату, да и многие другие стремления резко разделить первые и вторые сроки.

Андрей Курбский в первые годы правления Ивана Васильевича попадает в достаточно узкий круг ближайших советников московского правителя, разрабатывавший программу государственных преобразований. Здесь довольно сложно детально восстановить причины появления Курбского в этом круге, который сам он в своих сочинениях назвал «Избранной Радой». При всей грубости подобных параллелей с современными понятиями Рада была неким технократическим кружком — ее «избранность» определялась волей государя, помещавшей ее членов вне традиционной властной иерархии. Курбский был близок к одному из ведущих членов Рады, окольничему Алексею Адашеву, приобретшему сильное влияние на государственные дела.

Сама эта близость объяснялась не только семейными связями, но и личными качествами Курбского: он обладал редким для московского аристократа своего времени книжным образованием, внимательно изучал духовную литературу, беседовал и переписывался с по-видимому наиболее просвещенным православным книжником, пребывавшим в то время в Московском государстве — Максимом Греком, уроженцем Корфу, обучавшимся в Италии и в молодости присутствовавшим на проповедях Савонаролы. Стоит признать, что другим действительно глубоким знатоком духовной литературы был и сам Иван Грозный. Позже, уже после бегства Курбского это прекрасно раскроется в их заочной полемике — впрочем, вряд ли это было неизвестно и до побега князя. Собрание отобранных по их достоинству людей вокруг начитанного и богобоязненного Государя всея Руси, принятие важнейших решений после общего обсуждения и советов — в этом виделся Курбскому идеал государства. Впрочем, не в малой степени это проистекало из принадлежности к этому узкому кругу.

Можно перечислить много успехов Московского государства в период существования Избранной Рады — от хрестоматийного взятия Казани до сложных правовых реформ и создания работающей системы местного самоуправления. Сам Курбский в этот период, впрочем, выступает не столько как начитанный советник, сколько как полководец, командующий полками во время взятия Казани и отражений набегов Крымского хана — вполне естественное приложение сил для честолюбивого молодого князя.

Новые времена

Постепенно, однако, Грозный стал отворачиваться от партии Избранной Рады, которую удерживали вблизи престола лишь симпатии самодержца. Отчасти это объяснялось колебаниями некоторых ее членов во время смертельной болезни царя, когда тот просил свое окружение присягнуть его малолетнему сыну Дмитрию: будучи уверенными в том, что царь на краю могилы советники начали рассуждать о будущем в категории борьбы различных группировок и посчитали невыгодным признание наследником Дмитрия, так как фактически это означало чрезмерное усиление рода супруги Грозного Анастасии Захарьиной. Вполне обычные игры и расчеты у ложа умирающего монарха привели к непоправимым последствиям, когда царь чудом выздоровел: он хорошо запомнил нежелание тех, кого он считал верными советниками, отдавать престол его сыну. И мысль о ненадежности своего положения, недоступность данных Божьим помазанием прав истинного самодержца, крепко засела в сознании Ивана.

В 1558 году Иван Грозный успешно начинает Ливонскую войну — окрепшее Московское государство вторгается на земли, уже входящие в ментальную орбиту «Европы», и раздумывает об организации прямой морской торговли. В это же время Москва предлагает своему многовековому сопернику — Великому княжеству Литовскому пойти в совместный поход на Крым и покончить с общим врагом. Тем самым решалась бы проблема уязвимости южных границ, важнейшая стратегическая задача. Ради этого, а также для того, чтобы избежать вмешательства Литвы в Ливонскую войну, царь в предложении к Великому князю Литовскому готов был навсегда отказаться от претензий на земли бывшей Киевской Руси — постоянный предмет споров между Московским государством, притязавшим на все наследие Рюриковичей, и Великим княжеством Литовским. В Литве, однако, не посчитали эту неслыханную уступку и хитроумный план, разработанный Алексеем Адашевым, особо выгодными для себя. И здесь они смотрели не столько на суть предложения, сколько на отдаленные последствия его принятия. Как откровенно сказал во время переговоров один из литовских дипломатов: «И только крымского избыв, и вам не на ком пасти, пасти вам на нас». Страх перед невиданным усилением Москвы и предположение, что, разгромив Крым, она не остановит экспансию, победил соблазн принять выгодную текущую договоренность. Литва поддержала Ливонский орден и вступила в союз с крымским ханом. Сдерживание экспансии с Востока казалось более важной задачей, чем достижение договоренности с Москвой на ее (в принципе, не столь уж жестких) условиях. Это превращало Ливонскую войну из легкой прогулки в не вполне надежное предприятие. Адашев и другие члены окружения царя стали советовать ему остановить боевые действия.

Но царь посчитал это признаками измены, отсутствия единства и желанием печься лишь о своих выгодах. Война усиливается, присоединение Литвы не кажется Грозному неразрешимой проблемой, он громит Литовское войско и занимает важнейший город Полоцк. Адашев и другие советники попадают в опалу, вскоре начинаются следствия и казни. Сложно сказать, насколько ход расправ действительно приближался к Курбскому. Он в эти годы — активный участник Ливонской войны, где проявляет себя с переменным успехом. Тем не менее прежняя близость к Адашеву безусловно означала отсутствие прежней близости к царю и туманные виды на карьеру. Начавшиеся казни, усиливающийся произвол в действиях царя в любом случае не могли не беспокоить Курбского как очевидное нарушение прежних правил игры, уничтожение равновесия в отношениях между монархом и аристократическими родами (которые, хотя и не имели каких-то закрепленных в документах и хартиях собственных вольностей, все же имели традиционные представления о правилах взаимоотношения с государем). В переписке, которую он вел из Ливонии со старцем Псково-Печерского монастыря Вассианом, он уже говорил о грозящих ему бедах от «Вавилона» (что, как считается, указывало на Ивана Грозного, то есть, по смыслу библейской метафоры, он уже ощущал cебя пленником могучего правителя, не связанного с Богом) и печалился об отсутствии пророков, обличающих неправедных царей.

Вскоре после написания этого письма в ночь на 30 апреля 1564 года Курбский с немногими товарищами бежит на литовскую сторону.

Царский собеседник

Причины этого побега до сих пор остаются неизвестными. Но известно, что побег не был для Курбского шагом в неизвестность. У Курбского при переходе на литовскую сторону хранились письма виленского воеводы Николая Радзивилла, а также от великого князя литовского и польского короля Сигизмунда Августа. Время написания этих писем неизвестно — в 60-е годы письма к русским воеводам от имени литовской знати с предложением перейти на сторону Литвы были неединичной практикой. Наличие в Литве влиятельных православных вельмож и очевидно более свободное положение местной шляхты по сравнению с Москвой делало этот прием не столь бессмысленным: и до, и после Курбского отмечались побеги представителей благородного сословия Московского государства в Литву. Но все же случай Курбского — князя и военачальника — совершенно особый.

Однако даже не это превратило Курбского в архетип русского перебежчика. Прежде всего в этом заслуга его эпистолярного и литературного наследия. В первые же дни после побега Курбский отправил Грозному гневное послание, в котором обвинял царя в тиранстве, в уничтожении «сильных во Израиле» и пагубном самовластии, а также жаловался на несправедливые личные притеснения и отсутствие у царя внимания к своим лучшим слугам. Такое личное обращение к правителю было беспрецедентным для российской истории, не менее беспрецедентным было и то, что Грозный посчитал нужным ответить на письмо Курбского своим — полным ядовитых обвинений в адрес самого изменника. На каждый упрек Курбского Грозный отстаивал право самодержца казнить и миловать. Завязалась переписка, письма в ней полны отсылок к библейским сюжетам, цитат из святоотеческих текстов, упоминаний событий из недавней истории Московского государства. По большому счету этот жанр аргументированного обмена обвинениями и упреками сделал возможным темперамент обоих корреспондентов. Их гордость и гнев сделали невозможным прекращение диалога. Эта же личная обращенность друг к другу, образованность и начитанность каждого участника переписки по большому счету задала для русской культуры рамки, с одной стороны, обличения тирана и призыва к уважению традиционных вольностей, а с другой — апологетики единоличного правителя и проклятий в адрес изменника.

В чужом отечестве

Курбский действительно стал изменником и предателем. Он присягнул врагу своего прежнего государя — великому князю литовскому и польскому королю, присоединился к его войскам и стал литовским военачальником в походах против московских войск. Впрочем, нельзя сводить его роль и место в истории лишь к измене. Новый период в жизни Курбского не был связан борьбой с Москвою — скорее, это было неизбежной платой для перебежчика такого ранга. Участвовал Курбский и в походах против татар — иными словами, применял свою саблю там, где это было нужно новому отечеству.

Сигизмунд Август действительно милостиво принял беглеца и наделил его богатыми имениями, которые были сосредоточены на Волыни, их центром был нынешний город Ковель — они соответствовали статусу знатного человека, хотя заведомо не превращали его в магната. Теперь Курбскому надо было встраиваться в новую систему норм и отношений, принятую в Великом княжестве Литовском, а затем уже в общем польско-литовском государстве Речи Посполитой — шляхетской республике с совершенно другими правами и вольностями шляхты и принятыми нормами в отношениях друг с другом.

Первое, что начал делать Курбский в Литве — подписываться «князем Ярославским» и «князем Ковельским». Оба титула были ничем не обеспечены: родовая связь с прежними ярославскими князьями к тому времени не означала почти ничего, а Ковелем Курбский владел от имени Сигизмунда Августа — и никак не мог считаться его князем. Но все же амбиции требовали громких титулов. Жизнь Курбского на Волыни оказалась наполнена постоянными конфликтами с соседями, которые нередко переходили во вторжения на территорию чужих владений с отрядами верных слуг для потрав и уничтожения имущества. Он отбирал имения и сажал их владельцев в темницы, выбивал долги из местных евреев (широко известна история, как его слуги схватили нескольких ковельских евреев, которые были поручителями по чьему-то долгу, и посадили их в яму с водой, полную пиявок, в которой пленники провели больше 40 дней), постоянно судился за те или другие владения. Фактически он вел себя как барон-разбойник. Большинство его поступков, скорее всего, мало отличали его от шляхетского и магнатского окружения, но все же князь, видимо, не понимал некоторые негласные правила, которые позволяли бы ему не перегибать палку и оставаться в рамках «приличия». Во всяком случае есть свидетельства, что его слуги (многие из которых участвовали в его побеге) пользовались на Волыни особо недоброй славой.

Крайне неудачный брак Курбского, который женился на дважды вдове и наследнице богатых имений Марии Гольшанской, но в итоге вступил в конфликт с ее взрослыми сыновьями, не желавшими терять наследство, и был вынужден начать громкий и разорительный бракоразводный процесс, так же, по-видимому, помещает Курбского в рамки привычного сюжета: эмигрант и борец за высокие цели оказывается в новом отечестве довольно неоднозначной и скандальной личностью.

Впрочем, жизнь в Литве была также и временем значительных усилий Курбского на книжном поприще. Князь, безусловно, остался сторонником и защитником православия, организовал в своем имении Миляновичи кружок переписчиков книг (имеющихся средств не было достаточно для организации типографии), специально освоил латынь, собрал в имении переводчиков, занявшихся переложением на славянский язык трудов православных богословов — Василия Великого, Иоанна Дамаскина и Иоанна Златоуста, до того доступных в русском православном обиходе не полностью либо в отдельных цитатах. Князь активно включился в сложную деятельность по отстаиванию и развитию православия в напряженной межконфессиональной и постепенно вестернизирующейся среде Речи Посполитой и, может быть, отдавал этому главные душевные силы.

Само бегство из отечества всегда заключает в себе противоречие. В том числе и поэтому Курбский не заслуживает каких-либо однозначных оценок. Печальным, однако, является то, что противоречия, сказавшиеся и в его поступках и обличениях тирана, и в эмигрантской жизни, до сих пор вызывают живые ассоциации и комментарии.