лермонтов в пятигорске история кратко

Маленький домик великого поэта. Пятигорск глазами Михаила Лермонтова

Именно на Кавказе он провел последние месяцы своей жизни.

«Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подножья Машука: во время грозы облака будут опускаться до моей кровли».

Это слова Григория Печорина – героя известного романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Однако, оказавшись в Пятигорске, думаешь: «А не о себе ли он писал тогда?»

В 205-й день рождения поэта и писателя Михаила Лермонтова захотелось вспомнить не о Государственном музее-заповеднике «Тарханы», расположенном в Белинском районе Пензенской области, а о скромном домике в Пятигорске, где поэт провел последние два месяца жизни.

Вспоминаю первые строчки романа, сопоставляю их с расположением домика. Все, как описывал сам поэт – он находится в исторической части города, у подножия горы Машук. К слову, в настоящее время напротив музейного комплекса расположился знакомый пензенцам по названию санаторий «Тарханы».

Сам дом с камышовой крышей, как часто называют последние пристанище писателя, значительно отличается от барского дома в «Тарханах». Он очень скромный – и по размерам, и по интерьеру. Одним словом, типичный провинциальный дом Пятигорска первой половины 19 века – отштукатуренный, набеленный мелом и имеющий камышовую крышу. Однако известно, что заплатил за аренду этого жилища Михаил Юрьевич немало денег.

Памятник истории федерального значения – Государственный музей-заповедник памяти Михаила Юрьевича Лермонтова – был открыт далеко не сразу после его гибели, а лишь в 1912 году (ранее удалось лишь установить здесь мемориальную доску). Комплекс состоит из четырех отделов – литературный отдел (дом генерала Верзилина), отдел «М.Ю. Лермонтов в изобразительном искусстве» (расположенный в бывшем доме Уманова), Дом Алябьева и непосредственно «Домик Лермонтова», где он и жил. Точнее, снимал одну половину дома. Вторую часть строения арендовал его товарищ – капитан Алексей Столыпин.

Усадьба была построена коллежским асессором Василием Умановым по проекту, разработанному знаменитым архитектором Джузеппе Бернардацци, но сам домик, в котором жил Лермонтов, был построен благодаря Василию Чилаеву (отставной плац-майор).

Зайдя на территорию музея, сложно сразу понять, где же находится домик с камышовой крышей, больше напоминающий крестьянское жилище. Он прячется за одним из строений, расположенных на территории комплекса.

Осенью природа на Кавказе не может ни радовать жителей Поволжья, где все уже ходят в теплой одежде и даже головных уборах. В Пятигорске температура порой доходит до 30 градусов выше нуля. На солнце переливаются желто-оранжевые листочки, а насыщенные красные оттенки цветущего по бетонным стенам плюща добавляют усадьбе уюта.

К «Домику Лермонтова» ведет каменная дорожка, клумбы повсюду усажены цветами, а по краям – плетеные заборы, напоминающие о жизни казаков.

Несмотря на то, что сам домик небольшой, посетить это место приезжают тысячи туристов со всей страны и зарубежья, а также многочисленные отдыхающие из близлежащих санаториев.

Домик состоит всего из четырех комнат, две из них принадлежали Лермонтову, а остальные – его товарищу.

Половина домика, где жил Столыпин

Прибывший на Кавказ в середине мая 1841 года поэт любил веселые компании – по вечерам на «лермонтовской половине» собирались молодые офицеры. Несмотря на это, поэт много времени посвящал и творчеству – здесь появились на свет его знаменитые стихи «Пророк», «Выхожу один я на дорогу», «Дубовый листок» и другие.

Лермонтовская часть дома

Войдя в небольшое строение, погружаешься в атмосферу 19 века. В «лермонтовской половине» экскурсовод предлагает представить, как поэт писал свои стихи, глядя на Эльбрус и Кавказский хребет.

Письменный стол и кресло, принадлежащие Лермонтову, были привезены в Пятигорск из Петербурга. Эти вещи в музей передала сестра поэта – Евгения Шан-Гирей.

Известно, что из предметов, находившихся в доме во время пребывания там поэта, сохранился лишь круглый столик, который стоит в гостиной у небольшого дивана.

Однако и привезенные вещи, относящиеся к жизни поэта, все же передают атмосферу ушедшей эпохи.

Домик, в котором поэт предавался творчеству, одиноким раздумиям, веселился в шумных компаниях, стал для Лермонтова по-настоящему родным. Именно сюда было привезено его тело после роковой дуэли.

Пятигорские улицы напоминают о поэте: названия «Печорин», «Мцыри», «Тарханы» не раз встречаются на пути. Также имеется и череда «лермонтовских мест», где либо любил бывать сам поэт, либо описывал их в своих произведениях:

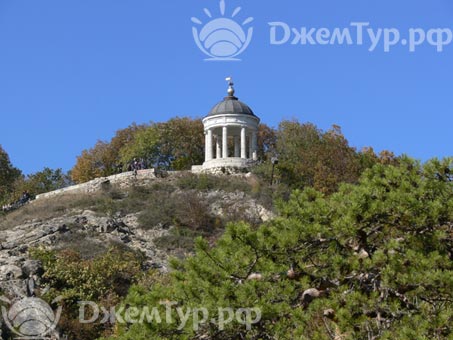

Беседка «Эолова арфа»

Елизаветинская (Академическая) галерея

На предполагаемом месте дуэли Лермонтова и Мартынова стоит памятник, куда продолжают приходить толпы туристов, желающих отдать дань памяти великому русскому поэту.

А в пятигорском «Некрополе» Лермонтов был изначально похоронен. То, что случится с ним, поэт будто предчувствовал, и это нашло отражение в одном из предсмертных стихотворений:

«Уж не жду от жизни ничего я,

И не жаль мне прошлого ничуть;

Я ищу свободы и покоя!

Я б хотел забыться и заснуть!»

(М.Ю. Лермонтов «Выхожу один я на дорогу»).

При подготовке материала использовались данные с сайта Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова в Пятигорске.

Пять причин посетить Лермонтовский музей в Пятигорске

Как известно, Лермонтов любил бывать на Кавказе и не раз останавливался в Пятигорске. Именно здесь поэт жил последние недели перед роковой дуэлью на Машуке. Город с тех пор сильно изменился, но маленький домик, где писатель провел два летних месяца, до сих пор хранит о нем память. Теперь там открыт музей-заповедник М.Ю. Лермонтова, который обязательно посещают все поклонники поэта, приезжающие на Кавказ. Вот самые ценные экспонаты, которые обязательно нужно увидеть каждому.

Фото: Игорь Чабаненко/ТАСС

Домик Лермонтова: последний приют поэта

Этот скромный флигель, с камышовой крышей, у подножия Машука — одно из старейших строений Пятигорска. Его еще в XIX веке на территории своей усадьбы построил отставной офицер Чилаев, чтобы сдавать. 15 мая 1841 года в него заселился самый известный постоялец — 26-летний поручик Михаил Лермонтов, а вместе с ним его родственник и друг офицер Алексей Столыпин.

Флигель был обставлен скромно, но уютно: две спальни, гостиная, буфетная и подвальчик с кухней для прислуги. Из окошка спальни Лермонтова в ясную погоду можно было видеть Эльбрус.

За три месяца проживания молодые люди заплатили 100 рублей серебром. Правда, поэт провел там не три месяца, а только два. 15 июля Лермонтов стрелялся на дуэли, и именно в этот дом привезли раненного поэта, где он провел последние часы жизни.

Фото: Антон Подгайко

Фото: Антон Подгайко

Фото: Антон Подгайко

Фото: Антон Подгайко

Фото: Антон Подгайко

Весь остальной интерьер воссоздан. В гостиной постарались сделать все так же, как было при Михаиле Юрьевиче: деревянный диван, покрытый шерстяным ковром, рукописные копии стихотворений на маленьком столике, небольшой буфет с посудой.

В начале XX века Пятигорск едва не лишился лермонтовского флигеля. Новый владелец собирался отправить домик под снос и построить на его месте что-то более современное. Спасение пришло от городской администрации. Из казны было выделено 15 тысяч рублей, которых хватило, чтобы выкупить всю усадьбу. Ее передали в распоряжение Кавказского горного общества, оно и занялось созданием в ней Лермонтовского литературного музея. В 1912 году он открыл двери для посетителей.

Кресло и стол из квартиры Лермонтова в Петербурге

Одна из первых и до сих пор самых ценных музейных реликвий — письменный стол и кресло Лермонтова, которые стояли в его квартире в Петербурге. У этого экспоната долгая история.

Фото: Антон Подгайко

После смерти Михаила Юрьевича их забрал себе его троюродный брат — Аким Шан-Гирей, автор известных мемуаров о поэте. В них он писал, что перед отъездом Лермонтова на Кавказ они вместе разбирали бумаги из ящиков этого стола. Некоторые стихотворения отбирали для сборника, другие — сжигали в камине. В Пятигорск мебель попала уже вместе с дочерью Акима — Евгенией.

— Евгения Акимовна переехала на Кавказ, забрав с собой некоторые семейные реликвии, в том числе лермонтовский стол, — говорит Антон Данилов. — Когда ей пришлось на какое-то время отлучиться из Пятигорска, самые ценные вещи Евгения Акимовна передала соседям. Так случилось и с этой петербургской мебелью. Долгое время она находилась в сарае у знакомых Шан-Гирей. Когда был создан музей Лермонтова, Евгения Акимовна вспомнила о мебели и отдала ее в дар.

С этим подарком связан забавный случай. Первым попечителем музея был учитель и активный член горного общества Дмитрий Павлов, он был известен среди коллег дотошным характером. Павлов опубликовал в местной газете статью, где высказал сомнения о подлинности предметов мебели. Дарительницу это очень возмутило, и она потребовала вернуть подарок назад. Извиняться пришлось всему правлению Кавказского горного общества. К счастью, мебель музей сохранил — комплект из письменного стола и каминного кресла стоит в домике до сих пор.

Картина «Вид на Крестовую гору»

Лермонтов известен как писатель, но он был также довольно способным художником. Писать картины он начал даже раньше, чем стихи. И особенно много картин он создал на Кавказе. Горы и всадники на лошадях, пожалуй, самые частые сюжеты его работ. По воспоминаниям современников, поэт часто выбирался писать этюды с натуры. Одним из любимых мест было плато Бермамыт.

В музее хранится одна из лучших живописных работ Лермонтова — картина «Вид Крестовой горы». Особенно интересна она потому, что изображает подъем на Крестовую гору, описанный на первых страницах «Бэлы».

» — Вот и Крестовая! — сказал мне штабс-капитан, когда мы съехали в Чертову долину, указывая на холм, покрытый пеленою снега; на его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога, по которой проезжают только тогда, когда боковая завалена снегом».

Здесь был поэт

Пятигорск и Кисловодск, конечно, были излюбленными местами поэта. Но и в Дагестане, и в Чечне он провел немало времени. И если от Грозненской крепости, где в 1840 году Лермонтов пробыл довольно долго, не осталось даже камня, то в Дагестане кое-что еще напоминает о Лермонтове. Как и в Ставрополе — который поэт также посещал.

Ставрополь, здание военного госпиталя

По дороге в ссылку в марте 1837 года Лермонтов простудился и оказался в военном госпитале Ставрополя. Здание было перестроено в начале XX века, но первый этаж не тронули. Сейчас там работает кафе.

Фото: Дмитрий Степанов

Но знакомство Лермонтова с городом произошло значительно раньше, в пятилетнем возрасте. Бабушка везла его в Пятигорск на Горячие Воды, и они ждали «оказии» на Тифлисской заставе. Позже на месте заставы появилась Триумфальная арка. Ее и сейчас можно увидеть в Ставрополе, но это новодел, восстановленный по чертежам.

Кисловодск, гора Кольцо

«Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая Кольцом; это — ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд», — пишет в своем дневнике Печорин в романе «Герой нашего времени». Лермонтов любил это красивое и труднодоступное место.

Фото: Светлана Шимкович / Фотобанк Лори

В самом Кисловодске поэт посещал Нарзанную галерею, гулял по берегу Ольховки и засиживался в ресторации, на месте которой теперь находится Лермонтовская площадка — напротив главного входа в Курортный парк.

Буйнакск, скала Кавалер-Батарея

В Темир-Хан-Шуру (ныне Буйнакск) Лермонтов приезжал в 1840-м. Сохранился его рисунок, где поэт изобразил себя и своих товарищей, как он сам написал там же, «на привале в Темир-Хан-Шуре». Найти в Буйнакске «лермонтовское место» легко (памятной таблички, правда, уже нет) — скала Кавалер-Батарея с характерными очертаниями видна издалека, дойти до нее можно по центральной улице Ленина. Скала считается памятником природы, здесь хорошая обзорная площадка — неудивительно, что Лермонтов не обошел ее вниманием.

Лермонтовский Пятигорск

Впервые Лермонтов побывал здесь еще десятилетним ребенком, вместе с бабушкой, Е.А. Арсеньевой. Она часто привозила хилого и болезненного мальчика для лечения «на воды». Уже тогда красота этих мест, жители Кавказа с их обычаями и величие двуглавого Эльбруса поразили воображение Михаила.

В 1837 году за стихотворение «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтов был сослан на Кавказ, в дороге сильно простудился и был вынужден приехать в Пятигорск на лечение. В своем письме сестрам Лопухиным, поэт пишет: «Я теперь на Водах пью и принимаю ванны, словом, веду жизнь настоящей утки. ». После окончания ссылки и возвращения домой, впечатления о поездке по Кавказу выливаются в новые произведения. Весной 1841 года Лермонтов еще раз вернулся в Пятигорск и провел последние месяцы жизни именно здесь.

За свою недолгую жизнь он не раз побывал в районе Кавказских Минеральных вод, и в каждом из курортных городов оставил о себе память. В Железноводске именем М.Ю. Лермонтова назван источник минеральной воды, а на доме Карповых, где он некогда снимал комнату, висит мемориальная доска. В Кисловодске поэт был впечатлен красотой курортного парка и открывающимся с высоты Джинальского хребта величием двуглавого Эльбруса. Но, конечно, больше всего мест, связанных с Лермонтовым, находится в Пятигорске, где поэт некоторое время жил и творил.

Кавказ в произведениях М.Ю. Лермонтова

Покоренный красотами Кавказа и впечатленный местными легендами и преданиями, Лермонтов пишет сказку «Ашик-Кериб».

По воспоминаниям о поездке на Кавказ в 1837 году, талантливый молодой поэт создает «Дары Терека», «Мцыри», «Тамару» и роман «Герой нашего времени». А в «Княжне Мэри» он описывает «чистенький городок», названный Пятигорском. Вообще, эта повесть может служить путеводителем по старому Пятигорску, настолько точно и детально поэт описал город, обычаи и нравы местного «водного общества».

В «Княжне Мэри» Лермонтов также очень поэтично описал гору – Кольцо: «Это ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд».

Неудивительно, что в Пятигорске сохранилось множество достопримечательностей, связанных с жизнью и творчеством М.Ю. Лермонтова.

Сквер имени М.Ю. Лермонтова

Осмотр мест, связанных с Лермонтовым, лучше всего начать с памятника поэту, установленному в 1889 году в сквере имени Лермонтова. Этот монумент был создан на средства, пожертвованные горожанами, которые собирались по подписке около 13 лет. Скульптором был выбран А.М. Опекушин, который является также автором знаменитого памятника А.С. Пушкину в Москве. Лермонтов, чья фигура отлита из бронзы, изображен сидящим, устремившим взор вдаль, на Кавказские горы. Перед ним лежит раскрытая книга. Пьедестал, на котором восседает поэт, гранитный, привезенный из Крыма. Спереди на пьедестале – бронзовая лира и лаконичная надпись: «М.Ю. Лермонтову. 16 августа 1889 года». Именно в этот день состоялось открытие памятника.

Музей «Домик Лермонтова»

В небольшом домике на тогдашней северной окраине Пятигорска, поэт провел свои последние месяцы жизни, с мая по 15 июля 1841 года. Сюда же его принесли и после дуэли.

В 1884 году по инициативе русского драматурга Островского и группы почитателей поэта, на доме была установлена мраморная доска, на которой было написано: «Дом, в котором жил поэт М. Ю. Лермонтов».

В 1912 году это дом стал музеем по инициативе Кавказского горного общества. К открытию музея практически ничего из вещей и мебели поэта не сохранилось, кроме круглого прикроватного столика. Но постепенно он стал наполняться вещами того времени. В 1912 году троюродная племянница Лермонтова подарила музею письменный стол и кресло из его петербургской квартиры, которые поставили в комнате, служившей поэту одновременно и кабинетом, и спальней.

В 30-х годах двадцатого века началось активное пополнение музея экспонатами. Среди 7000 тысяч вещей, выставленных здесь – личные вещи Лермонтова, предметы мебели той эпохи, рисунки, экспозиции знаменитых художников того времени.

В 1946 году музею был передан и находящийся рядом дом Верзилиных, в котором 13 июля 1841 года произошла роковая ссора между М.Ю. Лермонтовым и майором Н.С. Мартыновым.

В 60-70-х годах 20 века в домах Чилаева и Верзилиных провелись реставрационные работы, благодаря которым им был придан именно тот облик, который видел Лермонтов в последние дни своей жизни.

В 1973 году для сохранения лермонтовских мест был принят указ о создании Государственного музея – заповедника М.Ю. Лермонтова на базе старого района, где находится дом-музей, и памятников в Пятигорске, Железноводске и Кисловодске.

Место дуэли

На северо–восточном склоне Машука находится печальный памятник, свидетельство трагического события, унесшего жизнь великого поэта. В том, что памятник, стоящий на предполагаемом месте дуэли Лермонтова и Мартынова, находится там, где надо, у многих есть большие сомнения. Дело в том, что свидетельства людей, присутствовавших при этом, сильно отличаются друг от друга. В 1878 году пятигорские фотографы А.К. Энгель и Г.И. Раев положили камень в том месте, где, по рассказам старожилов, произошла дуэль. В 1881 году на этом месте был установлен невысокий каменный обелиск с короткой надписью на нем: «М.Ю. Лермонтов. 15 июля 1841 г.».

В июне 1901 года было решено сделать временный памятник поэту в честь 60-летия со дня его гибели. Скульптором Л.К. Шодским была создана композиция из дерева и гипса по проекту главного архитектора И.И. Байкова. Однако через несколько лет непрочное сооружение обветшало под воздействие погодных условий, и пришло в негодность.

Средств в городской казне было недостаточно для возведения нового памятника, а сборы пожертвований были невелики. Поэтому в 1907 году был вновь установлен временный памятник поэту в виде бюста на постаменте.

Наконец, в начале 1914 года, в канун 100-летия со дня рождения Лермонтова, министерство КМВ выделило средства для создания постоянного памятника. Скульптором был выбран Б.М. Микешин, который в то время занимался установкой памятника Лермонтову возле петербургского Кавалерийского училища. Предполагалось, что монумент будет готов ко дню рождения поэта, но по объективным причинам открытие было перенесено на октябрь 1915 года. Памятник представляет собой высокий обелиск из кисловодского песчаника и композиционно напоминает обелиск А.В. Пастухова на вершине Машука. Изначальный план Микешина был нарушен, когда монумент огородили пулями из бетона, соединенными цепями, с четырьмя бетонными грифами по углам. Истинный смысл этой композиции до сих пор остается неясным.

Обелиск на месте дуэли является местом проведения ежегодных поэтических встреч почитателями творчества М.Ю. Лермонтова.

Место первоначального погребения поэта

17 июля состоялись похороны М.Ю. Лермонтова на старом пятигорском кладбище при стечении большого количества народа, пришедшего проститься с поэтом. На могилу была поставлена простая каменная плита с надписью «Михаил».

Убитая горем бабушка Е.А. Арсеньева выхлопотала позволение перевести прах внука в Тарханы. 27 марта 1842 года тело было переправлено в Арсеньевское имение, где и было перезахоронено в семейном склепе.

В начале двадцатого века городские власти вознамерились увековечить памятником первоначальное место захоронения Лермонтова. Однако денег в казне было недостаточно, а средства с пожертвований оказались скудны. Да и точное место захоронения не смогли установить из-за расхождения свидетельств очевидцев.

Лишь в 1905 году удалось собрать достаточно средств и поставить обелиск, созданный по проекту И.И. Байкова, в условном месте возле склепа Шан-Гиреев, родственников Лермонтова. В 1940-х годах памятник оградили и установили чугунную мемориальную доску.

Лермонтовские ванны

Это были первые ванны в России такого типа, построенные в Пятигорске по проекту братьев Бернардацци в 1826-1831 гг. Они знамениты тем, что в них лечился М.Ю. Лермонтов во время своей ссылки на Кавказ. В дороге он так сильно простудился, что даже не мог ходить, и за месяц лечения на водах он совершенно поправился. Об этом поэт написал впоследствии одному из своих друзей.

В этом одноэтажном строении впервые были опробованы орошающие ванны, то есть, души, а также ингаляции, серные ванны, грязелечение и другие процедуры, которые сегодня широко применяются в санаториях Кавказских Минеральных Вод. Сегодня Лермонтовские ванны законсервированы, однако остаются одним из красивейших памятников архитектуры Пятигорска.

Грот Лермонтова

Грот был обнаружен братьями Бернардацци на склоне Машука в 1831 году. Они его благоустроили, проложили дорожку и вырубили в глубине пещеры скамейку. Приехавшему в Пятигорск в 1837 году Лермонтову так понравился это уголок, что его стали часто там видеть, сидящим на скамье в глубокой задумчивости. Поэтому грот назвали его именем. Кроме того, писатель увековечил эту пещеру на бумаге, сделав его местом встречи Печорина и Веры из романа «Герой нашего времени».

Эолова арфа

В десяти минутах ходьбы от домика Лермонтова, на возвышенном отроге горы Горячей братья Бернардацци построили беседку с круглой крышей, опирающейся на восемь колонн. В беседку были вмонтированы две арфы. Флюгер, поворачиваясь на ветру, специальным устройством касался струн, и раздавалась чудесная музыка, льющаяся как бы с небес. Об этой беседке Лермонтов писал в «Княжне Мэри»: «На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльбрус «.

В последний раз небесную музыку можно было услышать в 1980-е годы. Сейчас в нее вмонтирован электромузыкальный инструмент.

Грот Дианы

В парке «Цветник» архитекторами Бернардацци в 1829 году был создан искусственный грот в честь восхождения на Эльбрус членов экспедиции под руководством генерала Емануеля. Позже над ним была оборудована площадка для музыкантов и поставлена статуя Дианы, богини плодородия и земледелия. По свидетельству современников, Лермонтов был частым гостем в этом гроте, а за неделю до гибели, 8 июля 1841 года, даже устроил здесь бал, на который собралось много народа.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)