лесков левша история создания произведения

История создания «Левши» Лескова: интересные факты о написании и публикации

История создания «Левши» Лескова: интересные факты о написании и публикации

Здесь, в Сестрорецке, писатель обсуждал со знакомыми известную прибаутку об английской стальной блохе, которую тульские мастера подковали и отослали обратно. Судя по всему, уже тогда у Лескова зародилась мысль написать произведение на основе этой прибаутки.

Работа над повестью

По словам самого Лескова, повесть «Левша» была написана им в мае 1881 года. Изначально некоторые критики приняли «Левшу» негативно и обвинили Лескова в копировании известных сюжетов и т.д.

«. я весь этот рассказ сочинил в мае месяце прошлого года, и левша есть лицо мною выдуманное. » (Н. С. Лесков, заметка «О русском левше (Литературное объяснение)»)

Впервые повесть «Левша» была издана отдельной книгой под названием «Сказ о тульском Левше и о стальной блохе (Цеховая легенда)» в 1882 году. В этом издании Лесков внес небольшие добавления в текст, сделав рассказ более сатирическим и острым.

В 1894 году произведение снова вышло отдельным изданием под заголовком «Стальная блоха. Сказ о тульском Левше и о стальной блохе (Цеховая легенда)».

Вот как выглядело это «вырезанное» предисловие:

«Я не могу сказать, где именно родилась первая заводка баснословия о стальной блохе, то есть завелась ли она в Туле, на Ижме или в Сестрорецке, но, очевидно, она пошла из одного из этих мест.

Во всяким случае сказ о стальной блохе есть специально оружейничья легенда, и она выражает собою гордость русских мастеров ружейного дела. В ней изображается борьба наших мастеров с английскими мастерами, из которой наши вышли победоносно и англичан совершенно посрамили и унизили. Здесь же выясняется некоторая секретная причина военных неудач в Крыму.

Я записал эту легенду в Cecтрорецке по тамошнему сказу от старого оружейника, тульского выходца, переселившегося на Сестру-реку ещё в царствование императора Александра I. Рассказчик два года тому назад был ещё в добрых силах и в свежей памяти: он охотно вспоминал старину, очень чествовал государя Николая Павловича, жил «по старой вере», читал божественные книги и разводил канареек. Люди к нему относились с почтением».

История создания повести Левша Лескова (история написания и публикации)

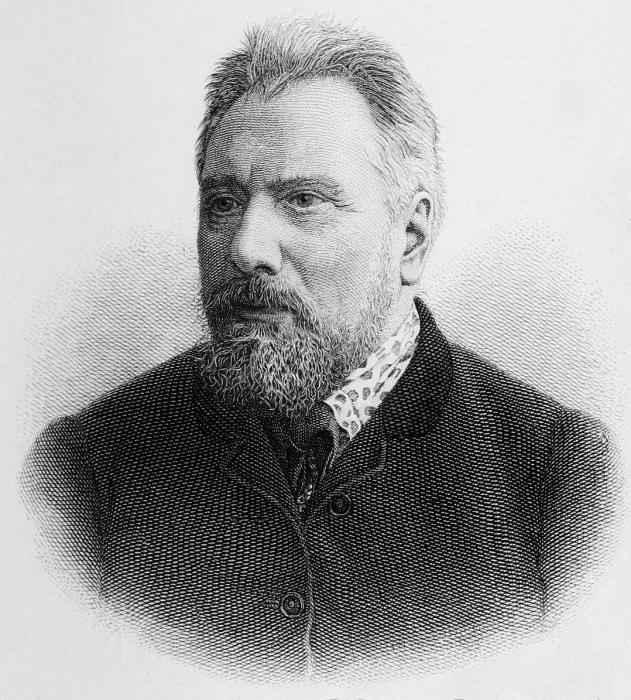

Николай Лесков – знаменитый писатель, публицист и мемуарист, имя которого всегда было на слуху. Именно Лескова называли самым русским из всех писателей, его талант описывать жизнь русского человека именно такой, какая она есть принесло ему известность. Талантливый писатель, но с опасной репутацией, из-за резкости своих выражений. В связи с такой репутацией его регулярно отправляли в командировки, где писатель встречался с людьми разных сословий и степени богатства, видел жизнь русского народа, и применял в своих произведениях.

Иван Аксаков в январе 1881 года, только что создавший в Москве газету «Русь», обращается к Николаю Семёновичу с просьбой написать нечто беллетристическое.

Идея написать повесть на эту тему появилось внезапно. В 1878 году в Сестрорецке, где проводил на даче лето у полковника, служащем на оружейном заводе. Вероятно, там он узнал прибаутку о мастере. Алексея Сурнина принято считать прототипом Левши, учившегося в Англии, и овладевшим навыками тамошних мастеров.

Работа над произведением началась не сразу. Идея долго вынашивалась, и в итоге появилось произведение, состоящее из услышанной прибаутки и множества новых элементов.

После печати в «Руси», было ещё одно издание в 1882 году, когда текст был отредактирован, в сюжет добавлено больше сатиры. Ещё одно издание, с небольшими переменами в названии было в 1894 году.

Изначально у повести было предисловие, в котором автор, как до этого Пушки и Гоголь, использовал приём, в котором писал, что использовал известную среди оружейников легенду. Предполагалось, что это придаст произведению большую достоверность.

Но с этим предисловием многое пошло не так. Многие читатели восприняли эту работу как пересказ услышанного. А от критиков сыпались обвинения в плагиате. Критики вообще приняли повесть в штыки: сыпались обвинения в национализме или наоборот, критиковали слишком мрачное представление жизни русского народа. Однако, Лесков отвечал, что никак не собиралася ни принижать русский народ, ни льстить ему.

Несмотря на основу в виде легенды и прибаутки в реальности, сказание о тульском мастере стало всего лишь основой, костяком, для сюжета – Лесков очень расширил границы сюжета и добавил свои элементы. Ему пришлось писать об этом в газетах, а последующих публикациях вовсе отказаться от предисловия. Но всё это что привело к тому, что повесть о Левше встретили более мягко и она стала самым известным произведением Лескова.

Повесть – это симбиоз, взаимное проникновение, реальных событий и выдуманных. Ее невозможно называть и относиться как к простой записи фольклора – это полностью самостоятельное литературное произведение.

Также читают:

Картинка к сочинению История создания повести Левша

Популярные сегодня темы

Одним из ключевых персонажей поэмы является злой и льстивый старик – колдун Черномор. Автор показывает этого героя карликом с длинной седой бородой, которая дает ему волшебные силы

Сказ Павла Петровича Бажова Малахитовая шкатулки пронзен одной идеей. Через всю историю проходит малахитовая шкатулка с драгоценностями достойными царицы, подаренная когда-то горняку самой Хозяйкой медной горы.

Главный герой комедии – Митрофанушка, молодой человек шестнадцати лет, которому давно пора служить, но он всё ещё находится в своём богатом дворянском доме. Из семьи у него отец, который не смеет и слова плохого сказать про сына

В своей поэме Пушкин предлагает читателям образ цыганского табора, который представляет собой антитезу европейской цивилизации. Если цыгане – вольные, даже немного дикие, то европейцы более сдержанные.

В поэме «Полтава», написанной великим русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, повествуется о знаменательных событиях, которые сыграли в истории Российского государства далеко не последнюю роль. Конечно же, предпосылки этих событий

Презентация по литературе в 6 классе «История создания сказа Н.С.Лескова «Левша»

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Описание презентации по отдельным слайдам:

Автор презентации: Печказова Светлана Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №1» р.п.Чамзинка Республики Мордовия Д И Д А К Т И Ч Е С К И Й М А Т Е Р И А Л П О Л И Т Е Р А Т У Р Е В 6 К Л А С С Е История создания сказа Н.С.Лескова «Левша»

ознакомить с творческой историей создания сказа Н.С.Лескова «Левша», подготовить учащихся к пониманию его темы, идеи, основных образов, особенностей изобразительно-выразительных средств сказового языка ЦЕЛЬ:

Писателя привлекают бунтари и чудаки, праведники и одержимые страстями злодеи, странники и изгои, то есть те, кто вырывается из серой, будничной жизни, сохраняя в душе неповторимые черты русского национального характера. Герои Лескова – люди Русской земли, необычайно одарённые, щедрые люди, цельные по натуре, всегда готовые прийти на помощь другим, проявить чувство сострадания к обиженным. Лесков не выдумывал их, а находил в самой жизни. Талантливость русского человека, кротость его духа и чистота его сердца давали Лескову надежду, что народ найдёт вместе со страной праведный путь. В своих многочисленных путешествиях Н.С.Лесков увидел российскую жизнь неблагополучной и неустроенной. Он нашёл возможность обновить и улучшить её – писатель считал, что надо поставить во главу угла человека, его духовное возрождение. Поэтому во всех произведениях Лескова главное – это человек и его стремление к добру. История создания сказа Н.С.Лескова «Левша»

История создания сказа Н.С.Лескова «Левша» И.С.Аксаков Н.С.Лесков В январе 1881 года Иван Аксаков, только что открывший в Москве газету «Русь», просит у Н.С.Лескова что-нибудь беллетрическое. Он понимает риск (у Лескова – опасная репутация). Но просит. Вот две реплики из их переписки. Аксаков – Лескову, 4 января 1881 г., из Москвы в Петербург: «. Я не очень жалую глумления. Выругать серьезно, разгромить подлость и мерзость – это не имеет того растлевающего душу действия, как хихиканье. Надо бить дубьём, а не угощать щелчком. Поняли?» Лесков – Аксакову, 7 января 1881 г., из Петербурга в Москву: «Понял. Но я не совсем с Вами согласен насчёт «хихиканья». Хихикал Гоголь. и то же совершал несчастный Чернышевский. Почему так гадка и вредна в Ваших глазах тихая, но язвительная шутка, в которой «хихиканье» не является бесшабашным, а бережет идеал. Вы говорите: «их надо дубьём». А они дубья-то Вашего и не боятся, а от моих шпилек морщатся».

История создания сказа Н.С.Лескова «Левша» Десятилетия спустя, когда критики будут решать, кем же был Лесков: серьёзным сатириком или шутейным анекдотистом, – вспомнится это «хихиканье». К «Левше» оно имеет самое прямое отношение. Именно «Левшу» вынашивает в эту пору Лесков и именно к «Левше» психологически готовит Аксакова. А ситуация взрывная: в марте народовольцами убит царь; наследник разворачивает страну вспять от либерализма и тоже клянётся народом – народ, «вечная» тема русских раздумий, встает перед литературой как бы заново. В эту весну Лесков отказывается писать публицистические статьи: «хаос»! Он пишет «Левшу»: «Это не дерзко, а ласково, хотя не без некоторой правды в глаза», – ещё раз предупреждает он Аксакова 12 мая.

История создания сказа Н.С.Лескова «Левша» Через неделю Лесков везёт в Москву рукопись. Читает вслух. Оставляет. Осенью, тремя порциями, Аксаков публикует лесковскую сказку в своей газете. Впрочем, лучше сказать: легенду, басню, или уж вовсе по-лесковски: «баснословие». Именно это словцо употребил Лесков в авторском предисловии. Предисловие важное, на него надо обратить внимание. Лесков пишет: «Я не могу сказать, где именно родилась первая заводка баснословия о стальной блохе, то есть завелась ли она в Туле, на Ижме или в Сестрорецке. Я записал эту легенду в Сестрорецке. от старого оружейника. Рассказчик два года тому назад был еще в добрых силах и свежей памяти; он охотно вспоминал старину… читал божественные книги… разводил канареек. Люди к нему относились с почтением». Впоследствии предисловие было исключено автором, так как критика восприняла его буквально и сочла «Левшу» просто записью старинной легенды.

История создания сказа Н.С.Лескова «Левша» Впервые сказ напечатан в журнале «Русь» в 1881 году, в № 49, 50 и 51 под заглавием «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе (Цеховая легенда)». Отдельным изданием впервые напечатан в 1882 году. Лесков в первых печатных редакциях предпослал рассказу «предисловие». Однако вскоре автор сам «разоблачил» себя: «Я весь этот рассказ сочинил в мае месяце прошлого года, и Левша есть лицо мною выдуманное» Вся эта выдуманная история была нужна Лескову для создания обманной иллюзии непричастности автора к содержанию сказа.

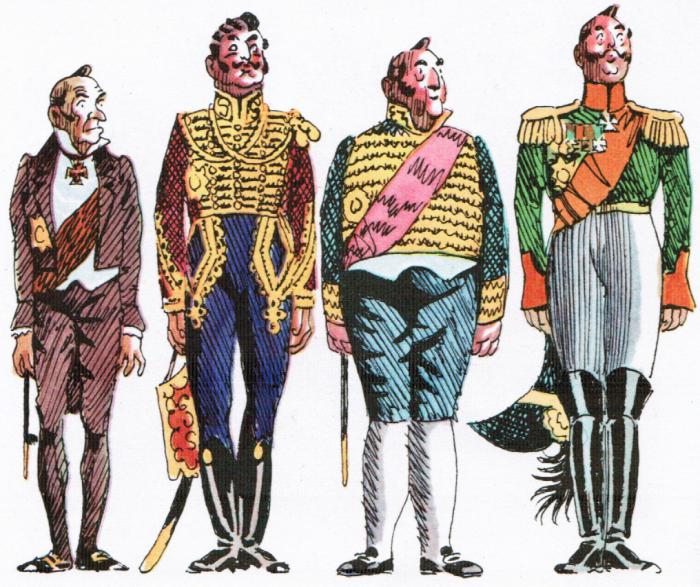

История создания сказа Н.С.Лескова «Левша» СЮЖЕТ Император Александр I во время поездки по Европе посетил Англию, где в числе прочих диковинок ему продемонстрировали крошечную стальную блоху, которая могла танцевать. Император приобрёл блоху и привёз её в Петербург. Спустя несколько лет, после смерти Александра I и восшествия на престол Николая I, блоху нашли среди вещей покойного государя и долго не могли понять, в чём смысл «нимфозории». Атаман Платов, который сопровождал Александра I в поездке по Европе, появился во дворце и объяснил, что это образец искусства английских механиков, но тут же заметил, что русские мастера своё дело знают не хуже. В сюжете сказа смешаны выдуманные и реальные исторические события.

История создания сказа Н.С.Лескова «Левша» СЮЖЕТ Николай I поручил Платову среди местных умельцев найти тех, кто мог бы достойно ответить на вызов англичан. Будучи в Туле, Платов вызвал троих самых известных местных оружейников во главе с мастеровым Левша, показал им блоху и попросил придумать нечто такое, что превзошло бы замысел англичан. Возвращаясь на обратном пути, Платов заглянул в Тулу, где троица продолжала работать над заказом. Забрав Левшу с неоконченной, как считал Платов, работой, он отправился в Петербург. В столице выяснилось, что туляки превзошли англичан, подковав блоху.

История создания сказа Н.С.Лескова «Левша» СЮЖЕТ Государь и весь двор были восхищены работой тульских мастеров. Государь распорядился отослать подкованную блоху в Англию, чтобы показать умение русских мастеров, и также послать Левшу. В Англии Левше продемонстрировали местные заводы, организацию работы и предложили остаться в Европе, но он отказался. На обратном пути в Россию Левша держал с подшкипером пари, по которому они должны были перепить друг друга. По приезде в Петербург Левша, не получив вовремя медицинскую помощь, скончался в простонародной больнице, где «неведомого сословия всех умирать принимают».

История создания сказа Н.С.Лескова «Левша» Художественные особенности Критики первых изданий посчитали, что вклад Лескова в создание повести минимален и что он якобы только пересказал легенду, которая ходила среди тульских мастеров. Лесков с этим мнением спорил и объяснял, что произведение практически полностью выдумано им: «Все, что есть чисто народного в «сказе о тульском левше и стальной блохе», заключается в следующей шутке или прибаутке: «англичане из стали блоху сделали, а наши туляки её подковали да им назад отослали». Более ничего нет «о блохе», а о «левше», как о герое всей истории её и о выразителе русского народа, нет никаких народных сказов, и я считаю невозможным, что об нём кто-нибудь «давно слышал», потому что, приходится признаться, я весь этот рассказ сочинил в мае месяце прошлого года, и левша есть лицо мною выдуманное».

История создания сказа Н.С.Лескова «Левша» ГЕРОИ СКАЗА Левша – талантливый русский мастеровой, оружейник. Это имя стало нарицательным, обозначающим талантливого выходца из народа, мастера с золотыми руками. Матвей Иванович Платов (1753 – 1818) – русский военный, граф, казачий атаман, генерал от кавалерии. Участвовал во всех войнах России конца XVIII – начала XIX века.

История создания сказа Н.С.Лескова «Левша» ГЕРОИ СКАЗА Александр I Павлович (1777 – 1825) – государь император и самодержец Всероссийский (с марта 1801 года), старший сын императора Павла I и Марии Фёдоровны. Николай I (1796 – 1855) – император Всероссийский с декабря 1825 по февраль 1855 года, царь Польский и великий князь Финляндский.

История создания сказа Н.С.Лескова «Левша» НЕПРАВИЛЬНО Впервые произведение опубликовано: Чей портрет представлен следующим образом: «…на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны…» Сказ «Левша» написан: НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО в 1882 г. в 1880 г. Главный герой сказа: НЕПРАВИЛЬНО в журнале «Москва» ПРАВИЛЬНО в журнале «Русь» НЕПРАВИЛЬНО в журнале «Отечество» НЕПРАВИЛЬНО Платова НЕПРАВИЛЬНО полшкипера ПРАВИЛЬНО Левши в 1881 г. ПРАВИЛЬНО русский народ НЕПРАВИЛЬНО генерал Платов НЕПРАВИЛЬНО Левша ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Было много ошибок: нужно быть внимательнее МОЛОДЦЫ! Знания прочные: Как вы оцениваете свою работу на уроке: ВЫХОД

140 лет произведению Н.С. Лескова «Левша» 16.02.2021

История создания «Левши»:

Идея о написании Идея произведения возникла у Лескова, судя по всему, не позднее 1878 года. Лето 1878 года Лесков провел в Сестрорецке на даче у служащего местного оружейного завода, полковника Н.Е. Болонина. Здесь, в Сестрорецке, писатель обсуждал со знакомыми известную прибаутку об английской стальной блохе, которую тульские мастера подковали и отослали обратно. Судя по всему, уже тогда у Лескова зародилась мысль написать произведение на основе этой прибаутки.

Как она написана?

Именно с прозой Лескова в первую очередь ассоциируется слово «сказ» как специальный термин. Сказ, то есть создание иллюзии чужой, как правило, устной и не слишком грамотной речи, использовали уже и Гоголь, и Тургенев, но Лесков поставил слово «сказ» в подзаголовок своего текста, использовал этот приём чаще других русских авторов и развил его до совершенства.

Борис Эйхенбаум характеризовал сказ Лескова так: «Это жанр отчасти лубочный, отчасти антикварный. Здесь царит «народная этимология» в самых «чрезмерных» и эксцентричных формах» (речь идёт о таких словах, как «клеветон» и «Аболон полведерский»). Неудивительно, что публика охотно поверила предисловию Лескова, в котором он рассказывал, что записал «Левшу» со слов старого оружейника: «. Сказ о стальной блохе есть специально оружейничья легенда, и она выражает собою гордость русских мастеров ружейного дела. Я записал эту легенду в Сестрорецке по тамошнему сказу от старого оружейника, тульского выходца, переселившегося на Сестру-реку ещё в царствование императора Александра Первого». В 1882 году в открытом письме в газету «Новое время» писателю пришлось специально дезавуировать это признание и объяснять, что он выдумал всю историю сам.

Композиционно «Левша» делится на четыре части: первая излагает историю появления блохи в России, вторая описывает, как английскую блоху подковали тульские мастера, третья посвящена путешествию Левши в Англию и его возвращению, четвёртая рассказывает о бесславном конце великого мастера. Все эти сюжетные линии перекликаются, и основная перекличка развивается по линии «Россия — Европа»: важна здесь разница в отношении к мастеру, его труду, оружию, техническому прогрессу.

Что на неё повлияло?

На замысел лесковского сказа, несомненно, повлияло развитие русской фольклористики, особенно собирательской деятельности 1860–70-х годов, записывание устной народной речи, хотя прямых литературных источников у «Левши» пока не нашлось. Тем не менее вопрос о том, не подхватил ли всё же Лесков историю о подкованной туляками стальной блохе из народной легенды или другого малоизвестного сочинения, до сих пор занимает исследователей.

Первая, самая старая версия истории происхождения сюжета «Левши» принадлежит историку тульского оружейного завода генерал-майору Сергею Александровичу Зыбину. В 1905 году он опубликовал статью, в которой возвёл сюжет «Левши» к реальному эпизоду конца XVIII века. В 1785 году туляк, мастер-оружейник Алексей Михайлович Сурнин отправился в Англию для обучения оружейному мастерству. Вот только знал ли об этом эпизоде Лесков, неизвестно.

Вторую выдвинула фольклористка Эсфирь Литвин. Она связала сказ Лескова с циклом народных исторических песен и легенд, сложившихся в эпоху Отечественной войны 1812 года, в которых фигурирует атаман Матвей Иванович Платов. Лесков и в самом деле использует в сказе фольклорные образы, хотя его насупленный Платов, с «грабоватым» носом, в лохматой бурке и с чубуком в зубах, скорее напоминает героя кукольного театра или лубочной картинки, а не славного атамана Платова из исторических казачьих песен.

Третья версия принадлежит филологу Борису Бухштабу: он доказал, что прибаутку, которую Лесков в своём «литературном объяснении» 1882 года выдаёт за подлинную («Англичане из стали блоху сделали, а наши туляки её подковали да им назад отослали»), писатель придумал, опираясь на поговорку «Туляки блоху подковали». В подлинности последней сомневаться невозможно: она присутствует в других источниках. Кроме того, Бухштаб приводит в своей статье фельетон из газеты «Северная пчела» (1834, № 78) об умельце Илье Юницыне, который делал микроскопические замочки и ключики к ним «без помощи машины, а просто руками и обыкновенными, грубыми инструментами слесарного ремесла». Возможно, этот фельетон был известен Лескову. Словом, единственного и внятного источника оружейной легенды о тульском косом левше, вероятно, не существует. Очевидно, говорить следует о некоем информационном облаке, в которое был погружён автор. В состав этого облака могли входить и сведения о путешествии в Англию Сурнина, и фельетон из «Северной пчелы», и рассказы о танцах блох.

Как она была опубликована?

Текст впервые вышел под заглавием «Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе (Цеховая легенда)» в газете Ивана Аксакова «Русь» в октябре 1881 года. В 1882 году в типографии Суворина «Левша» был напечатан отдельным изданием — Лесков внёс в него немало изменений, сделав Платова кровожадней и самодовольней, кавычки вокруг искажённых слов и выражений здесь были сняты. В 1894 году в типографии Mихаила Стасюлевича текст вышел снова, что свидетельствовало о его популярности.

Лесков сознательно передал «Левшу» в аксаковскую «Русь»: ему хотелось, чтобы история о русских умельцах, без «мелкоскопа» подковавших, но в итоге испортивших английскую блоху, прозвучала именно в славянофильском контексте. Лесков не разделял славянофильскую веру в исключительность русского народа, но взгляд на петербургскую бюрократию как на мертвящую силу, складывающую «живые души под сукно», Аксакова и Лескова сближал. Но, в отличие от Аксакова, Лесков о союзе «единоличной верховной власти» и народа не мечтал. Тем не менее Аксаков опубликовал и «Сказ о тульском косом левше».

Как её приняли?

Без восторга. Хотя в письме Аксакову от 26 октября 1881 года Лесков пишет, что его текст вызвал интерес в литературных кругах: «Блоху» здесь очень заметили даже литературщики». Но, вероятно, речь здесь идёт о близком круге — критики встретили газетную публикацию молчанием и откликнулись только на отдельное издание «Левши», причём довольно сдержанно. Консервативная критика была разочарована иронией Лескова в адрес русского народа — рецензент газеты «Новое время», например, писал, что Лесков изображает русского человека «существом низшего порядка».

Газета «Голос» считала, что как раз наоборот — в «Левше» «русский человек затыкает за пояс иностранца». Критик журнала «Дело» был раздражён архаизмом лесковской истории: «В наше время, когда крепостное право отошло в область предания и чесать пяток на сон грядущий уже некому, подобные «сказы» могут оказать значительную услугу». Рецензент «Отечественных записок» отзывался о «Левше» тоже с очевидным высокомерием: «. Г. Лесков придумал развлечение — рассказывать сказки, или сказы, как он их (вероятно, для большей важности) называет». И лишь в рецензии журнала «Вестник Европы» прозвучала наиболее адекватная интерпретация замысла Лескова: «. Вся сказка как будто предназначена на поддержку теории г. Аксакова о сверхъестественных способностях нашего народа, не нуждающегося в западной цивилизации, — и вместе с тем заключает в себе весьма злую и меткую сатиру на эту же самую теорию».

Что было дальше?

В первой четверти ХХ века «Левша» был переиздан несколько раз: в 1918 году в Петрограде в издательстве «Колос», с пометкой «Чтение для города и деревни» (без указания тиража), в 1926 году в одном из крупных московских издательств «Земля и фабрика» (тираж 15 000 экземпляров), в 1927 году в издательстве «Крестьянская газета», с иллюстрациями Константина Лебедева, предисловием и «кратким словариком неправильных и непонятных слов» — преимущественно неологизмов Лескова. Предисловие к книжке предлагает читателю познакомиться с героической судьбой русского «слесаря» и узнать, как жил русский народ при «бесцеремонном» царском правлении. Русская эмиграция также любила этот текст Лескова — в 1920-м пражское Славянское издательство выпустило книгу «Левша. Чертогон», в 1921 году берлинская «Мысль» — «Левша. Пустоплясы». «Левша» и сегодня остаётся самым переиздаваемым произведением Лескова; в 1940-е, на волне связанного с войной патриотического интереса к лесковскому творчеству, тиражи сказа достигли миллионных значений.

Обзор рассказа Н. С. Лескова «Левша». Краткое содержание и история создания

Николай Семёнович Лесков (1831-1895) – русский писатель. Фамилия его происходит от деда священнослужителя из села Лески. Детство Николая прошло в родовом хуторе Панино, где много времени он играл с крестьянскими детьми. Отсюда он узнал быт русского народа до мельчайших подробностей, что нашло отражение в творчестве. Как говорил сам писатель позднее: «…я вырос в народе… я с народом был свой человек…».

Известные произведения Лескова

На счету писателя множество романов, повестей, рассказов, пьес и очерков:

«Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»

Н. С. Лесков рассказ «Левша» написал в 1881 г. и стилизовал его под сатирическую легенду. На прочтение оригинала рассказа потребуется от 45 до 60 мин. Прочтение обзора «Левша» (краткое содержание) занимает примерно 10 мин. Повествование в произведении идет от человека из народа, который не обучен грамоте и коверкает слова. Автор специально конструирует новые слова так. В рассказе поднимается проблема тяжести быта, самодержавия и невероятно трудных условий жизни простых русских людей того времени. Даже истинный талант, коим является Левша, Лесков не в силах наделить какими-либо благами на Родине. Давайте разбираться с произведением.

«Левша». Краткое содержание (главы 1-5)

Император России Александр I (с 1801 по 1825 года) после победы в войне с Наполеоном решил поехать по странам Европы и посмотреть достижения науки и техники союзных держав. Государя сопровождал генерал, видный полководец Отечественной войны 1812 года Платов (в рассказе – донской казак). Каждый раз, когда император начинал восхищаться чем-то ему показанным, то Платов уверял государя, что и у себя дома не хуже есть.

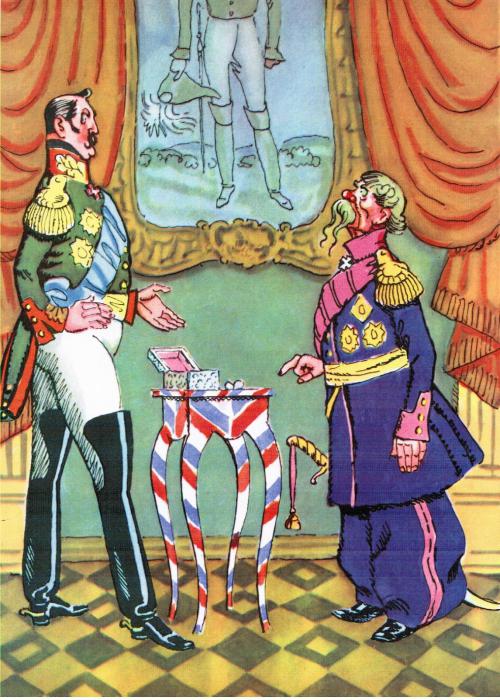

В последней кунсткамере английские мастера подали императору поднос. На нем была маленькая заводная блоха с ключиком. В микроскоп можно было разглядеть, как блоха кадриль танцует. Император, не раздумывая, заплатил за блоху миллион серебром и увез ее в Россию в футляре из цельного бриллианта размером с грецкий орех. Платов до самого Петербурга молчал и курил, пребывая в сильной досаде.

После кончины Александра I блоха перешла к государю Николаю I. Когда он решил ее пересмотреть,то обнаружил блоху недвижимой. Полководец Платов рассказал императору все, что знал. Государь Николай Павлович был в восторге от увиденного танца кованой блохи, но в таланты русского народа не уверовал. А Платову поручил доказать превосходство отечественных мастеров над английским умением.

В рассказе появляется Левша. Краткое содержание (главы 6-14)

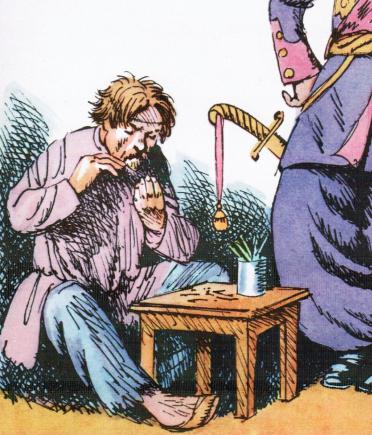

За работу взялись три самых искусных оружейных дел мастера из Тулы. Характеристика Левши дается автором очень скудная. Говорится лишь, что он был косой, с родимым пятном на щеке и редкими на висках волосами, которые были выдраны еще во времена учения. Перед ответственным делом отправились мастера помолиться иконе и совершить молебен. После вернулись домой, заперлись и две недели не выходили из избы, только молоточками по наковальням стучали в полной секретности при свете лампадки.

На обратном пути в Петербург Платов не смог завести блоху, так как имел толстые пальцы. Разозленный атаман запрыгнул в карету, а первого попавшегося оружейника бросил себе в ноги и повез его ответ перед государем держать.

После завода блохи ключиком ничего не произошло. Она продолжала недвижимо лежать на боку. Приволокли тульского оружейника, который все это время под охраной находился, и велели ответ держать за содеянный ущерб.

Принесли микроскоп и Левша показал государю, что тульские умельцы блоху подковали на все ноги подковками, да подписали на них свои имена. Оружейники с самого начала имели такой план. Левша же изготовил маленькие гвоздики, которыми подковы прибивали. Государь Левшу, как был он весь в пыли, обнял и поцеловал и велел отвезти обратно в Англию подкованную блоху, чтобы доказать, что русские мастера лучше английских.

Как Левша попадает в Лондон и что из этого получается (главы 15- 20)

Англичане приняли косого мастера очень хорошо. Они объяснили Левше, что не учли тульские мастера по неграмотности вес подков. Оттого-то блоха и не смогла кадриль танцевать. Предлагали Левше выучиться, остаться и жениться. Но верный Отчизне Левша через переводчика отвечал, что на чужбине не останется и иностранная жена ему не нужна. Ходил мастер и все удивлялся, как хорошо работается людям на английских заводах и какой хороший уход они от этого имеют. Долго водили Левшу по заводам и мануфактурам, пока в один день он спешно не стал в Россию проситься. Увидел он у англичан что-то такое, что непременно должен был государю сообщить.

На обратно пути из Лондона плыл Левша на корабле и в даль глядел, Родину высматривал. Заскучал Левша и стал пить наперегонки со шкипером корабля. Да так много пили они, что черта морского каждый увидел в пене за кормой. Чуть было не прыгнули с чертом обниматься. Пришлось их обоих в трюме запереть до самого возвращения.

Англичанин с корабля в больном виде попал в посольство, где имел уход и лекаря. А Левшу бросили на телегу и отвезли в бедняцкий район. Там его больного после плавания и перепоя обокрали и стали по бесплатным больницам на телеге возить по холоду. Но нигде не принимали человека без документов. Перекладывали с телеги на телегу и все роняли и роняли.

Основная мысль произведения

В своем самом известном произведении «Левша» Лесков пытался донести, что в России всегда было много небывалых умельцев. Но как трудно жилось крестьянам и талантливым людям, как трагично заканчивалась их бесславная жизнь. Яркий этому пример – Левша. Краткое содержание не передает всей красоты русского языка и подчеркнутости обозначенной проблемы. Для полного понимания всех принижений, несправедливости и забитости простых людей в царское время рекомендуется прочитать рассказ «Левша» в оригинале.