основные периоды истории китая

Периодизация истории Китая

Традиционная периодизация

Начиная приблизительно с середины I тысячелетия до н. э. в Китае происходило формирование философской, общественно-политической и исторической мысли. Тогда в китайской культуре и установилось представление, что исторический процесс состоит из отдельных эпох (дай). Каждая эпоха строго соотносилась со временем существования определённого государства. Её конкретные хронологические рамки зависели, в свою очередь, от длительности правления одного царствующего дома — династии. Падение династии и приход к власти другого царствующего дома означали не просто смену политических режимов в рамках единого государства (как, например, смена династии Ланкастеров и Тюдоров в Англии). То было возникновение принципиально нового государства и наступление очередной исторической эпохи. Государство и историческая эпоха получали собственное название, которое использовалось и в качестве самоназвания всей страны.

Всего в истории Китая насчитывается десять таких эпох (династических периодов): Инь (или Шан; 1600— 1046 гг. до н. а), Чжоу (1046—221 гг. до н.э.), Цинь (221—207 гг. до н. э.), Хань (206 г. до н. э. — 220 г. и. а), Суй (581-61 8 гг.), Тан (618-90 6 гг.), Сун (960-1279 гг.), Юань (1280— 1368 гг.), Мин (1368—1644 гг.) и Цин (1644— 1911 гг.). Но были и времена, когда на территории Китая одновременно существовало несколько государств. Такие периоды в традиционной периодизации тоже выделяются как эпохи. Однако их названия сразу указывают на отсутствие в стране единого государства: эпоха Шести династий (220—518 гг.), эпоха Пяти династий и десяти царств (906—960 гг.).

В качестве названия государств и соответствующих им исторических эпох вначале использовались этнонимы (указание на народность, к которой принадлежал царствующий дом) и топонимы (названия местности, так или иначе связанной с основоположником нового режима). Затем стали употреблять специальные термины: «Изначальная» — Юань, «Светлая» — Мин. Каждый царствующий дом имел собственную фамилию. Однако фамилии, как правило, не превращались в историографические термины. Поэтому в литературе, посвященной Китаю, и историческую эпоху, и государство, и династию принято именовать одинаково — например, «эпоха Чжоу», «государство Чжоу», «династия Чжоу».

Научная периодизация

Начиная со второй половины XIX в. изучение Китая превратилось в самостоятельную научную дисциплину (китаеведение, китаистика, синология). С этого времени исследователи неоднократно пытались создать другие варианты периодизации истории Китая, чтобы её было проще соотносить с мировым историческим процессом.

В СССР наибольшее распространение получил вариант периодизации, построенный на формационном подходе к истории человечества. Этот подход был основан на вульгарной трактовке некоторых весьма плодотворных идей Карла Маркса. Советские историки полагали, что любое человеческое сообщество должно в своём историческом развитии непременно пройти через несколько формаций, способов хозяйственно-экономического и политического устройства. Тремя начальными формациями являются первобытнообщинная, рабовладельческая и феодальная, затем идут капитализм и коммунизм. Поскольку всех формаций насчитывалось пять, теорию прозвали «пятичленкой». В соответствии с данной схемой Древний Китай соотносился с эпохой рабовладения, а последующие периоды китайской истории — с феодальным строем. Постепенно пришло осознание того факта, что история Китая не укладывается в «пятичленку».

Некоторые историки в СССР и на Западе придерживались первоисточника — идей Маркса. Они определяют сложившуюся в ряде регионов Азии, в частности в традиционном Китае, систему общественных отношений как «азиатский деспотизм», (Карл Виттфогель) или «азиатский способ производства». Именно так называл подобную формацию сам Маркс. Обращается внимание на то обстоятельство, что главное средство производства — земля — находилось в Китае в собственности государства. Сельские общины платили дань правителю, а он насаждал определённый порядок, нормы существования. Кроме того, общество зависело от государственного строительства дорог, храмов, плотин, водоканалов и т. д. Чтобы построить храмы, плотины и прочее, а также чтобы с помощью войны расширять границы своего государства или отражать нападение чужаков, правитель мобилизовал (по своему желанию) массы трудящегося населения на соответствующие работы или для военных нужд. Господствующая культурная либо религиозная традиция объявляла государя воплощением Бога, носителем святости, по крайней мере проводником Божественной воли на Землю. Самодержец управлял страной, опираясь на централизованную бюрократию (впрочем, аппарат чиновников был настолько мощным, что подчас именно он являлся реальной правящей силой). При этом в руках правителя концентрировалась одновременно политическая, экономическая и идеологическая власть. Это создавало колоссальные возможности для подавления любых проявлений несогласия. Власть государя и чиновников была абсолютной, а подданные совершенно бесправными.

Азиатский деспотизм можно назвать строем всеобщего рабства. Только это не было рабство, подобное классическому рабству античности, — обычно при азиатском деспотизме людей не продают и не покупают. Можно ли свести китайскую историю к подобной схеме? Подавляющее большинство современных исследователей полагают, что нет, хотя в разные эпохи нетрудно обнаружить элементы азиатского деспотизма. Теория азиатского способа производства важна для понимания истории Китая. Но и она не объясняет всё, что происходило в процессе развития страны.

В последние годы у специалистов, включая учёных КНР, всё большее признание получает новый вариант периодизации китайской истории. В нём к древности относятся только эпохи Шан и Чжоу. Две другие эпохи, представленные государствами-империями, включают в следующую масштабную историческую фазу — «имперский Китай», которая продлилась до 1911 г., когда была свергнута последняя царствующая династия — Цин.

Письменные источники

Хотя существование Древнего Китая приходится на очень далёкие от нас времена (II—I тысячелетия до н. э.), от древних эпох сохранились подлинные письменные тексты. Древнейшими из них являются «надписи на гадательных костях», которые непрерывно создавались на протяжении XIII—XI вв. до н. э. (вторая половина эпохи Шан). Они состоят из особых знаков (пиктограммы, рисуночное письмо и предшественники китайских иероглифов). Эти знаки наносились на кости (чаще всего лопаточные) домашних (буйвола, свиньи) и диких (оленя) животных или, крайне редко, человека. Гадали и на черепашьих панцирях. Надписи исполнялись исключительно в религиозных целях, во время проведения специальной процедуры гадания, которая входила в число важнейших для того времени официальных обрядов. Гадали по трещинам, образовавшимся на кости или панцире черепахи, для чего они особым образом нагревались. После завершения процедуры все её этапы фиксировались в письменном виде. Вначале сообщались сведения о времени проведения, исполнителях и участниках гадания. Далее следовала «вопросная формула» — обращение к высшим силам, которое могло касаться любых насущных для страны дел и проблем: обильный ли будет урожай в новом году? следует ли выступать в военный поход? После «вопросной формулы» заносился расшифрованный ответ, а ещё через некоторое время (но не всегда) — информация о событиях, случившихся после гадания. Поэтому при всём их своеобразии надписи на гадательных костях оказываются настоящими историческими документами, освещающими самые разные стороны жизни древнего китайского общества.

В XI в. до н. э. делать надписи на гадательных костях перестали. Вместо них стали наносить текст на бронзовые сосуды (бронзовая эпиграфика); по-прежнему такие записи имели в первую очередь ритуально-религиозное предназначение. Сосуды отливали по случаю Кому-то знаменательных событий, дарили друг другу представители царствующего дома и знати, подносили храмам. Обо всём этом сообщалось в отлитых на металле надписях.

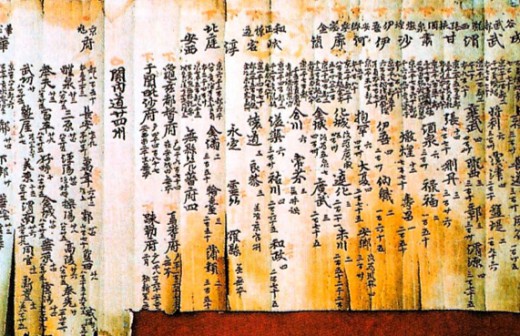

Со второй половины I тысячелетия до н. э. (вторая половина эпохи Чжоу) в Китае начали создавать собственно книги в форме бамбуковых (деревянных) планок и, чуть позже, шёлковых полотнищ с нанесёнными на них текстами. Книжная культура формировалась в рамках нарождавшихся философских школ. Потому все дошедшие до нас книги чжоуской эпохи принято соотносить с той или иной из этих школ. Главное место среди них традиционно отдаётся конфуцианским сочинениям, входящим в канонический свод «Пятиканоние» («Уцзин»). Окончательно составленный и официально признанный уже во второй половине I в. н. э., он включает в себя книги, которые, по преданию, были либо составлены, либо отредактированы, либо впервые откомментированы самим Конфуцием (около 551-47 9 до н.э.).

В «Пятиканоние» входит, во-первых, «Книга документов» («Шуцзин»; другие переводы названия — «Книга истории», «Канон истории», «Канон [исторических или документальных] писаний»). В ней собраны записи преданий о древнейших периодах национальной истории и тексты документального характера, относящиеся к XI—X вв. до н. э., а именно речи правителей, их беседы с сановниками, рассуждения высокопоставленных лиц, правительственные обращения и постановления. Вторая книга — летопись «Весна и осень» («Чуньцю»), в которой кратко излагаются события с 722 по 481 г. до н. э. Летопись существенно дополняется комментарием к ней (или, первоначально, самостоятельным летописным сочинением) — «Комментарии семейства Цзо» («Цзочжуань»), созданным предположительно в VI в. до н. э. Третья книга — «Записи о ритуалах» («Лицзи») — собрание различных по форме и содержанию текстов, посвящённых религиозным и придворно-церемониальным акциям, которые в древнекитайской культуре определялись как ритуалы (ли). К этому сочинению по смыслу примыкает ещё одна конфуцианская книга — «Ритуалы Чжоу» («Чжоу ли»). Наряду с описанием непосредственно ли в ней рассказывается о структуре и функциях древнекитайского государственного аппарата. Четвёртая книга — «Книга песен» («Книга песен и гимнов», «Канон поэзии» — «Шицзин») является антологией поэтических произведений. Она состоит из 305 стихотворных текстов, древнейшие из которых относятся к XI—IX вв. до н. э., а большая часть — к VIII—VII вв. до н. э. Их тематика настолько широка, что «Шицзин» нередко называют «энциклопедией жизни древних китайцев». Пятая книга — знаменитая «Книга перемен» («Канон перемен» — «Ицзин»), исходно связанная с традицией гадания. Все конфуцианские сочинения дошли до нас в значительно более поздних редакциях. Но есть и подлинные чжоуские книги — на бамбуковых планках и шёлковых полотнищах, которые были обнаружены в погребениях. Одна из них, «Бамбуковые анналы», содержит записи о некоторых исторических эпизодах начиная с древнейших (как они представлялись китайцам) времён до IV в. до н. э.

Во II в. до н. э. в Китае было создано первое историографическое сочинение — «Исторические записки» («Записки историка» — «Шицзи»). В нём воспроизводилась целостная картина национальной истории, также начиная с древнейших её периодов. Автором является великий учёный, «отец китайской историографии» Сыма Цянь (145 или 135 — около 86 до н. э.). Труд Сыма Цяня положил начало особому типу китайских историографических сочинений — «династийным историям». Такие книги создавались по официальному распоряжению после гибели династии с целью воспроизвести как можно более подробную и объёмную панораму историко-политической, общественной и духовной жизни страны во времена сошедшей со сцены династии. Делалось это для того, чтобы дать царствующему дому примеры «хорошего» и «дурного» правления и предостеречь его от ошибок предшественников.

Пристальный интерес к истории и мысль, что следует учиться на уроках прошлого, относятся к числу наиболее ярких и самобытных примет китайской культуры.

Традиции

История Китая. Краткий экскурс

Говорить о Китае, история которого насчитывает несколько тысячелетий можно бесконечно много. Об истории Китая уже написано много интересных книг и статей, проведено большое количество исследований. В этой статье я бы хотел лишь обозначить основные моменты в истории этой удивительной страны.

Сразу хочу сказать, что я не буду останавливаться на Архаическом Китае, потому что в первую очередь мне бы хотелось рассмотреть именно систему династий, которая, как известно, получила распространение только в Древнем Китае. Кстати, за основу я взял периодизацию из книги М.Кравцовой «История Культуры Китая».

Итак, согласно вышеупомянутой книге, история Китая распадается на следующие масштабные периоды:

В историологии Китая эпоха правления пяти совершенномудрых государей древности 皇帝 (Желтого императора), Чжуань-сюя, Гао-синя, Яо и Шунь, продолжавшаяся с конца 27 века д.н.э до начала 23 века д.н.э., а также эпоха династии Ся (нач. 23 века д.н.э. до середины 18 века д.н.э.) считаются сугубо мифическими.

Древний Китай

Во-первых, в этот период происходит зарождение письменности. Именно к этому периоду ученые относят гадательные кости – древнейшие образцы китайских письменных текстов, найденные при раскопках. (подробнее о гадательных костях).

Во-вторых, именно в эту эпоху получает большое развитие земледелие (переход от мотыжного к пашенно-подсечному земледелию с применением сохи).

В-третьих, происходит формирование основ политического устройства – Поздняя Инь представляет собой централизованное государство с иерархической социальной структурой, состоящей из двух сословий – аристократии (возглавляемой правителями) и простых людей.

Исследователи считают, что Иньская династия погибла именно из-за несостоятельности своего правящего режима, который был свернут следующей династией – Чжоу. Существует две точки зрения на происхождение чжоусцев. Одни считают, что чжоусцы были кочевниками, а другие говорят, что задолго до свержения иньской династии, чжоусцы вели оседлый образ жизни и развивались параллельно с иньцами. И те, и другие сходятся в одном: и иньцев, и чжоусцев могут относиться к единой культурной традиции, так как чжоусцы переняли все достижения иньцев, включая даже государственную модель.

Чжоуская эпоха также подразделяется на два периода: Ранняя (Западная) Чжоу (11 в. – 771 г. до н.э.) и Поздняя (Восточная) Чжоу, которая, в свою очередь, распадается на период 春秋 – Весен и Осеней (771 – 475 гг. до н.э.) и период Борющихся царств 战国 (475 – 256 гг. до н.э.). Постепенно прослеживается тенденция к децентрализации власти. Если Ранняя Чжоу является периодом расцвета заложенной еще в иньскую эпоху централизованной власти, то уже в период Весен и Осеней удельные владения превращаются в самостоятельные государственные образования. Стоит ли говорить об их чисто номинальной зависимости от центральной власти? И уже в период Борющихся царств произошел распад чжоуской государственности и образовалось несколько суверенных государств. Стоит перечислить наиболее влиятельные из них: Янь, Чжао, Ци, Чу, Вэй, Хань, Цинь.

Несмотря на полную раздробленность государства, быстрыми темпами шло развитие сельского хозяйства (использование тяглового скота), развитие ремесел, декоративно-прикладного искусства, происходит освоение новых технологий – выплавки чугуна и стали, использование нефти и природного газа для освещения улиц и отопления жилищ. Также важно отметить дальнейшее развитие письменности и появление книги. Не менее важным является развитие духовной жизни китайского общества – происходит формирование философской мысли и выделение конфуцианства и даосизма.

Период ранних империй

Эпоха Цинь (221 – 206 гг. до н.э.) и Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.)

Китай был полностью объединен государством Цинь. Можно сказать, что с того момента Китай перешел к новой форме правления – имперской, так как основатель государства Цинь Ин Ижэн принял новый титул – Цинь ши хуанди (переводится как «божественный владыка, открывающий эру Цинь». Цинь ши хуанди стал реформатором – при нем произошла унификация систем мер и весов, письменности и денежной системы, строительство единой сети дорог. Также стоит сказать, что два выдающихся памятника культуры – Великая китайская стена и Великий китайский канал – тоже его заслуга. Можно заметить, что Цинская эпоха просуществовала недолго, но оставила заметный след по всей истории и культуре Китая.

Ханьскую эпоху принято подразделять на Раннюю (Западную) Хань (206 г. до н.э. – 9 г. до н.э.) и Поздняя (Восточная) Хань (25 – 220 гг.). Временной промежуток между Ранней Хань и Поздней Хань занимает династия Синь, которая просуществовала всего 17 лет и была свергнута Восточной Хань.

Так было до середины 1 века, когда Китаю все-таки удалось сокрушить гуннов. Именно к этому периоду относится становление Великого Шелкового Пути.

Таким образом, Ханьская эпоха стала очень важным этапом в истории развития Китая.

Традиционный Китай

Собственно же китайское государство осталось лишь на Юге Китая (к югу от реки Янцзы), отсюда и название Южные династии. Не смотря на возможность объединения китайского народа перед очевидной опасностью дальнейших завоеваний Северного Вэй, на юге Китая за это время сменилось в общей сложности 5 династий.

Вновь объединить Китая удалось при династии Суй (589-618).

Если говорить о культуре и духовной жизни Китая в эпоху Шести династий, то стоит сказать, что именно на это время приходится становление буддизма в Китае и превращение его в одну их трех идеологий или учений – 三教 (вместе с конфуцианством и даосизмом).

Также быстрыми темпами развивается китайская литература (поэтическое творчество), живопись (пейзажная лирика, светская живопись), медицина. Также к этому периоду относится начало употребления китайцами чая в качестве повседневного напитка (для сравнения – в эпоху Хань чай применялся в лечебных целях).

Эпоха Тан (618-907 гг.) и эпоха Сун (960-1127 гг.)

Эпохи Тан и Сун принято называть классическим периодом в истории Китая.

В Танскую эпоху происходит дальнейшее развитие китайской государственности. В 7 веке Китай ведет войны за контроль над Великим Шелковым Путем, а также с корейскими царствами и Вьетнамом. Все эти войны заканчиваются победой Китая. Также Китай расширяет торгово-дипломатические отношения с государствами Центральной и Юго-Восточной Азии, в т.ч. с Японией и с Индией. В результате в Китай проникли новые вероучения (нестерианство, манихейство, ислам) и технологии (ткацкое производство, разведение и обработка хлопка.

В 9 веке происходит постепенная деградация Танской эпохи. В последние годы происходило много восстаний и междоусобных войн. Период с 907 по 960 гг. в Китае принято называть эпохой Пяти династий и десяти царств – это еще один сложный период в истории Китая.

Таким образом, Сунская империя (960-1127 гг.) оказалась в окружении враждебных государств, которые к тому времени образовались в отдаленных районах Китая – киданьское и тангутское царства Ляо (916-1125 гг.) и Си Ся (1032-1227 гг.).

Тангутское царство отрезало Китая от многих торговых путей, включая Великий Шелковый Путь, и из-за этого Китай лишился многих торгово-экономических связей.

Стоит отметить, что несмотря на неблагоприятную внешнеполитическую обстановку, в культуре и духовной жизни Китая происходит дальнейшее развитие процессов, начавшихся в Танскую эпоху. Происходит развитие живописи (сунская классическая живопись), развиваются города, получает дальнейшее развитие зародившееся в Танскую эпоху театральное искусство в форме уличных представлений. Нельзя не упомянуть об изобретении книгопечатания, которое привело к появлению книжного дела и созданию библиотек.

Эпохи Тан и Сун, безусловно, являются одними из самых важных эпох в истории китайской культуры.

Эпоха Южная Сун (1127-1279 гг.) и Юань (1271-1368 гг.)

До начала 12 века сунской империи удавалось сдерживать угрозу нападения извне. Делалось это не военной силой, а заключением невыгодных мирных договоров и выплатой огромной дани. В 12 веке ситуация изменилась. На северо-западе Китая образовалось государство Цзинь (предки тунгусо-манчжурских народов), которые очень быстро завоевали киданьское и тангусткое царства и вторглись в Китай. Китай вновь стал ограничен рекой Янцзы. Все, что было севернее реки, принадлежало Цзинь. На Юге же образовалась империя Южная Сун. В это же время начинается монгольское завоевание. Правда, в самом начале Китай выступал союзником монголов и передавал им важные знания (например, искусство взятия городов). Но надежды Китая не оправдались – после уничтожения тангутского и чжурчжэньского царств, монголы решили наступать на Китай.

Китайцам ничего не оставалось сделать, как сдаться. Таким образом, с 1271 года началось царствование династии Юань. Первым императором стал внук Чингисхана – хан Хубилай.

Монгольское нашествие нанесло Китаю огромный урон в экономическом плане, центры хозяйственной деятельности были уничтожены, города разрушены. Монголы были слишком малочисленны, чтобы управлять завоеванной ими империей, и фактически, власть центральной администрации ограничивалась столицей (г. Даду на месте Пекина) и прилегающими к ней областями. На других же территориях правили люди, поступившие на службу к монголам – или чужеземцы, или китайцы. Таким образом, монгольские владения не представляли собой целостного государства, и в 1 пол. 14 века по стране прошла серия народных восстаний, которая и свергла монгольскую династию.

Не смотря на то, что от монгольского нашествия, Китай сильно пострадал экономически, духовная и культурная жизнь китайского общества практически не претерпела никаких изменений, а в некоторых областях даже получила дальнейшее развитие (живопись, театральное искусство – юаньская классическая драма).

Эпоха Мин (1368 – 1644)

Минской династии очень быстро удалось восстановить централизованную власть в Китае. Перед династией Мин стояла очень важная задача – восстановить все то, что было поломано монголами. Происходило восстановление разрушенных, строительство новых городов, восстанавливались и заново переиздавались литературные произведения. Но Минскую эпоху никак нельзя назвать периодом расцвета – это период консервации китайского общества, период тяжелого восстановления. В начале 16 века происходит серия китайско-португальских войн, в результате которых к Португалии отходит полуостров Аомынь, на котором была основана первая европейская колония – Макао. В 17 веке происходит серия военных конфликтов с Голландцами, которые захватили в 1624 году южную часть острова Тайвань. Все эти события безусловно отразились на формировании отрицательного отношения к Европе со стороны китайцев. Также в конце 16 века обостряются отношения Китая и Японии. В корейско-японской войне конца 16 века Китай становится союзником Кореи, и они одерживают победу над Японией.

Гибель Минской династии случилось снова из-за серии восстаний, прокатившихся по всей стране. Власть снова была дестабилизирована, чем и воспользовались внешние враги, в этот раз – маньчжуры.

Эпоха Цин (1644 – 1911)

Эпоха Цин – это период маньчжурского правления. Было бы неправильным считать, что произошло маньчжурское нашествие. В это время, как уже было отмечено выше, на территории всей страны происходили восстания, и так как у Минской империи не хватало сил для подавления восстаний на территории страны, было принято решение пригласить маньчжурскую армию на помощь. И маньчжуры, не встречая никакого сопротивления, спокойно дошли до Пекина, параллельно подавляя народные и крестьянские восстания. Это и стало временем начала владычества маньчжурской династии Цин.

Общекультурная ситуация, сложившаяся в Китае с приходом к власти маньчжуров было довольно противоречивой. С одной стороны, маньчжуры всячески унижали китайское население (заставляли носить мужчин косы в знак рабской подчиненности маньчжурам), а с другой стороны, признавали авторитет китайской духовной культуры.

Также стоит отметить, что маньчжуры боролись за свою этническую чистоту, т.е. запрещали браки с китайским населением, придерживались своих культурных обычаев и нравов. В этот период сложно говорить о каком-либо развитии китайской культуры. Скорее можно сказать, что китайская культура вступила в период стагнации, а некоторых областях и упадка.

Так продолжалось вплоть до второй половины 19 века. С середины 19 века по стране прокатились мощные антиправительственные и антиманьчжурские восстания. Самыми значительными были Тайпинское восстание (1850-1863 гг.) и восстание ихэтуаней (1900-1901 гг.). Кроме того, Англия, Германия, Франция (эпизодически Россия и Япония) вели колониальные войны на территории Китая (Первая, Вторая опиумные войны – 1840-42, 1856-60, Франко-китайская война – 1884-1885) и Китайско-японская война (1894-1895).

Опиумная война 1840 г. также стала поворотным моментом в истории Китая. Англия, с целью сохранения торговли опиумом начала войну против Китая. Китай был вынужден подписать унизительный для себя «Нанкинский договор».

В том же 1898 году в Китае (если то, что осталось можно назвать Китаем) создается тайное общество «Ихэтуань» (кулак во имя справедливости и согласия). Основной целью этого общество становится изгнание из Китая всех иностранцев.

Китай в 20 веке

В 1908 году умирает императрица Цы Си, фактически правившая Китаем с 1861 года. После нее на престол восходит император Пу И.

В 1911-1912 гг. в стране произошла Синьхайская революция, свергнувшая маньчжурскую династию и положившая конец имперской формы правления в Китае. Провозглашается республиканская форма правления и создается Временное правительство Китайской Республики, которым руководит Сунь Ятсен. Здесь стоит сказать, что Сунь Ятсен еще в 1894 году создал первую в Китае революционную организацию, которая называлась Союз Возрождения Китая». Ее целью было изгнание маньчжуров и создание демократического государства.

В 1912 году Пу И отрекается от престола, а командующий цинской армией Юань Шикай провозглашается временным президентом Китайской республики. Он устанавливает в стране единоличную диктатуру и распускает парламент. Так продолжается до 1916 года (смерть Юань Шикая). Но фактически, до 1949 года, страну все еще мучили различные междоусобные военно-политические конфликты.

В духовной жизни Китая следует отметить т.н. «Движение за новую культуру», которое настаивало на реформирование письменности (подробнее здесь).

В 1919 году происходит движение 4 мая ( 五四运动 ), которое способствовало появлению в Китае пролетариата. В 1921 году была создана Коммунистическая партия Китая ( 中国共产党 ). Начиная с 1924 года, в Китае проходят серии освободительных войн. Среди них Северный поход Национальной революционной армии (1924-1927 гг.), антияпонская война (1937-1945 гг.) и общенародная освободительная война (1945-1949 гг.).

Стоит также отметить, что именно в 1924 году КПК и Национальная партия (Гоминьдан) решают действовать сообща. Правда, союз этот длится недолго, и уже в 1927 года главнокомандующий правительственной армией Чан Кайши начинает гонения на представителей КПК. В 1934 году КПК с боями уходит в северо-западные районы – этот поход получил название Великий Поход. Их противостояние длится вплоть до 1949 года.

В 1930-х годах начинается японская интервенция. В 1932 году в северных и северо-восточных районах Китая было образовано государство Маньчжоу го,. Императором которого стал император Пу И, последний император династии Цин. Это государство полностью подчинялось Японии. В 40-х гг. Япония оккупировала Нанкин. Заканчивается это все только с окончанием антияпонской войны (1937-1945 гг.).

Первого октября 1949 года было провозглашено образование Китайской Народной Республики. Мао Цзэдун торжественно сообщил об этом с трибуны на площади Тяньаньмэнь. Чан Кайши и его сторонники перебираются на остров Тайвань, где продолжает быть Китайская республика.

В Китае начали строить социализм. Ведущую роль в национальной экономике играла общественная собственность на средства производства. Несмотря на то, что социалистические преобразования в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и других областях были заметны, они все-таки не имели ожидаемого эффекта.

В 1954 году принимается первая конституция КНР. Мао Цзэдун избирается председателем ЦК КПК.

Политика «Большого скачка» (цель – догнать Англию по производству чугуна на душу населения) приводит китайский народ к голоду.

С 1966 по 1976 год Китай потрясла Культурная революция. Руководил ей сам Мао Цзэдун и Банда четырех (его сподвижники). Происходят гонения на интеллигенцию, деятелей культуры отправляют «на перевоспитание» в деревни и отдаленные районы. Этот период вошел в историю страны как один из самых тяжелых и нанес непоправимый урон культуре Китая в целом. В 1976 году Мао Цзэдун умирает. Все люди, руководившие культурной революцией, арестовываются.

В 1978-1979 гг. Дэн Сяопин объявляет курс на политику реформ и открытости. Китай начал строить социализм с китайской спецификой. Реформы в Китае начались с деревни и постепенно охватили города. В страну привлекают иностранные инвестиции, создают особые экономические зоны, всячески заимствуют различные технологии, ввозят передовую технику и привлекают квалифицированный персонал.

Следующим важным событием становится 1989 год, когда на площади Тяньаньмэнь проходят студенческая демонстрация, участники которой требуют срочного проведения демократических преобразований в Китае. Демонстрантов разгоняют с помощью бронетехники, в результате чего гибнут более 2000 человек.

В 1997 и 1999 году Гонконг и Макао (Аомэнь) возвращаются в состав КНР Англией и Португалией.

В марте 2003 года на 1-й сессии ВСНП 10-го созыва Ху Цзиньтао был избран Председателем КНР.