периодизация всеобщей истории характеристика периодов всеобщей истории

Периодизация истории. Проблемы, периоды, источники.

Периодизация всемирной истории

Периодизация является весьма эффективным способом упорядочения материала и его анализа, благодаря которому можно гораздо лучше понять основные механизмы исторических процессов, происходящих как во всем мире, так и в отдельном социуме. Периодизация общей истории невозможна без установления хронологических рамок общественного развития. Для этого используют факторы, оказавшие большое влияние на все ведущие страны мира. С помощью периодизации можно найти ответы на многие вопросы, она придает стройность и обоснованность теории, структурирует и, самое главное, дает ей измерительную шкалу. Проще говоря, это систематизация, которая заключается в условном делении исторического процесса на определённые хронологические периоды. Эти периоды имеют те или иные отличительные особенности, которые определяются в зависимости от избранного основания (критерия) периодизации. Для периодизации могут избираться самые разные основания: от смены типа мышления (О. Конт, К. Ясперс) до смены способов коммуникации (М. Маклюэн) и экологических трансформаций (Й. Гудсблом). Многие учёные для создания периодизации используют экономико-производственные критерии: это как социально-экономические отношения и средства производства (марксистская теория формаций), так и основная сфера производства (теория индустриального и постиндустриального общества).

Читайте также:

Периодизация всемирной истории

Периодизация древнейшей истории

Периодизация Новейшей истории

Периодизация Нового времени

Подходы к периодизации истории

Существуют разные подходы, но не все они считаются состоятельными и перспективными в наше время. Основными из них являются формационный и цивилизационный, которые мы кратко и рассмотрим.

Формационный

Формационный подход представляет собою схему исторического развития человечества, возникшую в рамках марксисткой философии и парадигмы исторического материализма. Карл Маркс и Фридрих Энгельс в своих работах пришли к выводу о наличии в истории человечества пяти социально-экономических формаций, каждая из которых была более высокого уровня развития по сравнению с предыдущей. Формационный подход рассматривает последовательные этапы в развитии человечества – формации. Фактически это объяснение линейного развития истории человечества этап за этапом, или, в данном случае, формация за формацией. Смену формаций, по мнению сторонников такого подхода, определяет смена социально-экономических отношений, зависящих от конкретного способа производства. Выделяют последовательно сменяющие друг друга формации: первобытно-общинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую, которая должна была наступить после «всеобщего наступления коммунизма». Однако, после распада СССР и падения коммунистических режимов формационный подход претерпел ряд изменений, теперь формации в нём считают несколько иначе – коммунистическая формация исключена, капиталистическую формацию называют Новым временем, а после него идёт Новейшее время.

Цивилизационный

Цивилизационный подход дает возможность взглянуть на историю через его базовое понятие — цивилизация (от лат. civilis — гражданский, государственный). «Цивилизация» — многозначный термин, его можно понимать по-разному:

• как уровень развития всего человечества, который противопоставляется варварству (в этом значении цивилизация — синоним культурного развития);

• как самостоятельное общество (или крупное государство), которое характеризуется совокупностью политических, государственных, религиозных, экономических, культурных и социальных традиций, морали, ценностей и мировоззрения (такие цивилизации называют локальными).

Человек, индивид, личность и индивидуальность

40 интересных фактов о Кубе

Цивилизационный подход предусматривает изучение локальных цивилизаций во всей совокупности их важных черт. Разные ученые насчитывают различное количество локальных цивилизаций, традиционно их принято выделять несколько десятков. Локальные цивилизации занимали и занимают большие культурные регионы с несколькими государствами. Важную роль в формировании цивилизаций сыграли религии (такие как христианство, ислам и др.).

Цивилизационный подход делает упор на изучение специфики локальных цивилизаций, подчеркивая многообразие форм исторического процесса. Это своеобразная многоцветная картина, где все элементы дополняют друг друга. Вместе с тем изучение цивилизаций также не дает нам исчерпывающего ответа на вопрос о закономерностях развития всего человеческого общества. Поэтому многие историки считают цивилизационный и формационный подходы не взаимоисключающими, а скорее дополняющими друг друга.

Основные периоды истории

Доисторический

Начался он в эпоху палеолита, около 2 млн лет назад, когда древние люди стояли ещё на гораздо более низкой ступени развития. Несмотря на определённые достижения палеолита, развитие в доисторический период шло очень медленно. Этот период начал сменяться другим, античным, или рабовладельческим, примерно 5 тысяч лет назад, когда по планете уже вовсю шагала неолитическая революция, а на Ближнем Востоке и в Средиземноморье зарождались первые цивилизации Древнего мира. Доисторический период характеризуется основными занятиями людей – охотой и собирательством. Однако, в переходный период (то есть перед зарождением Античности) охота и собирательство начали постепенно сменяться земледелием и скотоводством, а структура общества начала усложняться. Были изобретены первые языки общения, религия и различные ремёсла.

Античный

Античность продлилась с начала III тысячелетия до н. э. и закончилась во второй половине V века нашей эры. Это была эпоха первых могучих государств, таких, как Древний Египет, Древний Рим и Древняя Греция. В античности обычно выделяют следующие периоды:

Характеристика античного периода: активное развитие искусств, поэзии, науки. Появились театры, была изобретена демократия. Также появились первые представления о правах человека.

Средневековый

Продлились Средние века около тысячи лет, с V по XV век. Средневековье началось после падения Римской империи, которое погрузило Европу в тёмный и мрачный период истории, когда очаги цивилизации практически угасли. А закончилось оно в эпоху Великих географических открытий, которые раздвинули для человечества границы известного мира и позволили взглянуть на него по-новому. Средневековый феодализм делится на три основных периода:

Основные характерные черты Средневековья – феодальный строй, значительное влияние Церкви на общество и вообще на всё на свете, абсолютная монархия, инквизиция, подавляющая все ростки инакомыслия.

Периодизация всемирной истории

Первый период этой эпохи (V—XI вв.) ознаменован падением Западной Римской империи, становлением нового типа общественных отношений, связанных с утверждением сословного строя в Европе. В его рамках каждое сословие имеет свои права и обязанности. Для этого времени характерно преобладание натурального хозяйства и особая роль религии.

Второй период (середина XI — конец ХVв.) — это время становления крупных феодальных государств, роста значения городов. Они становятся центрами ремесла, торговли, духовной жизни, приобретающей все более светский характер.

Третий период (XVI — середина XVII в.) связан с началом разложения феодального строя, его иногда характеризуют как раннее Новое время. Европейцы открывают для себя мир, начинается создание колониальных империй. Быстро развиваются товарно-денежные отношения, получает широкое распространение мануфактурное производство. Усложняется социальная структура общества, она все чаще вступает в противоречие с его сословным делением. Реформация и контрреформация знаменуют собой наступление нового этапа духовной жизни. В условиях роста социальных и религиозных противоречий усиливается центральная власть, возникают абсолютистские монархии.

4. Эпоха Нового времени — эпоха становления и утверждения промышленной, капиталистической цивилизации — также подразделяется на несколько периодов.

Первый начинается с середины XVII века, когда наступило время революций, разрушивших основы сословного строя (первой из них была революция в Англии в 1640—1660-х гг.). Не меньшее значение имела эпоха Просвещения, связанная с духовным раскрепощением человека, обретением им веры в силу разума.

Второй период Нового времени наступает после Великой французской революции (1789—1794). Промышленный переворот, начавшийся в Англии, охватывает страны континентальной Европы, где быстрыми темпами идет становление капиталистических отношений. Это время быстрого роста колониальных империй, развития мирового рынка, системы международного разделения труда. С завершением формирования крупных буржуазных государств в большинстве из них утверждается идеология национализма, национального интереса.

Третий период Нового времени наступает в конце XIX — начале XX века. Он характеризуется тем, что бурное развитие промышленной цивилизации «вширь», за счет освоения ею новых территорий, замедляется. Емкость мировых рынков оказывается недостаточной для поглощения растущих объемов выпускаемой продукции. Наступает время углубляющихся мировых кризисов перепроизводства, роста социальных противоречий в промышленных странах. Начинается и обостряется борьба между ними за передел мира.

Современники воспринимали это время как период кризиса индустриальной, капиталистической цивилизации. Его показателем им представлялась первая мировая война 1914—1918 гг. и связанные с него потрясения, прежде всего революция 1917 г. в России.

5. В рамках истории Новейшего времени выделяется два основных периода.

Качественные перемены, связанные с изменением характера социального, общественно-политического развития ведущих государств мира, начинают проявляться лишь во второй половине — конце XXвека.

В этот период с распространением компьютеров и промышленных роботов меняется характер трудовой деятельности, центральной фигурой производства становится работник интеллектуального труда. В развитых странах складывается социально ориентированная рыночная экономика, меняется характер быта и досуга человека. Существенные перемены происходят на международной арене, на смену державному соперничеству приходит сотрудничество. Развиваются интеграционные процессы, складываются единые экономические пространства (западноевропейское, североамериканское и др.). С крушением СССР и его системы союзов восстанавливается целостность мирового рынка, начинают развиваться процессы глобализации экономической жизни, складывается общемировая система информационных коммуникаций.

В то же время симптомы кризиса индустриального общества дают о себе знать во многих районах мира и в начале XXI века, в том числе и на территории бывшего СССР.

Определение предмета истории связано с мировоззрением историка, его философскими взглядами.

Историки, стоящие на материалистических позициях, считают, что история как наука изучает конкретные, ограниченные определенными пространственно-временными рамками, закономерности общественного развития, связанные с деятельностью людей.

Господствующим в западной науке убеждением является то, что главным объектом изучения в истории является человек. Известный французский историк Марк Блок определил историю как «науку о людях во времени», причем на первый план выдвигал духовную сторону деятельности человека, считая, что предмет истории» в точном и последнем смысле – сознание людей».

Серьезные расхождения между учеными различных концепций касаются не только определения предмета истории, но и объяснения исторического процесса.

В марксистской историко-материалистической концепции конечной причиной и решающей движущей силой всех важнейших исторических событий, процессов считается труд, производство, способ производства. Наряду с этим признается и особенное в историческом процессе – исторические условия (классовая борьба, взаимоотношения с другими странами, географические и другие особенности и т.д.), а также единичное – деятельность сторических личностей.

Среди западных концепций широкое распространение получила плюралистическая интерпретация исторического процесса, когда не признается общая причина исторического развития, а считается, что в обществе действуют множество разнопорядковых факторов, которые регулируются многообразием интересов различных социальных организаций и групп.

Например, американский социолог и историк Р. Пайпс и английский историк Тибор. Самуэли так определили исключительность истории (и место во всемирно-историческом процессе) России:

1. Бедность почвенно-климатических условий, что обусловило патримониальную форму государственного правления.

2. Влияние татаро-монгольского ига, передавшего русскому обществу восточную форму общественного устройства.

3. Заимствование христианства у Византии, которое привело к игнорированию «аналитического разума», к упрочению авторитарной власти.

На каких бы мировоззренческих позициях не находились историки, все они используют в своих исследованиях научный аппарат, определенные научные категории «историческое время». В этой категории любое событие можно измерить временными и пространственными характеристиками. А история как процесс – это не просто множество рядом расположенных точечных событий, а именно движение от события к событию.

Идеологи Просвещения (Ж.-Ж. Руссо) делили историю человечества на три периода: естественного состояния, дикого и цивилизованного.

Позже возникли и другие теории периодизации. Английский историк Альфред Тойнби (30-е годы XX в.) полагал, что в истории существовали так называемые локальные цивилизации (всего он выделил 21 цивилизацию). Каждая из них проходит стадии зарождения, роста, разложения и гибели.

В марксистской историко-материалистической концепции принято строить периодизацию на основе изменений (смены) способов производства или общественно-экономических формаций, которые последовательно сменяют друг друга.

Историческая наука имеет дело с фактами, которые составляют основу всякого исторического знания. Именно на фактах базируются все представления и концепции. От достоверности фактов зависит восприятие и объяснение исторической действительности, способность постижения сущности исторического процесса.

В исторической науке факты рассматриваются в двух смыслах:

1) как явление, имевшее место в истории;

2) как его отражение в исторической науке (факт-знание).

Историк, как правило, имеет дело с прошлым и не может непосредственно наблюдать объект своего изучения. Главным, а в большинстве случаев единственным источником информации о прошлом для него является исторический памятник, через посредство которого он получает необходимые конкретно-исторические данные, фактический материал, составляющий основу исторического знания.

Под историческими источниками понимаются все остатки прошлого, в которых отложились исторические свидетельства, отражающие реальные явления общественной жизни и деятельности человека. Специальная научная дисциплина об исторических источниках, приемах их выявления, критики и использования в работе историка называется источниковедением.

Все исторические источники можно разделить на 6 групп:

Изучение в совокупности всех видов источников позволяет воссоздать достаточно полную и достоверную картину исторического процесса.

Подведем итог по первому вопросу. Изучение истории – сложный процесс реконструкции прошлого, состоящий из сплава сообщений источников, собственных представлений ученых об истории, впитавших в себя опыт науки.

Тема 1.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАННЯЯ ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

О занятиях восточных славян известно, что осваивая огромные лесные и лесостепные пространства Восточной Европы, они несли с собой земледельческую культуру. Помимо подсечного и залежного земледелия с VIII в. в южных районах получает распространение полевое пашенное земледелие, основанное на использовании плуга с железным лемехом и тяглового скота.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Периодизация истории – всемирные источники, проблемы историографии (10 класс)

Периодизация всемирной истории необходима для лучшего понимания исторических процессов. Существует несколько разновидностей исторической периодизации, однако во всем мире принято пользоваться ее классическим вариантом. В нем выделены такие основные периоды истории как доисторический, античный, средневековый, новое время и новейшее время.

Периодизация всеобщей истории

Периодизация является весьма эффективным способом упорядочения материала и его анализа, благодаря которому можно гораздо лучше понять основные механизмы исторических процессов, происходящих как во всем мире, так и в отдельном социуме.

Периодизация общей истории невозможна без установления хронологических рамок общественного развития. Для этого используют факторы, оказавшие большое влияние на все ведущие страны мира.

С помощью периодизации можно найти ответы н многие вопросы, она придает стройность и обоснованность теории, структурирует и, самое главное, дает ей измерительную шкалу.

Благодаря материальным и нематериальным источникам периодизации истории ученым удалось разработать множество вариантов разделения истории на периоды. В VI в. до н.э. древнегреческий мыслитель Пифагор предложил так называемую теорию круга, согласно которой развитие жизни как человека, так и цивилизации, идет по одной колее, проходя зарождение, расцвет и гибель.

Основные периоды истории

Классическая периодизация историографии включает в себя следующие этапы становления общества:

Рис. 2. Древняя Греция.

Благодаря Великим географическим открытиям, совершенным в средние века, человечество получило возможность по-новому взглянуть на окружающий мир, существенно расширить свои возможности. Новые страны и континенты стимулировали развитие торговли, общественно-экономических связей, производства, науки.

Рис. 3. Вторая мировая война.

Что мы узнали?

При изучении темы «Периодизация истории» по программе истории за 10 класс мы узнали кратко о проблемах периодизации истории. Мы выяснили, что во всем мире принято пользоваться классической периодизацией. Также мы рассмотрели основные периоды истории и их характерные черты.

Периодизация истории

Всего получено оценок: 644.

Всего получено оценок: 644.

Периодизация всеобщей истории

Периодизация является весьма эффективным способом упорядочения материала и его анализа, благодаря которому можно гораздо лучше понять основные механизмы исторических процессов, происходящих как во всем мире, так и в отдельном социуме.

Периодизация общей истории невозможна без установления хронологических рамок общественного развития. Для этого используют факторы, оказавшие большое влияние на все ведущие страны мира.

С помощью периодизации можно найти ответы на многие вопросы, она придает стройность и обоснованность теории, структурирует и, самое главное, дает ей измерительную шкалу.

Благодаря материальным и нематериальным источникам периодизации истории ученым удалось разработать множество вариантов разделения истории на периоды. В VI в. до н.э. древнегреческий мыслитель Пифагор предложил так называемую теорию круга, согласно которой развитие жизни как человека, так и цивилизации, идет по одной колее, проходя зарождение, расцвет и гибель.

Основные периоды истории

Классическая периодизация историографии включает в себя следующие этапы становления общества:

которые читают вместе с этой

Благодаря Великим географическим открытиям, совершенным в средние века, человечество получило возможность по-новому взглянуть на окружающий мир, существенно расширить свои возможности. Новые страны и континенты стимулировали развитие торговли, общественно-экономических связей, производства, науки.

Что мы узнали?

При изучении темы «Периодизация истории» по программе истории за 10 класс мы узнали кратко о проблемах периодизации истории. Мы выяснили, что во всем мире принято пользоваться классической периодизацией. Также мы рассмотрели основные периоды истории и их характерные черты.

Периодизация всеобщей истории характеристика периодов всеобщей истории

Понятие всемирной истории. История — это наука о прошлом человеческого общества и его настоящем, о закономерностях развития общественной жизни в конкретных формах, в пространственно-временных измерениях.

Содержанием истории вообще служит исторический процесс, который раскрывается в явлениях человеческой жизни, сведения о которых сохранились в исторических памятниках и источниках. явления эти чрезвычайно разнообразны, касаются развития хозяйства, внешней и внутренней общественной жизни страны, международных отношений, деятельности исторических личностей. Соответственно и история – наука многоотраслевая, она слагается из целого ряда самостоятельных отраслей исторического знания, а именно: истории экономической, политической, социальной, гражданской, военной, государства и права, религии и пр. К историческим наукам относятся также этнография, изучающая быт и культуру народов, и археология, изучающая историю по вещественным источникам древности – орудиям труда, домашней утвари, украшениям и др., а также целым комплексам – поселениям, могильникам, кладам.

История подразделяется и по широте изучения объекта: история мира в целом (всемирная или всеобщая история), история континентов (например, история Азии и Африки), история отдельных стран и народов или группы народов (например, история России).

Вспомогательные исторические дисциплины.

Существуют вспомогательные исторические дисциплины, имеющие сравнительно узкий предмет исследования, изучающие его детально и таким образом способствующие более глубокому пониманию исторического процесса в целом.

К их числу относятся: хронология, изучающая системы отсчета времени; палеография – рукописные памятники и старинное письмо; дипломатика – исторические акты; нумизматика – монеты, медали, ордена, денежные системы, историю торговли; метрология – систему мер; флаговедение – флаги; геральдика – гербы стран, городов, отдельных семей; сфрагистика – печати; эпиграфия – надписи на камне, глине, металле; генеалогия – происхождение городов и фамилий; топонимика – происхождение географических названий; краеведение – историю местности, региона, края.

К наиболее значительным вспомогательным историческим дисциплинам относятся источниковедение, исследующее исторические источники, и историография, задача которой описание и анализ взглядов, идей и концепций историков и изучение закономерностей в развитии исторической науки.

Предмет исторической науки — особенности экономической, социальной, политической, культурной и других сфер жизни конкретного общества в прошлом, совокупность отношений в обществе в их развитии.

Объект исторической науки — историческая действительность, процесс, события, явления и фрагменты исторического развития, его действующие лица, вся совокупность условий, характеризующих жизнь общества и влияют на него, т.е. все, на что направлено познавательную функцию исторической науки. объект исторического познания очень близок к источниковой базы, но не тождественен ей. доминантным объектом исторической науки является сам субъект исторического процесса, то есть его движок, создатель, а в этой роли выступают люди и результаты их деятельности.

Периодизация всемирной истории: варианты и содержание

1) древнегреческий поэт Гесиод (VIII-VII вв. до н.э.) делил историю народов на пять периодов – божественный, золотой, серебряный, медный и железный, утверждая, что от века к веку люди живут все хуже.

2) древнегреческий мыслитель Пифагор (VI в. до н.э.) в понимании истории руководствовался теорией круга, в соответствии с которой развитие идет по одной и той же колее: зарождение, расцвет, гибель. при этом вектор истории практически отсутствует. такой взгляд на историю идет по аналогии с жизнью человека,

3) русский ученный Л.И. Мечников (1838-1888) установил периодизацию истории по степени развития водных путей сообщения: речной период (древние цивилизации), средиземноморский (средние века), океанический (новое и новейшее время).

4) американский ученый Уолт Ростоу разработал теорию стадий экономического роста. тогда он выделил пять стадий экономического роста:

5) Антропологическая периодизация — периодизация этапов эволюции физического типа людей (архантропы, неандертальцы, кроманьонцы)

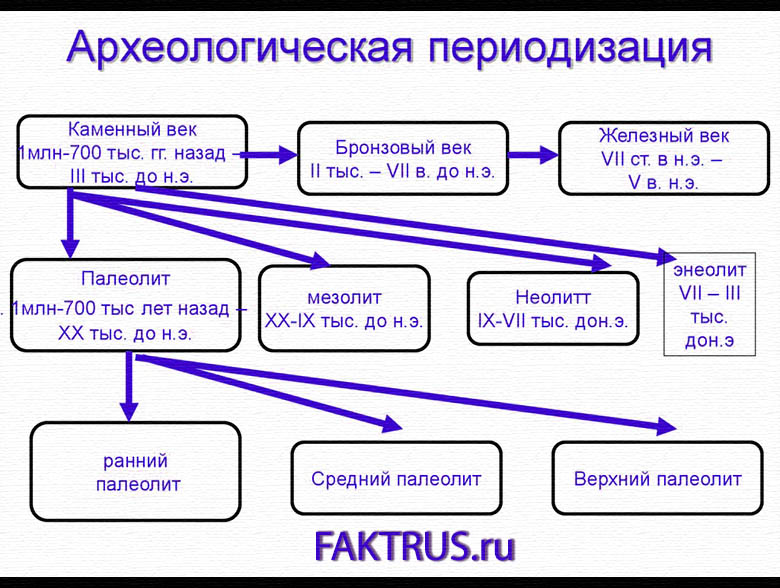

6) Археологическая периодизация в качестве основного критерия использует последовательную смену орудий труда.

7) в российских учебниках по Всемирной (всеобщей) истории принята следующая периодизация:

Это конспект по теме «». Выберите дальнейшие действия: