первые пираты в истории

Золотой век пиратства

У морского пиратства, как и у любой эпохи, был свой период максимального расцвета, породивший таких живых легенд как Бартоломью Робертс, Черная Борода и Генри Эвери. Продолжался Золотой век на самом деле немногим меньше 80 лет. Он начался в 1650 году и завершился в 1726 году. Последние десятилетия были очень бурными, потому что именно на них пришлись война за испанское наследство и активный период каперства, когда частные лица использовали военные суда для захвата кораблей других держав.

Золотой век пиратства интересен, в первую очередь, по той причине, что именно из него в массовую культуру пришел современный образ морского разбойника.

Содержание

Почему настал век пиратов

Есть несколько причин, поспособствовавших развитию пиратства во второй половине 17-го века:

В общем, из-за открытия и начала освоения Нового Света мир внезапно настолько расширился, что государствам перестало хватать сил и внимания сразу на все. Они делили колонии и вывозили из них сокровища, воевали и налаживали новые каналы торговли. В этот бурный период нашлось место и пиратской вольнице.

Три этапа

Золотой век пиратства – термин, придуманный учеными-историками значительно позже происходивших событий. Современники Генри Моргана и Эдварда Тича никогда не использовали этого названия, хотя и могли догадываться, что невероятные по масштабу бесчинства пиратов сохранятся в памяти потомков.

У исследователей принято делить Золотой век пиратства на три этапа.

Упадок

В начале 18-го века в странах Европы, наконец, созрело понимание того, что пиратство приносит слишком большие убытки и с ним нужно бороться. Утрехтский мир, открывший серию из нескольких договоров о ненападении и фиксации результатов войны, стал для пиратства палкой о двух концах. С одной стороны высвободившиеся моряки серьезно укрепили ряды морских разбойников. Однако грабить и убивать пошли не все. Европейские страны начали укреплять флоты, сопровождающие торговые суда и отлавливающие пиратов. На эти корабли и отправились служить сохранившие честь обученные моряки, и вскоре они стали для разбойников настоящим проклятием.

В 1720-е годы пиратство пришло в упадок. Во-первых, европейские страны нарастили военно-морские силы. Во-вторых, укрепление колониальных администраций лишило пиратов безопасной базы. В 1715 году Генри Дженнингса и его банду не принял губернатор Ямайки, хотя тот шел с грузом золота и собирался потратить его на острове. Дженнингсу пришлось создавать новую базу на Багамах, но она просуществовала всего три года, пока на острова не прибыл губернатор Вудс Роджерс.

Третьей причиной упадка стало исчезновение основной приманки – испанского золота и серебра. Испания к тому времени вывезла основные сокровища из ограбленных колоний.

Оставшиеся в живых пираты стали беглецами от правосудия. Большая их часть отправилась к западному побережью Африки, где появился другой интересный объект для захвата – рабовладельческие суда, не имевшие хорошей защиты. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Слово «пират» (по-латыни pirata) происходит в свою очередь от греческого peirates, с корнем peiran («пробовать, испытывать»). Таким образом, смысл слова будет «пытающий счастья». Этимология свидетельствует, насколько зыбкой была с самого начала граница между профессиями мореплавателя и пирата.

Это слово вошло в обиход примерно в IV-III веках до н.э., а до того применялось понятие «лэйстэс», известное еще Гомеру, и тесно связанное с такими материями, как грабеж, убийство, добыча.

Границы были зыбки и если вчера он был буканиром, сегодня стал капером, а завтра может стать обычным пиратом.

Из кого же комплектовались ряды пиратов?

По своему составу они не были однородны. Разные причины побуждали людей к объединению в преступное сообщество. Здесь были и искатели приключений; и мстители, поставленные «вне закона»; путешественники и исследователи, внесшие значительный вклад в дело изучения Земли в эпоху Великих географических открытий; бандиты, объявившие войну всему живому; и дельцы, считавшие грабеж обычной работой, которая при наличии определенного риска давала солидный доход.Часто пираты находили поддержку у государства, которое во время войн прибегало к их помощи, легализуя положение морских разбойников и, превращая пиратов в каперов, то есть официально разрешая им вести боевые действия против неприятеля, оставляя себе часть добычи.Чаще всего пираты действовали неподалеку от берега или среди мелких островов: так проще незаметно подобраться ближе к жертве и проще уйти от погони, в случае какой-нибудь неудачи.

Сегодня нам, избалованным успехами цивилизации и достижениями науки и техники, трудно даже представить себе, как неизмеримо велики были расстояния в век отсутствия радио, телевидения и спутниковой связи, какими далекими казались части света в представлении людей того времени. Корабль уходил из гавани, и связь с ним на много лет прерывалась. Что с ним сталось? Страны разделялись страшнейшими перегородками конкуренции, войн и вражды. Моряк исчезал из страны на несколько десятков лет и поневоле становился бездомным. Возвратившись на родину, он уже не находил никого — родные умерли, друзья забыли, его никто не ждал и никому он не был нужен. Воистину смелы были те люди, рисковавшие собой, пускаясь в неизвестность на хрупких ненадежных (по современным меркам) суденышках!

Сегодня существует вполне устоявшиеся стереотипные представления о пиратах, созданные благодаря художественной литературе. Основоположником современной литературы о пиратах можно назвать Даниэля Дефо, выпустившего три романа о похождениях пирата Джона Эйвери.

Следующим крупным писателем, писавшим также о морских разбойниках, был Вальтер Скотт, опубликовавший в 1821 году роман «Пират», в котором прототипом главного героя капитана Кливленда послужил образ главаря пиратов из романа Даниэля Дефо «Приключения и дела известного капитана Джона Гау».

Автор многочисленных произведений романтического направления Фенимор Купер создал целую серию романов о море: «Лоцман», «Красный корсар», «Морская волшебница» («Пенитель моря»), «Два адмирала» и др.

Дань морю отдали такие известные писатели, как Р.-Л. Стивенсон, Ф. Мариэт, Э. Сю, К. Фаррер, Г. Мелвилл, Т. Майн Рид, Дж. Конрад, А. Конан Дойль, Джек Лондон и Р. Сабатини.

Интересно, что Артур Конан Дойль и Рафаэль Сабатини создали два колоритнейших, диаметрально противоположных друг другу образа пиратских капитанов — Шарки и Блада, объединяющих в себе: первый — худшие качества и пороки, а второй — лучшие рыцарские достоинства реально существовавших предводителей «джентльменов удачи».

Композитор Робер Планкетт написал оперетту «Сюркуф», в которой историческая правда о подлинных делах морского разбойника Сюркуфа уступила место фантазии: красивая судьба бескорыстного моряка Робера и его возлюбленной Ивонны вполне отвечала духу оперетт XIX века.

Сложилось впечатление, что пираты — эдакие непризнанные гении, скитающиеся по морям только благодаря несчастливому стечению обстоятельств. Этому стереотипу мы обязаны, в основном, благодаря Р.Сабатини с его трилогией о капитане Бладе, создавшем, кроме прочего и миф о том, что пираты обладали мощными судами и нападавшими на военные корабли.

Весьма интересно немного остановиться на пиратских флагах. Общеизвестно, что прозвище пиратского флага — «Веселый Роджер» (Jolly Roger). Почему такое прозвище?

Начнем не непосредственно с «Веселого Роджера», а с ответа на вопрос, какие вообще флаги вывешивали на кораблях разные страны в разное время?

Вопреки сложившемуся мнению, далеко не все корабли в прошлом ходили под национальным флагом своей страны. Например, в проекте французского Закона о королевском флоте от 1699 года сказано что «королевские корабли не имеют никаких строго установленных отличительных знаков для ведения боя. Во время войн с Испанией наши корабли использовали красный флаг, чтобы отличаться от испанских, которые выступали под белым флагом, а в последней войне наши корабли шли под белым флагом, чтобы отличаться от англичан, также воюющих под красным флагом…» Тем не менее, французским каперам специальным королевским эдиктом запрещалось ходить под черным флагом практически до последних лет их (фр.каперов) существования.

Многие известные пираты имели свой собственный флаг. Тут уже можно заметить, как «герой» заставляет славу работать на него: зная, кто за ним гонится, у жертвы опускались руки. Этакий «бренд»,

личное тавро, означавшее определенное «качество» навязываемой «услуги». Безвестному же пирату (а таких было подавляющее большинство!) это было не нужно, ведь какой-нибудь необычный флаг или вообще отсутствие флага наверняка насторожит капитана атакуемого судна. Зачем? Пираты были жестоки, но отнюдь не так глупы, как пытаются нарисовать их некоторые писатели. Поэтому, все же, в большинстве своем пиратские корабли ходили под официальным флагом какого-нибудь государства и жертва слишком поздно узнавала о том, что судно на самом деле пиратское.Вообще, черный флаг уже к середине XVII века являлся отличительным знаком пиратов и водрузить такой флаг значило здорово приблизить свою шею к виселице.

По окончании войны каперы нередко обращались в обычных пиратов. Недаром многие командиры военных кораблей не признавали никаких каперских патентов и вешали пленных каперов на ноках рей так же, как и прочих пиратов.

На всякого рода патентах хотелось бы остановиться чуть подробнее.

Кроме Letter of Marque, выдававшегося с XIII века по 1856 год (чтобы быть ближе к датам, скажу, что первое упоминание о таких бумагах относится к 1293 году) и разрешавшее именно и единственно захват вражеского имущества, выписывался также Letter of Reprisal (дословно — документ на возмездие, реприссалию), разрешавший убийство вражеских подданных и захват их имущества. Проще говоря, грабеж. Но не вообще всякому, а лишь тем, кто пострадал от деятельности граждан указанного в документе государства. Бумаг было несколько, поэтому в официальных документах они именуются всегда во множественном числе — letters. Действие бумаг не ограничивалось лишь морским разбоем, но также дозволяло разбой на суше, причем как в мирное, так и в военное время. Почему же reprisal? В переводе с английского, это слово означает возмездие. Дело в том, что средневековые города и поселения были, в большинстве своем, небольшими замкнутыми общностями и считалось естественным направить возмездие против любого из их граждан, который по возвращении домой мог взыскать ущерб с настоящего виновника преступления. Мстителю лишь следовало заручиться соответствующими бумагами — letters.

Морские капитаны держав, подписавших подобный договор, часто брали на свои корабли грузы или пассажиров, враждебных берберским странам. Поэтому во избежание возможного обмана государства, подписавшие упомянутые соглашения, вынуждены были позволить берберским корсарам останавливать и обыскивать свои корабли. Те могли захватывать имущество и пассажиров враждебных держав, если обнаруживали их на борту остановленных кораблей. Однако они должны были оплачивать полную стоимость груза, вверенного капитану, до места его назначения.

Обратная проблема возникала, когда пассажиры и имущество дружественных стран оказывались на захваченном вражеском корабле. Корсары могли конфисковать груз и обратить в рабство команду, но предполагалось, что они должны были освободить пассажиров, находившихся под защитой норм соглашений. Чтобы корсары могли свободно распознать подданных союзнических держав, была создана система пропусков.

Берберские пропуска — довольно любопытное явление! По сути своей это были охранные грамоты, гарантирующие корабль и команду от морского разбоя. Правом выдавать такие документы обладали немногие чиновники. Например, в соответствии с соглашениями от 1662 и 1682 годов между Англией и Алжиром действительными считались только пропуска, выданные лордом Верховным адмиралом или правителем Алжира. Причем договор разделялся на две части затейливым обрезом, одну часть листа оставляли себе, а вторую часть отдавали противоположной стороне. На борт корабля могли подняться лишь два человека для проверки груза и списка пассажиров. Подавляющее большинство корсаров подчинялось этим пропускам, непокорных ждала смертная казнь, хотя в начале (первые 30-40 лет) нарушений было изрядно.

Вообще, понятие «интернационального права» объединяющего все народы, имеет относительно позднее происхождение. В античные же времена законы одного общества распространялись исключительно на его членов. Из-за невозможности распространения действия местных законов за пределами определенных границ греческие города-государства позволяли своим гражданам самим защищать свои интересы от притязаний чужаков. Римское законодательство также проводило четкую границу между гражданами государства, союзниками и населением остального внешнего мира. Однако это различие стало менее значительным после того, как римляне покорили весь средиземноморский регион. В отличие от поздних каперских свидетельств, естественное право на возмездие существовало до тех пор, пока две стороны не заключали специальный договор, регулирующий правовые отношения между этими государствами. Договоры нередко становились своеобразной формой шантажа.

Например, Этолийский Союз* (300-186 годы до н.э.) поддерживал пиратство, которым занимались его члены, и извлекал пользу из их деятельности. Этолийцы получали причитавшуюся им часть пиратской добычи. Если какое-либо из соседних государств желало обезопасить себя от пиратских нападений, ему приходилось подписать договор, признававший власть Этолийского Союза.

Известны случаи, когда именно пираты — искусные мореплаватели — становились первооткрывателями новых земель. Многих из них властно манила «муза дальних странствий», и жажда подвигов, приключений нередко брала верх над жаждой наживы, которой они соблазняли своих царственных покровителей в Англии, Испании и Португалии. Не говоря уже о безвестных викингах, побывавших на земле Северной Америки почти за пятьсот лет до открытия ее Колумбом, вспомним хотя бы сэра Френсиса Дрейка — «королевского корсара» и адмирала, совершившего второе после Магеллана кругосветное плавание; открывателя Фолклендских островов Джона Дэвиса; историка и писателя сэра Вальтера Рели и знаменитого этнографа и океанолога, члена Английского королевского общества Вильяма Дампира — трижды обошедшего вокруг Земли.

Однако, если патент на должность капитана галеона «Золотого флота» или «Серебряного флота», перевозивших драгоценности, награбленные в Америке, знатному и богатому дворянину Испании можно было легко купить, то должность капитана пиратского корабля невозможно было приобрести ни за какие деньги. Выдвинуться в среде морских разбойников с их своеобразными, но жестокими законами мог только человек с незаурядными организаторскими способностями. Нет ничего удивительного в том, что люди такого плана всегда волновали воображение писателей, художников и композиторов и становились — часто в идеализированном виде — героями произведений.

А я вам могу напомнить про современных пиратов: Нигерия. Нефть. Пираты, или вот такой вариант: Княжество Силенд (Sealand), которого нет на карте. Ну и посчитаем Самые дорогие клады нашего времени

Самые знаменитые пираты

Главнокомандующий турецким флотом, мореплаватель, сын священника, пират, обидевшийся на то, что его назвали пиратом, и прототип капитана Флинта

Пиратство появилось тогда же, когда мореплавание и торговля. Морской разбой существовал возле крупных торговых путей и в Античности, и в Средние века. Целью его было не просто желание нажиться за чужой счет, но и избавление от торговых конкурентов. Пиратство было эффективным инструментом внешней политики и вообще неотъемлемой частью средневековой экономической системы.

Прямым следствием Великих географических открытий стал переворот в мировой экономике. Хозяева средневекового рынка — итальянцы и ганзейцы Ганзейский торговый союз — экономический союз городов северо-западной Европы, возникший в середине XII века и просуществовавший до середины XVII века. — сошли со сцены; морская торговля переросла в океанскую. Борьбу теперь вели не отдельные города или союзы, а целые страны. На протяжении следующих 300 лет португальцы, испанцы, голландцы, англичане и французы сражались за контроль над торговыми путями под негласным девизом «Разори соседа». Главным инструментом этой борьбы опять же стал морской разбой, причем часто санкционированный государствами. Так появились корсары, рейдеры и каперы.

Корсарами называли капитанов и их команды, которые получили от государств разрешение грабить и топить коммерческие суда в ходе борьбы за доминирование над Средиземным морем в XIV–XIX веках. Рейдеры — пираты-наемники, основной задачей которых было не ограбить судно противника, а утопить, — состояли на службе у королей и получали от них корабль и снаряжение. Если судно противной стороны все-таки удавалось ограбить перед затоплением, то приз получали не рейдеры, а их страна-наниматель. Каперы (они же приватиры) — это пираты, имеющие специальный документ, каперское свидетельство, разрешающее нападать на корабли определенной страны. Каперы должны были соблюдать определенные правила: нападать и вести бой только под флагом страны, выдавшей свидетельство. В противном случае считалось, что они нарушили условия соглашения, и тогда каперы становились обычными пиратами. Ниже мы рассказываем о самых знаменитых морских разбойниках от XV до XVIII века.

Виталийские братья (конец XIV — первая половина XV века)

Шведский король Альбрехт Мекленбургский нанял каперов для помощи в войне за шведский престол, которую он вел с датской королевой Маргрете. Когда в 1391 году королева осадила Стокгольм, мекленбургские герцоги объявили, что их гавани открыты для любого, кто «на свой страх и риск осмелится наносить ущерб Датскому королевству». Но витальеры нападали и на корабли союзников короля Альбрехта: «Они грабили и своих, и чужих, отчего сельдь сильно подорожала», — говорится об их действиях в хронике.

В 1394 году витальеры захватили остров Готланд, принадлежавший тогда датчанам, и превратили его столицу, город Висбю, в свою опорную базу. Даже после заключения мира между Швецией и Данией в конце 1390-х виталийские братья продолжили разбой. Ганзейский союз был вынужден оснащать свои корабли дополнительной артиллерией и охраной, но это мало помогало. Между витальерами и Ганзой шла настоящая война. Если удавалось захватить их судно, пиратов законопачивали в бочки из-под сельди и доставляли на берег, чтобы судить и казнить.

Самый известный из виталийских пиратов — Клаус Штёртебекер. Достоверно про него практически ничего не известно, но есть удивительная легенда, связанная с его смертью: когда в 1401 году его экипаж захватили и приговорили к смертной казни, капитан попросил выполнить его последнее желание —помиловать тех членов пиратской команды, мимо которых он пройдет со своей отрубленной головой в руках. И прошел, держа голову, мимо 11 человек. Но потом палач подставил ему ногу, так что обезглавленное тело рухнуло на землю. Несмотря на обещание, бургомистр приказал казнить всех.

В 1950 году немецкий писатель Вилли Бредель написал исторический роман о Клаусе Штёртебекере — «Братья-витальеры», а в 2006 году был снят фильм «Störtebeker» (в российском прокате «Сердце пирата»).

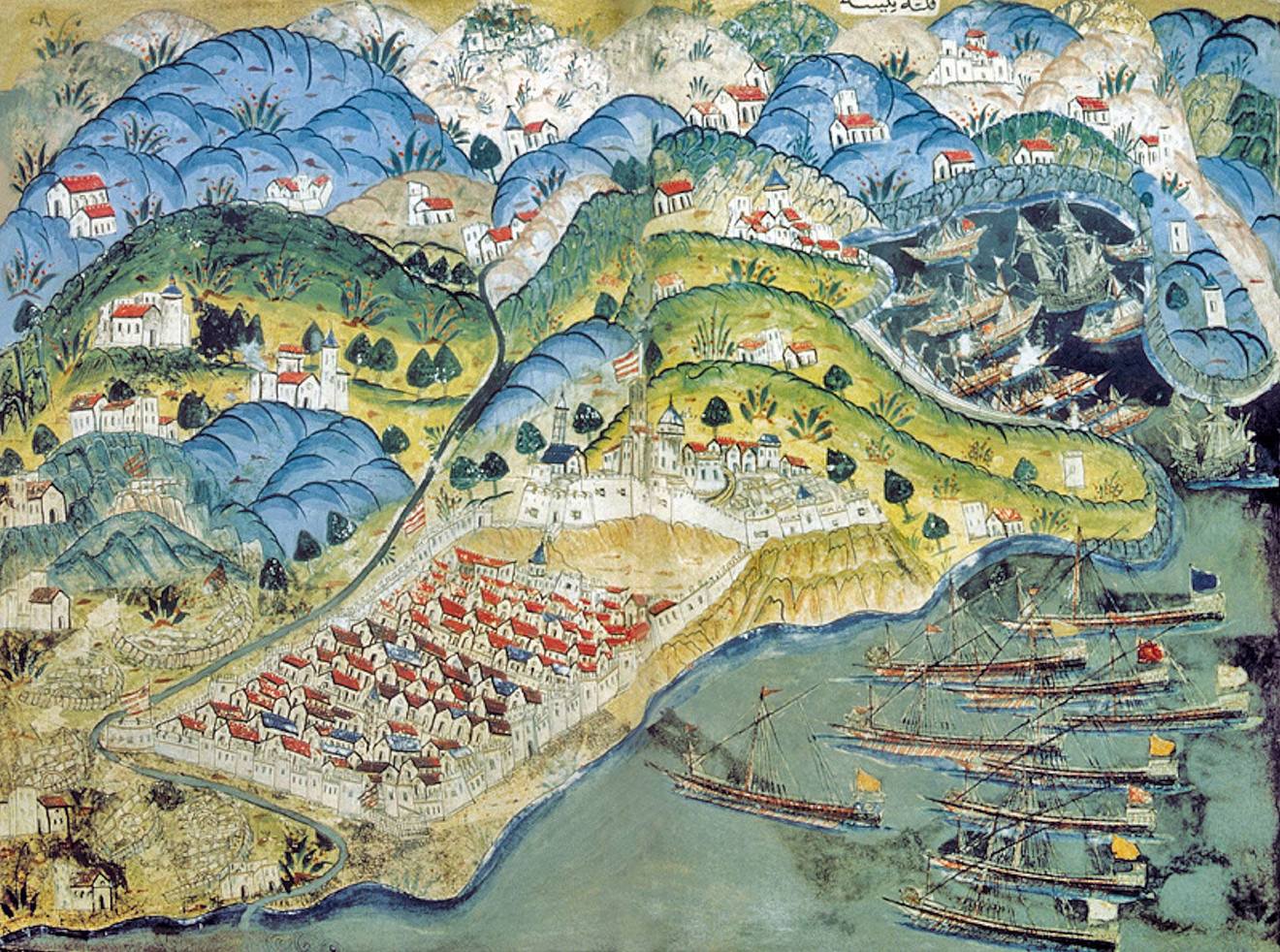

Хайреддин Барбаросса (1475–1546)

Барбаросса — символ противостояния Востока и Запада, мусульманства и христианства в борьбе за Средиземное море. Он родился на острове Лесбос, когда тот принадлежал Османской империи, в семье мусульманина и христианки, и носил имя Хызыр. Вместе со старшим братом Оручем они познакомились с морем, когда возили товары отца, но затем предпочли заняться морским разбоем. Вскоре Оручу удалось поднять бунт команды, в которой он состоял, и стать капитаном. В бою братья отличались неистовой храбростью, и очень скоро их команда стала грозой Средиземноморья.

В 1516 году они захватили Алжир, а через два года после гибели брата Хызыр получил в наследство не только завоеванные Оручем территории, но и его прозвище — Барбаросса («Рыжая борода»). Барбаросса Второй провозгласил себя султаном Алжира и признал власть Османской империи. В народе его считали защитником ислама, мусульмане называли его Хайреддин (что значит «Благо веры»). До нас дошло описание свирепого вида Барбароссы: «У него были лохматые брови, густая борода и толстый нос. Его толстая нижняя губа пренебрежительно выступала вперед. Он был среднего роста, однако обладал богатырской силой. На вытянутой руке он мог держать двухгодовалую овцу до тех пор, пока та не погибала…»

Османский султан Сулейман I Великолепный использовал Хайреддина в своих планах по объединению тюркского мира и сделал его главнокомандующим всего турецкого флота. Противниками легализовавшегося пирата были генуэзцы, венецианцы, испанцы, мальтийские рыцари. Он громил их в Тунисе и Алжире, разграбил и сжег остров Менорка, успешно грабил побережье Италии. Под руководством Хайреддина Турция стала главной морской державой Средиземноморья.

Как немногие из людей своего занятия, Барбаросса мирно дожил дни в Стамбуле и был похоронен в специально построенной для него мечети. На гробнице из серого гранита арабской вязью написано: «Маат раис аль бахр» — «Здесь покоится бейлербей То есть наместник. моря». Мечеть стоит на берегу, и долгие годы корабли, проходившие мимо, отдавали салют Барбароссе.

Про Барбароссу можно прочитать роман каталонского писателя Жуана Понса «Барбаросса» (2006).

Фрэнсис Дрейк (ок. 1540 — 1596)

Дрейк был родственником пирата и работорговца Джона Хокинса и в юности был определен к нему на корабль. В начале 1560-х он участвовал в работорговой экспедиции в Западную Африку и скоро стал командовать собственным судном. В 1568 году Дрейк и Хокинс с командой попали в ловушку испанцев в мексиканском порту, сбежали, но потеряли много людей. И хотя экспедиция была неудачной, она привлекла к Дрейку внимание — благодаря этому ему оказала поддержку королева Елизавета I. Следующая, уже самостоятельная экспедиция Дрейка состоялась по поручению королевы; по сути, она санкционировала разграбление любой собственности испанского короля Филиппа II. Дрейк высадился на Панамском перешейке и захватил караван, перевозивший золотые и серебряные слитки из перуанских рудников. Кроме груза Дрейк привез в Англию репутацию блестящего капера.

В 1579 году под началом Дрейка была снаряжена экспедиция из пяти кораблей, в ходе которой он, в частности, перехватил огромный галеон «Богоматерь Непорочного Зачатия», возивший из Кальяо в Панаму золото и серебро. Прибыль экспедиции составила фантастические 4700 % относительно затраченных средств. Экспедиция принесла Дрейку настоящую славу, поскольку он не только разорил испанские корабли, но и сделал несколько географических открытий (исследовал западный берег Северной Америки, открыл бухту Сан-Франциско, а пролив, соединяющий южные части Атлантического и Тихого океанов, позже был назван его именем — это пролив Дрейка). Кроме того, его экспедиция стала первым совершенным англичанином кругосветным плаванием. Королева Елизавета лично прибыла на борт флагманского судна Дрейка «Золотая лань» и возвела капитана в рыцари.

Проведя восемь месяцев на берегу, Дрейк получил новое задание — уничтожить корабли, которые Филипп II готовил для нападения на Англию. Он ворвался в гавань Кадиса, где они стояли, и уничтожил более 30 кораблей и тысячи тонн припасов. Оттуда эскадра взяла курс на Азорские острова, по дороге захватывая новые корабли и их ценные грузы. В 1588 году Дрейк как вице-адмирал участвовал в сражениях с испанской Непобедимой армадой. Несмотря на двойной перевес в численности кораблей и пушек, испанцы потеряли 60 кораблей из 130 и отступили. Дрейком восхищались даже враги Англии. Папа Сикст V назвал его великим капитаном.

Последняя экспедиция Дрейка состоялась в 1595 году. Он собирался захватить Панаму, но на кораблях флотилии разразилась эпидемия дизентерии, от которой умер и сам Дрейк. Его тело положили в свинцовый гроб и под залп корабельной артиллерии опустили на дно около острова Буэнавентура. Известие о смерти Дрейка в 1596 году в Англии вызвало траур, а в Испании — всеобщую радость.

После кругосветного плавания 1577–1580 годов «Золотая лань» — флагманское судно Дрейка — была оставлена в лондонском Дептфорде как музей достижений мореплавателя. Корабль стоял в порту почти 70 лет, пока не сгнил от влаги и, возможно, от жучка. Стул, вырезанный из бруса «Лани», хранится сейчас в Бодлианской библиотеке в Оксфорде.

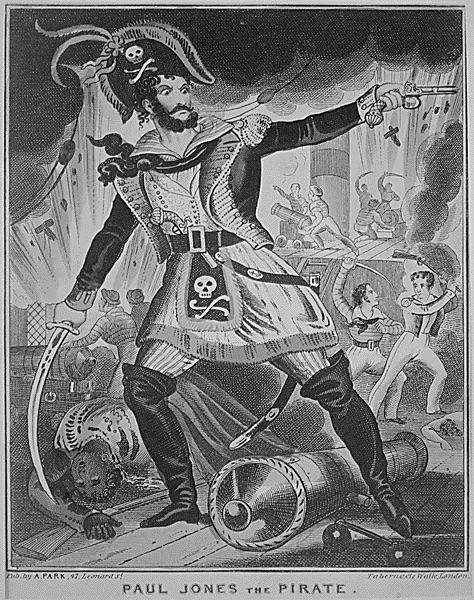

Уильям Кидд (ок. 1645 или 1655 — 1701)

Уильям Кидд родился в Шотландии, по некоторым данным, в семье священника, погибшего в море. Про ранние годы Кидда существует несколько не вполне ясных версий, но считается, что он ушел в море еще в юности. Есть предположения, что Кидд спасся при кораблекрушении у берегов Гаити с судна, бывшего в составе английского флота, и его приняли на борт французские пираты. Так или иначе, он появляется в документах 1689 года уже капитаном 16-пушечного французского фрегата с английской командой.

В 1695 году новый губернатор Нью-Йорка поручил «надежному, хорошо зарекомендовавшему себя» Кидду расчистить торговые пути в Тихом океане и начать карательную экспедицию против самых известных на тот момент тихоокеанских пиратов, а также против любых вражеских французских кораблей. Кидд отплыл в Лондон с каперским свидетельством против французов и 34-пушечной галерой-фрегатом «Приключение».

Кидд поплыл в Нью-Йорк, рассчитывая на защиту губернатора Нью-Йорка и Массачусетса лорда Белмонта. Но Белмонт арестовал его и отправил в Англию, где над ним должен был пройти суд. Весной 1701 года начался судебный процесс: пирата обвиняли в убийстве офицера Уильяма Мура и пяти случаях пиратства. Никто из бывших покровителей его не поддержал, и сам Кидд ни в чем не признался, назвав все обвинения клеветой. Его приговорили к виселице. У английского короля Вильгельма III была возможность помиловать своего бывшего капера, но он не сделал этого.

Казнь Кидда была страшной: веревка оборвалась, и его вешали дважды. После казни тела капитана и его сообщников висели на берегу Темзы три года. Вскоре после этого события получила хождение баллада «Прощание капитана Кидда с морями», которая воспевала капитана и утверждала его невиновность.

Генри Морган (1635–1688)

Капитан Морган — прообраз героев романов Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада» и Стейнбека «Золотая чаша» — знаменитый и удачливый английский приватир, король пиратов Карибского моря. Правда, после публикации английского перевода книги Александра Эксквемелина «Пираты Америки» в 1678 году Морган подал в суд на издателя: его возмутил сам факт того, что его назвали пиратом «Kind of men called buccaneers». : в суде он заявлял, что в жизни не испытывал к пиратам ничего кроме ненависти. Тяжбу он выиграл, получив 200 фунтов и публичное извинение.

Впервые имя Моргана появляется в отчете губернатора Ямайки в августе 1665 года. А уже в январе 1668 года Совет Ямайки поручает ему «собрать английских приватиров и захватывать пленных испанской нации, посредством чего он мог бы узнать о намерениях неприятеля вторгнуться на Ямайку». Так Морган получил официальное разрешение начать войну против испанцев в Вест-Индии. Он захватывал и грабил города, подчас используя совершенно подлые приемы. Так, во время штурма одной из крепостей пираты выставили перед собой живой щит из захваченных священников и монахинь. Это позволило им проломить стену и ворваться внутрь. Разграбление города сопровождалось пытками местных жителей — англичане требовали выдать места, где спрятаны деньги и другие ценные вещи. Помимо этого, они взяли с жителей выкуп — 100 тысяч пиастров.

Дальше Морган собирался двинуться к Картахене, однако во время пирушки, устроенной им для своих офицеров на флагманском фрегате «Оксфорд», пираты так напились, что корабль загорелся и взорвался. Спастись удалось немногим, однако сам Морган уцелел. С новой командой он продолжил грабежи и убийства на побережье Венесуэлы.

Современники отмечали, что капитан действовал с невероятной наглостью и был отличным стратегом, придумывая и осуществляя сложные морские и сухопутные операции. Поэтому неудивительно, что в 1670 году Совет Ямайки пожаловал адмиралу Моргану каперское поручение. Фактически он получил карт-бланш: разрешалось нападать на испанские суда, штурмовать крепости и захватывать города. Также в документе был очень важный для пиратов пункт: «Поскольку флот не получает никакого вознаграждения, он будет забирать все товары и купеческое богатство, захваченное в таких экспедициях, и делить их между собой по своим правилам».

Новые полномочия открыли перед Морганом новые горизонты. Он решил ограбить самый богатый город американских колоний, принадлежавший испанцам, — Панаму. Именно сюда свозили все золото и серебро из Мексики, грузили на корабли и отправляли в Старый Свет. Совершив многодневный поход через джунгли, пираты вступили с испанцами в бой под стенами Панамы, и в январе 1671 года Панама пала. Для вывоза добычи понадобилось 175 мулов. Кроме драгоценностей было также захвачено около 600 пленников. На берегу реки Чагрес разбойники приступили к разделу добычи, который вылился в скандал и драку: рядовые матросы считали, что их обманывают. Морган не стал дожидаться, чем закончатся эти разбирательства, —с подельниками он забрал большую часть добычи, и отплыл, оставив бывших соратников без кораблей, провианта и трофеев.

Реализовав свою грабительскую экспедицию, Морган нарушил Мадридский договор 1670 года, в котором Англия согласилась пресечь пиратство в Новом Свете в обмен на признание Испанией суверенитета Англии на Ямайке. Англичане немедленно открестились от всего, переложив вину на губернатора Ямайки — сэра Томаса Модифорда. Того вызвали в Лондон и заключили в Тауэр. Моргана тоже экстрадировали в Англию, но никакого обвинения не предъявили, поскольку он действовал по поручению официальных лиц. Впрочем, вину губернатора тоже доказать не удалось. Его вернули на Ямайку в качестве главного судьи. А Моргана в 1674 году возвели в рыцари за преданность, благоразумие и храбрость и направили лейтенант-губернатором туда же.

Морган активно участвовал в управлении Ямайкой с середины 167о-х по 1680-е годы, а после того, как был оттеснен от политической деятельности, еще несколько лет жил в свое удовольствие. Его неоднократно обвиняли в тайных сделках с пиратами и недостойном королевского офицера поведении.

Эдвард Тич по прозвищу Черная Борода (ок. 1680 — 1718)

«Физиономию капитана Тича… сплошь покрывала густая растительность, сразу приковывавшая взгляды. На Америку эта борода наводила ужас… Цвета она была черного, и хозяин довел ее до таких чудовищных размеров, что казалось, будто волосы растут прямо из глаз. Тич имел обыкновение заплетать ее в маленькие, перевитые ленточками косички… и закидывать их за уши. Во время сражения он вешал на каждое плечо широкую перевязь с тремя парами пистолетов в кобурах и втыкал под шляпу запальные фитили, так что они свисали, едва не касаясь щек. Его глаза от природы были лютыми и дикими. Невозможно представить себе фигуру более жуткую, нежели этот одержимый бесом человек, сравнимый разве что с фурией из ада…»

Современники вспоминают, что лишь один вид этой бороды, развевающейся по ветру, лишал торговых моряков воли к сопротивлению. По другим данным, он был просто «высоким худощавым человеком с длинной черной бородой», но тщательно культивировал свой демонический образ. В реальности о Тиче известно гораздо меньше.

Считается, что Тич начал свою карьеру корсаром во время Войны за испанское наследство (1701–1714), а после ее окончания сначала пиратствовал в команде известного разбойника Бенджамина Хорниголда, но быстро получил собственный корабль, который он усовершенствовал и назвал «Месть королевы Анны» и на котором начал разорять поселения на американском побережье (возможно, название корабля связано с Войной за испанское наследство, известной в Америке как Война королевы Анны; по другой версии — из сочувствия к последней представительнице династии Стюартов на английском престоле).

Так, в мае 1718 года «Месть королевы Анны» в компании еще нескольких шлюпов, неожиданно войдя в гавань Чарлстона в Южной Каролине — одного из крупнейших атлантических портов, — блокировала находившиеся там на якоре корабли, их грузы и их богатых пассажиров и потребовал у губернатора выкуп за заложников. В противном случае Черная Борода грозил сжечь суда и казнить пленников. Пока в городе велись переговоры, пираты прогуливались по берегу и запугивали местное население. Властям пришлось откупиться значительной суммой денег, медикаментами и провизией. Летом того же года «Месть королевы Анны» потерпела крушение, но Тич и его команда спаслись на других кораблях («в благодарность» Тич высадил часть старой команды на необитаемом острове).

masterok

masterok