песня про зайцев история создания

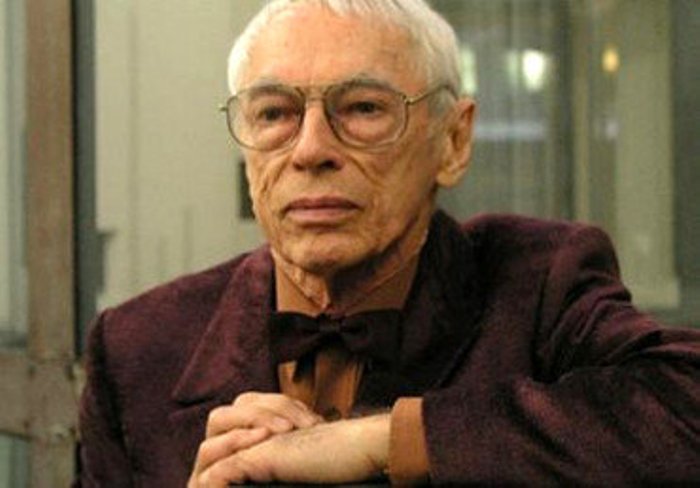

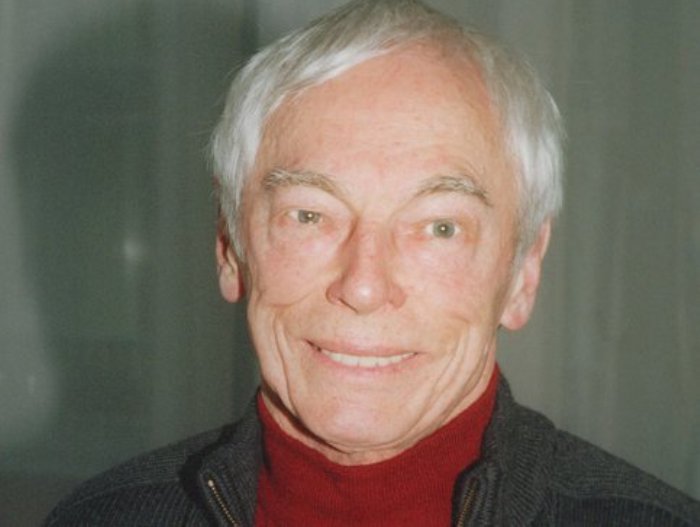

Зацепин рассказал, о ком именно писали «Песню про зайцев» и при чем тут бритва

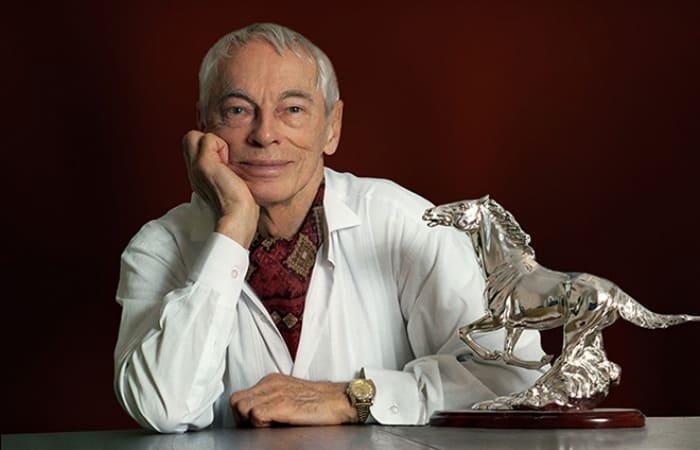

«Есть только миг», «Песня про зайцев» и десятки других, которые не берет время. С момента выхода на экраны «Бриллиантовой руки», «Операции «Ы», «Кавказской пленницы», «31 июня» и других фильмов из золотой коллекции советского кинематографа прошли десятилетия, а песни, которые написал композитор Александр Зацепин, продолжают слушать и петь люди разных поколений.

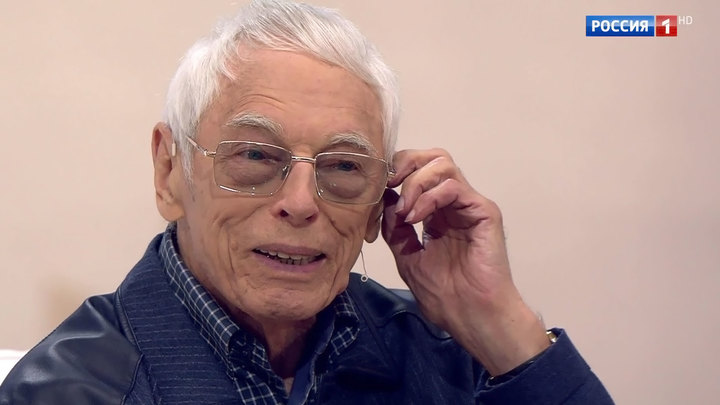

Зацепину 91 год, но по блеску в глазах может показаться, что дата в паспорте говорит неправду. Он со смехом вспоминает, как электробритва помогла ему написать знаменитый припев к «Песне про зайцев», и что в ней, оказывается, вообще должно было петься о «простом советском человеке», а вовсе не о «трын-траве» и зайцах, которым «все равно».

Впрочем, как и в случае с электробритвой, за судьбоносное приглашение в качестве композитора в легендарные фильмы Гайдая, для которых он и написал большинство своих самых известных шлягеров, Зацепин тоже благодарит случай.

Впрочем, кроме счастливых встреч и творческих удач, судьба преподнесла композитору и много тяжелых испытаний. Он дважды хоронил своих детей и дважды становился вдовцом.

С первой супругой, которую он не смог укутать мехами и осыпать бриллиантами, как того ей хотелось, Зацепин развелся. А вот вторая супруга Светлана Третьякова, с которой он прожил 30 лет, стала для композитора настоящей Музой. Именно в тот период жизни он сочинил свои самые известные песни.

Композитор в опале: Почему автора «Песни про зайцев» и «Острова невезения» Александра Зацепина обвиняли в пошлости

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

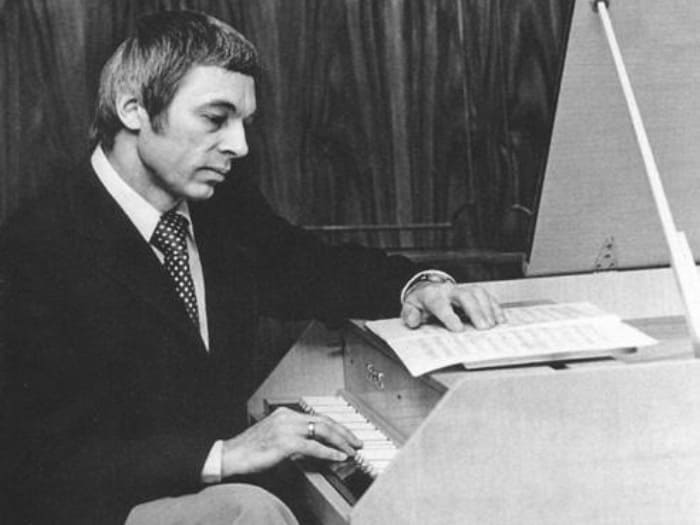

Профессиональный путь Александра Зацепина как автора музыки к фильмам начинался с киностудии «Казахфильм», куда его отправили по распределению после окончания консерватории. До того, как он попал на «Мосфильм», его творчество было мало кому известно, и первое время в Москве композитору приходилось подрабатывать аккордеонистом в ресторанах. Судьбоносной стала для Зацепина встреча с Леонидом Гайдаем, который первым обратил внимание на его творческий потенциал.

Все песни к комедиям Гайдая, написанные Зацепиным, стали всенародно известными хитами: «Если б я был султан», «Постой, паровоз», «Песенка о медведях», «Песня про зайцев» («А нам все равно»), «Помоги мне» и многие другие. Композитор сотрудничал и с самыми популярными звездами эстрады – вместе с поэтом-песенником Леонидом Дербеневым он писал для Аллы Пугачевой, и итогом их совместного творчества стал фильм «Та женщина, которая поет». Пугачева исполняла такие его песни как «Любовь одна виновата», «Волшебник-недоучка», «Так же, как все», «Этот мир придуман не нами» и др.

В 1982 г. Зацепин переехал во Францию, не меняя гражданства. И хотя через 5 лет он вернулся в СССР, после этого он оказался в опале, а многие его песни очутились в «черном списке», и их перестали крутить по радио. Еще до отъезда его называли «прозападным» композитором, а на песни к фильму «31 июня» было сделано около 30 поправок с пояснениями: « Аранжировки и исполнение всех песен – это капитализм. Нам такое не нужно. Заменить ». Композитор вспоминал: « Ну, нас человек тридцать сидело там, наверное, художники и все-все-все из группы, костюмеры. И кто-то сказал: «Может быть, Толкунову и Лещенко туда взять?» А он говорит: «Да, можете взять». И в зале хохот! Ну, если такие компетентные люди… Ну, как можно так сказать? Значит, они ничего не понимают. Просто им надо это убрать. Раз походит на западное – всё убрать ».

Песню «Есть только миг…» из фильма «Земля Санникова» зрители и вовсе могли бы никогда не услышать – главную роль должен был исполнить Владимир Высоцкий, и для этого фильма он написал 5 песен. Когда Зацепину предложили поучаствовать в создании музыки к «Земле Санникова», он поначалу отказался, так как считал, что Высоцкий отлично справится с написанием песен и без него. В результате кандидатуру Высоцкого забраковали на худсовете, вместо него пригласили Олега Даля, и Зацепин вернулся к работе над фильмом. Но на этом сложности не закончились – из-за песни «Есть только миг…» Зацепина обвинили в пошлости и ложной романтике. Кроме того, эту композицию клеймили за то, что она была «слишком пессимистической».

Когда на экраны вышел фильм «Кавказская пленница», «Песенку о медведях», где были слова «Трутся спиной медведи о земную ось…», тоже раскритиковали. Зацепин рассказывал: « Один критик написал: мол, а знает ли автор, что медведи не могут эту ось крутить? Хотелось бы ему ответить: «А вы знаете, что и печки-то нет, на которой Иванушка-дурачок ездил? ».

Практически всем песням Александра Зацепина доставалось на худсоветах – то критикам в них слышалось джазовое звучание, то музыка казалась слишком пошлой и вульгарной, как в танго «Помоги мне» из «Бриллиантовой руки». В «Острове невезения» увидели сатиру на советский образ жизни, которой там на самом деле не было: « Ну, ведь можно подкопаться подо что угодно. Про «Остров невезения» можно сказать: «А это про Советский Союз. Вот бы взять и немножко поменять конституцию – и всё было бы хорошо». Ведь и так можно сказать? ».

С этим фильмом вообще было много проблем. Композитор рассказывал: « Бриллиантовая рука» вышла в свет только по счастливой случайности. Фильм вообще «зарубили», нам предъявляли обвинения, что песни в нем криминальные, с разными политическими подтекстами. Пока фильм не посмотрел на даче Леонид Ильич Брежнев, он ему так понравился, что он его несколько раз просил повторять, много смеялся. Так решилась судьба и картины, и наших с Дербеневым песен ».

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Александр Зацепин. Какова история песен из фильма «Бриллиантовая рука»?

Очередным шедевром отечественной комедии стал фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» о «маленьком советском человеке», разоблачившем целую банду. Над саундтреком работал всё тот же тандем Александра Зацепина и Леонида Дербенёва, уже прославившийся в «Кавказской пленнице».

Изначально Гайдай запланировал для фильма только две песни.

Исполнять первую из них снова позвали Аиду Ведищеву. После успеха «Песенки о медведях» певица стала крайне популярной и с успехом гастролировала по всему Советскому Союзу. И вот только она вернулась с Дальнего Востока в Москву, как ей позвонили с просьбой приехать на студию и записать песню «Вулкан страстей» (более известную в народе как «Помоги мне»).

Аида Ведищева:

«И я оказалась в полночь на киностудии „Мосфильм“. Помню, посреди студии большой красный ковер, на нем бутылка водки и закуска, а вокруг сидят Леонид Гайдай, Юрий Никулин и Андрей Миронов. …Они мне предложили выпить. А я сурово была настроена, говорю, зачем я сюда в полночь пришла — петь или пить? Уже к пяти утра всё было готово. Хотя Гайдай и не хотел, чтобы я пела „Помоги мне“. Он не верил, что я смогу спеть эту песню, ему понравился мой мягкий, лиричный голос в „Кавказской пленнице“, а здесь он сомневался, — не сможет она исполнить такую знойную песню, вулкан страстей, порывы женщины-соблазнительницы.

Но Зацепин хотел, чтобы именно я пела. А мне только показали на экране то, что происходит — я ведь не только певица, но и актриса — и я сразу нашла интонацию. С первого же раза все и записали. Один дубль — и столько лет он уже звучит».

«Вулкан страстей» действительно представлял собой знойное танго, музыкально выполненное в духе хита Дина Мартина «Sway». Текст же представлял собой набор пошловатых клише, воплощающих жеманные любовные переживания и, как сказала бы управдом из «Бриллиантовой руки», «элементы сладкой жизни».

Нам попугай грозил загадочно

Пальмовой веточкой,

А город пил коктейли пряные,

Пил и ждал новостей.

Вы называли меня умницей,

Милою девочкой,

Но не смогли понять, что шутите

Вы с вулканом страстей.

Обычно писать подобные пародии — дело благодарное: люди с хорошим вкусом с удовольствием посмеются, а более наивные — примут за чистую монету.

К сожалению, советские блюстители морали оказались в числе последних.

Так как песня сопровождала сцену, где роковая красотка охмуряла примерного семьянина Горбункова, то некоторые сочли её пропагандой разврата. Недаром на пластинку «Вулкан страстей» был записан без слов, как инструментальная композиция, названная просто «Танго».

Все эти придирки изрядно попортили нервы и актрисе Светличной, и певице Ведищевой.

Кстати, последнюю Гайдай не упомянул ни в титрах «Кавказской пленницы», ни в титрах «Бриллиантовой руки», хотя на пластинках её имя указывалось. Говорят, что кинорежиссёр не сделал этого из-за того, что певица попала в странную опалу — её перестали показывать по ТВ. С другой стороны, Ведищева успешно продолжала петь для кино (вспомнить хотя бы замечательного «Лесного оленя» на музыку Крылатова или «Всё равно ты будешь мой» из к-ф «Ангел в тюбетейке» на музыку Зацепина) и даже выиграла конкурс с песней «Товарищ». В советское время всё было противоречиво и непросто, но и не так страшно, как про это любят сегодня рассказывать…

Вторая песня из «Бриллиантовой руки» предназначалась герою Никулина и была обозначена Гайдаем как «Песня простого советского человека». Дербенёв режиссёрский заказ выполнил и написал что-то вроде

Пусть я пороха и не выдумал,

Пусть Америки не открыл вовек, но…

…я простой советский человек.

А вот Зацепину столь казённая тема не понравилась, и он сказал, что ему жалко отдавать хорошую мелодию под такие стихи. Композитор поставил ультиматум: либо Дербенёв напишет на неё другой текст, либо он напишет на стихи про советского человека другую мелодию. Гайдай, подумав, дал добро на новые стихи. Так на свет родилась отчаянная песня про зайцев, которые борются со своими страхами.

Интересно, что эта с виду простая мелодия рождалась в муках. Мотив для куплета Зацепин сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Пока в одно прекрасное утро композитор во время бритья не услышал в жужжании электробритвы то самое «Та-та, та-та-та!» («А нам всё равно!»).

А вот третья песня появилась в фильме случайно.

Как-то Дербенёв показал Зацепину шуточные стихи про Остров Невезения и его несчастных жителей. Обычно композитор не писал киномузыку на готовый текст. Но стихи так понравились, что он не только нарушил своё правило, но и стал активно убеждать Гайдая включить песню в фильм. Гайдай поначалу разводил руками — и рад бы, да втиснуть некуда. «А почему бы не вставить её в сцену на пароходе? — не сдавался Зацепин. — Там Никулин с Мироновым всё равно ведут ничего не значащие разговоры».

Режиссёр согласился, и «Остров невезения» отдали жулику Козодоеву. Боюсь ошибиться, но, по-моему, это был первый случай, когда Андрей Миронов запел с большого экрана. Актёр превратил эту и без того хорошую песню в отдельный номер — своеобразный видеоклип, во время которого уморительно кривлялся, блестяще танцевал и даже в творческом порыве сочинил знаменитый «скэт», звуковую белиберду — те самые «Па-бу-ду! Па-бу-ду! Оу, йес, бичел!».

Зацепин потом вспоминал, что Никулин с Мироновым часто спорили — каждый считал песню другого лучше своей. Правда, руководитель «Мосфильма» сразу заметил, что номер с «Островом Невезения» — вставной, и попросил его вырезать, чтобы он не тормозил действие. Однако Гайдай замечание проигнорировал. Как говорил Зацепин, «вставные зубы бывают порой получше настоящих».

Интересная история произошла и с музыкой к сцене рыбалки. Гайдай попросил Зацепина написать неторопливую расслабляющую тему, что композитор и сделал. Но на предварительном просмотре худсовет решил, что эта сцена сильно затянута, и потребовал сократить её вдвое. Однако эпизод с рыбалкой был настолько удачно смонтирован, что Гайдай с Зацепиным решили пойти на хитрость. Вместо того чтобы сокращать сцену, композитор просто ускорил музыку. И на следующем показе членам худсовета показалось, что сцена сокращена, хотя из неё не было вырезано ни кадра.

Фильм вообще долго мурыжили на разных заседаниях — нашлись даже те, кто называл песни Зацепина «криминальными». Судьбу картины решил тогдашний руководитель СССР — Леонид Брежнев. Генсек просмотрел копию фильма несколько раз, долго смеялся, после чего дал указание без проволочек отправить «Бриллиантовую руку» в прокат.

Подпевайте вместе с нами! Та самая “Песня про Зайцев” от Юрия Никулина

Песня, прямиком из детства!

Без сомнения одной из ярких кинокартин прошлых лет является «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Несмотря на то, что после выпуска картины прошло достаточно много времени, даже более молодое поколение продолжает смотреть фильм и любит его всем сердцем за искрометный юмор и великолепную игру актеров. Сюжет карты отнюдь не был придуманным, а был взят режиссером из реальной жизни.

Перед съемками нового проекта советский драматург и сценарист Я. Костюков прочел в газете о швейцарских контрабандистах, которые пытались перевезти ценности в гипсе. Такая идея злоумышленников настолько понравилась сценаристам и режиссёрам, что вокруг этой необычной затеи и был написан сценарий ныне известной киноленты.

Но в отличие от жизни, в киноленте бриллианты положили «не тому человеку», ведь без этого фильм не был таким интересным и веселым. Появление Юрия Никулина в главной роли не стало удивлением, ведь изначально никого другого в образе Семена Горбунков не видели.

Юрию удалось мастерски вжиться в предложенную роль, да так, что она стала одной из главных в его кинокарьере. Пожалуй, одним из ярких моментов в фильме стало исполнение главным героем песни «Про зайцев». Незатейливый мотив и простые слова сделали из нее шлягер, который до сих пор напевают.

Песня была написана специально для киноленты «Бриллиантовая рука». Режиссер очень долго не мог найти подходящее произведение, которое бы гармонично смотрелось в эпизоде, когда Семен Семенович, выпив, вышел на сцену, чтобы спеть песню.

Рассматривались тексты таких известных авторов как Есенин, Маяковский, но все это было не то, ведь стихи у поэтов были достаточно драматичными и лирическими, а требовалось что-то веселое и задорное. Поиски длились долго, пока молодой поэт-песенник Леонид Лебедев не пришел и не предложил свою песню «Про зайцев».

К удивлению автора, она была принята на ура. Но встала другая проблема – нужно было положить текст на музыку. Композитором выступил Александр Зацепин. Он довольно долго не мог придумать нужного аккомпанемента и однажды утром, во время бритья, под шум этой машинки, ему в голову пришла мелодия.

Так и родилась песня, которая на то время стала настоящим хитом в Советском Союзе. Как и все гениальное, она родилась спонтанно. Чтобы вспомнить текст песни, а также насладиться голосом и талантом Юрия Никулина, предлагаем посмотреть видео с эпизодом из фильма, в котором он исполняет песню «Про зайцев».

24 октября 2021

ПЕСНЯ ПРО ЗАЙЦЕВ

«Клоун».

Цирк Чинизелли.

Автор, режиссер, сценограф и хореограф Руслан Ганеев, художник по костюмам Наталия Чистова.

Стремление компании «Росгосцирк» отметить 100-летие Юрия Никулина — порыв отрадный и знаковый не только для циркового сообщества, но и для страны. Беспроигрышный юбилейный повод и сам беспроигрышный герой обрекают представление если не на успех, то как минимум на внимание публики. Кажется, никто из цирковых артистов не удостаивался прежде отдельного юбилейного представления такого размаха, и в этом смысле Росгосцирк ступает на целину. Юрий Никулин — фигура особенная в силу масштаба — личности, творчества, заслуг. Его влияние на отечественную культуру не ограничивается пространством манежа, и это отчетливо понимают, этим во многом руководствуются создатели представления. Вряд ли найдется еще персонаж от «циркового цеха», память о котором в массовой культуре пережила бы его самого уже почти на четверть века. Причина тому в многогранности наследия Юрия Никулина, оставившего значительный след не только и не столько на манеже. Его выпивоха Балбес в оранжевой шапочке давно уже превратился в мем, а «анекдоты от Никулина» — в расхожее клише всевозможных баек.

Сцена из представления.

Фото — архив цирка.

Однако для цирковых Никулин — личность выдающаяся по другим причинам. Лишенный всякого династийного «пропуска», он начинал простым ассистентом у Карандаша, постепенно обретая мастерство и опыт, и дошел до должности всемогущего директора цирка. Вместе со своими многочисленными коллегами по клоунскому жанру он — продукт программного для Советского Союза в ту пору формирования нового направления — «советской» клоунады. Образ советского клоуна создавался фактически в пику чуждым зарубежным отщепенцам вроде куртуазного Пьеро или пошловатого Августа. Выращенная после 1950-х годов плеяда замечательных отечественных клоунов — продукт планомерной и коллективной работы костюмеров, создававших реквизит инженеров и, главное, писавших репризы авторов. И если по манере Никулин неотделим от Карандаша, то в технической части — от поистине кулибинских талантов Шуйдина. Строго говоря, после распада дуэта Никулин оставил попытки остаться клоуном в манеже и реализовывал свой комический потенциал уже на телевидении. Значение Никулина для отечественного цирка невозможно недооценить еще по одной, чуть ли не более значимой причине. Ему удалось почти невозможное: в лихие 90-е Цирк на Цветном бульваре, исторически самый первый государственный цирк Советского Союза, превратился в акционерное общество, фактически частное предприятие, и был выведен из государственного циркового конвейера. Этот судьбоносный финт мог провернуть только Никулин, обладавший директорской хваткой под стать своему давнему предшественнику Саламонскому, имевший чутье как на талантливых артистов, которых он без числа стремился привлечь в свой цирк, так и на коммерческий успех. Всемогущество Никулина в последние годы его жизни стало легендарным — по его звонку цирковые получали квартиры, устраивались на лечение, решали свои самые замысловатые проблемы.

Сцена из представления.

Фото — архив цирка.

Обращение Росгосцирка к образу своего самого титулованного артиста — еще один опыт ретроспективного осмысления истории в пространстве циркового манежа. После пафосного «Салюта Победы» и фееричного празднования 100-летия государственности российского цирка программа «Клоун» вроде бы претендует на индивидуальную интонацию, но так же неминуемо сваливается в пафос, как и прежние росгосцирковские опыты. Несмотря на название, от Никулина-клоуна в программе нет ничего. Это не попытка создания байопика, не оммаж великому артисту и, увы, даже не разговор о клоунаде. Скорее это попытка создать монументальное пышное надгробие, и она удалась.

Режиссерский почерк Руслана Ганеева узнаваем. Алый драпированный занавес кочует у него из программы в программу и уже давно выглядит повторением пройденного. Правда, скрывать в «Клоуне» есть что. За занавесом — ведь так должно быть на юбилеях — не то чтобы памятник, но статУя. Праздновавшие открытие программы высокие гости так эту конструкцию ненароком и назвали. Монументальный, метров восемь в вышину металлический каркас никулинской фигуры в клоунском костюме и характерной шляпе (к слову, на могиле такая же, только литая и сидящая фигура) разводит руками — деваться на протяжении всего представления ему некуда. Его то просто поднимают над манежем ввысь, то нежно тянут за пяточку, буквально наклоняя над манежем. Получается очень образно — монументальная статуя а ля «каменный гость» строго нависает над манежем, а в некоторых случаях прямо-таки рискует придавить массивной подошвой то «свободу лошадей», то батутистов, то даже самих тигров. О взыскательности Юрия Никулина до сих пор ходят легенды, и почему-то не приходится сомневаться в том, что после этого представления было бы «тяжело пожатье каменной его десницы».

Сцена из представления.

Фото — архив цирка.

Руслан Ганеев не впервые стремится лишить цирк половины производственного пространства, а точнее — его подкупольной части. В его режиссерской оптике в цирке слишком много воздуха, он мешает, а оттого нуждается в сжатии. В недавней программе «Принц цирка» подкупольное пространство обрезала поднятая в воздух клетка, лишая все воздушные номера не только амплитуды, но даже элементарной зрелищности. В «Клоуне» воздух занял еще более массивный каркас. Эксперименты с цирковым пространством бьют наотмашь по зрителю, но главным образом по униформе. Впервые за постсоветскую историю в Цирке Чинизелли перекрыт центральный вход — зрители вынуждены занимать места, сперва поднявшись на галерею. В антракте доступ к манежу и вовсе закрыт — идет сложнейший монтаж следующих номеров. Но главное достижение в другом: впервые представление можно назвать триумфом униформы. Она, и только она реализовывает хитросплетения режиссерского замысла. Чего стоит одно только второе отделение, в котором — и степень подвига поймут даже дилетанты — встык идут сложнейшие перемены: от «воздушного полета» на канатоходцев, затем с канатоходцев на «клетку», а с клетки — на установку никулинского каркаса в центр манежа. Наверное поэтому во втором отделении всего три номера — к его окончанию униформа должна лежать плашмя.

Сцена из представления.

Фото — архив цирка.

Главным заложником такого режиссерского замысла становится клоун. Но не Юрий Никулин, а Сергей Просвирнин. Для любого артиста великая честь выступать в таком юбилейном представлении, тем более — для клоуна. И Сергей Просвирнин — многогранный, музыкальный и очень чуткий к залу артист — мог бы достойно продемонстрировать современные достижения отечественной клоунады. Его репертуар хоть и давно известен, но неизменно вызывает восторги публики. Однако под сенью каркасного Никулина и в оковах режиссерского замысла ему буквально негде развернуться. С всего лишь одной полноценной репризой, он в этом представлении, главным образом, лишь фон для смен реквизита, которые по продолжительности грозятся побить дореволюционные рекорды. Правда, если в XIX веке зрители вынужденно скучали ради грядущего и заранее известного аттракциона, то в веке XXI скука припорошена попытками занять галереи и сцену над форгангом то видеопроекциями, то намеренно затянутыми клоунскими репризами. В конце концов, что такого — пусть клоун отдувается. Но в том-то и беда, что в программе «Клоун» клоун обеспечивает функционал и как индивидуальность обесценен —это ли не повод для раздумий.

Режиссер предлагает осмыслить творческий и жизненный путь Юрия Никулина через исполненные им песни, и почти весь вечер голос артиста, а потом и аранжировки пропетых им песен звучат над манежем. Эта, казалось бы, удачная идея нивелирована выбором лейтмотива — «Песня про зайцев» с рефреном «а нам все равно» словно бы заведомо призвана объяснить вот это вот всё, и она объясняет. Она звучит затактом во вступлении, продолжается рефреном далее и достигает своего апогея в «воздушном полете». Отважные воздушные гимнасты под управлением Вилена Головко летают над манежем, потому что не боятся волка и совы, и вообще им «все равно». Появляются они, однако, отчего-то в полосатых майках, клетчатых фуфайках, белых шапках-ушанках и на лыжах, но задумываться об идеях художника тут не к месту — все равно так все равно.

Сцена из представления.

Фото — архив цирка.

Столь же бессмысленно размышлять, отчего, по задумкам авторов постановки, проросшим травой футбольным мячикам (костюм акробатов на батуте предполагает шапочку с проросшей травкой и массивный футбольный мяч вокруг тела акробатов) всегда помогают «сахар, дрожжи и вода». То ли Юрий Никулин, болевший за «Динамо», пропускал рюмочку за любимую команду, то ли, страшно представить, еще что. Финальный, в основе своей очень динамичный и зрелищный номер Карины и Артура Багдасаровых с дрессированными тиграми под трек «Остров невезения» мог бы быть искрометной комедией в обнимку с хищниками, но решен в бессмысленных порывах и цветах не то испанской, не то цыганской драмы. Ирония, заложенная в треках, не развита в пластике, не поддержана в работе с отдельными номерами. В большинстве своем блестящие артисты — а в этой программе Росгосцирк собрал на редкость представительный и мастеровитый состав исполнителей — предоставлены сами себе. Их драматические таланты проигнорированы, трюковое наполнение номеров пущено на самотек. Блестяще летают в полотно с качелей акробаты, вот только непонятно, что видят зрители, угол зрения которых перекрыт этим самым полотном. Высоко и замысловато, без единой улыбки прыгают гимнасты на дорожке, но от частоты, высоты и виртуозности их трюков не меняется ровным счетом ничего. Сальто безупречны, спору нет, но какой смысл плодить «летающие табуретки», если режиссер не разъяснил артистам элементарное содержание: кто они и что должны транслировать? Очевидно, что режиссер предпочел не вмешиваться в номера и решал в этом представлении собственные задачи, безо всякой оглядки на исполнителей, технический персонал и даже зрителей.

Сцена из представления.

Фото — архив цирка.

Юрий Никулин предстает в программе «Клоун» героем больше кинематографа, нежели манежа. Из самых удачных находок — трансформация жонглеров под управлением Елены Дрогалевой в сюжет из «Кавказской пленницы». Лощеные денди, поклоняющиеся своей Марлен Дитрих, артисты столь мастерски превратились в Труса, Балбеса, Бывалого и Нину, что кажется, будто они всегда выходили на манеж в этих образах.

Однако собственно цирковой путь Никулина обозначен разве что трудно читаемым намеком на альянс с Карандашом, образ которого должны транслировать одетые цветными карандашиками акробаты с кукольными Кляксами в руках. Более чем странно неупоминание авторами постановки Михаила Шуйдина — верного партнера и соавтора всех реприз Юрия Никулина. А роль Никулина в директорском кресле сведена к известной песне «Мой старый цирк».

Несмотря на это, «Клоуну» обеспечена касса вне зависимости от географических локаций. Ее сделает имя Юрия Никулина, к которому у нашей публики пока еще стойкий интерес.

Авторы спектакля многократно объясняли свой отказ от попыток создать ремейки никулинских реприз особой клоунской индивидуальностью, личной неповторимой интонацией артиста. Но кто тогда Никулин по версии создателей этого юбилейного представления? Умозрительный дядечка, что-то там напевающий? «Каменный гость», попавший не на свой праздник? Выпивоха-Балбес в оранжевой шапочке?

Сцена из представления.

Фото — архив цирка.

В своей книге «Почти серьезно» Юрий Никулин чуть не в первых строках цитирует свою мать, которая заповедала ему не врать. Авторы представления тоже могли бы не врать и не прятать за образом клоуна пафосную фальшивку. Строго говоря, настоящий памятник Никулину — в присутствии циркового духа, в честности перед публикой и собой, в примате содержания и формы и отрицании конъюнктуры. Кто как не Никулин готов был рисковать, приглашать неизвестных артистов, продвигать неудобных режиссеров? Конечно, лучшим памятником этому выдающемуся цирковому артисту был бы современный, свежий клоунский репертуар, но нет никакой тайны в том, что выбирать практически не из чего — клоунский жанр тихо чахнет на задворках циркового конвейера, пробиваясь редкими, печально редкими сполохами. Так что авторы программы «Клоун» совершенно в мейнстриме — до клоуна им тоже дела нет.