подольский электромеханический завод история

Подольский электромеханический завод история

Типичный Подольск запись закреплена

История Подольского электромеханического завода.Хронология

В 1918 году во время гражданской войны для советской республики возникла реальная угроза потери промышленного потенциала Петрограда. Было принято решение об эвакуации важнейших промышленных предприятий. Одним из них был Петроградский патронный завод.

7 сентября 1918 года начальник Главного артиллерийского управления вышел с предложением в ЧК о размещении Петроградского патронного завода в Подольске на территории «Зингера».

1 октября 1918 года состоялось совместное совещание в ВСНХ с участием директора правления завода «Зингер» и представителей ГАУ по вопросу освобождения производственных площадей для размещения нового патронного производства.

2 декабря постановлением ЧК было предписано управлению «Зингера» и снарядного завода, размещавшегося на его территории, немедленно принять срочные меры к освобождению помещений.

5 декабря 1918 года состоялось заседание специальной комиссии Совета труда и обороны по Подольскому патронному заводу. Состав комиссии: Ленин, Троцкий, Красин, Сталин, Рухимович, Рожен, Склянский, Мотяновский (тульский патронный завод), Степанов (Центрмедь), Вильсковыский (комиссар ГАУ), Борисов (комиссар ГАУ). Решения комиссии имели силу постановлений Совета труда и обороны.

5 декабря 1918 года стало днем рождения завода. А 9 декабря принимается постановление о предоставлении ему производственных площадей бывшего снарядного завода «Земгор».

Численность рабочих на 15 марта 1919 года составляла всего 116 человек, из них ни одного мастера и ни одного инженера.

К 1921 году численность работников составила 3000 человек.

В 1930 году завод выпустил первую партию станков для производства патронов.

С июля 1941 года завод резко наращивает выпуск патронов. Организуется круглосуточная работа. Сотни рабочих, инженерно-технических работников и служащих завода ушли в ряды Советской Армии.

К 1941 году численность работников предприятия составила 10 000 человек. К началу войны завод выпускал 56 наименований станков.

1948-1950 гг. Начало станкостроительного производства и продукции товарного назначения.

С 1950 г. Приказом министра вооружения завод № 710 включен в состав предприятий, обеспечивающих разработку средств ПВО для противопоздушной обороны Москвы, завод назначен Головным антенным заводом. Снят с должности, когда все первые сборки изделий не прошли контроль качества. Проект курировал Заместитель Председателя Совета Министров Л.П. Берия, который провел несколько служебных совещаний на территории завода.

В 1950 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР принимают постановление о создании зоны противовоздушной обороны Москвы и завод, наряду с крупнейшими предприятиями страны, был привлечен к выполнению этой сверхсложной задачи.

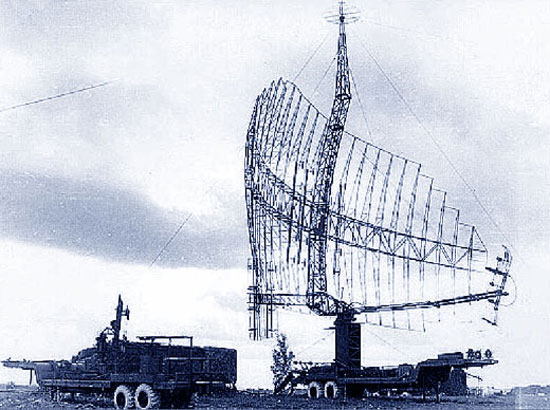

Создавался первый многоканальный зенитно-ракетный комплекс. Завод организовал производство антенн А-11 и А-12, волноводных трактов и шкафов для радиоприемных устройств радиолокационной станции Б-200 (С-25), а также монтаж и настройку антенно-волноводных и электроприводов непосредственно на объектах. Производство антенн и волноводов разворачивалось параллельно с гидропроизводством. В 1955 году все объекты были сданы в эксплуатацию воинским частям.

С середины 1961 года серийно стал выпускаться привод для ЗРК «Нева». 1 мая 1961 г. под Свердловском зенитно-ракетный комплекс «С-75» сбил американский самолет-разведчик.

В 1957 году завод привлекается к изготовлению первого в стране передвижного зенитно-ракетного комплекса С-75.

Завод разработал и произвел силовые следящие приводы для установок запуска космических ракет.

В 1959 году построен заводской туристический лагерь в Молчанове.

С 1962 года система для дистанционного управления комплексов «Вега» и «Ангара».

1969 г. Созданы гидроприводы слежения и стабилизации судов космического радиоизмерительного комплекса «Академик Королев» и «Юрий Гагарин».

Зенитные ракетные пусковые установки постоянно совершенствовались. Внедрены блок цифровых приборных следящих систем, управляемый от ЦВС основного изделия, гидронасосы Ш гаммы. Постоянно совершенствовались мобильность и проходимость самохода, увеличивалась мощность и дальность полета ракет, значительно улучшалось наведение на цель. Примером такой машины может быть «Тунгуска».

Наиболее «горячими» изделиями были гидропривод для зенитной пушки «Шилка», электроприводы для изделий «Енисей», «Тобол», наземной системы телевидения «Орбита».

Все следующие приводы для ПВО страны изготавливались на ПЭМЗ с высоким уровнем унификации.

В 1977 году завод начал выпускать следящий привод, входивший в состав ЗРК «БУК».

в 80-х годах построены: заводской пансионат «Орбита» в г. Евпатория, Рыболовная база на реке Угра в Калужской области. Начаты работы по созданию приводов к ЗРПК «Тунгуска».

Завод к 1989 году имел 14 детских садиков и яслей. Построено около 1000 квартир (район Межшоссейный), построены дома на Красной горке, новый квартал в Кутузово

К 1990 году Специальное монтажное управление (СМУ) крупнейшее производственное подразделение завода – численность работающих более тысячи человек. За свою пятидесятилетнюю историю в период с 1952 года специалистами СМУ ПЭМЗ смонтировано и введено в строй более 450 действующих единиц антенной техники, что составляет значительную часть антенного парка России и республик бывшего СССР. К 1990 году на заводе было 167 станков с ЧПУ, с 1966 по 1990 год завод вместе с филиалами дважды поменял станочный парк, получил 5239 станков английского, японского, немецкого, швейцарского и советского производства.

В мае 1994 года завод был преобразован в акционерное общество в соответствии с Указом Президента РФ, получив фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Подольский электромеханический завод».

В 2004-2005 гг. была пресечена попытка ввести процедуру банкротства предприятия, распродажу имущества завода.

Коллектив предприятия продолжает работать в области модернизации и создания новых видов военной техники. Во время ежегодных парадов 9 Мая в День Победы в каждом образце техники, проходящей по Красной площади, имеются системы управления, созданные руками рабочих и инженеров Подольского электромеханического завода.

История Подольского Электромеханического Завода.

Вскоре после начала Первой мировой войны выявилась нехватка всех видов боеприпасов. Производительность оборонных предприятий возросла в 1,5-2 раза за счет увеличения рабочего времени, отмены праздников и выходных, закупок оборудования за рубежом, использования временных помещений. Однако собственное производство патронов не обеспечивало нужд фронта, поэтому за границей было заказано 2,2 млрд. патронов (то есть в 1,5 раза больше годового производства русских заводов) на сумму 86,6 млн. руб.

В марте 1916 г. было решено возвести новый казенный патронный завод в Симбирске с годовой производительностью 840 млн. патронов и орудийных гильз. Строительство было начато в июле 1916 г. на правом берегу Волги. По плану предполагался частичный ввод предприятия в действие в начале 1917 г., но из-за проблем с поставками оборудования из-за границы и революционными событиями строительство замедлилось.

Весной 1918 г. началась экстренная эвакуация петроградских заводов, во время которой часть имущества погибла или была утеряна в дороге. Это относилось и к патронному заводу, отправленному в Симбирск.

Начавшаяся Гражданская война вынудила в 1918 г. возобновить военное производство. Оно восстанавливалось в обстановке кадрового, продовольственного, транспортного кризисов. Луганский и строившийся Симбирский патронные заводы находились в руках врагов Советской власти.

5 декабря 1918 г. состоялось заседание специальной комиссии Совета труда и обороны, на которой рассматривался вопрос создания в г. Подольске патронного производства. В состав комиссии вошли первые лица Советского государства: В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Л. Б. Красин, И. В. Сталин, М. Л. Рухимович, а также представители Тульского патронного завода, Центрмеди и Главного артиллерийского управления. 9 декабря 1918 г. Советом труда и обороны было принято постановление о предоставлении создаваемому Подольскому патронному заводу производственных площадей бывшего снарядного завода «Земгор», расположенного в корпусе, арендованном в 1915 г. у завода швейных машин «Зингер». Сам комитет Земгор был упразднен декретом СНК в январе 1918 года.

С января 1919 года на Подольский завод начали отправлять остатки оборудования, застрявшего по пути в Симбирск из Петрограда.

Численность рабочих на 15 марта 1919 г. составляла всего 116 человек, из них ни одного мастера и ни одного инженера.

О начальном этапе становления завода можно прочитать воспоминания первых работников, опубликованные к 80-летию завода в газете «Подольский рабочий» (№186/19.11.1998 г.).

С осени 1919 г. Подольский патронный завод приступил к работам по изготовлению гильз. На территории завода трудились эвакуированные рабочие Донецкого бассейна и Луганского патронного завода. Оборудование и материалы завод получил главным образом из Симбирска, а также из Петрограда и Луганска.

На заводе было налажено оболоченно-пульное производство, обустроена снаряжательная мастерская. Гильзы направлялись для снарядки на Тульский завод. Рабочие завода проживали в бывшем имении Бахрушина и на цементном заводе. Изначально возникла острая нехватка квалифицированных кадров, в т.ч. инстурментальщиков и патронных специалистов. Центральное правление артиллерийских заводов (ЦПАЗ), с октября 1919 г. подчиненное Совету военной промышленности, оказало помощь заводу временным назначением и переводом в Подольск на постоянную службу инженеров из управления.

По ходатайству ЦПАЗ Подольский патронный завод постановлением Совета обороны от 24 сентября 1919 г. переведен на красноармейский паек, который включал в себя: 14 кг хлеба, 1,5 кг крупы, 3,5 кг овощей, 0,6 кг сахара, 1,1 кг сельди и всех видов жиров в месяц на одного человека.

В 1920 г. завод также выпустил первые пули, смонтированные с оболочками, привезенными из Петрограда, и сердечниками, привезенными из Луганска. Изготовлены первые собственные оболочки пуль, выпущены первые патроны полной сборки.

На 1 января 1920 г. на предприятии трудились 3500 чел., продолжительность рабочего дня на заводе составляла 10 часов.

С форсированием индустриализации страны в 1927 г. произошло быстрое развитие и патронных предприятий. Тогда же началось засекречивание военной промышленности, и патронные заводы, кроме Тульского, получили номера. Подольский патронный завод стал Заводом №17.

В 1930 завод выпустил первую партию станков для производства патронов.

В 1939 году Подольский завод № 17 переподчинен вместе с остальными патронными заводами 3-ему Главному управлению Наркомата вооружений (патронному). В 1940 на предприятии было выпущено 183,8 млн. патронов.

С началом Великой Отечественной войны предприятие работает в круглосуточном режиме. Сотни рабочих, инженерно-технических работников и служащих завода ушли в ряды Красной Армии.

26 мая 1942 года заводу было присвоено новое наименование – Подольский патронный завод №710. Завод возвращается из эвакуации.

В 1943 году организуются патронное ОКБ-44 в Москве и ЦКБ-3 патронного станкостроения в Подольске. Климовский завод становится Заводом №711.

В 1946 году патронное производство передано Климовскому патронному заводу №711, а подольский завод переориентирован на гидромашиностроение. ЦКБ-3 и ОКБ-44 (в составе НИИ-61) перебазировали в Климовск, где был создан научный центр патронного производства.

1948-1950 гг. Начало станкостроительного производства и продукции товарного назначения.

В 1950 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР принимают постановление о создании зоны противовоздушной обороны Москвы и завод, наряду с крупнейшими предприятиями страны, был привлечен к выполнению этой сверхсложной задачи. Приказом министра вооружения завод № 710 включен в состав предприятий, обеспечивающих разработку средств ПВО для противопоздушной обороны Москвы. Завод был назначен Головным антенным заводом, но перестал им быть, когда все первые сборки изделий не прошли контроль качества. Проект курировал Заместитель Председателя Совета Министров Л.П. Берия, проведший несколько служебных совещаний на территории завода.

Производство антенн и волноводов разворачивалось параллельно с гидропроизводством. В 1955 году все объекты были сданы в эксплуатацию воинским частям.

С 1955 года завод приступил к приборному радиопроизводству. Производство индикаторных машин радиолокационных станций дальнего обнаружения, выпуск которых осуществлялось до 1990 года.

В 1957 году завод привлекается к изготовлению первого в стране передвижного зенитно-ракетного комплекса С-75.

Завод разработал и произвел силовые следящие приводы для установок запуска космических ракет.

В 1959 году построен заводской туристический лагерь в Молчанове.

С 1962 года система для дистанционного управления комплексов «Вега» и «Ангара».

В 1963-1965 годах были разработаны и изготовлены системы электрогидравлических следящих приводов для стартовых комплексов, предназначенных для запуска ракеты «Протон». Это было достижением мирового масштаба.

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР № 965-345 от 9 декабря 1968 года ПЭМЗ был передан Министерству оборонной промышленности. С этого времени приоритет в развитии стал отдаваться электрогидравлическому направлению.

1969 год — созданы гидроприводы слежения и стабилизации судов космического радиоизмерительного комплекса «Академик Королев» и «Юрий Гагарин».

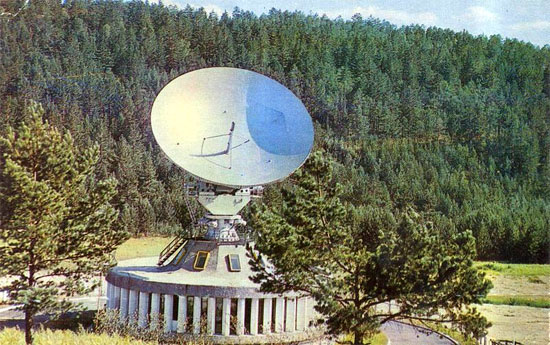

В 1970-1972 годах были разработаны и изготовлены электрические следящие приводы радиолокационных антенн, устанавливаемых на научно-исследовательских судах «Академик Сергей Королев» и «Космонавт Юрий Гагарин», в составе комплексов «Фотон», «Мезон», «Румб». Уникальность электроприводов состояла в том, что они обеспечивают точность слежения не более 3-х минут в условиях волнения моря и при скорости ветра до 20 м/сек.

Совершенствовались блоки оборудования для зенитных ракетных пусковых установок.

В 1977 году завод начал выпускать следящий привод, входивший в состав ЗРК «БУК».

В 80-х годах построены: заводской пансионат «Орбита» в г. Евпатория, Рыболовная база на реке Угра в Калужской области. Начаты работы по созданию приводов к ЗРПК «Тунгуска».

Завод к 1989 году имел 14 детских садиков и яслей. Построено около 1000 квартир (район Межшоссейный), построены дома на Красной горке, новый квартал в Кутузово.

К 1990 году Специальное монтажное управление (СМУ) крупнейшее производственное подразделение завода – численность работающих более тысячи человек. За свою пятидесятилетнюю историю в период с 1952 года специалистами СМУ ПЭМЗ смонтировано и введено в строй более 450 действующих единиц антенной техники, что составляет значительную часть антенного парка России и республик бывшего СССР. К 1990 году на заводе было 167 станков с ЧПУ, с 1966 по 1990 год завод вместе с филиалами дважды поменял станочный парк, получил 5239 станков английского, японского, немецкого, швейцарского и советского производства.

Начиная с 1992 г. были акционированы ряд бывших оборонных заводов, в том числе Климовский штамповочный завод и КБ автоматических линий в Климовске (бывший ЦКБ-3). Но правительство РФ в 1996 г. запретило приватизацию ЦНИИ точного машиностроения в Климовске (оружие и патроны, бывший НИИ-61).

В мае 1994 года завод был преобразован в акционерное общество в соответствии с Указом Президента РФ, получив фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Подольский электромеханический завод».

В 2004-2005 гг. была пресечена попытка ввести процедуру банкротства предприятия,распродажу имущества завода.

С 2016 года завод в глубоком кризисе и к своему столетию он находится в состоянии банкротства.

Использованы материалы с сайта ПЭМЗ, статьи Б. Давыдова, Е. Карпова.

Подольский электромеханический завод: история и настоящее

Предприятие является одним из ведущих в области электрогидравлических и гидравлических систем управления. Приводы ПЭМЗ работают на кораблях над водой и под водой, в космосе. Например, в системах ПВО С300В, ЗРК типа «Тор М1», «Бук М1 (М2)», «Стрела-10», «Тунгуска», «Шилка», «Панцирь», для ракетных комплексов типа «Смерч» и «Ураган», пусковых установках космических систем.

|  |

Также заводом освоен выпуск многообразной гражданской продукции: оборудование для упаковки, дозировки и переработки пищевых продуктов; сельхозоборудование, медицинская техника, гидравлические машины и элементы гидроавтоматики для применения в строительных и дорожных машинах, а также товары народного потребления.

В состав завода входит ряд производств: инструментальное, литейное, гальваническое, резино-техническое, металлообрабатывающее, механосборочное и др., обеспечивающие замкнутый производственный цикл.

На базе ОАО «ПЭМЗ» созданы предприятия: ОАО «ПЭМЗ спецмаш».

|  |

История Подольского электромеханического завода

В 1918 году во время гражданской войны для советской республики возникла реальная угроза потери промышленного потенциала Петрограда. Было принято решение об эвакуации важнейших промышленных предприятий. Одним из них был Петроградский патронный завод.

7 сентября 1918 года начальник Главного артиллерийского управления вышел с предложением в ЧК о размещении Петроградского патронного завода в Подольске на территории «Зингера».

1 октября 1918 года состоялось совместное совещание в ВСНХ с участием директора правления завода «Зингер» и представителей ГАУ по вопросу освобождения производственных площадей для размещения нового патронного производства.

2 декабря постановлением ЧК было предписано управлению «Зингера» и снарядного завода, размещавшегося на его территории, немедленно принять срочные меры к освобождению помещений.

5 декабря 1918 года состоялось заседание специальной комиссии Совета труда и обороны по Подольскому патронному заводу. Состав комиссии: Ленин, Троцкий, Красин, Сталин, Рухимович, Рожен, Склянский, Мотяновский (тульский патронный завод), Степанов (Центрмедь), Вильсковыский (комиссар ГАУ), Борисов (комиссар ГАУ). Решения комиссии имели силу постановлений Совета труда и обороны.

5 декабря 1918 года стало днем рождения завода. А 9 декабря принимается постановление о предоставлении ему производственных площадей бывшего снарядного завода «Земгор».

Численность рабочих на 15 марта 1919 года составляла всего 116 человек, из них ни одного мастера и ни одного инженера.

К 1921 году численность работников составила 3000 человек.

В 1930 году завод выпустил первую партию станков для производства патронов.

С июля 1941 года завод резко наращивает выпуск патронов. Организуется круглосуточная работа. Сотни рабочих, инженерно-технических работников и служащих завода ушли в ряды Советской Армии.

К 1941 году численность работников предприятия составила 10 000 человек. К началу войны завод выпускал 56 наименований станков.

1948-1950 гг. Начало станкостроительного производства и продукции товарного назначения.

С 1950 г. Приказом министра вооружения завод № 710 включен в состав предприятий, обеспечивающих разработку средств ПВО для противопоздушной обороны Москвы, завод назначен Головным антенным заводом. Снят с должности, когда все первые сборки изделий не прошли контроль качества. Проект курировал Заместитель Председателя Совета Министров Л.П. Берия, который провел несколько служебных совещаний на территории завода.

В 1950 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР принимают постановление о создании зоны противовоздушной обороны Москвы и завод, наряду с крупнейшими предприятиями страны, был привлечен к выполнению этой сверхсложной задачи.

Создавался первый многоканальный зенитно-ракетный комплекс. Завод организовал производство антенн А-11 и А-12, волноводных трактов и шкафов для радиоприемных устройств радиолокационной станции Б-200 (С-25), а также монтаж и настройку антенно-волноводных и электроприводов непосредственно на объектах. Производство антенн и волноводов разворачивалось параллельно с гидропроизводством. В 1955 году все объекты были сданы в эксплуатацию воинским частям.

Начато интенсивное жилищное строительство для работников завода.

С середины 1961 года серийно стал выпускаться привод для ЗРК «Нева». 1 мая 1961 г. под Свердловском зенитно-ракетный комплекс «С-75» сбил американский самолет-разведчик.

В 1957 году завод привлекается к изготовлению первого в стране передвижного зенитно-ракетного комплекса С-75.

Завод разработал и произвел силовые следящие приводы для установок запуска космических ракет.

В 1959 году построен заводской туристический лагерь в Молчанове.

С 1962 года система для дистанционного управления комплексов «Вега» и «Ангара».

1969 г. Созданы гидроприводы слежения и стабилизации судов космического радиоизмерительного комплекса «Академик Королев» и «Юрий Гагарин».

|  |

Зенитные ракетные пусковые установки постоянно совершенствовались. Внедрены блок цифровых приборных следящих систем, управляемый от ЦВС основного изделия, гидронасосы Ш гаммы. Постоянно совершенствовались мобильность и проходимость самохода, увеличивалась мощность и дальность полета ракет, значительно улучшалось наведение на цель. Примером такой машины может быть «Тунгуска».

Наиболее «горячими» изделиями были гидропривод для зенитной пушки «Шилка», электроприводы для изделий «Енисей», «Тобол», наземной системы телевидения «Орбита».

Все следующие приводы для ПВО страны изготавливались на ПЭМЗ с высоким уровнем унификации.

В 1977 году завод начал выпускать следящий привод, входивший в состав ЗРК «БУК».

в 80-х годах построены: заводской пансионат «Орбита» в г. Евпатория, Рыболовная база на реке Угра в Калужской области. Начаты работы по созданию приводов к ЗРПК «Тунгуска».

Завод к 1989 году имел 14 детских садиков и яслей. Построено около 1000 квартир (район Межшоссейный), построены дома на Красной горке, новый квартал в Кутузово

К 1990 году Специальное монтажное управление (СМУ) крупнейшее производственное подразделение завода – численность работающих более тысячи человек. За свою пятидесятилетнюю историю в период с 1952 года специалистами СМУ ПЭМЗ смонтировано и введено в строй более 450 действующих единиц антенной техники, что составляет значительную часть антенного парка России и республик бывшего СССР. К 1990 году на заводе было 167 станков с ЧПУ, с 1966 по 1990 год завод вместе с филиалами дважды поменял станочный парк, получил 5239 станков английского, японского, немецкого, швейцарского и советского производства.

В мае 1994 года завод был преобразован в акционерное общество в соответствии с Указом Президента РФ, получив фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Подольский электромеханический завод».

В 2004-2005 гг. была пресечена попытка ввести процедуру банкротства предприятия, распродажу имущества завода.

|  |

Коллектив предприятия продолжает работать в области модернизации и создания новых видов военной техники. Во время ежегодных парадов 9 Мая в День Победы в каждом образце техники, проходящей по Красной площади, имеются системы управления, созданные руками рабочих и инженеров Подольского электромеханического завода.