полигон сары шаган история создания и развития

Засекреченный подвиг в казахстанской степи

Американским специалистам удалось повторить подобное лишь через двадцать с лишним лет

4 марта 1961 года впервые в мире созданная в Советском Союзе экспериментальная система противоракетной обороны («Система А») осуществила успешный перехват цели и поражение головной части баллистической ракеты Р-12, летевшей со скоростью более 3 км/с.

В дальнейшем значительное продвижение работ в области ПРО заставило США искать возможность для заключения Договора по ограничению противоракетной обороны и договоров по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Реальные работы по созданию в нашей стране системы ПРО развернулись в конце 1953 года. Эти годы характеризуются значительными успехами в области развития ракетно-ядерных средств нападения, которые коренным образом изменили всю военно-политическую обстановку в мире. Возникла реальная опасность нанесения по нашей стране ракетно-ядерного удара, о чем красноречиво свидетельствуют исторические материалы, ставшие доступными широкой общественности в последние годы. Новые угрозы безопасности государства с особой остротой поставили вопрос о необходимости создания противоракетной обороны наиболее важных стратегических объектов страны.

Одними из первых оценили возникшую угрозу научные сотрудники военных академий и НИИ. Еще в 1945 году в Военно-воздушной инженерной академии им. профессора Н.Е.Жуковского, а позже в 4-м НИИ Министерства обороны (в то время находился в системе Артиллерийской академии, в настоящее время – Российская академия ракетных и артиллерийских наук) приступили к проведению научно-исследовательских работ в области разработки методов борьбы с ракетами дальнего действия. Однако масштабы этих инициативных работ тогда не соответствовали реальной угрозе, нависшей над страной.

20 августа 1953 года в США с мыса Канаверал был проведен первый пуск баллистической ракеты средней дальности «Редстоун», созданной под руководством главного конструктора Вернера фон Брауна. После окончания испытаний было запланировано размещение этих ракет в странах Западной Европы. Примерно в это же время в США завершились работы, обосновавшие возможность создания баллистических ракет с дальностью полета 8000 км, что позволило командованию ВВС США выдать заказ на разработку первой межконтинентальной баллистической ракеты, получившей название «Атлас».

На фоне этих и других событий в августе 1953 года в Президиум ЦК КПСС обращаются с письмом известные военачальники – маршалы Соколовский, Жуков, Василевский, Неделин, Конев, Вершинин, Яковлев. В этом письме в полной мере дается оценка масштабов нависшей угрозы и предлагается приступить к созданию средств противоракетной обороны. В частности, там говорилось: «В ближайшее время ожидается появление у вероятного противника баллистических ракет дальнего действия как основного средства доставки ядерных зарядов к стратегически важным объектам нашей страны. Но средства ПВО, имеющиеся у нас на вооружении и вновь разрабатываемые, не могут бороться с баллистическими ракетами. Просим поручить промышленным министерствам приступить к работам по созданию средств борьбы против баллистических ракет».

От этого письма до первого в мире перехвата баллистической ракеты, юбилей которого мы отмечаем в эти дни, прошло чуть более семи с половиной лет. Но задача чрезвычайной научной, конструкторской и производственной сложности была успешно решена, и решена именно в нашей стране. В стране, которая понесла после Великой Отечественной войны колоссальные потери в людском и промышленном потенциале и обладала в то время далеко не передовыми технологиями мирового уровня. Как это могло произойти? Несмотря на более чем 50-летнюю историю тех событий, ответ на этот вопрос и выводы по нему, на мой взгляд, востребованы и в настоящее время.

Первое, что видно сразу, – это неимоверно высокие темпы проведения работ.

Этот тезис хорошо иллюстрируется принимаемыми в тот период государственными решениями по организационным и техническим вопросам, представляемыми материалами конструкторов по результатам проработок, результатами полигонных экспериментальных и испытательных работ.

Уже в сентябре 1953 года для обсуждения письма маршалов в ЦК КПСС были приглашены крупнейшие ученые: заместитель министра обороны СССР по радиолокации Аксель Берг (в последующем адмирал, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда), председатель Научно-технического совета Третьего Главного управления при Совете Министров СССР (НТС ТГУ, позже НТС Главспецмаша Министерства среднего машиностроения, а затем НТС Спецкомитета по радиолокации) Александр Щукин (академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий), директор Радиотехнической лаборатории Академии наук СССР (РАЛАН, в последующем Радиотехнический институт) и главный инженер ТГУ при Совете Министров СССР Александр Минц (академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий). Их мнения были разными, но позиции сближал единый подход в том, что прежде всего необходимо разобраться, возможно ли вообще создание ПРО. В октябре 1953 года выходит распоряжение Совета Министров СССР, которое так и называлось: «О возможности создания средств ПРО». С учетом дополнительного рассмотрения этого вопроса с головным разработчиком системы ПВО Москвы С-25 «Беркут» ( начальник КБ-1 Сергей Владимирский и главный конструктор Александр Расплетин) в декабре 1953 года распоряжением Совета Министров СССР «О разработке методов борьбы с ракетами дальнего действия» проработка конкретных предложений была поручена двум организациям – КБ-1 (в дальнейшем ЦКБ «Алмаз») и РАЛАН.

Уже в августе 1954 года в Главспецмаш для рассмотрения направляются материалы КБ-1 и РАЛАН с результатами технических проработок вариантов создания системы ПРО. 7 июля 1955 года приказом министра оборонной промышленности Дмитрия Устинова в составе КБ-1 создается СКБ-30 (в последующем Научно-исследовательский институт радиоприборостроения) по проведению работ в области ПРО. Начальником этого СКБ был назначен Григорий Кисунько (член-корреспондент АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, генерал-лейтенант).

3 февраля 1956 года, рассмотрев предложения Министерства обороны и Министерства оборонной промышленности, ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли совместное постановление «О противоракетной обороне». Миноборонпрому поручалась разработка проекта экспериментальной системы ПРО, а Минобороны – создание полигона ПРО. Главным конструктором системы был назначен Кисунько. В дальнейшем 18 августа 1956 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР принимают постановление о строительстве, порядке и сроках выполнения работ по созданию экспериментального комплекса ПРО «Система А». Министерства и головные организации получили конкретные задания.

В Министерстве обороны назначается комиссия для выбора места дислокации полигона противоракетной обороны – «Полигон А». Возглавил ее фронтовик, Герой Советского Союза, гвардии генерал-лейтенант артиллерии Сергей Ниловский.

Среди нескольких возможных вариантов Главнокомандующий войсками ПВО страны, Маршал Советского Союза Сергей Бирюзов порекомендовал остановить выбор на Балхаше.

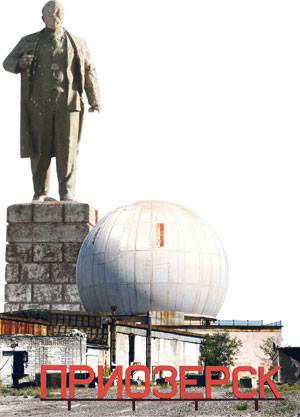

Летом 1956 года в Казахстане на берегу озера Балхаш в каменистой пустыне Бетпак-Дала (Северная Голодная степь), недалеко от железнодорожной станции Сары-Шаган, военные строители приступили к созданию нового полигона – Балхашского, получившего впоследствии название Государственный научно-исследовательский испытательный полигон противоракетной обороны № 10 (известный под названием «Полигон Сары- Шаган»). Размах полигона впечатлял. Его площадь составила 81 200 кв. км, что сопоставимо с суммарной территорией таких европейских государств, как Бельгия и Нидерланды. Административным центром полигона стал вновь построенный на берегу озера Балхаш город Приозерск. Первым начальником строительства полигона был назначен генерал-майор Александр Губенко.

30 июля 1956 года считается днем рождения полигона. Первым начальником полигона был назначен генерал-майор Степан Дорохов. Заслуги Дорохова перед нашей страной столь велики, что одна из улиц Москвы названа его именем.

В промышленности развернулись работы по оценке возможностей обнаружения баллистических ракет дальнего действия, изучению свойств самих ракет, определению облика будущей системы ПРО, обоснованию требований к ее характеристикам и др.

В состав «Системы А» входили:

– главный командно-вычислительный пункт системы и центральная вычислительная станция;

– три радиолокатора точного наведения противоракеты на цель, каждый из которых состоял из радиолокационного канала обнаружения и сопровождения баллистических целей и радиолокационного канала захвата и сопровождения противоракет;

– стартовая позиция, на которой размещались пусковые установки противоракет;

– техническая позиция подготовки противоракет.

Все эти средства на полигоне, расположенные на расстояниях в сотни километров друг от друга, были связаны между собой радиорелейной системой передачи данных главного конструктора Фрола Липсмана. Система обеспечивала возможность управления средствами экспериментального комплекса ПРО с помощью электронной вычислительной машины в едином боевом цикле с главного командно-вычислительного пункта (площадка № 40 полигона).

Учитывая скоротечность процесса перехвата баллистических ракет и невозможность вмешательства человека в этот процесс, впервые в России практически весь процесс перехвата цели был полностью автоматизирован с использованием цифровой вычислительной машины М-40 (кроме захвата цели и противоракеты на сопровождение, которые осуществлялись операторами вручную). Эта машина была одной из первых разработок Института точной механики и вычислительной техники АН СССР и на тот момент времени была одной из самых производительных ЭВМ в мире. Уже в ходе отработки «Системы А» характеристики ЭВМ были существенно повышены, и новая ЭВМ получила индекс М-50.

Директором института и главным конструктором центральной вычислительной станции «Системы А» был Сергей Лебедев (в последующем академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий).

Три радиолокатора точного наведения размещались в вершинах треугольника со сторонами в 150 км на площадке полигонов № 1, 2 и 3, расположенных соответственно в 140, 240 и 180 км от города Приозерска. Благодаря принятому вновь разработанному методу «трех дальностей» обеспечивались требуемые высокие точности определения координат цели и противоракет при их наведении. Измерение дальностей производилось с точностью плюс-минус пять метров.

Радиолокационная станция визирования противоракеты с поворотной параболической антенной и сканирующим лучом обеспечивала автоматический захват противоракеты сразу после ее старта и автоматическое сопровождение на всей траектории полета. Стартовая позиция противоракет размещалась примерно в 100 км к западу от озера Балхаш (площадка № 6). На стартовой позиции устанавливались две пусковые установки. Там же, прямо на стартовой позиции, находилась радиолокационная станция визирования противоракеты. Пусковые установки позволяли ориентировать установленные на них противоракеты по заданному азимуту с постоянным углом старта – 78 градусов.

Премьер-министр внимательно знакомится с разработками конструкторов-ракетчиков. Фото предоставлено автором |

ТЕХНИКА НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Особой технической новизной отличалась противоракета В-1000, созданная коллективом ОКБ-2 (ныне Машиностроительное конструкторское бюро «Факел») под руководством главного конструктора Петра Грушина (в последующем академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, прославленный генеральный конструктор ракет практически всех комплексов противовоздушной и противоракетной обороны).

Хранились и снаряжались противоракеты на специально оборудованной технической позиции (площадка № 7).

Создание и развертывание объектов экспериментальной системы ПРО на Балхашском полигоне шло полным ходом, однако еще никто не мог с уверенностью ответить на вопрос – способен ли радиолокатор обнаруживать и сопровождать малоразмерную головную часть баллистической ракеты, летящей с огромной скоростью.

Поэтому параллельно с разработкой системы ПРО в кратчайшие сроки, специально для решения данной проблемы, разрабатывался и развертывался на полигоне экспериментальный радиолокатор РЭ. Летом 1957 года на нем начались работы, которые в последующем были продолжены на развернутых в районах падения головных частей баллистических ракет аналогичных радиолокаторах РЭ-2 Балхашского полигона и РЭ-3 на Камчатке.

Эти успешно проведенные эксперименты по обнаружению и сопровождению баллистических целей экспериментальными радиолокаторами открыли реальные возможности решения проблемы их перехвата.

Параллельно с созданием экспериментальных радиолокаторов активно велись работы по разработке радиолокационных станций дальнего обнаружения баллистических ракет.

Еще в январе 1954 года в НИИ-108 (в последующем Научно-исследовательский радиотехнический институт, а затем НИИ дальней радиосвязи) под руководством академика Берга и главного конструктора Владимира Сосульникова (в последующем лауреат Ленинской премии) была начата тема «Дунай-1» по разработке дециметровых РЛС дальнего обнаружения аэродинамических и баллистических целей. Одновременно с этим в РАЛАН под руководством Минца проводятся работы по разработке радиолокационных средств, использующих метровый диапазон радиоволн. Работы коллектива, возглавляемого Сосульниковым, привели к созданию для системы ПРО РЛС «Дунай-1» и «Дунай-2». На базе разработки центральной станции обнаружения – полигонной (ЦСО-П), как альтернативного варианта РЛС типа «Дунай» впоследствии создает радиолокационные станции «Днестр», «Днестр-М» и «Днепр» для систем предупреждения о ракетном нападении и противокосмической обороны.

11 октября 1957 года был осуществлен первый пуск прототипа противоракеты В-1000 и начался этап автономных испытаний средств системы.

Уникальность создаваемой системы ПРО, новизна принимаемых технических решений, высокий уровень автоматизации, ограниченные возможности проведения натурных пусков баллистических ракет, а также ряд других факторов поставили перед участниками создания системы серьезную самостоятельную научно-техническую проблему разработки принципиально новой методологии испытаний и ввода системы в эксплуатацию.

7 февраля 1960 года постановлением ЦК КПСС и Совет Министров СССР принимается решение о создание в Министерстве обороны Специального вычислительного центра № 4 (впоследствии 45-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны). Первым начальником института был назначен полковник Иван Пенчуков.

Для оценки реальных характеристик создаваемой системы ПРО ученым института необходимо было разработать математические модели целевой обстановки, материализовать их на электронно-вычислительных машинах, сопряженных по каналам связи с боевыми ЭВМ системы ПРО и добиться таким способом правильного функционирования всех ее средств в условиях, максимально приближенным к условиям стрельбы по реальным баллистическим целям.

Кроме того, следует отметить, что создаваемая система ПРО была первой системой вооружения, которая функционировала в автоматическом режиме без вмешательства обслуживающего персонала. Для проверки правильности функционирования боевых алгоритмов и программ разрабатывались комплексные испытательные моделирующие стенды (КИМС), работающие в реальном масштабе времени. Перед использованием КИМСы калибровались по результатам натурных испытаний.

Такой подход к организации испытаний, разработанные КИМСы, модель оценки эффективности, модели отдельных средств системы обеспечили возможность оценки результатов испытаний системы с требуемой точностью и достоверностью.

В начале 1960 года начались комплексные испытания экспериментальной системы ПРО. 24 ноября 1960 года прошел первый успешный перехват головной части баллистической ракеты Р-5 в телеметрическом варианте. Последующие 13 пусков по различным причинам оказались неудачными. Подводили ненадежные комплектующие изделия в средствах системы и управляющей ЭВМ. Но для настоящих испытателей неудачных пусков не бывает. Каждый пуск – это продвижение к заветной цели.

Наряду с предприятиями промышленности решение задач по созданию системы ПРО обеспечивал генеральный заказчик – 4-е Главное управление Министерства обороны (4-е ГУМО). Начальником Главного управления был назначен Герой Советского Союза, член чкаловского экипажа перелета через Северный полюс в США в 1937 году, генерал-полковник авиации Георгий Байдуков. Главным управлением своевременно принимается ряд крупномасштабных решений, позволивших создать эффективный механизм управления процессом создания систем и средств ПРО. В середине 1956 года в составе 4-го ГУМО образовывается 5-е управление по разработке систем и средств ПРО, начальником которого назначается генерал-лейтенант Михаил Мымрин, лауреат Государственной премии, которого в последующем сменил Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии генерал-лейтенант Михаил Ненашев. Это были воистину незаурядные личности, обладающие энциклопедическими знаниями во многих областях науки и техники. Поражала их способность вести научные дискуссии на любом уровне и принимать верные решения. Они были прекрасными педагогами и воспитателями как военных специалистов, так и ученых, главных конструкторов, разработчиков. Наверное, мы знали не так много начальников подобного уровня, которые столь вдумчиво, кропотливо и тщательно подходили к вопросу обеспечения перспективного роста будущих крупных специалистов и руководителей. Сегодня можно только удивляться интуиции, технической и научной смелости руководителей этого Главного управления – генералов Байдукова, Мымрина, Ненашева. Из многочисленных, не всегда очевидных, вариантов решения сложнейших вопросов они находили единственно верный, аргументированно убеждали в своей правоте как специалистов, так и руководителей Министерства обороны и государства, неуклонно следуя к намеченной цели.

Уже в наше время 5-м управлением по разработке систем ракетно-космической обороны руководил активный участник испытаний системы ПРО на Балхашском полигоне генерал-майор Евгений Гаврилин, доктор технических наук, лауреат Государственной премии.

Сегодня нередко приходится слышать рассуждения о том, что для обеспечения новейших нетрадиционных путей развития той или иной отрасли науки и техники необходим решительный переход к широкому использованию венчурных (рисковых) методов. Хочу отметить, что уже с самого начала развития систем ПРО, а впоследствии и при решении сложнейших научно-технических, технологических и организационных проблем по их созданию применение именно такой методологии было определяющим. Практически все средства и системы ПРО создавались с учетом высокого риска внедрения новых технологий, в условиях неопределенности возможностей и путей практической реализации предлагаемых технических решений. Большинство из поставленных задач приходилось решать впервые в мире. Именно такие методы работы в ходе всей последующей деятельности этого заказывающего Главного управления, каким являлось 4-е ГУМО, позволили обеспечить создание многих известных в мире эффективных образцов вооружения и военной техники в области ракетно-космической и противовоздушной обороны, систем и средств управления и радиолокационного обнаружения воздушных и космических целей.

Оглядываясь на путь, пройденный многотысячными коллективами организаций разработчиков, предприятий промышленности, военных строителей, военных ученых и испытателей, даже мы, ветераны полигона и участники тех событий, поражаемся масштабам решенных военно-стратегических, научно-технических и технологических задач, смелостью первопроходцев, достигнутыми результатами. Это наглядное свидетельство того, что наше государство обладало мощным научно-производственным потенциалом, а учебные заведения высшей школы готовили специалистов, превосходящих мировой уровень.

Сегодня почти невозможно себе представить то, что более трех тысяч офицеров в 1956–1957 годах было направлено на Балхашский полигон. И это были офицеры, имеющие исключительно высокую инженерную подготовку, которая позволила им без паузы сразу включиться в испытательную работу. Аналогичная ситуация была и в промышленности. Выпускники МВТУ им. Н.Э.Баумана, МАИ, МИФИ, МФТИ и других вузов во время учебы уже работали в конструкторских бюро и по окончании институтов становились полноценными разработчиками для новых технических средств.

Благодаря деятельности ученых и конструкторов системы ПРО получили развитие не имеющие аналогов вычислительная техника, оптическая и инфракрасная техника, информатика, программирование и обработка информации, конструкционные материалы и пороха сверхскоростного горения, техника связи, а также другие направления науки и техники, достижения которых использованы (и продолжают использоваться) в различных отраслях экономики страны. В результате титанической работы этих коллективов и была решена геополитическая задача второй половины ХХ века – задача обеспечения стратегической стабильности на планете.

Плоды голодной степи

По Договору 1972 года между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны этот объект именуется «Испытательный полигон ПРО «Сары-Шаган». Созданный в далекие 60-е в безжизненной пустыне Бетпак-Дала, он оказался за границей, но по-прежнему в строю.

Все началось 30 июля 1956 года с Директивы Генерального штаба ОРГ/6/40258 о формировании государственного научно-исследовательского испытательного полигона № 10 (ГНИИП ПВО № 10, в/ч 03080) и подчинении его 4-му Главному управлению МО СССР. Эта дата считается днем создания полигона и определена годовым праздником войсковой части 03080.

Палатки системы ПРО

Выбор места расположения полигона принадлежит маршалу артиллерии Митрофану Неделину. Он дал такое заключение: «Это очень суровый пустынный район, не обжитой, непригодный даже для выпаса отар. Каменистая, бесплодная и безводная пустыня. Но главный жилгородок противоракетного полигона можно будет привязать к озеру Балхаш. В нем пресная, хотя и жестковатая вода, и городок будет блаженствовать, если можно применить это слово к пустыне».

В период с 28 февраля по 11 апреля 1956 года специалисты произвели выбор места размещения полигона на территории Карагандинской и Джамбульской областей (Казахстан) западнее озера Балхаш в пределах восточной и центральной части пустыни Бетпак-Дала (Голодная степь).

Предстоял огромный объем работ по строительству дорог, жилых, технических, служебных помещений. Одними из первых в пустыню были отправлены военные строители в/ч 19313 во главе с начальником строительства инженер-полковником А. Губенко. А 27 августа 1956 года к месту постоянной дислокации прибыл первый командир в/ч 03080, участник Великой Отечественной генерал-майор артиллерии С. Дорохов, который приступил к формированию полигона.

30 сентября в Кубинке Московской области был сформирован и отправлен первый полигонный эшелон, который прибыл на станцию Сары-Шаган 10 октября. В середине февраля 1957-го – пятый (последний). Всего на объект Минобороны направило 75 строительных батальонов, пять тысяч автомобилей, сотни единиц тяжелой строительной техники.

Проблемой было жилье для семей военнослужащих. Многие размещались прямо в палатках на берегу озера, в частных квартирах станции Сары-Шаган и города Балхаш. Первый жилой барак будущего города Приозерска, административного центра полигона, был сдан в мае 1957-го. А уже в июне под руководством генерального конструктора Григория Кисунько созданы стартовые объекты экспериментальной системы ПРО А, начато развертывание ее средств, вступила в строй специальная радиолокационная станция РЭ-1. В октябре проведен первый пуск противоракеты В-1000 системы ПРО.

4 марта 1961 года с полигона впервые в истории противоракетой В-1000 поражена головная часть баллистической ракеты дальнего действия. Это стало событием мирового масштаба, хотя о нем не кричали на каждом углу. Но тот пуск и последовавшие эксперименты подтвердили теоретические выкладки Кисунько о принципиальной возможности создания системы ПРО.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июля 1966 года за успешное выполнение заданий по разработке, созданию и освоению новой военной техники полигон был награжден орденом Ленина.

Мало кто знает, что помимо разработки и испытания систем ПРО на полигоне с конца 50-х активно решались задачи создания средств противосамолетной обороны, в том числе основанных на новых физических принципах, с использованием лазерной техники.

Значителен вклад Сары-Шагана в испытания боевого оснащения отечественных ракетных комплексов стратегического назначения. Кроме того, на его территории был развернут учебный центр Войск ПВО, где проводили стрельбы боевые расчеты зенитно-ракетных полков и бригад. Здесь же проходили учения различных уровней. На полигон при этом возлагались задачи мишенного и помехового обеспечения.

30 июля 1966 года ГНИИП было вручено боевое знамя части. А 20 апреля 1981-го полигон награжден орденом Красной Звезды.

Всего здесь отработано шесть противоракетных комплексов и 12 ЗРК, семь типов противоракет, 12 – ЗУР, 14 – измерительной техники, 18 радиолокационных комплексов и несколько систем на новых физических принципах. Кроме того, обеспечены испытания 15 ракетных комплексов стратегического назначения и их модификаций. Проведено около 400 пусков противоракет, порядка 5500 пусков ЗУР и более 900 проводок БР.

Ученые и испытатели из Москвы, других научных центров дневали и ночевали здесь. В создании новых систем, координации исследовательских и испытательных работ принимали участие академики Е. Велихов, П. Грушин, Б. Бункин, Н. Басов, А. Минц, С. Лебедев, А. Прохоров, А. Расплетин. А также С. Лавочкин, А. Басистов, А. Толкачев, В. Бармин, В. Зуев, Г. Кисунько, Н. Устинов и многие другие.

Полигон сотрудничал с 37 министерствами и ведомствами, поддерживал кооперацию примерно с 400 предприятиями, организациями промышленности и конструкторскими бюро. На его площадках постоянно работало свыше 70 экспедиций различных министерств и ведомств. Ежегодно приезжали более 16 тысяч представителей промышленности.

От полураспада к возрождению

Подлинной трагедией для военнослужащих полигона, членов их семей, гражданского персонала, составлявших почти все население Приозерска, стало юридическое оформление распада СССР. Разваливая Союз, никто не думал о тысячах офицеров и членов их семей, оставшихся за пределами Российской Федерации и честно выполнявших там свой воинский долг.

Резкое ухудшение социально-бытовых условий усугублялось масштабным сокращением личного состава. У тех, кто проходил службу на полигоне в 90-е годы, навсегда останутся в памяти пустые прилавки, длинные безнадежные очереди, разбитые витрины магазинов, брошенное жилье, массовый отток жителей. Денежное довольствие, зарплата выплачивались с задержкой до полугода. Сворачивался объем испытаний, за 1991–1994 годы было уволено 6187 военнослужащих.

Но окаянные дни прошли. В соответствии с правительственным постановлением от 5 октября 1998 года 10-й ГНИИП вошел в состав РВСН и был подчинен начальнику Главного центрального полигона (Капустин Яр) МО РФ. Это имело исключительное значение для восстановления. Несмотря на годы безвременья, на полигоне сохранены развитая инфраструктура, экспериментально-испытательная и измерительная база, позволяющая успешно решать текущие и перспективные задачи. В настоящее время здесь проводятся два вида работ:

1. В интересах Космических войск с периодичностью примерно раз в год производится пуск противоракеты системы ПРО А-135 с полигонного комплекса ПРО. Для этого противоракета снимается с БД в Подмосковье, производится разряжание шахтной пусковой установки (ШПУ) и изделие транспортируется на техническую базу полигона (перевозится сначала автопоездом в сопровождении спецмашин, а затем специальным вагоном по железной дороге). После проверки на технической базе противоракета в транспортно-перегрузочном контейнере (ТПК) доставляется на стартовую позицию, на которой идет заряжание ШПУ. Радиолокатор МРЛС «Дон-2НП» осуществляет управление противоракетой при наведении на специальную баллистическую цель.

2. В интересах РВСН также с периодичностью раз в год проводится пуск по программам отработки комплексов средств преодоления противоракетной обороны (КСП ПРО) на внутренней трассе запуска БР Капустин Яр – Балхашский полигон. Одновременно решается вторая задача – отработка алгоритмов селекции ГЧ на фоне ложных целей и средств постановки помех.

В настоящее время основная задача командования – организация качественного проведения испытаний новейших и модернизация стоящих на вооружении образцов ВВТ для войск РКО, РВСН и ВМФ. Не далее как 21 июня совместным боевым расчетом полигона Сары-Шаган, войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС и представителей промышленности успешно проведен испытательный пуск противоракеты ближнего действия отечественной системы ПРО.