в раннем возрасте ребенок изучает предметы благодаря их свойствам размерам цвету форме

Возрастные особенности детей раннего возраста

Ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный период психического развития ребёнка. Это возраст, когда всё впервые, всё только начинается – речь, игра, общение со сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире. Впервые три года жизни закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие способности – познавательная активность, любознательность, уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность и настойчивость, воображение, творческая позиция и многое другое. Следовательно, все эти способности не возникают сами по себе, как следствие маленького возраста ребёнка, но требуют непременного участия взрослого и соответствующих возрасту форм деятельности.

Общение и сотрудничество ребёнка с взрослым

Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов действий с предметами. К концу этого периода, благодаря сотрудничеству с взрослым, ребёнок в основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками.

Предметная деятельность и её роль в развитии малыша

Новой социальной ситуации развития соответствует и новый тип ведущей деятельности ребёнка – предметная деятельность.

Предметная деятельность является ведущей потому, что именно в ней происходит развитие всех сторон психики и личности ребёнка. Прежде всего, нужно подчеркнуть, что в предметной деятельности малыша происходит развитие восприятия, а поведение и сознание детей этого возраста целиком определяется восприятием. Так, память в раннем возрасте существует в форме узнавания, т.е. восприятия знакомых предметов.

Мышление ребёнка данного возраста носит преимущественно непосредственный характер – ребёнок устанавливает связи между воспринимаемыми предметами. Он может быть внимателен только к тому, что находится в поле его восприятия. Все переживания ребёнка также сосредоточены на воспринимаемых предметах и явлениях.

Поскольку действия с предметами направлены в основном на такие их свойства как форма и величина, именно эти признаки являются главными для ребёнка. Цвет в начале раннего детства не имеет особого значения для узнавания предметов.

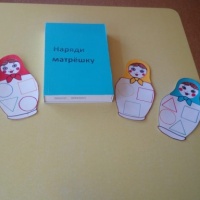

Особое значение имеют действия, которые называют соотносящими и требуют учёта величины, формы, местоположения различных предметов. Характерно, что большинство игрушек, предназначенных для детей раннего возраста, (пирамидки, простые кубики, вкладыши, матрёшки) предполагают именно соотносящие действия. Когда ребёнок пытается осуществить такое действие, он подбирает и соединяет предметы или их части в соответствии с их формой или размером.

Богатая и разнообразная сенсорная среда, с которой малыш активно действует, является важнейшей предпосылкой становления внутреннего плана действия и умственного развития.

Мышление ребёнка, которое осуществляется в форме внешних ориентировочных действий, называют наглядно-действенным. Именно эта форма мышления характерна для детей раннего возраста. Малыши активно используют наглядно-действенное мышление для обнаружения и открытия самых разнообразных связей вещей и явлений окружающего их предметного мира.

Одним из главных событий в развитии ребёнка раннего возраста является овладение речью.

Ситуация, в которой возникает речь, должна представлять предметное сотрудничество ребёнка с взрослым.

В таком предметном сотрудничестве взрослый ставит перед ребёнком речевую задачу, которая требует перестройки всего его поведения: чтобы быть понятым, он должен произнести совершенно определённое слово.

Все эти достижения становятся возможными благодаря тому, что ребёнок осваивает грамматическую форму речи, которая позволяет связывать между собой отдельные слова, независимо от реального положения тех предметов, которые они обозначают.

Овладение речью открывает возможность произвольного поведения ребёнка. Первым шагом к произвольному поведению является выполнение речевых инструкций взрослого.

Появление потребности в общение со сверстниками

Очень важным приобретением раннего возраста является становление общения со сверстниками. Другой ребенок становится не только “интересным” предметом, но и партнером по общению. Первые субъектно-ориентированные контакты с ровесниками появляются именно в этот период жизни малыша.

Общение детей раннего возраста можно назвать эмоционально-практическим взаимодействием. Главными характеристиками такого взаимодействия являются: непосредственность, отсутствие предметного содержания; раскованность, эмоциональная насыщенность, нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение действий и движений партнёра. Дети демонстрируют и воспроизводят друг перед другом эмоционально-окрашенные игровые действия. Общность действий и эмоциональных экспрессий даёт им уверенность в себе и приносит яркие эмоциональные переживания. По-видимому, такое взаимодействие, даёт ребёнку ощущение своего сходства с другим, равным ему существом, которое вызывает бурную радость. Получая от сверстника ответную реакцию и поддержку в своих играх и затеях, ребёнок реализует свою самобытность и уникальность, что стимулирует самую непредсказуемую инициативность малыша.

Памятка для воспитателей

Ведущая деятельность раннего детства — предметная

Особенности развития детей раннего возраста

Марина Червякова

Особенности развития детей раннего возраста

Ранним возрастом принять считать возраст ребенка от 1 года до 3 лет.

В это время у детей довольно четко прослеживаются 3 периода развития.

Малыш совершенствуется в обретенных ранее навыках, определяет свое место в среде; вы уже четко прослеживаете проявления его характера.

Это период наиболее активного умственного развития ребенка.

Ранний возраст – важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с окружающим миром. Ранний возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. Повышается активность ребёнка, усиливается её целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся его движения.

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное. Ребёнок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина, но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). В основе таких представлений лежит не выделение общих и существенных признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно развернутых высказываниях.

На данном возрастном этапе у малышей активно формируются первые элементарные представления о хорошем и плохом, навыки поведения, добрые чувства к окружающим их взрослым и сверстникам. Наиболее успешно это происходит в условиях благоприятного педагогического воздействия детского сада и семьи. Третий год жизни ребенка является переходным в развитии. Это еще маленький ребенок, у которого немало общего с детьми предшествующей ступени и который требует особо бережного и внимательного отношения со стороны взрослых, но вместе с тем у него появляются качественно новые возможности в овладении навыками, в формировании представлений, в накоплении личного опыта поведения и деятельности.

Для детей от двух до трех лет характерна активная направленность на выполнение действий без помощи взрослого, проявление элементарных видов речевых суждений об окружающем, образование новых форм отношений, постепенный переход от одиночных игр и игр рядом к простейшим формам совместной игровой деятельности. В группе раннего возраста воспитатель закрепляет умение приветливо обращаться к взрослым и детям с просьбой, оказывать окружающим небольшие услуги, играть вместе со сверстниками, уступать игрушки, книги, учит соблюдению элементарных правил в дидактических,подвижных играх: спокойно выслушивать водящих, терпеливо ожидать свою очередь (если это ожидание недлительно). Ребят привлекают к приготовлению стола к завтраку, обеду, к выполнению поручений по уходу за растениями и животными.

Для реализации этих задач воспитатель использует подражательность как специфическую особенность детей двух — четырех лет. Взрослый показывает собственным примером положительное отношение к работе, к окружающим людям, к детям.

Детям раннего возраста свойственна большая эмоциональная отзывчивость, что позволяет успешно решать задачу воспитания добрых чувств и отношений к окружающим людям. Очень важно при этом,чтобы воспитатель поддерживал у малышей положительно эмоциональное состояние: отзывчивость на его предложение, просьбу, чувство сопереживания при виде огорчения другого. У ребят воспитывают любовь к близким, желание сделать им что-то хорошее. Это достигается при одобрении, похвале взрослыми проявлений ребенком добрых чувств к окружающим.

Ранний возраст – период интенсивного освоения ребенком разных видов деятельности и развития личности. В детской психологии и педагогике выделяются следующие основные направления в развитии ребенка на этом возрастном этапе:

— развитие предметной деятельности;

— развитие общения с взрослыми;

— развитие речи;

— развитие игры;

— приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности;

— развитие общения со сверстниками, физическое развитие и развитие личности

Это разделение достаточно условно, поскольку развитие представляет собой единый процесс, в котором выделенные направления пересекаются, взаимодействуют и дополняют друг друга.

На третьем году жизни продолжается освоение ребенком окружающего предметного мира. Действия малыша с предметами становятся более разнообразными и ловкими. Он уже многое умеет делать сам, знает названия и назначение бытовых предметов,стремится помогать взрослым: мыть посуду, вытирать стол, чистить пылесосом пол, поливать цветы. Он все более осознанно хочет действовать как взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его результат. Ребенок старается получить такой же результат, как и взрослый. Таким образом,отношение ребенка к своей деятельности постепенно меняется: ее регулятором становится результат. В самостоятельных занятиях, играх малыш начинает руководствоваться замыслом, стремлением к достижению успеха в деятельности.

Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, целеустремленность. Ребенок становится все более настойчивым в достижении поставленной цели.

На третьем году жизни общение со сверстниками начинает занимать все большее место. Это связано с тем, что к трем годам возникает особое, специфическое содержание общения детей между собой.

Совершается заметный перелом в общении: действия по отношению к сверстнику как неодушевленному предмету идут на убыль, появляется стремление заинтересовать его собой, чувствительность к отношению ровесника. Все чаще малыши испытывают удовольствие от совместных игр. Их незатейливые и кратковременные действия основаны на подражании друг другу, но они говорят о зарождающемся общении. Однако как бы ни была привлекательна игра со сверстником, появившиеся в поле зрения взрослый или игрушка отвлекают детей друг от друга.

Могут возникать споры и агрессия, связанные от незнания поведения, что приводит в свою очередь к слезам малышей. Что бы избежать конфликтов, показать детям как можно себя вести, вызвать гуманистические и добрые чувства, воспитателю в работе помогает сказка. Дети готовы воспринимать смысл произведения через сказочных героев и проецировать его в своей жизни.

Двигательная активность детей раннего возраста и ее особенности Касенова Махида Назировна воспитатель первой категории Казахстан Северо- Казахстанская область г. Петропавловск КГУ ДОМ РЕБЕНКА «Двигательная.

Комплексное взаимодействие с детьми раннего возраста, имеющими особенности развития В настоящее время в условиях неблагоприятной экологической обстановки и неустойчивых социальных условий проблема здоровья детей является.

Консультация для родителей «Особенности развития детей раннего возраста» Все детство от рождения до 18 лет делится на ряд возрастных периодов, первые три года которого выделяются в особый период, называемый периодом.

Особенности психофизического развития детей с ОВЗ и детей с нормой раннего возраста Психофизические особенности у детей в норме. возраст от рождения до 1 года Уже к моменту рождения у ребенка сформированы врожденные безусловные.

Особенности адаптации детей раннего возраста в детском саду Адаптация ребенка к детскому саду является болезненным и сложным процессом, который может сопровождаться рядом негативных изменений в детском.

Особенности развития речи детей старшего возраста Особенности развития речи детей старшего возраста Речь – инструмент развития высших отделов психики дошкольника. Обучая ребенка речи, мы,.

Специфические особенности детей с ОНР Психологические особенности развития детей 5-летнего возраста с ОНР В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо проанализировать.

Развитие восприятия цвета, формы и величины детьми раннего возраста

Людмила Козырева

Развитие восприятия цвета, формы и величины детьми раннего возраста

«Развитие восприятия цвета, формы и величины детьми раннего возраста.»

Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и формирования представлений о важнейших свойствах предметов, их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе и вкусе. Значение сенсорного развития в раннем детстве трудно переоценить. После проведения ряда наблюдений было выявлено, что сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка; с другой стороны, имеет самостоятельное значение. Полноценное восприятие необходимо также и для успешного обучения ребенка в детском дошкольном учреждении, в школе и для многих видов трудовой деятельности. Успешность интеллектуальной, физической и эстетической сферы детей в большей степени зависит от уровня сенсорного развития, т. е. от того насколько хорошо ребёнок слышит, видит, осязает окружающее.

Возраст двух лет — это период первоначального ознакомления с окружающей действительностью; вместе с тем в это время развивается познавательная система и способности ребенка. Таким путем ребенок познает предметный мир, а также явления природы, события общественной жизни, доступные его наблюдению. Кроме того,ребенок получает от взрослого сведения словесным путем: ему рассказывают, объясняют, читают.

Для усвоения сенсорных способностей родителям ребенка немалое значение необходимо уделять играм, способствующим развитию данной техники познания у ребенка.К числу таких игр можно отнести следующие:

1) игры-поручения, основанные на интересе ребенка к действиям с различными предметами;

3) игры с загадыванием и разгадыванием, привлекающие детей неизвестностью;

Уже с раннего возраста дети исследуют окружающий мир,им интересно буквально все: величина, формы предметов, и, конечно же, цвет.

Пришло время изучать величину предметов: маленький, средний, большой. Хорошо бы познакомить ребенка с цветами: красный, желтый, зеленый, синий.Да и пора бы уже различать фигуры: квадрат, треугольник, круг.

Восприятие цвета, формы, величины предметов не является врожденным качеством. Только взрослые могут помочь увидеть мир красок, различать форму и величину. Группировать предметы между собой, сравнивать предметы, называть их своими именами, выделять среди других нужный предмет (по цвету, форме, величине). Все эти навыки приходят со временем, но их нужно постепенно развивать. А лучший эффект от обучения у детей возникает во время игры.

Для начала – разговаривайте с ребенком.Акцентируйте его внимание на каких-либо предметах и говорите: это – шкаф, он красный; это твой стульчик, он маленький; это – телевизор, он квадратный. Повторяйте это много раз, тогда ребенку будет легче это запомнить. То же самое с другими предметами, фруктами, одеждой. Это нужно для того, чтобы в сознании малыша это отложилось. Рассказывая о цветах, форме и величине предметов, также просите показать те или иные цвета, ту или иную фигуру, определенной величины. В конечном счете дети начинают сопоставлять предметы зрительно, многократно переводят взгляд с одного предмета на другой, старательно подбирая фигурку необходимой величины.

Неверное представление о том, что ребенок сам все увидит, так как он зрячий, и услышит, так как он не глухой, приводит к тому, что родители не развивают целенаправленного восприятия своего ребенка. Хорошо известно, что знания, получаемые словесным путем и не подкрепленные чувственным опытом, не ясны, не отчетливы и не прочны. Чтобы познакомиться с предметом, необходимо заметить характеризующие его свойства, как бы выделить их из предмета. Ребенок, воспринимая, выделяет отдельные признаки и свойства, но обычно это те признаки, которые ему невольно бросаются в глаза; далеко не всегда они являются наиболее важными, характерными. Необходимо учить детей выделять в предметах и явлениях самое существенное, характерное.

Важную роль в процессе занятия, направленного на развитие сенсорики, играет движение руки по предмету. Если вы показываете ребенку какую-либо фигуру, старайтесь как можно чаще указывать на те или иные ее части. Кроме того, в этом возрасте ребенок только начинает овладевать способами изображения предмета, движениями при выполнении различного рода занятий. Важно, чтобы малыш не только видел движение вашей руки, но и сам его производил. Проследите за тем, как ребенок это делает, и, если он с трудом справляется с заданием, помогите ему.

Игры, направленные на развитие восприятия цвета.

«Собери цветок». Выложить круги основных цветов. Ребенок должен подобрать лепестки соответственно цвету середины.

«Помоги рыбкам». Вырезать рыбок-мам (большие) и рыбок-детишек (маленькие) основных цветов (красный, зеленый, желтый, синий). Предложить ребенку разложить рыбок-детишек соответственно цвету своих мам-рыбок.

Игры, направленные на развитие восприятия формы.

«Найди пару по форме». Вырезать парные геометрические фигуры из картона разного цвета. Одну пару фигур раздать ребенку, а вторую – разложить на столе. Попросить ребенка внимательно рассмотреть фигуры, а затем найти пары для своих фигур. Также можно выложить ряд из кругов и положить один квадратик. Попросить ребенка рассмотреть фигуры. Потом нужно найти и показать лишнюю фигурку.

«Башни». У всех дома есть конструкторы (пластмассовые или деревянные). Взять кубики круглые и квадратные, перемешать их. Предложить ребенку построить две башни. Одну башню из круглых кубиков, а вторую – из квадратных.

Игры, направленные на развитие восприятия величины.

«Накрой шляпой». Для этой игры нужны предметы и игрушки разной величины. Предложить ребенку по очереди спрятать под волшебную шляпу игрушки разной величины. Отметьте, что под шляпу помещаются только маленькие предметы.

«Большой – маленький». Вырезать из бумаги кружочки большие и маленькие, основных цветов. Попросить ребенка подобрать к маленькому кружочку большой кружок. Потом можно добавить средний кружок. Попросить построить снеговика, сначала выложить большой кружок, потом средний кружок, далее маленький кружочек.

Развитие восприятия цвета, формы, величины и пространства в раннем возрасте (консультация)

Развитие восприятия цвета, формы, величины и пространства в раннем возрасте.

(консультация для педагогов)

Подготовила и провела:

Педагог-психолог МДОУ № 126

Восприятие — это отражение человеком предмета или явле ния в целом при непосредственном воздействии его на органы чувств. Восприятие, как и ощущение, связано прежде всего с тем анализаторным аппаратом, через который мир воздействует на нервную систему человека. Восприятие — совокупность ощуще ний. Так, воспринимая свежее, румяное, круглое, ароматное яблоко, человек отражает в ощущениях его цвет, запах, ощущает его тяжесть, упругость, его гладкую поверхность.

Восприятие предмета как сложного объекта требует аналитико-синтетической функции коры. Предмет как целое должен быть выделен на фоне всех других вещей. Для этого предмет должен быть уже знаком человеку, ему должна быть известна определенная группа предметов, к которой относится данный, должно быть известно слово, обозначающее эту группу предметов. Так, слово, являясь названием данной конкретной вещи, дает че ловеку знание того, что он воспринимает.

В продуктивности восприятия ребенком предмета огромное значение имеет действие, которым пользуется ребенок при вос приятии.

Рассматривая сенсорные процессы как деятельность ориентировочную, А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Л. А. Венгер, В. П. Зинченко, М. И. Лисина, А. Г. Рузская видят ее развитие в изменении самого перцептивного действия. Если младший дошкольник обследует воспринимаемый им предмет практическим развернутым действием (движением воспринимающего органа по предмету), то с развитием ребенка это физическое действие интериоризируется (термин П. Я- Гальперина), т. е. свертывается и переходит в план умственного, скрытого, действия. При этом ребенок-дошкольник, обследуя новый предмет, обнаруживает те его стороны и признаки, которые отвечают некоторым уже известным ему образцам, эталонам, сложившимся в общественном опыте людей.

Так, в процессе восприятия, ребенок приобретает свой личный опыт, усваивая одновременно опыт общественный. Развитие восприятия характеризуется, таким образом, не только изменением его точности, объема, осмысленности, но и перестройкой самого способа восприятия. Этот процесс чувственного познания становится все более совершенным. Сопровождая чувственное восприятие ребенка словом, т. е. называя предмет, воспитатель обеспечивает осмысленное познание этого предмета. Значит, слово не является простой добавкой к чувственно воспринимаемому предмету. Обозначая предмет, слово обеспечивает его обобщенное восприятие, т. е. отнесение данного, конкретного предмета к соответствующей группе: животным, растениям или машинам.

Восприятие ма ленького ребенка ситуативно, слитно и гло бально.

Для познания предмета ребенком раннего возраста — выделения его как фигуры — важное значение имеют следующие условия:

выработка обычного дифференцировочного рефлекса на разные предметы (так, восприятие кошки-игрушки подкрепляет ся ощущением ее мягкой шерсти, восприятие целлулоидного зай чика не получает такого подкрепления);

движение предмета на фоне остальных неподвижных вещей;

движение руки ребенка по предмету, ощупывание его, выполнение различных манипулятивных действий с ним;

Основу умственного развития в раннем детстве составляют формирующиеся у ребенка новые виды действий восприятия и мыслительных действий.

Для того чтобы восприятие предметов стало более полным и всесторонним, у ребенка должны сложиться новые действия восприятия. Такие действия складываются в связи с овладением предметной деятельностью, особенно соотносящими и орудийными действиями. Когда ребенок учится выполнять соотносящее действие, он подбирает и соединяет предметы или их части в соответствии с формой, величиной, цветом, придает им определенное взаимное положение в пространстве.

Овладение внешними ориентировочными действиями происходит далеко не сразу и зависит от того, с какими именно предметами действует ребенок и в какой мере помогают ему взрослые. Значительная часть игрушек для детей этого возраста создана так, что в их устройство как бы уже вложена необходимость примеривать части друг к другу — без правильного их подбора результат получить нельзя. Матрешки, коробки с вырезами определенной формы, куда опускаются соответствующие фигурки, домики с отверстиями для вставляющихся окон и дверей и многие-другие игрушки как бы сами учат ребенка внешним ориентировочным действиям. И если ребенок вначале пытается добиться результата силой (втиснуть, вколотить неподходящие части), то скоро сам или при небольшой помощи взрослых переходит к примериванию. Поэтому такие игрушки называются автодидактическими, т. е. самообучающими. Другие игрушки в меньшей степени определяют способ действия ребенка. Например, пирамидку можно собрать в любом порядке, не считаясь с величиной колец. В этих случаях помощь взрослого должна быть более значительной— без нее ребенок не научится примериванию.

Внешние ориентировочные действия, направленные на выяснение свойств предметов, складываются у ребенка не только при овладении соотносящими, но и при овладении орудийными действиями. Так, пытаясь достать удаленный предмет при помощи палки, ребенок может взять слишком короткую палку, и, убедившись, что она не годится, заменить ее более длинной, соотнося таким образом удаленность предмета с длиной орудия.

От соотнесения, сравнения свойств предметов при помощи внешних ориентировочных действий ребенок переходит к зрительному соотнесению свойств предметов. Формируется новый тип действий восприятия. Свойство одного предмета превращается для ребенка в образец, мерку, при помощи которой он измеряет свойства других предметов. Величина одного кольца пирамидки становится меркой для других колец, длина палки — меркой для расстояния, форма отверстия в коробке — меркой для формы опускаемых в нее фигурок.

Овладение новыми действиями восприятия обнаруживается в том, что ребенок, выполняя предметные действия, переходит к зрительной ориентировке. Он подбирает нужные предметы и их части на глаз и выполняет действие сразу правильно, без предварительного примеривания.

В связи с этим для ребенка двух с половиной — трех лет становится доступным зрительный выбор по образцу, когда из двух предметов, различающихся по форме, величине или цвету, он

может по просьбе взрослого подобрать точно такой же предмет, как третий, который дан в качестве образца. Причем сначала дети начинают выполнять выбор по форме, потом по величине, потом по цвету. Это значит, что новые действия восприятия фор мируются раньше для тех свойств, от которых зависит возможность выполнения практических действий с предметами, а затем уже переносятся и на другие свойства. Зрительный выбор по образцу — гораздо более сложная задача, чем простое узнавание знакомого предмета. Здесь ребенок уже понимает, что существует много предметов, имеющих одинаковые свойства.

Дети раннего возраста еще плохо управляют своим восприятием и оказываются не в состоянии правильно выполнить выбор по образцу в случае, если им предлагают для выбора не два, а много разных предметов или если предметы имеют сложную форму, состоят из многих частей или их окраска включает несколько чередующихся цветов.

Какой признак является наиболее значимым для ребенка раннего возраста: цвет или форма? Исследователи обнаружили, что предпочтение формы цвету непосредственно зависит от сте пени знакомства ребенка с предметом. Если ребенку показывают желтую уточку и красный чайник и конфликтный предмет — желтый чайник, ребенок, игнорируя различие в цвете, подбирает к нему в пару знакомый ему предмет — чайник, хотя другого цвета и размера. Если ребенку дают малознакомые вещи: черепаху, жука,— то дети ориентируются на цвет.

Восприятие формы. Исследования советских психологов подтверждают мысль И. М. Сеченова о том, что форма, а точнее, контур предмета, является наиболее существенным признаком для его восприятия ребенком. В предпочтении ребенком одного или другого признака пред мета существенная роль принадлежит слову. Фиксируя предмет, слово выделяет в качестве его основного опознавательного признака форму. Однако у младших дошкольников форма слита с предметным содержанием, что подтверждается лег ким опредмечиванием любой новой, незнакомой ребенку формы ( треугольник – крыша и т.п.). Средством вычленения формы является прежде всего сопоставление и сравнение однородных, но различных по форме пред метов. К 3 годам дети способны различать: 5 – 6 геометрических форм (круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник, многоугольник).

Восприятие цвета. Ребенок совершенно одинаково узнает окрашенные и неокрашенные изображения, а также изображения, окрашенные в необыч ные, неестественные цвета, ориентируясь только на особенности формы изображенных предметов. Начиная рисовать, ребенок вовсе не учитывает цвет изображаемых предметов или предлагаемых ему образцов, а пользуется карандашами, цвет которых ему просто больше нравится. К 3 годам дети способны различать: 8 цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, черный, белый, фиолетовый).

Восприятие величины. С большим трудом усваивают дети представления о вели чине предметов. Общепринятые эталоны величины в отличие от эталонов формы и цвета имеют условный характер. Это меры,, сознательно устанавливаемые людьми (сантиметр, метр). Система мер и способы их использования, как правило, не усваиваются в дошкольном детстве. Восприятие величины развивается у дошкольников на другой основе — они усваивают представления об отношениях по величине между предметами. Эти отношения обозначают словами, которые указывают, какое место занимает предмет в ряду других (большой, маленький, самый большой и др.). Обычно к началу дошкольного возраста дети имеют только представление об отношении по величине между двумя одновременно воспринимаемыми предметами (больше — меньше). После полутора лет они обычно легко отличают большой предмет от маленького и даже переносят выработанный у них положительный рефлекс (на меньший по величине предмет) на любые другие объекты. Без обозначения этого сигнального признака словом его вычленение возможно лишь после многих повторений. Определить величину изолированного предмета ребенок не может, так как для этого нужно восстановить в памяти его место среди других.

Восприятие пространства. Ребенок уже в раннем детст ве хорошо овладевает умением учитывать пространственное расположение предметов. Основными категориями восприни маемого пространства являются величина предмета, его форма, удаленность от наблюдателя (расстояние), местоположение (соответственно системе координат) и пространственные отношения, существующие между предметами.

Опыты ис следователей показывают, что уже на втором году жизни дети познают удаленность и местоположение предмета на основе мышечного (мускульно-суставного) чувства, к которому присоединяются зрительные ощущения. Функция двигательного анализатора до 3—4 лет оказывается ведущей. Однако ребенок не отделяет направлений пространства и пространственных отношений между предметами от самих предметов. Пример: Когда задают вопрос: «Где птичка?» — Дима (1 г. 3 мес.) смотрит под абажур лампы, где висит цветной попугайчик. Даже тогда, когда вся лампа с абажуром поднята к самому потолку, ребенок ищет птичку в знакомой ему точке пространства.

Первоначальные представления о направлениях пространства, которые усваивает трехлетний ребенок, связаны с его собственным телом. Оно является для него центром, «точкой отсчета», по отношению к которой ребенок только и может определять направления. Под руководством взрослых дети начинают выделять и правильно называть свою правую руку. Она выступает как рука, выполняющая основные действия: «Этой рукой я кушаю, рисую, здороваюсь. Значит, она правая». Другие направления пространства (спереди, сзади) ребенок тоже относит только к себе. Дальнейшее развитие ориентировки в пространстве заключается в том, что дети начинают выделять отношения между предметами (один предмет за другим, перед’ другим, слева, справа от него, между другими и т. д.). Но, осваивая представления об отношениях между предметами, ребенок долго может оценивать эти отношения только со своей позиции, оказывается не в состоянии изменить точку отсчета, понять, что если смотреть с другой стороны, то отношения изменяются: то, что было спереди, окажется сзади, то, что было слева, будет справа и т. п.

Начиная со второго года (а частично и раньше) ребенок правильно действует с предметами, находящимися в разных пространственных отношениях друг к другу. Подражая взрослым, а затем и по их словесному указанию он вынимает шарик из чашки, достает игрушку из-за ящика, опускает совочек в ведро и т. п.

Достаточно трудно детям увидеть «логику пространственных отно шений», без которой невозможно понять смысл простейшей сю жетной картины. Под этим термином понимаются те смысловые связи, которые человек раскрывает на основе истолкования пространственных взаимоотношений предметов, изображенных на картине. Раскрытие смыслового подтекста картины требует от ребенка достаточно высокого развития мышления и практического опыта. Исследования показали, что до тех пор, пока ребенок не освоит обозначения пространства, он фактически может ус пешно ориентироваться только в знакомой ситуации. Первым ша гом в осмысливании ребенком пространства является использование аморфных по своему значению слов, таких, как «там», «тут», «далеко», «около». На этой ступени трех-, четырехлетнему ребенку доступно восприятие и даже воспроизведение «карты-пути». Объясняя, например, как надо идти из детского сада до мой, ребенок использует такие неопределенные словесные обоз начения. Он дополняет их указаниями на образы отдельных предметов, служащих ему ориентирами, и указательными жестами:

Наиболее трудно детям-дошкольникам усвоить отношение правого и левого, что связано с особенностью их восприятия и оценки положения собственного тела.

Для того чтобы вычленить сами пространственные отношения, сделать их сигнальными, можно использовать два приема, высказанные еще К. Д. Ушинским: 1) Ребенку дают одни и те же предметы, но отношения между ними и словесные обозначения этих отношений изменяются: «Птичка за клеткой», «Птичка перед клеткой», «Птичка над клеткой» и т. д. 2) Предметы меняются, отношения и их обозначения сохраняются: «Здесь скамейка стоит перед деревом», «Коля впереди Сережи», «Собака идет впереди хозяина».

Обучение ребенка специальному вычленению пространственных признаков и отно шений, обобщению их и осмысливанию приводит к тому, что не только качественно изменяется восприятие ребенком любой доступной ему картинки, позволяя ему видеть «логику пространственных отношений», но и значительно изменяется весь строй его речи. Речь обогащается предлогами, наречиями и приобретает более сложную грамматическую структуру.

Знакомясь со свойствами разнообразных предметов — раз личными формами, цветами, отношениями величин, простран ственными отношениями,— ребенок накапливает запас представлений об этих свойствах, что очень важно для его дальнейшего умственного развития. Однако, если предметы просто находятся перед глазами ребенка, даже рассматриваются им, но ему не надо специально выяснять их форму, цвет, отношения по величине или другие свойства, это не приводит к формированию сколько-нибудь четких представлений. Такие представления образуются только в результате многократного выполнения действий восприятия с предметами, обладающими тем или иным свойством. А эти действия, как мы видим, связаны с характерными для ребенка видами практической дея тельности, прежде всего с предметной деятельностью. Поэтому накопление представлений о свойствах предметов зависит от того, в какой мере ребенок в своих предметных действиях овладевает зрительной ориентировкой, выполняя действия восприятия.

Таким образом, для обогащения ребенка раннего возраста представлениями о свойствах предметов необходимо, чтобы он знакомился с основными разновидностями этих свойств, выполняя предметные действия, требующие их учета. Неверно ограничивать, как это делают иногда, материал, с которым действует ребенок, двумя-тремя формами и тремя-четырьмя цве тами. Исследования показывают, что ребенок третьего года жизни вполне может усвоить представления о пяти-шести формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, многоугольник) и восьми цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный),

Как же связано развитие восприятий и образование представлений о свойствах предметов в раннем возрасте с развитием речи ребенка? Большая часть слов, которые усваивают дети до трехлетнего возраста, обозначает предметы и действия. Названиями цветов и форм (красный, желтый, круглый) дети овладевают с большим трудом, только при упорном обучении со стороны взрослых, да и то, как правило, часто путают слова. Эти трудности имеют свои психологические причины. Слово — название предмета — выражает прежде всего его функцию, назначение, которое остается неизменным при изменении внешних свойств. Так, лопатка — это орудие, которым копают, каковы бы ни были ее форма, цвет, ве личина. Усваивая названия предметов, дети учатся узнавать и применять эти предметы независимо от изменения их внешних, свойств. Совсем другое дело — слова, обозначающие свойства. Здесь необходимо отвлечься от предмета, его значения и объединить самые разные предметы по признаку, который в большинстве случаев не имеет значения для их употребления. Возникает противоречие, которое маленькому ребенку очень трудно преодолеть.

Хотя в общении с ребенком взрослые постоянно употребляют названия свойств предметов, нет необходимости добиваться их запоминания и правильного употребления в раннем детстве. Значительно более благоприятные условия для этого складываются позднее, на четвертом-пятом году жизни ребенка.

Восприятие требует не только готовности анализаторов, но и некоторого опыта: знаний о вещах и умения их воспринимать. Поэтому восприятие формируется на протяжении всего периода развития ребенка. Совершенствование восприятия неотрывно от общего умственного развития ребенка.

В восприятии ребенком предмета решающая роль принадлежит форме (контуру), вне которой не может существовать предмет. Наиболее рано ребенок воспринимает предмет при следующих условиях:

а) при его подвижности на фоне неподвижных вещей;

б) при действиях ребенка с предметом (манипулятивные, предметные действия, ощупывание предмета, затем лепка, моделирование, конструирование, изображение);

в) при выработке специального условного дифференциро вочного рефлекса на форму, величину, местоположение в про странстве;

г) при обозначении предмета (чайник, мяч) или геометрической формы словами.

Цвет становится акцентированным компонентом воспринимаемого предмета тогда, когда он:

а) стал сигналом в результате специально выработанного рефлекса;

б) является характерным признаком предмета;

в) обозначается словом при восприятии незнакомого предмета;

г) конкурирует с незнакомой детям абстрактной для них формой (геометрической).

Развитие восприятия есть переход от слитного, синкретич ного, фрагментарного восприятия ребенком предметов к расчлененному, осмысленному и категориальному отражению вещей, событий, явлений в их пространственных, временных, причинных связях. С развитием восприятия изменяется и его структура, его механизм. У малышей глаз следует за движениями руки. К началу раннего детства ребенок начинает воспринимать свойства окружающих предметов, улавливать простейшие связи между предметами и использовать эти связи в своих манипуляциях. Это создает предпосылки для дальнейшего умственного развития, которое происходит в связи с овладением предметной деятельностью (а позднее — элементарными формами игры и рисования) и речью.

К особенностям восприятия детей до 3 лет относятся следующие:

1. Детям третьего года жизни доступно восприятие бесцветных и даже контурных знакомых предметов. Если рисунки достаточно четкие, дети правильно воспринимают простые предметы и их изображения: подбирают правильно пары в лото («Дай такой же»). Незнакомые предметы дети воспринимают ошибочно, опираясь порой на одну, показавшуюся им знакомой черту или на второстепенный признак, в том числе цвет, величину, фактуру.

После 1 г. 2 мес.—1 г. 8 мес. дети правильно находят зна комый предмет по слову («Дай мне мишку»), если у них уже образовалась стойкая связь слова с этим предметом. Чем старше ребенок, тем быстрее слово приобретает обобщающее значение. Этому способствует отнесение слова не к одному предмету, а к нескольким однородным с изменяющимися несущественными признаками (слоны разной величины, цвета, фактуры, в разных положениях). В этих случаях дети легко узнают и новую для них игрушку (или изображение предмета) на основе обобщения и отвлечения (к большому белому слону подбирают не такую же по размеру белую свинку, а коричневого маленького сидящего слона).

С конца второго года жизни дети обычно могут сами пра вильно назвать воспринимаемый знакомый предмет в ответ на вопрос «что это?» Однако, выделяя обычно лишь некоторые признаки и не видя отдельных деталей, ребенок часто ошибается, называя, например, собаку-овчарку волком, тигренка — кошкой и обобщая разные предметы по случайным признакам (например, муфту, волосы, кошку он обозначает одним и тем же словом).

На третьем году жизни ребенок, воспринимая картинку с простым сюжетом, называет отдельно каждый изображенный предмет: «Девочка, киска» или «Мальчик, лошадка, дерево». Лишь к концу преддошкольного возраста в результате упражне ний дети начинают видеть связи, которые существуют между изображенными предметами. Обычно это связи функциональные — человек и совершаемое им действие: «Девочка кормит киску», «Мальчик едет на лошадке».

С пространством ребенок знакомится тогда, когда овладевает ходьбой. Однако пространственная характеристика воспри нимаемых ребенком предметов долго остается слитой с содержа нием самого предмета. Действуя с предметами, ребенок учится смотреть, ощупывать, слушать. Поэтому чем старше он становится, чем больше его опыт, тем меньше труда затрачивает он на восприятие, узнавание и различение предметов, тем легче образуются и связи предмета со словом.