курилы история присоединения к россии

Новое в блогах

История Курильских островов

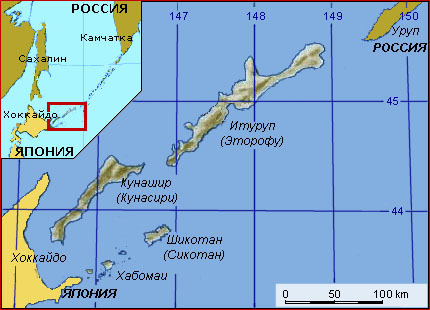

Кратко история «принадлежности» Курильcких островов и острова Сахалин выглядит следующим образом.

2.В 1701 г. казачий урядник Владимир Атласов доложил Петру I о «подчинении» Российской короне Сахалина и Курильских островов, ведущих в «чудное Нипонское царство».

3.В 1786 г. по приказу Екатерины II произведен реестр российских владений на Тихом океане с доведением реестра до сведения всех европейских государств как декларации прав России на эти владения, в том числе и на Сахалин, и на Курилы.

4.В 1792 г. Указом Екатерины II вся гряда Курильских островов (и Северных, и Южных), а также остров Сахалин официально включены в состав Российской Империи.

5.В результате поражения России в Крымской войне 1854—1855 гг. под давлением Англии и Франции Россия вынуждена была заключить с Японией 7 февраля 1855 г. Симодский Договор, по которому Японии передавались четыре южных острова Курильской гряды: Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп. Сахалин остался неразделенным между Россией и Японией. При этом, правда, признавалось право захода российских кораблей в японские порты, а также провозглашался «постоянный мир и искренняя дружба между Японией и Россией».

Что касается мирного договора с Японией, то он де-факто и де-юре в соответствии с Советско-японской декларацией от 19 октября 1956 г. не очень-то и нужен. Не хотят японцы заключать дополнительный официальный мирный договор, и не надо. Он больше необходим Японии, как стороне, потерпевшей поражение во второй мировой войне, нежели России.

Почему же японцы, можно сказать, вцепились зубами в Южные Курилы и пытаются снова незаконно ими завладеть? А потому, что экономическое и военно-стратегическое значение этого региона чрезвычайно велико и для Японии, и еще более для России. Это район колоссальных богатств морепродуктов (рыба, живность, морские животные, растительность и пр.), залежей полезных, причем редкоземельных ископаемых, энергоисточников, минерального сырья.

Сегодня экономическое положение всей этой островной зоны, как и всей России, тяжелое. Конечно, меры по поддержке этого региона и заботе о курильчанах необходимы существенные. По расчетам группы депутатов Госдумы на островах можно добывать, как сообщалось в передаче «Парламентский час» (РТР) 31 января с.г., только рыбопродуктов до 2000 т в год, с чистой прибылью около 3 млрд. долл.

В военном отношении гряда Северных и Южных Курил с Сахалином составляет законченную замкнутую инфраструктуру стратегической обороны Дальнего Востока и Тихоокеанского флота. Они ограждают Охотское море и превращают его во внутреннее. Это — район развертывания и боевых позиций наших стратегических подводных лодок.

И еще один факт, проясняющий общую картину возврата наших дальневосточных территорий в сентябре 1945 г. и военное значение этого региона. Курильской операцией 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота (18.08 — 1.09.1945 г.) предусматривалось освобождение всех Курильских островов и захват острова Хоккайдо.

Сталин здесь показал себя настоящим государственником, заботящимся о стране, ее солдатах, а не захватчиком, позарившимся на весьма доступные в той обстановке для захвата чужие территории.

История Курильских островов. Основные факты.

В 1643 году экспедиция голландцев обследовала острова Малую гряду Курильских островов и прошла пролив между островами Итуруп и Уруп (пролив Фриза). Тогда эта земли были объявленны собственностью Голландской Ост-Индской компании.

В 1711 года отряд камчатских казаков впервые высадился на самом северном острове Шумшу, разбив здесь отряд местных айнов, а затем и на втором острове гряды — Парамушире.

В 1738—1739 годах научная экспедиция русского флота впервые нанесла на карту Малую Курильскую гряду (острова Шикотан и Хабомаи). По итогам экспедиции был составлен атлас «Генеральная карта России» с изображением 40 островов Курильского архипелага. После публикаций в Европе в 1740-х годах известий об открытии русскими мореплавателями Курильских островов, для посещения своими кораблями островов этого района правительства других держав запрашивали разрешение у российских властей.

В 1786 году императрица Екатерина II издала указ о защите прав на «земли, мореплавателями российскими открытые», в числе которых называлась и «гряда Курильских островов, касающаяся Японии». Данный указ был опубликован на иностранных языках. После публикации ни одно государство не оспорило права России на Курильские острова. На островах были установлены государственные знаки-кресты и медные доски с надписью «Земля российского владения».

В 1855 году Япония и Россия подписали первый русско-японский договор о торговле и границах. Документ устанавливал границу стран между островами Итуруп и Уруп. К Японии отходили острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями. При этом остались неурегулированными вопросы о статусе Сахалина, что приводило к конфликтам между русскими и японскими купцами и моряками.

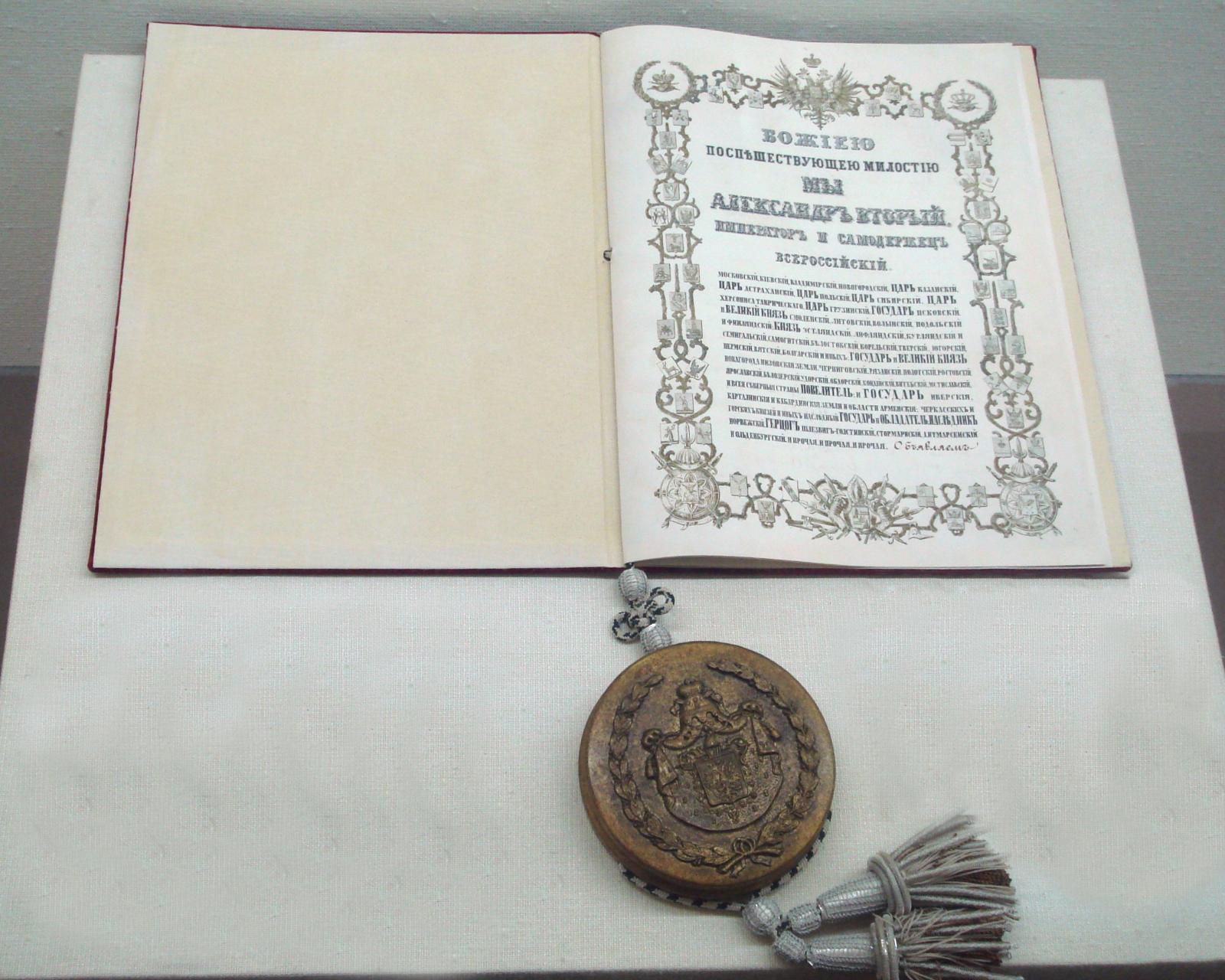

В 1875 года подписан Петербургский договор, по которому Россия передала Японии права на все 18 Курильских островов в обмен на японскую часть Сахалина. Таким образом границы были урегулированы.

В 1905 году, по результатам Русско-японской войны был подписан Портсмутский мирный договор, согласно которому Россия уступила Японии южную часть Сахалина.

В 1945 году Советские и Союзные войска оккупировали Курильские острова.

В 1951 года заключён мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на территории, суверенитет над которыми приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года. (часть о. Сахалин)

При этом, согласно официальной позиции Японии, Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи в состав Курильских островов (островов Тисима) не входили, и от них Япония не отказывалась. Представители СССР предложили внести в договор поправку о признании суверенитета СССР над Южным Сахалином и Курильскими островами, однако это и ещё ряд предложений учтены не были, поэтому СССР, Польша и Чехословакия договор не подписали.

В 1956 года СССР и Япония приняли московскую декларацию, которая прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические отношения между двумя странами, а также фиксировала согласие СССР на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Однако позже японская сторона отказалась от подписания мирного договора под давлением США, которые пригрозили, что в случае снятия Японией претензий на острова Кунашир и Итуруп, в состав Японии не будет возвращён архипелаг Рюкю с островом Окинава, который на основании Сан-Францисского мирного договора тогда находился под управлением США.

В 1960 года Япония подписала Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией. СССР заявил, что поскольку данное соглашение направлено против СССР и КНР, советское правительство отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, поскольку это приведёт к расширению территории, используемой американскими войсками.

Всю вторую половину XX века вопрос о принадлежности южной группы Курильских островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи оставался основным камнем преткновения в японско-советских (позже и японско-российских) отношениях. При этом до окончания «холодной войны» СССР не признавал существования территориального спора с Японией и всегда рассматривал южные Курильские острова как неотъемлемую часть своей территории.

В 2012 года начальник российского Генштаба сообщил, что Минобороны РФ создаст два военных городка на южных Курильских островах (Кунашир и Итуруп) в 2013 году.

26 октября 2017 г. первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия планирует создать на Курильских островах базу Военно-морского флота.

Ниже видео о состоянии инфраструктуры на о. Итуруп. 2016 г.

Курилы: от первых экспедиций до Русско-Японской войны

Вот уже 75 лет Япония и Россия не могут договориться о принадлежности Курильских островов. Однако эта проблема имеет более глубокие корни.

Проблема принадлежности Курильского архипелага уже долгое время является камнем преткновения в российско-японских отношениях. В 1875 году Россия, в обмен на Сахалин, отказалась от всей гряды, что было подтверждено результатами Русско-Японской войны 1904−1905 гг. Спустя сорок лет, в 1945 году, СССР вернул острова, однако Япония по сей день считает Курилы своими северными территориями, а стороны до сих пор не могут подписать мирный договор и урегулировать вопрос о границах.

Тем не менее, вопрос о Курилах имеет более давнюю историю и восходит ещё к первым контактам между русскими и японцами: в эпоху, когда островное государство ещё не было открыто для европейцев, а русские продолжали после освоения Сибири свою экспансию на Восток.

Ост-Индская Компания, японцы и русские: открытие Курил

Первыми островную гряду, отделяющую Камчатский полуостров от Японских островов обнаружили непосредственно японцы в первой половине XVII века. Несмотря на то, что на сами Курилы они высадились впервые именно в это время, с местным населением, айнами, самураи воевали на всём протяжении своей средневековой истории, фактически завоевав у них свою будущую страну. К середине XVII столетия японцы уже имели подробные карты Сахалина и Курил, однако после них первыми на островах появились… голландцы!

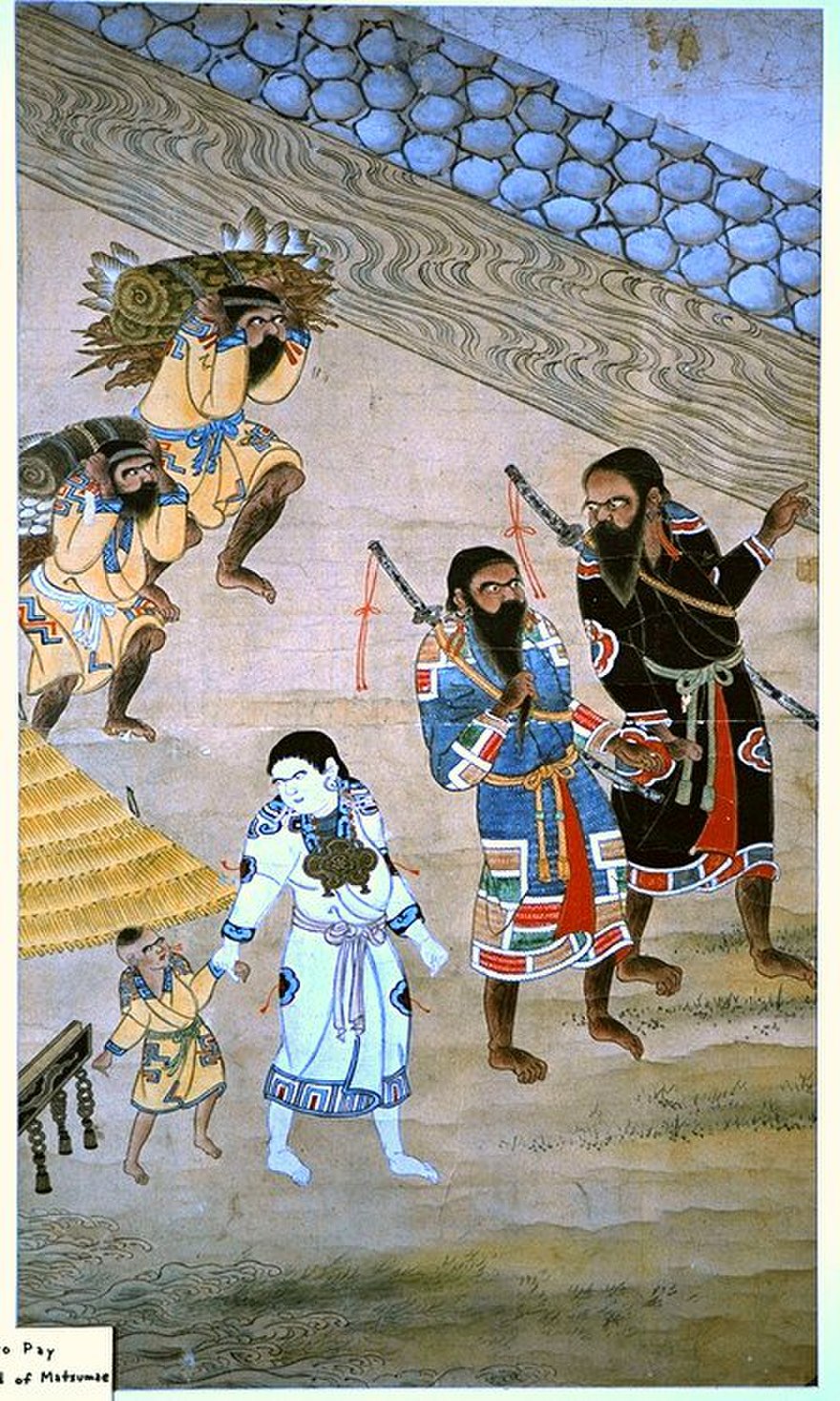

Айны, проживавшие в Северной Японии, во второй половине XIX века. Источник: wikipedia.org

Именно в это время голландская колониальная империя переживает свой расцвет. Администрация Ост-Индской компании отправляет экспедиции во многие тёмные уголки земного шара в поисках новых «золотых жил», и в 1643 году несколько кораблей под общим командованием Маартена Герритсена Фриса достигли северной оконечности острова Хоккайдо. Тогда же они обнаружили Южные Курилы и познакомились с местным населением. Очевидец так описал встречу голландцев с айнами: «…У них было с собой несколько прекрасных шкур. Насколько мы могли понимать, это были шкуры морской выдры, туземцы хотели их обменять, но просили за них много. Несколько шкур тюленей и медвежью шкуру они обменяли на табак. Пили у нас хмельной напиток из риса — саке и были очень дружелюбны и веселы…». Поход к северному побережью Японии оказался успешным, но продолжения не имел — Ост-Индская компания была озабочена прежде всего удержанием территорий и торговых путей, чем их приобретением.

Русские узнали о существовании Курильских островов в середине XVII века в результате обмена информацией с коренным населением Дальнего Востока. Примерно в то же время в Москве узнают и о Японии — информацию о «Стране восходящего солнца» можно было почерпнуть в «Космографии» 1670 года. Тем не менее, русские первопроходцы смогли своими глазами увидеть острова лишь в самом конце столетия: в 1697 году Владимир Атласов с южной оконечности Камчатки обнаружил Курильскую гряду.

В XVIII веке русские прилагают значительные усилия для присоединения островов к империи, однако первая высадка на Курилы не была спланирована правительством. Казаки, поднявшие бунт против камчатских приказчиков и лишившие жизни Атласова, решили попытать счастья в походе дабы заслужить помилование. В августе 1711 года они высадились на острове Шумшу, однако вооружённым пришельцам айны были не рады. В течение нескольких лет, преодолевая сопротивление аборигенов, казаки продвигаются на юг, к лету 1713 года добившись сбора ясака у айнов островов Шумшу и Парамушира. На этом экспансия временно приостанавливается, и Россия приступает к научному исследованию побережья Камчатки, Сахалина и Курил: экспедиции сначала И Евреинова и Ф. Лужина, а затем и В. Беринга уточнили географические координаты островов и зафиксировали важные этнографические данные. В частности, о жителях Кунащира учёные зафиксировали следующее: «Жители сего острова ходят в долгом шелковом и китайчетом платье, имеют великие бороды, не наблюдают никакой чистоты и питаются рыбою и китовым жиром … Государя над собою никакого не знают, хотя живут и близко от Японии. Японцы приежжают к ним ежегодно, но на мелких судах и привозят железные всякие вещи, медные котлы, деревянные лаковые подносы и чашки, листовой табак и шелковые и бумажные парчицы, а меняют их на китовый жир и на лисицы, которые там ловятся, токмо оные в рассуждении камчатских малы и худы».

Русские колонизаторы — столкновения с аборигенами Курил

Несмотря на то, что и Япония, и Россия активно торговали с населением Курил (а последняя даже получила контроль над северными островами гряды), контакты между этими двумя странами были весьма ограниченными. Русские торговцы и путешественники временами торговали с купцами из «Страны восходящего солнца», встречавшимися на островах, но об отношениях на государственном уровне пока не могло быть и речи. Всё из-за политики изоляции, проводимой японскими сёгунами вплоть до второй половины XIX века.

Русские же с середины XVIII столетия продолжали распространять своё влияние на Курилах. Теперь экспедиции отправились на Юг, чтобы вынудить тамошних айнов выплачивать ясак. В результате сложилась странная ситуация: из-за высокой мобильности населения гряды и бегства многих аборигенов из Шумшу и Парамушира некоторые жители Курил были вынуждены выплачивать дань в русскую казну несколько раз. Положение усугублялось поведением русских колонизаторов: отряды под командованием И. Чёрного, а позже и промышленники во главе с боцманматом А. Сапожниковым занимались откровенным разбоем и грабежом, а сбор ясака часто сопровождался взятием русскими заложников из местного населения.

Как в случае с Чукоткой, аборигены Курильской гряды не всегда терпели наглое поведение русских — тем более, что отступать с южных островов было уже некуда. Например, на острове Уруп аборигены, возмушённые присутствием А. Сапожникова и промышленников, пришедших вместе с ним, развязали против колонизаторов настоящую партизанскую войну: с весны 1771 по осень 1772 года айны убили около 20 человек, после чего русские были вынуждены покинуть Южные Курилы.

Во второй половине XVIII века отношения русской администрации с айнами стала похожей на положение в Чукотке: население Курил после бесчинств, творимых колонизаторами, не доверяло русским и не желало иметь с ними дел. Исследователи отмечают, что деятельность Чёрного и Сапожникова помешали России установить контроль над южными островами, что имело необратимые последствия в будущем. Тем не менее, русские попытались изменить свой подход в отношениях с курильскими аборигенами: более мягко действовала экспедиция Матвея Бема и Ивана Антипина в 1775 году. Им удалось наладить отношения даже с населением северной части острова Хоккайдо, бывшей де-юре частью Японии. Уже к 1779 году Петербург считал все Курильские острова частью Российской империи, а местное население, по аналогии с чукчами, освобождалось от выплат ясака — так имперская администрация пыталась удержать за собой присоединённые земли.

Ход японцев: экспансия на Север

К концу XVIII века начинают своё движение на север и японцы, до сих пор ещё не установившие полный контроль над островом Хоккайдо. В отличие от русских, они более основательно подходили к расширению своего влияния: сыны «Страны восходящего солнца» назначали на присоединённые земли наместников и строили укреплённые форты. Более того, пока внимание Екатерины II и её потомков было приковано к западным рубежам страны, японцы начали проникать и на Курилы. Кроме чиновников на северных территориях появлялись и купцы, буквально вытягивавшие все соки из аборигенов, что зачастую приводило к восстаниям, самое известное из которых произошло в 1789 году на острове Кунашир.

Отсутствие русских форпостов и армейских подразделений на островах облегчало японцам распространение своего влияния на Курилах. «Миролюбие» России на этом направление объяснялось, помимо прочего, и тем, что европейские державы (в частности, Нидерланды) активно распространяли слухи о том, что в скором времени Россия начнёт агрессивную экспансию на островах, не исключался даже и захват Японии. Очевидно, что это не соответствовало действительности, тем не менее, недостаточное присутствие русских на Курилах облегчило сёгунату расширение своего влияние на север.

Уже к концу века под непосредственное управление сёгунов Тогукава перешли все Южные Курилы, в частности, Кунашир и Итуруп. Все свидетельства присутствия русских на этих территориях были уничтожены. Сложились все предпосылки для возникновения напряжённых отношений между Россией и Японией.

Симодский трактат и Петербургский договор

Ситуация усугублялась также закрытостью Японии от европейских держав и нежелание вести с ними торговые дела. В очередной раз такое решение сёгуната было подтверждено в результате миссии Российско-американской компании Николая Рязанова в 1805 году. Так или иначе, но Рязанов решил добиться своего грубой силой: без санкции правительства он отправил корабли «Юнона» и «Авось» в рейд против Сахалина и Курильских островов. Весной и летом 1808 года русские моряки разгромили форпосты и поселения японцев на Итурупе и Хоккайдо, чем чуть не вызвали крупномасштабную войну, но конфликт удалось «законсервировать» — командиры «Юноны» и «Авося» Н. Хвостов и Г. Давыдов были арестованы, а японское правительство, несмотря на звучавшие со стороны общественности призывы к ответным мерам, не решилось на открытое противостояние. Однако военное присутствие восточного государства в регионе значительно увеличилось.

К середине столетия ситуация на Курилах стабилизировалась — граница между Японией и Россией проходила по проливу Фриза, империя Романовых, таким образом, контролировала острова от Шумшу до Ирупа. Именно это положение в 1855 году и было официально зафиксировано в Симодском трактате — первом дипломатическом договоре между государствами. Помимо урегулирования территориального вопроса, страны договорились о начале торговых отношений. Симодский трактат стал одним из первых актов, фактически выводивших Японию из состояния изоляции.

Курильская проблема после подписания трактата отошла на второй план, но в XIX веке статус островов вскоре изменился. Это произошло в 1875 году в связи с подписанием Санкт-Петербургского договора между Японией и Россией, призванного урегулировать положение, сложившееся на Сахалине. Для Петербурга подтверждение своего контроля над этим островом, с 1855 года находившегося в «совместном владении» стран было задачей первостепенной важности. В результате долгих переговоров Россия согласилась в обмен на удовлетворение своих притязаний отдать Японии всю Курильскую гряду.

Экземпляр Петербургского договора в архиве МИД Японии. Источник: wikipedia.org

Этот шаг имел тяжёлые для России последствия — выход в Тихий океан из Охотского моря фактически закрывался, что стало одной из причин аренды гавани в Порт-Артуре. Да и Курильская проблема никуда не делась: России, а затем и Советскому Союзу придётся решать её уже в новом столетии.

netrmed

netrmed

Об этом нужно знать

Как Курильские острова вошли в состав СССР?

Курильская десантная операция Красной Армии на Курилах вошла в историю оперативного искусства. Ее изучали во многих армиях мира, но практически все эксперты пришли к выводу – предпосылок к скорой победе у советского десанта не было. Успех обеспечили отвага и героизм советского солдата. Американский провал на Курильских островах

1 апреля 1945 года американские войска при поддержке британского флота высадили десант на японский остров Окинава. Командование США рассчитывало одним молниеносным ударом захватить плацдарм для высадки войск на основные острова империи. Но операция продлилась почти три месяца, а потери среди американских солдат оказались неожиданно высокими – до 40% личного состава. Затраченные ресурсы были несоизмеримы с результатом и заставили правительство США задуматься над японской проблемой. Война могла продлиться годы, и стоить жизни миллионов американских и британских солдат. Японцы же были убеждены, что смогут длительно оказывать сопротивление и даже выдвигать условия для заключения мира.

Американцы и англичане ждали, что предпримет Советский Союз, который еще на конференции союзников в Ялте взял на себя обязательства открыть военные действия против Японии.

Западные союзники СССР не сомневались, что Красную Армию в Японии ожидают такие же длительные и кровопролитные сражения, как и на Западе. Но главнокомандующий войсками на Дальнем Востоке, маршал Советского Союза Александр Василевский их мнения не разделял. 9 августа 1945 года войска Красной Армии перешли в наступление в Маньчжурии и всего за несколько дней нанесли противнику сокрушительное поражение.

15 августа император Японии Хирохито был вынужден объявить о капитуляции. В тот же день американский президент Гарри Трумэн составил подробный план сдачи в плен японских войск, и направил его для согласования союзникам – СССР и Великобритании. Сталин сразу обратил внимание на важную деталь: в тексте ничего не говорилось о том, что японские гарнизоны на Курильских островах должны капитулировать перед советскими войсками, хотя еще совсем недавно американское правительство было согласно с тем, чтобы этот архипелаг перешел к СССР. С учетом того, что остальные пункты были прописаны подробно, стало понятно, что это не случайная ошибка – США пытались поставить послевоенный статус Курил под вопросом.

Сталин потребовал от президента США внести поправку, и заострил внимание на том, что Красная Армия намерена занять не только все Курильские острова, но и часть японского острова Хоккайдо. Уповать только на добрую волю Трумэна было невозможно, войскам Камчатского оборонительного района и Петропавловской военно-морской базы был отдан приказ высадить на Курильские острова десант.

Почему страны боролись за Курильские острова

С Камчатки в хорошую погоду можно было разглядеть остров Шумшу, который находился всего в 12 километрах от полуострова Камчатка. Это крайний остров Курильского архипелага – гряды из 59 островов, длиной в 1200 километров. На картах они обозначались как территория Японской империи.

Освоение Курильских островов русские казаки начали еще в 1711 году. Тогда принадлежность этой территории к России не вызывала сомнений у международного сообщества. Но в 1875 году Александр II решил упрочить мир на Дальнем Востоке и передал Курилы Японии взамен на ее отказ от претензий на Сахалин. Эти миролюбивые усилия императора оказались напрасны. Спустя 30 лет русско-японская война все же началась, и соглашение утратило силу. Тогда Россия проиграла и вынуждена была признать завоевание противника. За Японией остались не только Курилы, но и она получила и южную часть Сахалина.

Курильские острова непригодны для хозяйственной деятельности, поэтому многие века они считались практически необитаемыми. Жителей было всего несколько тысяч, преимущественно представители айнов. Рыболовство, охота, натуральное хозяйство – вот и все источники существования.

Начало Курильской десантной операции

На Ялтинской конференции 1945 года союзники приняли решение взять Корею под совместную опеку, и признали право СССР на Курильские острова. США даже предложили помощь в овладении архипелагом. В рамках секретного проекта «Хула» тихоокеанский флот получил американские десантные суда.

12 апреля 1945 года скончался Рузвельт, и отношение к Советскому Союзу поменялось, так как новый президент Гарри Трумэн относился к СССР настороженно. Новое американское правительство не отрицало возможных военных действий на Дальнем Востоке, и Курильские острова стали бы удобным плацдармом для военных баз. Трумэн стремился воспрепятствовать передаче архипелага СССР.

Из-за напряженной международной обстановки, Александр Василевский (главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке) получил приказ: «используя благоприятную обстановку, сложившуюся при наступлении в Маньчжурии и на о-ве Сахалин, занять северную группу Курильских островов. Василевский не знал, что такое решение было принято из-за ухудшения отношений между США и СССР. Предписывалось в течение суток сформировать батальон морской пехоты. Батальон возглавил Тимофей Почтарёв. Времени на подготовку операции было немного – всего сутки, залог успеха – тесное взаимодействие сил армии и флота. Маршал Василевский принял решение назначить командующим силами операции генерал-майора Алексея Гнечко. По воспоминаниям Гнечко: «мне предоставили полную свободу инициативы. И это вполне понятное: командование фронтом и флотом находилось за тысячу километров, и невозможно было рассчитывать на немедленное согласование и одобрение каждого моего распоряжения и приказа».

Самым сложным был первый этап операции – овладение островом Шумшу. Он считался северными воротами курильского архипелага, и Япония уделяла особое внимание укреплению Шумшу. 58 дотов и дзотов могли простреливать каждый метр побережья. Всего на острове Шумшу было 100 артиллерийских установок, 30 пулеметов, 80 танков и 8, 5 тысяч солдат. Еще 15 тысяч были на соседнем острове Парамушир, и они могли быть переброшены на Шумшу в течение нескольких часов.

Камчатский оборонительный район имел в составе лишь одну стрелковую дивизию. Подразделения были рассредоточены по всему полуострову. Все за один день, 16 августа, их необходимо было доставить в порт. К тому же переправить всю дивизию через первый курильский пролив было невозможно – не хватало судов. Советским войскам и морякам предстояло выступать в исключительно сложных условиях. Сначала высадиться на хорошо укрепленный остров, а потом воевать с превосходящим по числу противником без военной техники. Вся надежда была на «фактор внезапности».

Первый этап операции

Передовой отряд достиг острова в полном составе, и сначала не встретили никакого сопротивления. Еще вчера японское руководство отвело войска вглубь острова, чтобы защитить от артобстрела. Используя фактор внезапности, майор Почтарёв решил силами своих рот захватить батареи противника на мысе Катамари. Эту атаку он возглавил лично.

Второй этап операции

С острова Парамушир японцы перебрасывали силы в 15 тысяч человек. Погода улучшилась, и советские самолеты смогли вылететь на боевое задание. Пилоты атаковали причалы и пирсы, на которых разгружались японцы. Пока передовой отряд отражал контрнаступления японцев, основные силы пошли во фланговую атаку. К 18 августу система обороны острова была полностью нарушена. Наступил перелом в сражении.

Бои на острове продолжались с наступлением сумерек – важно было не дать противнику перегруппироваться, подтянуть резервы. Утром японцы капитулировали, вывесив белый флаг.

После штурма острова Шумшу

В день высадки десанта на остров Шумшу Гарри Трумэн признал за СССР право на Курилы. Чтобы не потерять лицо, США потребовали отказаться от атаки на Хоккайдо. Сталин оставил Японии ее же территорию.

Цуцуми Фусаки откладывал переговоры. Он якобы не понимал русского языка и того документа, который нужно было подписать.

20 августа отряд Почтарёва получает новый приказ – высадится на остров Парамушир. Но Почтарёв уже не принимал участие в бою, его отправили в госпиталь, а в Москве уже приняли решение дать звание Героя Советского Союза.

Когда советские суда вошли во второй Курильский пролив, японцы неожиданно открыли перекрестный огонь. Потом на штурмовку пошли японские камикадзе. Пилот бросал свою машину прямо на корабль, ведя непрерывный огонь. Но советские зенитчики сорвали японский подвиг.

Узнав об этом, Гнечко снова приказал идти в атаку – японцы вывесили белые флаги. Генерал Фусаки сказал, что он не давал приказа обстреливать корабли и предложил вернуться к обсуждению акта о разоружении. Фусаки юлил, но генерал дал согласие лично подписать акт о разоружении. Он всячески избегал даже произносить слово «капитуляция», ведь для него, как самурая, это было унизительным.

Гарнизоны Урупа, Шикотана, Кунашира и Парамушира капитулировали, не оказав сопротивления. Для всего мира стало неожиданностью, что советские войска всего за один месяц заняли Курилы. Трумэн обратился к Сталину с просьбой разместить американские военные базы, но получил отказ. Сталин понимал, что США попытаются закрепиться, если получат территорию. И оказался прав: США сразу после войны Трумэн приложил все усилия, чтобы включить Японию в сферу своего влияния. 8 сентября 1951 года в Сан-Франциско был подписан мирный договор между Японией и странами антигитлеровской коалиции. Японцы отказывались от всех завоеванных территорий, в том числе и от Кореи. По тексту договора архипелаг Рюкю передавался ООН, фактически американцы установили свой протекторат. Япония также отказывалась от Курильских островов, но в тексте договора не было сказано о том, что Курилы передаются СССР. Андрей Громыко, заместитель министр иностранных дел (на тот момент), отказался ставить свою подпись под документом с такой формулировкой. Американцы отказались вносить правки в мирный договор. Так получился правовой казус: де-юре перестали принадлежать Японии, но их статус так и не был закреплен.

В 1946 году северные острова Курильского архипелага вошли в состав южно-сахалинской области. И это было неоспоримо.

netrmed

netrmed