математика царица всех наук кто сказал

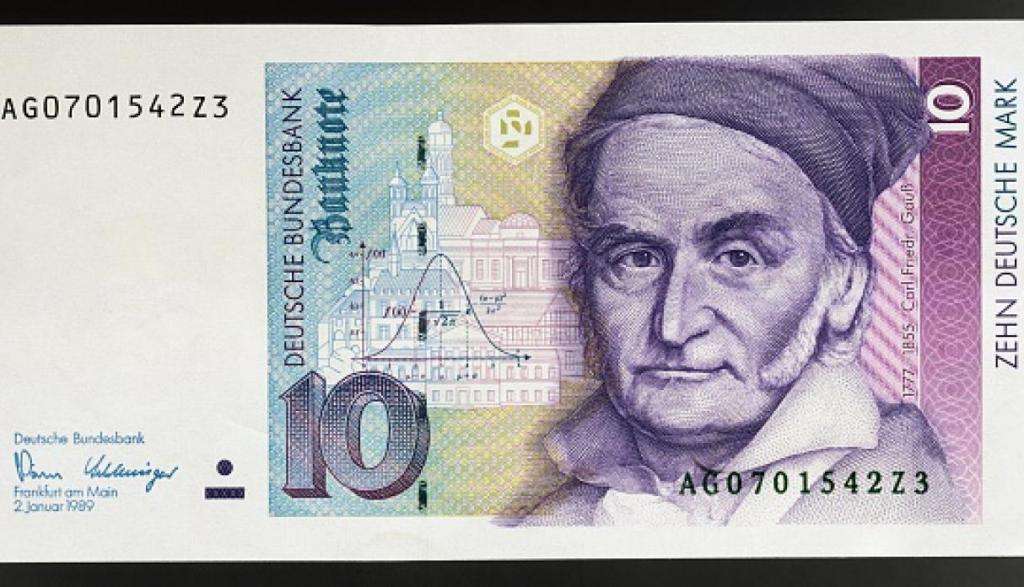

«Математика царица всех наук. » — знаменитая фраза Карла Гаусса

«Математика – царица всех наук. » — это часть знаменитой фразы, которая принадлежит известному немецкому ученому XVIII—XIX века Карлу Фридриху Гауссу. В статье постараемся разобраться, что заставило Гаусса сформулировать столь смелое утверждение.

Что такое математика?

Прежде чем переходить к словам Гаусса «Математика — царица наук», разберемся, что она собой представляет. Под этим понятием подразумевают формальную науку, которая изучает различные свойства и взаимосвязь между такими абстрактными объектами, как числа, геометрические фигуры и символы. Слово «математика» имеет древнегреческие корни, оно означает «знание» или «область изучения».

Чтобы осуществлять свою деятельность, математика использует законы логических рассуждений и собственный язык. Весь математический фундамент зиждется на аксиомах, из которых уже выводятся теоремы. Математический язык представляет собой совокупность символов и взаимоотношений между ними. С помощью него можно отражать все процессы, происходящие в реальности, на некотором примитивном уровне. Каждый математический символ несет определенную информацию, которая имеет конкретный смысл, что его отличает от слова в естественном языке.

Любопытно отметить, что современная математическая нотация была разработана только в XVIII веке. В этом большие заслуги принадлежат швейцарскому математику и философу Леонарду Эйлеру.

По мнению многих ученых, первые математические операции (сложение, вычитание) человек выполнял еще до того, как появился естественный язык. Однако численная математика оформилась в единую и стройную науку только благодаря трудам древнегреческих ученых (Пифагор, Эвклид, Аристотель). Современная математика представляет собой несколько тысяч ее подразделов и ветвей, которые занимаются изучением 4-х базовых объектов: количества, структуры, пространства и изменений.

Связь математики с другими науками

Математика — царица всех наук. Эту фразу можно понять, если вспомнить разные современные науки и объекты их изучения.

Например, физика занимается исследованием природных процессов и формулированием законов, по которым они происходят. Но ее развитие было бы невозможным без математического аппарата. Более того, современная физика вышла на такие пространственные масштабы (микро- и макромир), что благодаря обычной интуиции понять, что там происходит, невозможно, и только математика способствует развитию этой науки.

Если рассмотреть химию, то исследуемые химические превращения всегда связаны с изменением степеней окисления реагентов, с выделением (поглощением) количества теплоты, то есть с математической формулировкой задачи.

Биология также не может существовать без математики: количество генов в клетке и развитие популяции — это сугубо математические вопросы.

Если оставить в стороне естественные науки и обратиться к гуманитарным, то в них тоже присутствует математика. Например, в литературе ритм стихов может быть выражен в виде математической нотации, а ноты в музыке — это своего рода адаптация математики к сфере «прекрасных звуков».

Самодостаточность математики

Многие могут подумать, что математика является лишь инструментом, который используют все известные человеку науки. Такое утверждение имеет свое обоснование, поскольку математика изначально развивалась «в помощь» наукам о природе, и многие ее утверждения выводились исходя из экспериментальных наблюдений и обобщения статистических данных.

Но не зря же математика — царица всех наук. В настоящее время она является также самодостаточной. Примером ее деятельности можно назвать задачи тысячелетия, представляющие собой чисто математические проблемы, над решением которых трудятся десятки тысяч людей со всего мира.

Кому принадлежит фраза: «Математика царица наук»?

Ответ на этот вопрос был уже дан. Эту фразу в своих трудах отразил великий немецкий ученый Карл Гаусс, которого современники называли «принцем математики».

Гаусс был одаренным ребенком, который со своих первых лет жизни проявлял интерес к математике и языкам. Известен исторический анекдот, когда маленький Карл смог быстрее всех сложить числа от 1 до 100.

Ученый внес огромный вклад в развитие таких наук, как:

Как видно из этого списка, больших успехов Гаусс достиг в разных разделах математики.

Знаменитая фраза Гаусса

Часто можно слышать такой вопрос: «Чьи слова — «математика царица наук»?» Но это выражение является не полным, кроме того, оно теряет большую часть оригинального смысла, который в нее вложил ученый. Полностью знаменитая фраза звучит следующим образом: «Математика — царица всех наук, а арифметика — царица математики. Она часто предоставляет услуги астрономии и другим естественным наукам, но во всех смыслах она обладает правом находиться в первых рядах».

В первой части фразы ученый, говоря об арифметике, подчеркивает важность понятия «число» в математике. Вторая половина фразы говорит об универсальности и самодостаточности «царицы» всех наук, которая лежит в основе («в первых рядах») любого другого учения.

Другие высказывания ученого, относящиеся к математике

Поскольку Гаусс всей душей любил математику, то ей он посвятил не только свои научные работы, но и множество фраз, отражающих ее красоту и изящество. Приведем некоторые из них:

Узнаем кто сказал «Математика царица всех наук»?

«Математика – царица всех наук. » — это часть знаменитой фразы, которая принадлежит известному немецкому ученому XVIII—XIX века Карлу Фридриху Гауссу. В статье постараемся разобраться, что заставило Гаусса сформулировать столь смелое утверждение.

Что такое математика?

Прежде чем переходить к словам Гаусса «Математика — царица наук», разберемся, что она собой представляет. Под этим понятием подразумевают формальную науку, которая изучает различные свойства и взаимосвязь между такими абстрактными объектами, как числа, геометрические фигуры и символы. Слово «математика» имеет древнегреческие корни, оно означает «знание» или «область изучения».

Чтобы осуществлять свою деятельность, математика использует законы логических рассуждений и собственный язык. Весь математический фундамент зиждется на аксиомах, из которых уже выводятся теоремы. Математический язык представляет собой совокупность символов и взаимоотношений между ними. С помощью него можно отражать все процессы, происходящие в реальности, на некотором примитивном уровне. Каждый математический символ несет определенную информацию, которая имеет конкретный смысл, что его отличает от слова в естественном языке.

Любопытно отметить, что современная математическая нотация была разработана только в XVIII веке. В этом большие заслуги принадлежат швейцарскому математику и философу Леонарду Эйлеру.

По мнению многих ученых, первые математические операции (сложение, вычитание) человек выполнял еще до того, как появился естественный язык. Однако численная математика оформилась в единую и стройную науку только благодаря трудам древнегреческих ученых (Пифагор, Эвклид, Аристотель). Современная математика представляет собой несколько тысяч ее подразделов и ветвей, которые занимаются изучением 4-х базовых объектов: количества, структуры, пространства и изменений.

Связь математики с другими науками

Математика — царица всех наук. Эту фразу можно понять, если вспомнить разные современные науки и объекты их изучения.

Например, физика занимается исследованием природных процессов и формулированием законов, по которым они происходят. Но ее развитие было бы невозможным без математического аппарата. Более того, современная физика вышла на такие пространственные масштабы (микро- и макромир), что благодаря обычной интуиции понять, что там происходит, невозможно, и только математика способствует развитию этой науки.

Если рассмотреть химию, то исследуемые химические превращения всегда связаны с изменением степеней окисления реагентов, с выделением (поглощением) количества теплоты, то есть с математической формулировкой задачи.

Биология также не может существовать без математики: количество генов в клетке и развитие популяции — это сугубо математические вопросы.

Если оставить в стороне естественные науки и обратиться к гуманитарным, то в них тоже присутствует математика. Например, в литературе ритм стихов может быть выражен в виде математической нотации, а ноты в музыке — это своего рода адаптация математики к сфере «прекрасных звуков».

Самодостаточность математики

Многие могут подумать, что математика является лишь инструментом, который используют все известные человеку науки. Такое утверждение имеет свое обоснование, поскольку математика изначально развивалась «в помощь» наукам о природе, и многие ее утверждения выводились исходя из экспериментальных наблюдений и обобщения статистических данных.

Но не зря же математика — царица всех наук. В настоящее время она является также самодостаточной. Примером ее деятельности можно назвать задачи тысячелетия, представляющие собой чисто математические проблемы, над решением которых трудятся десятки тысяч людей со всего мира.

Кому принадлежит фраза: «Математика царица наук»?

Ответ на этот вопрос был уже дан. Эту фразу в своих трудах отразил великий немецкий ученый Карл Гаусс, которого современники называли «принцем математики».

Гаусс был одаренным ребенком, который со своих первых лет жизни проявлял интерес к математике и языкам. Известен исторический анекдот, когда маленький Карл смог быстрее всех сложить числа от 1 до 100.

Ученый внес огромный вклад в развитие таких наук, как:

Как видно из этого списка, больших успехов Гаусс достиг в разных разделах математики.

Знаменитая фраза Гаусса

Часто можно слышать такой вопрос: «Чьи слова — «математика царица наук»?» Но это выражение является не полным, кроме того, оно теряет большую часть оригинального смысла, который в нее вложил ученый. Полностью знаменитая фраза звучит следующим образом: «Математика — царица всех наук, а арифметика — царица математики. Она часто предоставляет услуги астрономии и другим естественным наукам, но во всех смыслах она обладает правом находиться в первых рядах».

В первой части фразы ученый, говоря об арифметике, подчеркивает важность понятия «число» в математике. Вторая половина фразы говорит об универсальности и самодостаточности «царицы» всех наук, которая лежит в основе («в первых рядах») любого другого учения.

Другие высказывания ученого, относящиеся к математике

Поскольку Гаусс всей душей любил математику, то ей он посвятил не только свои научные работы, но и множество фраз, отражающих ее красоту и изящество. Приведем некоторые из них:

Истоки «цифрового мира»: Культ математики

Кто не знает крылатой фразы «Математика – царица наук». Но мало кто задумывается, хорошо ли правит эта царица, не говоря уже о том, кто и зачем «венчал ее на царство».

Математика – единственный совершенный метод, позволяющий провести самого себя за нос.

Альберт Эйнштейн

Математика и ее первые шаги

Полностью знаменитая фраза звучит так: «Математика – царица наук, арифметика – царица математики». Говорят, что ее автором является немецкий математик и механик Карл Гаусс (1777–1855). Наиболее эрудированные также помнят высказывание немецкого философа Иммануила Канта (1724–1804): «В любой науке столько истины, сколько в ней математики» («Метафизические основы естествознания», 1786 г.). Очень уж немцы высоко почитали математику – видимо, она соответствовала их рациональному менталитету.

Энциклопедия «Британника» определяет математику как науку о структурах, порядке и отношениях, исторически сложившуюся на основе операций подсчета, измерения и описания формы объектов. А в современной работе по истории математики мы находим конкретизацию приведенного выше определения: «Идеализированные свойства исследуемых объектов либо формулируются в виде аксиом, либо перечисляются в определении соответствующих математических объектов.

Кому приведенные формулировки кажутся слишком сложными, может принять более короткое определение математики, данное нашим советским академиком-математиком Андреем Николаевичем Колмогоровым (1903–1987): «Математика… наука о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира» (из статьи «Математика» в Большой советской энциклопедии). Такое определение вполне укладывается в наш опыт обучения в средней школе, где нам преподавали арифметику, алгебру, геометрию, тригонометрию и стереометрию.

Математика существовала с незапамятных времен. Историки говорят, что все началось с формирования понятия геометрической фигуры и числа как идеализации реальных объектов и множеств однородных объектов. Уже в допотопном мире, судя по Первой книге Священного Писания («Бытие»), существовали счет и измерения, которые позволили сравнивать различные числа, длины, площади и объемы.

Первые достоверные сведения об арифметических знаниях обнаружены в исторических памятниках Вавилона и Древнего Египта, относящихся к III–II тысячелетиям до Р.Х. Венцом достижений древнегреческой математики стали «Начала» Евклида, игравшие роль стандарта математической строгости в течение двух тысячелетий. Но в былые времена она занимала в познавательной деятельности человека сравнительно скромное место. Это, конечно, была наука, но особая, она не относилась к естественным наукам, а обслуживала их. Была вроде «служанки» при «госпоже».

Возвышение математики в Новое время

Но в эпоху Нового времени (она началась с Реформации в Европе) стал наблюдаться резкий рост авторитета математики, которая почувствовала себя уже не «служанкой», а «госпожой», стоящей над естественными науками. Ее стали называть «фундаментальной наукой».

Во-первых, потому, что она обеспечивает все другие науки общими понятийными и языковыми средствами. Датский физик Нильс Бор (1885–1962) говорил: «Математика – это больше, чем наука, это язык науки». Во-вторых, потому, что через внедрение таких общих средств она играет роль интегратора отдельных наук и способствует открытию наиболее общих законов природы.

Нильс Бор. Фото: www.globallookpress.com

В каком-то смысле математика как фундаментальная наука стала даже конкурировать с философией, которая считалась не просто «царицей», а «царицей цариц». Возникла уверенность в том, что математические модели и другие построения являются своего рода идеальным «скелетом» Вселенной. В математике большое внимание уделялось логике, а логикой занимались и философы. И математики Нового времени решили, что в логике они даже более сильны, чем философы.

Язык математики – цифры, числа, алгебраические знаки (символы), базовые геометрические фигуры. Математикам стало казаться, что окружающий мир «говорит» именно на языке этих знаков и символов. Знание математики и математического языка необходимо для того, чтобы читать «книгу природы» и постигать тайны мироздания.

Некоторые математики и естествоиспытатели, вдохновленные открывающимися возможностями математики, даже поставили под сомнение необходимость не только философии, но даже богословия (теологии). Мы помним самоуверенное заявление французского математика, механика и астронома Лапласа (1749–1827) в его беседе с Наполеоном. Тот обратился к Лапласу со следующими словами: «Великий Ньютон все время ссылается на Бога, а Вы написали такую огромную книгу о системе мира и ни разу не упомянули о Боге!» Лаплас ответил: «Сир, я не нуждался в этой гипотезе». Лапласу веру в Бога заменяла вера в математику.

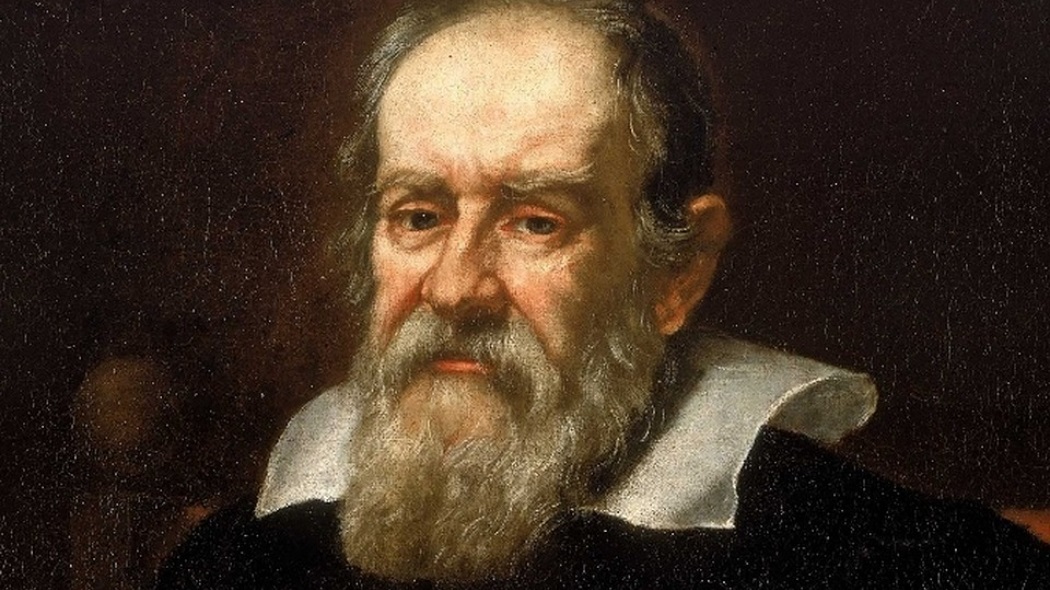

Не менее дерзновенными были высказывания итальянского ученого Галилео Галилея (1564–1542): «Математика – это язык, на котором написана книга природы». Также: «Истинную философию вещает природа; но понять ее может лишь тот, кто научился понимать ее язык, при помощи которого она говорит с нами. Этот язык есть математика».

Галилео Галилей. Фото: www.globallookpress.com

Некоторые биографы Галилея полагают, что папская инквизиция обратила на ученого внимание не из-за его высказываний в пользу версии Коперника о гелиоцентрическом устройстве мира (на тот момент приверженцев такой версии было уже много, Рим воспринимал это как частное мнение), а по причине того, что он возвышал математику и точные науки над теологией.

«Культ математики»

Опуская многие интересные аргументы и факты, отмечу: ослабление христианского духа Европы неизбежно привело к неадекватному возвышению роли математики в познавательной деятельности человека. А такое возвышение («культ математики»), безусловно, еще сильнее деформировало сознание человека, его мировоззрение, окончательно уводило человека от Бога (как это произошло с Лапласом).

Раздуванию культа математики способствовало также то обстоятельство, что ее прикладное использование в науке и технике явно способствовало бурному прогрессу в развитии производительных сил в Европе.

Математика, приобретя невероятный авторитет, стала проникать во все сферы человеческой жизни. Ею стали оснащать не только естественные науки, но и науки об обществе (социальные или гуманитарные). С помощью математики стали предприниматься попытки проникнуть в будущее. Особенно это заметно в наше время, когда появились электронно-вычислительные машины (ЭВМ), или компьютеры. С их помощью стало возможным обрабатывать огромные массивы числовой (цифровой) информации.

Фото: Twin Design/shutterstock.com

Появились модели, прогнозирующие не только изменения климата и погоды, но и параметры будущего человечества. Здесь в первую очередь вспоминаются работы Римского клуба, базирующиеся на компьютерных моделях и содержащие прогнозы на последующие несколько десятков лет.

Как я уже писал в своих статьях о Римском клубе (в связи с пятидесятилетием этой организации), его прогнозы в конечном счете стали основой для перестройки мирового порядка под предлогом того, что надо «спасать человечество» (от истощения природных ресурсов, от загрязнения биосферы, от «климатической катастрофы» и т.п.).

«Посвященные» и «невежды в математике». Математический «гипноз».

Деятельность Римского клуба наглядно показывает незаметное и вместе с тем радикальное изменение функции математики (и числа как языка математики). Если раньше математика использовалась для того, чтобы постигать (или помогать постигать) законы окружающего человека мира, то в настоящее время она используется для того, чтобы изменять этот мир.

Конечно, это произошло не сегодня, не в эти десятилетия, когда Римский клуб создавал свои «прогнозы». Незаметный переход математики на выполнение новой функции (изменения, а не познания мира) начался еще несколько веков назад. Ради этого и создавался «культ математики». Ее выводы были авторитетны и непререкаемы.

Человек Нового времени еще мог спорить с философом или социологом, поскольку те продолжали пользоваться словом (хотя слово было уже сильно искаженным и испорченным), но с математиком или ученым, освоившим язык математики, дискутировать было невозможно. Математический язык с его символами и знаками был для большинства сплошной эзотерикой, он был понятен лишь посвященным.

На фоне математиков и примкнувших к ним «посвященных» ученых остальные чувствовали себя «невеждами в законе». Мы помним слова из Евангелия от Иоанна: «Но этот народ невежда в законе, проклят он» (Ин. 7:49). Эти слова были сказаны первосвященниками и фарисеями, которые держали в узде простой народ. Держали благодаря тому, что создали свой закон, который был построен на человеческих преданиях и измышлениях и который был очень сложным, содержащим сотни различных предписаний.

Моисей получил от Бога и передал ветхозаветным евреям десять заповедей, начертанных на каменных скрижалях («Декалог»). А вожди еврейского народа со временем произвели подмену. «Декалог», или «таблицу умножения» они подменили своей «высшей математикой», в которой и сами плохо разбирались, а для простого народа она тем более была сущей абракадаброй.

И вот в Новое время история повторилась. Появились «математические законники», возвысившиеся над народом. Остальные чувствовали свою неполноценность и находились под «математическим гипнозом». Наверное, мысленно они произносили слова: «Но этот народ невежда в математике, проклят он». На протяжении нескольких веков «математические законники» формировали у простого народа, с одной стороны, «комплекс неполноценности»; с другой стороны, трепетное отношение к цифре и числу как чему-то магическому.

Не поиск истин, а управление миром

По роду своей деятельности мне приходилось еще в советское время общаться с некоторыми людьми, которые очень активно пользовались математикой для решения разного рода задач – например, для прогнозирования или для оптимизации, преимущественно в сфере экономики, демографии, финансов. Полученные ими результаты я старался не принимать на веру, а пытался разобраться в «кухне» (методологии и методиках) математического моделирования и расчетов.

Я по образованию не математик, но в пределах школьной программы знаю ее неплохо; также разбираюсь в начальных азах высшей математики. Все мои попытки заканчивались одинаково: за формулами, уравнениями и графиками скрывалась полная пустота мысли. Я не берусь сейчас сказать, чем была вызвана эта пустота: леностью мысли, невежеством или откровенным хулиганством.

В какой-то момент я понял очень простую вещь: математизация различных исследований, прогнозов, иных изысканий является лишь способом, формой, призванной что-то прикрывать. Но что именно?

Во-первых, интеллектуальное убожество авторов изысканий. Во-вторых, социальный заказ, получаемый этими авторами.

Эпоха свободного научного поиска уже в прошлом. Сейчас, наверное, 90% всех «поисков» имеют уже заранее заданный заказчиком ответ.

Давно прошли те времена, когда математика действительно вносила свой вклад в познание тайн природы и в развитие логики. Кое-как она еще используется для решения прикладных задач, связанных с техникой (и особенно цифровыми технологиями). Но, к сожалению, должен констатировать, что сегодня математика (равно как и социальные и даже естественные науки) занимается не поиском истин, а решением задач, которые ставят перед ней «хозяева денег».

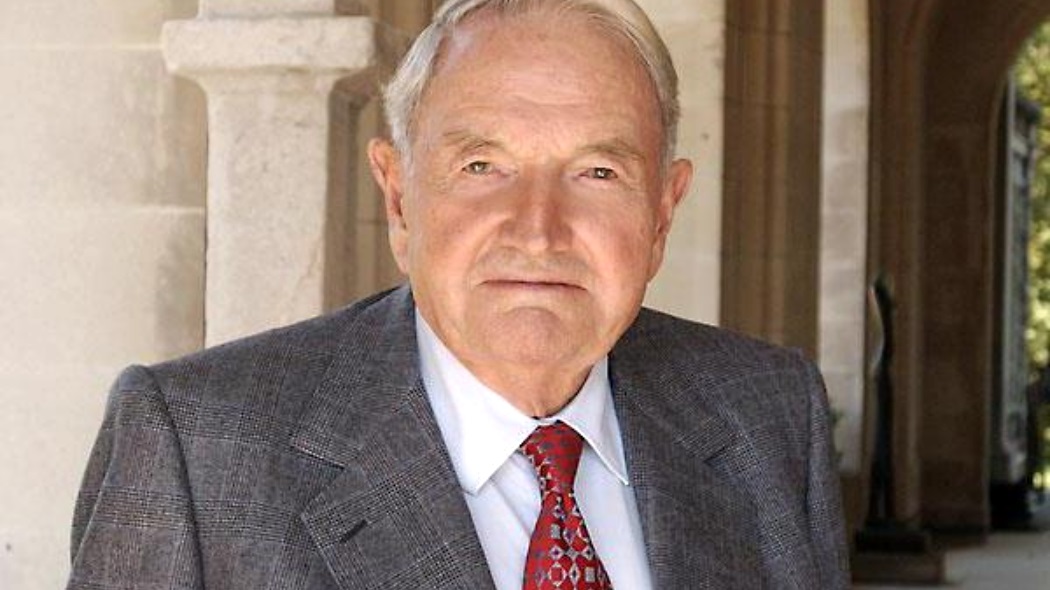

Я уже выше приводил пример математических моделей Римского клуба. А ведь эти модели – социальный заказ «хозяев денег». Конкретно – Дэвида Рокфеллера, который создал Римский клуб и на протяжении почти полувека (он умер в начале прошлого года) определял клубу задачи с заранее готовыми ответами (сокращение численности населения Земли, демонтаж ядерной энергетики, остановка промышленного развития и деиндустриализация экономики, размывание национальных суверенитетов и создание Единого мирового правительства).

Дэвид Рокфеллер. Фото: www.globallookpress.com

Кроме того, всеобщая и поголовная математизация призвана решать те задачи, которые поставлены в программе «Изменение образа человека» (секретная программа, которая была разработана еще в 70-е годы в Стэнфордском институте в США). Эта программа по своим задачам диаметрально противоположна задачам традиционного образования (между прочим, слово «образование» этимологически связано с выражением «образ Божий в человеке»).

Программа Стэнфордского института предназначена для перестройки образования в масштабах всего мира, а фактически для его разрушения. Ибо ее конечной целью является уничтожение в человеке образа Божьего. Одно из направлений программы – превращение традиционного сознания человека, базирующегося на слове, в цифровое. Любой ценой слово надо заменить цифрой и числом. А для этого идеально годится тотальная математизация всех наук и всех сторон жизни человека.

На уровне гипотезы эта точка зрения на место и роль математики в современном мире у меня сложилась еще в конце советского периода. А позднее, под влиянием все новых и новых неоспоримых фактов, из гипотезы она превратилась в твердое убеждение – отчасти по причине того, что я много общался с некоторыми серьезными учеными.

Например, с известным математиком, общественным деятелем и публицистом, академиком Игорем Ростиславовичем Шафаревичем (1923–2017). С математиком, философом и богословом Виктором Николаевичем Тростниковым (1928–2017). В частности, Виктор Николаевич раза три выступал на заседаниях Русского экономического общества им. С.Ф Шарапова, которым я руковожу, и был соавтором инициированной мною книги «История как Промысл Божий».

Я с удовлетворением для себя обнаружил, что эти неординарные люди, хорошо чувствовавшие и понимавшие нюансы не только самой математики, но и ее влияния на общество, думали примерно так же, как и я.

P.S. Как-то сегодня считается неприличным оспаривать тезис, что естественные науки без математики невозможны. Но оказывается, что еще в позапрошлом веке этот тезис был по крайней мере спорным.

В 1837 году читатели «Русского инвалида» могли познакомиться со статьей М.Г. Павлова. Она называлась «О неуместности математики в физике». Между прочим, Михаил Григорьевич Павлов (1792–1840) – выдающийся русский ученый, проявивший себя в разных отраслях знания, – на момент публикации статьи был профессором физики Московского университета.