мигель де унамуно биография

Мигель де Унамуно — биография

|

1) Резкий, крутой перелом в чем-либо, тяжелое переходное состояние (напр., духовный кризис).

1) Человек как субъект отношений и сознательной деятельности.

1) Объект, составляющий часть культурного достояния страны, народа, человечества (памятники археологии, истории, искусства, письменности и т. п., обычно охраняемые специальными законами).

Термин «интеллигенция» был введен писателем П. Д. Боборыкиным и из русского перешел в другие языки. На Западе более распространен термин «интеллектуалы», употребляемый и как синоним интеллигенции.

Сочинения Мигеля де Унамуно

В русском переводе:

Подробнее о Мигеле де Унамуно читайте [en] в литературе:

Мигель де Унамуно скончался 31 декабря 1936 года в Саламанке.

Астрология возникла в древности (вавилонская храмовая астрология и другие), была тесно связана с астральными культами и астральной мифологией. Получила широкое распространение в Римской империи (первые гороскопы — на рубеже 2-1 веков до нашей эры). С критикой астрологии как разновидности языческого фатализма выступило христианство. Арабская астрология, достигшая значительного развития в 9-10 веков, с 12 века проникла в Европу, где астрология пользуется влиянием до середины 17 века и затем вытесняется с распространением естественнонаучной картины мира.

| Понравилась статья? Лайкайте, комментируйте, делитесь с друзьями! Получите +1 к Карме 🙂 |

Найти ещё что-нибудь интересное:

Спам, оскорбления, сквернословие, SEO-ссылки, реклама, неуважительное обращение, и т.п. запрещены. Нарушители банятся.

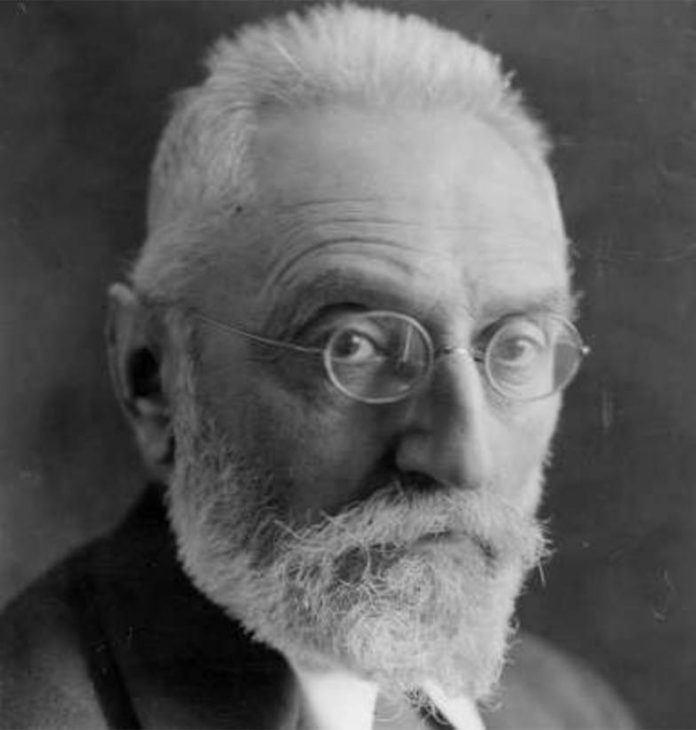

Мигель де Унамуно

Мигеля де Унамуно знают как испанского философа и писателя. Он входил в число лидеров движения «Поколение 98 года», которое создали испанские литераторы. Участники этой группы обеспокоены тем, что их страна перестала быть империей, после того как в 1998 году во время американо-испанской войны потеряла Филиппинские острова, Пуэрто-Рико и Кубу. Кроме того, члены «Поколения 98 года» писали о политическом, моральном и социальном кризисе в стране. В основном участники группы родились в период 1864-1875 годов. Автором названия данного объединения стал испанский писатель Асорин.

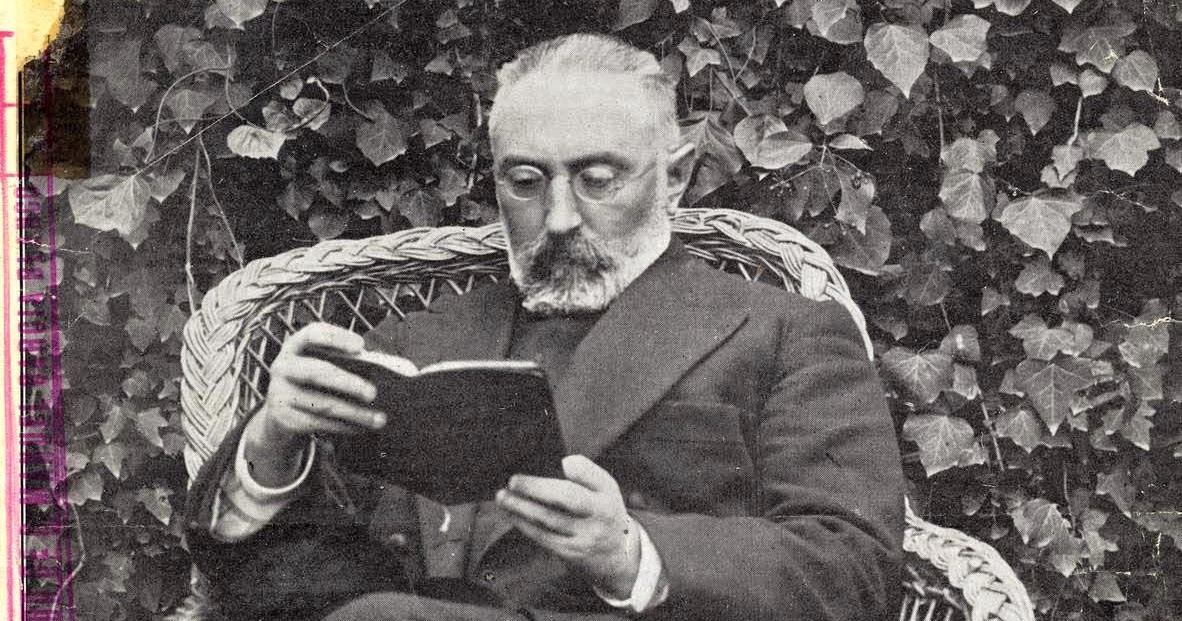

Ученая карьера

Мигель де Унамуно появился на свет в сентябре 1864 г. в Бильбао. Его родители были басками. По образованию он филолог. В 1891 г. Мигель получил профессорскую степень, а через десять лет в качестве ректора начал руководить Саламанкским университетом. В 1924 г. он выступал против диктатора Примо де Риверы, из-за чего вынужден был поселиться на Канарских островах, где провел несколько лет в ссылке. Мигелю удалось бежать и он оказался во Франции. В 1930 г. Унамуно вернулся в Испанию и получил мандат депутата кортесов. Через два года ему присвоили ученую степень академика. Вначале писатель был противником идей республиканцев. Унамуно не считал, что они могут привести страну к национальному единству, но уже в 1936 г. Мигель начал жестко критиковать фашистов, которые пришли к власти в Испании.

Философия Унамуно

Испанский философ был противником буржуазно-помещичьего общества. В девяностых годах он считал себя марксистом. Его статьи печатало социалистическое издание «Луча де классе». В 1897 году в Испании начался религиозный кризис, во время которого Мигель пересмотрел свои взгляды на социализм и стал автором философской концепции, благодаря которой появились такие течения как экзистенциализм и персонализм.

Испанский профессор был большим сторонником идей, которые в своих произведениях озвучил классик русской литературы Лев Толстой. Кроме того, в числе его духовных учителей были датский писатель и теолог Серен Кьеркегор и французский философ, физик и математик Блез Паскаль. В своих философских трудах Унамуно уделял особое внимание духовной жизни человека. Он считал, что многие стремятся к личному бессмертию, но уверены, что жизнь конечна. Профессор стал автором понятия «агония», под которым он подразумевал трагическое восприятие жизни, вызванное противоречием между верой и разумом. Он считал, что оставить частичку себя в мире и обеспечить бессмертие можно с помощью материнства, любви и творчества.

Профессор считался противником сциентизма и занимался утверждением «экзистенциального» характера философской истины. Он был уверен, что между духовным и научным прогрессом есть противоречие. Унамуно призывал к возрождению личности. Он считал, что именно так можно изменить буржуазный мир.

Художественное творчество

В 1897 году Унамуно написал свой первый роман «Мир во время войны». В его последующих произведениях уже ведется экспериментальное художественное повествование. Затем писатель снова начал сочинять в реалистической манере, но у него «внешняя реальность» противопоставлялась воображаемой реальности. Унамуно передавал читателям «внутреннюю реальность», но его лучшие рассказы все же содержат психологически и социально достоверных персонажей.

Благодаря произведениям Унамуно испанская интеллигенция отвергла католическую ортодоксию. В ее мышлении появилось бунтарство и критические замечания.

Мигель Унамуно

Родился в семье коммерсанта, баск по национальности; родным языком Унамуно был баскский, но писал он по-испански. В семье получил традиционное католическое воспитание, некоторое время даже хотел стать священником.

В 1880 году Унамуно поступил на факультет философии и гуманитарных наук Мадридского университета, который закончил в 1884, получив степень доктора. Унамуно вернулся в родной Бильбао, где преподавал латынь в средних учебных заведениях. В 1891 г. он женился. В том же году он перебрался в Саламанку, где получил место профессора греческого языка, античной литературы и философии Саламанкского университета, а в 1901 г. стал его ректором.

В 1924 г. за выступления против диктатуры Примо де Риверы Унамуно был сослан на Канарские острова, откуда отправился в добровольное изгнание во Францию. На родину он вернулся в 1930 г., был депутатом Кортесов (1931-1932 гг.). Унамуно выступил против республики, считая, что она не может обеспечить гражданский мир и национальное единство.

Поддержав в первые недели франкистский мятеж, 12 октября 1936 г. он выступил с его решительным осуждением. Поводом для этого стала шовинистическая речь фалангистского генерала Хосе Мильяна-Астраи в большом зале Университета Саламанки.

В 1880-1890-е гг. Унамуно увлекался социалистическими идеями Бакунина, Лассаля, Маркса, активно работал в социалистическом еженедельнике «Луча де класе» («Классовая борьба»). После религиозного кризиса 1897 г., вызванного смертью от менингита трёхлетнего сына, он отошёл от социализма и начал разрабатывать философскую концепцию, предвосхитившую ряд положений персонализма и экзистенциализма. Огромное влияние на Унамуно оказали идеи и творчество Августина, испанских средневековых мистиков, Б.Паскаля и С.Кьёркегора (для чтения произведений которого в оригинале он даже выучил датский язык).

Унамуно развивает идею Бога как проекции фундаментальной жажды бытия на бесконечность универсума и гаранта личного бессмертия.

Желание сохранить веру в бессмертие одновременно с сомнением в истинах религии определило его стремление к т. н. «кихотизму», то есть борьбе во имя неосуществимого идеала, представляющейся разуму безумием.

Творчество, любовь, дружба, материнство и т. п. представляются специфическими для человека способами преодолеть конечность существования, запечатлеть «я» в мире («Жизнь Дон Кихота и Санчо», 1905, «Абель Санчес», 1917; «Тётя Тула», 1921, и др.).

Унамуно утверждал личный, «экзистенциальный» характер философской истины, констатировал противоречия научного и духовного прогресса, считал возрождение личности («героическое безумие», «кихотизм») единственной возможностью выхода из тупика современного мира.

Унамуно, Мигель де

Miguel de Unamuno y Jugo

Миге́ль де Унаму́но-и-Ху́го (исп. Miguel de Unamuno y Jugo ; 29 сентября 1864, Бильбао — 31 декабря 1936, Саламанка) — испанский философ, писатель, общественный деятель, крупнейшая фигура «поколения 98 года».

Содержание

Биография

Родился в семье коммерсанта, баск по национальности; родным языком Унамуно был баскский, но писал он по-испански. В семье получил традиционное католическое воспитание, некоторое время даже хотел стать священником.

В 1880 году Унамуно поступил на факультет философии и гуманитарных наук Мадридского университета, который закончил в 1884, получив степень доктора. Унамуно вернулся в родной Бильбао, где преподавал латынь в средних учебных заведениях. В 1891 г. он женился. В том же году он перебрался в Саламанку, где получил место профессора греческого языка, античной литературы и философии Саламанкского университета, а в 1901 г. стал его ректором.

В 1924 г. за выступления против диктатуры Примо де Риверы Унамуно был сослан на Канарские острова, откуда отправился в добровольное изгнание во Францию. На родину он вернулся в 1930 г., был депутатом Кортесов (1931—1932 гг.). Унамуно выступил против республики, считая, что она не может обеспечить гражданский мир и национальное единство. Поддержав в первые недели франкистский мятеж, в октябре 1936 г. он выступил с его решительным осуждением, за что был смещён с поста ректора университета и фактически помещён под домашний арест. Накануне смерти он писал: «Я не знаю ничего омерзительнее того союза казарменного духа с церковным, который цементирует новую власть».

Философские взгляды

В 1880—1890-е гг. Унамуно увлекался социалистическими идеями Бакунина, Лассаля, Маркса, активно работал в социалистическом еженедельнике «Луча де класе» («Классовая борьба»). После религиозного кризиса 1897 г., вызванного смертью от менингита трёхлетнего сына, он отошёл от социализма и начал разрабатывать философскую концепцию, предвосхитившую ряд положений персонализма и экзистенциализма. Огромное влияние на Унамуно оказали идеи и творчество Августина, испанских средневековых мистиков, Б.Паскаля и С.Кьёркегора (для чтения произведений которого в оригинале он даже выучил датский язык).

Всё многообразное в жанровом отношении творчество Унамуно концентрируется вокруг проблемы личного бессмертия. Речь идёт о последней данности человеческого сознания: перед лицом трагического вопроса о бессмертии скептицизм разума соединяется с отчаянием чувств и рождается «трагическое чувство жизни» — витальная основа человеческого существования. Понятие «трагического чувства жизни» конкретизируется как специфическое переживание конечности человеческого бытия (опыт «ничто», которое есть в то же время «жажда бессмертия» и «голод по бытию»).

Унамуно развивает идею Бога как проекции фундаментальной жажды бытия на бесконечность универсума и гаранта личного бессмертия.

Желание сохранить веру в бессмертие одновременно с сомнением в истинах религии определило его стремление к т. н. «кихотизму», то есть борьбе во имя неосуществимого идеала, представляющейся разуму безумием.

Центральная проблема философии Унамуно — духовная жизнь личности, сосредоточенная, по его мнению, на стремлении разрешить противоречия конечного и бесконечного: жажде личного бессмертия противоречит рационалистическая уверенность в конечности сущего, потребности в вере — невозможность веры для современного разума. Унамуно вводит понятие «агонии» — особого трагического восприятия жизни, вызванного непримиримым дуализмом разума и веры («О трагическом чувстве жизни у людей и народов», 1913 г.; «Агония христианства», 1924 г.).

Творчество, любовь, дружба, материнство и т. п. представляются специфическими для человека способами преодолеть конечность существования, запечатлеть «я» в мире («Жизнь Дон Кихота и Санчо», 1905, «Абель Санчес», 1917; «Тётя Тула», 1921, и др.).

Унамуно утверждал личный, «экзистенциальный» характер философской истины, констатировал противоречия научного и духовного прогресса, считал возрождение личности («героическое безумие», «кихотизм») единственной возможностью выхода из тупика современного мира.

Беседы с мудрецами Мигель де Унамуно

Сегодня сотрудник негламурного журнала «Экспромт» М. Михайлов мысленно обратился к испанскому философу, писателю, общественному деятелю Мигелю де Унамуно и вступил с ним в беседу:

Мигель де Унамуно-и-Хуго (исп. Miguel de Unamuno y Jugo; 29 сентября 1864, Бильбао — 31 декабря 1936, Саламанка) — испанский философ, писатель, общественный деятель, крупнейшая фигура «поколения 98 года».

Родился в семье коммерсанта, баск по национальности; родным языком

Унамуно был баскский, но писал он по-испански. В семье получил традиционное католическое воспитание, некоторое время даже хотел стать священником.

В 1880 году Унамуно поступил на факультет философии и гуманитарных наук Мадридского университета, который закончил в 1884, получив степень доктора. Унамуно вернулся в родной Бильбао, где преподавал латынь в средних учебных заведениях. Затем он перебрался в Саламанку, где получил место профессора греческого языка, античной литературы и философии Саламанкского университета, а в 1901 г. стал его ректором.

В 1924 г. за выступления против диктатуры Примо де Риверы Унамуно был сослан на Канарские острова, откуда отправился в добровольное изгнание во Францию. На родину он вернулся в 1930 г., был депутатом Кортесов (1931—1932 гг.).

Поддержав в первые недели франкистский мятеж, 12 октября 1936 г. он выступил с его решительным осуждением.

В 1880—1890-е гг. Унамуно увлекался социалистическими идеями Бакунина, Лассаля, Маркса, активно работал в социалистическом еженедельнике «Луча де класе» («Классовая борьба»). После религиозного кризиса 1897 г., вызванного смертью от менингита трёхлетнего сына, он отошёл от социализма и начал разрабатывать философскую концепцию, предвосхитившую ряд положений персонализма и экзистенциализма.

Всё многообразное в жанровом отношении творчество Унамуно концентрируется вокруг проблемы личного бессмертия. Речь идёт о последней данности человеческого сознания: перед лицом трагического вопроса о бессмертии скептицизм разума соединяется с отчаянием чувств и рождается «трагическое чувство жизни» — витальная основа человеческого существования. Понятие «трагического чувства жизни» конкретизируется как специфическое переживание конечности человеческого бытия.

М. – Уважаемый сеньор Унамуно, знаменитый римский философ Сенека писал:

«Жизнь – вещь грубая. Ты вышел в долгий путь, – значит, где-нибудь и поскользнешься, и получишь пинок, и упадешь, и устанешь, и воскликнешь «умереть бы!» — и, стало быть, солжешь». Вы тоже так считаете?

У. – Жизнь – это трагедия, постоянная борьба без победы и даже без надежды на победу.

У. – Я не хочу ни смерти, ни желания смерти; я хочу жить, жить вечно, вечно, вечно.

М. – Такое желание можно понять. Однако есть мнение, что, как бы мы ни старались, живыми нам отсюда не уйти. Тем не менее, хотелось бы прожить

жизнь достойную и полноценную. Но не всем это удается. Недаром

Б. Паскаль заметил: «Мы никогда не живем, а лишь располагаем жить».

М. – Тогда поговорим о жизни: многие уверены, что главное в ней – любовь. Только она приносит настоящее счастье. Вы согласны?

У. – Любовь – дитя иллюзии и одновременно мать разочарования.

М. – Вы думаете, что влюбляются в идеальный образ, а со временем приходится иметь дело с реальным человеком? Значит, разочарование всегда сопутствует любви?

У. – Любовь с неистовством ищет в любимом чего-то превыше него, а, не находя, отчаивается.

М. – Следует ли быть благодарным за любовь, даже если ее не разделяешь?

У. – Любовь не желает быть отблагодарённой и не желает быть порождённой состраданием. Любовь хочет быть любимой, требует ответной любви, а не другого чувства, каким бы благородным оно ни было.

М. – Всегда ли это прекрасное чувство завершается браком?

У. – Жениться совсем не трудно, трудно быть женатым.

М. – В чем Вы видите трудность? Возможно, что супруги не часто разделяют взгляды друг друга?

У. – Мне нужно не согласие ближнего, а его душевный отклик.

М. – Ну, отклик может и огорчить. Стоит ли пытаться изменить супруга, если что-то в нем не устраивает? Одна знакомая дама всегда повторяла мне, что мужа надо воспитывать, и ей, кажется, удалось приблизить его к некоему идеалу. Впрочем, я в этом не уверен: возможно, это только слова.

У. – Требовать от кого-либо, чтобы он стал другим, это все равно, что требовать от него, чтобы он прекратил быть самим собой. Всякая личность сохраняет себя, допуская изменения в своем способе мышления и бытия только в том случае, если эти изменения могут вписаться в единство и непрерывность ее духовной жизни.

М. – Думаю, что это касается сложившейся личности. Воспитывать надо с раннего детства, когда ребенок еще – «Tabula rasa».

У. – Всё, что видит и слышит ребенок, – это семя, посеянное в его душе. Там оно прорастает и потом приносит плоды.

М. – Хорошо бы, чтобы это были плоды без червоточины.

Великая М. И. Цветаева написала:

«Господи! Душа сбылась: Умысел твой самый тайный».

Как узнать, что душа «сбылась»?

У. – Душа – источник, открывающийся только в слезах. Пока не прольешь истинных слез, не можешь сказать, есть ли у тебя душа.

М. – Ф. М. Достоевский поучал молодого Д. Мережковского словами:

«Чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать». Но не все люди хотят и могут стать писателями. Многие хотят просто жить, по возможности, благополучно, без потрясений.

Вы считаете, что люди, счастливо скользящие по жизни, которым все удается, любимчики Фортуны, не имеют души?

У. – Часто говорят о том, что каждый человек, которому доводилось страдать, предпочитает оставаться собой даже в этих страданиях, чем стать кем- то другим, но не страдать.

М. – Если говорить не о физических страданиях, а о нравственных, то, говорят, одно из самых тяжких – это зависть.

У. – Зависть в тысячу раз хуже голода. Зависть – это голодающая душа.

М. – Конечно, это ужасное чувство, но завидуют обычно людям успешным.

Если не гнаться за деньгами и наградами, не делать карьеру, обходя конкурентов, а жить скромной и уединенной жизнью, то вам не будут завидовать?

У. – Мы никогда не знаем, поверьте мне, когда именно добиваемся наибольшего успеха.

М. – Действительно, умные люди говорят, что главная задача человека – саморазвитие, творчество во всех делах. Они считают, что только это, а не общее признание, дает удовлетворение и счастье.

У. – Сочинение плохих стихов делает человека намного счастливее, чем чтение самых распрекрасных стихотворений.

М. – Это верно. Но не всем даны такие способности. Некоторые видят главное удовольствие в путешествиях: посмотреть мир своими глазами.

Без постоянных перемещений в пространстве такие люди пребывают в унынии.

У. – Заядлый путешественник убегает оттуда, где был, а не стремится туда, куда прибывает.

М. – Возможно, путешественники с Вами не согласятся, но зато согласен великий Сенека. Вот что он пишет в «Нравственных письмах к Луцилию»:

«Ты не странствуешь, не тревожишь себя переменою мест. Ведь такие метания – признак больной души. Я думаю, первое доказательство спокойствия духа – способность жить оседло и оставаться с самим собою».

Дальше он сравнивает путешествия с неразборчивым чтением.

«Но взгляни: разве чтенье множества писателей и разнообразнейших книг не сродни бродяжничеству и непоседливости? Нужно долго оставаться с тем или другим из великих умов, питая ими душу, если хочешь извлечь нечто такое, что в ней бы осталось. Кто везде — тот нигде. Кто проводит жизнь в странствиях, у тех в итоге гостеприимцев множество, а друзей нет. То же самое непременно будет и с тем, кто ни с одним из великих умов не освоится, а пробегает всё второпях и наспех».

Конечно, «нельзя объять необъятное», а ведь хочется быть эрудированным человеком, вот и приходится кое-где просто просмотреть…

У. – Эрудит по природе своей воришка, это говорю вам я, я, сам эрудит. Мы заняты тем, что отнимаем друг у друга маленькие находки, проверяем их и пуще всего боимся, чтобы никто другой не опередил нас.

М. – По-моему, это не делает чести, отсюда недалеко и до зависти, которую мы с вами осудили. Почему бы не радоваться каждой находке всем, не считаясь с первенством. Опять сошлюсь на Сенеку: «Все, что сказано хорошо, – мое, кем бы оно ни было сказано». Главное, чтобы сказанное было прочувствовано и усвоено.

У. – Прочувствовать — значит понять и осмыслить.

М. – А как почувствовать и понять другого человека?

Это очень трудно. Конечно, не только самые близкие люди вызывают сочувствие, но.… Почему беды одних людей вызывают глубокое сострадание, а беды других – переносятся нами, мягко говоря, спокойно? Наверное, мы слышим слишком много негативной информации, не хватает сил на все реагировать.

У. – Мы испытываем сострадание к тому, что нам подобно, и сострадание наше тем сильнее, чем сильнее и глубже чувствуем мы это подобие.

М. – Я всегда сочувствую больным, особенно, когда медицина не способна им помочь. В этом году на планету обрушился страшный короновирус, поражающий тысячи людей. Когда читаешь в доступной литературе статьи известных ученых, поражаешься противоречивости их суждений, и понимаешь, что дело плохо.

У. – В медицине нет ничего точного, все в ней построено на одних лишь гипотезах, более или менее остроумных догадках; единственно серьезный подход – это сомнение.

М. – Это касается только медицины или вообще всех наук?

У. – Наука учит прежде всего сомневаться и быть невежественным.

М. – Вы правы: не сомневаются только глубоко верующие.

У. – Вера, в которой нет сомнения, – мертвая вера.

У. – Я верю в Бога, потому что я творю Бога.

М. – Интересная мысль. Вы хотите сказать, что люди сами творят своих богов?

У. – Бога выдумали, чтобы спасти мир от пустоты.

М. – «Если бы Бога не существовало, его следовало бы изобрести», – писал Вольтер. Действительно, необходимо, чтобы кто-то всемогущий о нас заботился, помогал в трудную минуту. Разве Вам не приходилось в тяжелых обстоятельствах обращаться к Нему с молитвой?

У. – Молитва – это воздух, о котором мы вспоминаем только в те мгновения, когда становится душно.

М. – Это верно. Иногда нас спасает только надежда. Скажите, сеньор Унамуно, нам что-нибудь на прощание.

У. – Наша жизнь – это надежда, которая постоянно перетекает в память, и память, рождающая надежды.

На этой высокой ноте мы простились с замечательным собеседником…