модуль наука для мкс история

Модуль «Наука» с опозданием в 12 лет отправился к МКС

С космодрома Байконур стартовала тяжелая ракета «Протон-М», которая доставит к Международной космической станции новый модуль для значительного расширения российского сегмента станции. Модуль успешно выведен на орбиту.

С помощью многоцелевого лабораторного модуля «Наука» Роскосмос планирует увеличить технические и эксплуатационные возможности российского сегмента, обеспечить реализацию программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы.

Перед ответственным пуском в 10.00 на Байконуре прошло заседание госкомиссии, по результатам принято решение о заправке и пуске ракеты.

Доставка нового модуля на МКС сильно отличается от полетов к ней пилотируемых и транспортных кораблей, которые в наши дни сближаются с орбитальной станцией в считанные часы после запуска.

В отличие от них модуль будет выводиться в зону стыковки с МКС целых 8 суток. До этого, 23 июля, состоится расстыковка и затопление модуля «Пирс» с грузовым кораблем «МС-16».

Стыковка «Науки» намечена на 29 июля 2021 года в 16:26 по московскому времени.

Запуск «Науки» — если не эпохальное, то главное событие в российской космонавтике с начала 2021 года, поскольку модуль относится к двум главным «долгостроям» Роскосмоса. Второй – это научная миссия «Луна-25», старт которой намечен (и снова под вопросом) на октябрь этого года.

Причем долгостроем модуль называет и сам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Это такой долгострой, очень сложный проект, который натыкался на массу препятствий, но новая команда Роскосмоса справилась с этой задачей, подготовила его к запуску, сейчас главное, чтобы все проходило штатно», — сказал накануне Рогозин.

Сегодня российский сегмент МКС состоит из двух больших модулей — «Заря» и «Звезда» — и трех малых: стыковочный отсек «Пирс», малый исследовательский модуль «Рассвет» и малый исследовательский модуль «Поиск».

Модуль «Наука» массой 20 тонн стал самой тяжелой нагрузкой, которую Россия вывела на околоземную орбиту за последние двадцать лет.

А поскольку на Байконуре подобные модули не запускали так долго, то и подготовка к запуску не прошла гладко – в начале июля модуль пришлось вернуть в монтажно-испытательный корпус из-за недоделок: специалисты при сборке забыли закрыть звездные датчики экранно-вакуумной теплоизоляцией. Из-за этого запуск модуля в очередной раз перенесли почти на неделю.

Однако это было не главной проблемой в истории с запуском модуля «Наука».

Модуль должен был полететь на МКС еще 12 лет назад, однако старт постоянно откладывали. Позднее отправке помешало то, что в его трубопроводах и топливных баках нашли металлическую стружку, которая могла оставить его на Земле навсегда.

Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что основной причиной проблем с топливной системой «Науки» был не засор, а брак.

Глава Центра Хруничева Алексей Варочко заявлял, что всего на лабораторном модуле заменили 576 трубопроводов, а топливные баки «разобрали, придирчиво проверили, испытали — никаких микротрещин и грязи не обнаружили».

19 января 2021 года в Роскосмосе сообщили, что топливная система модуля «Наука», из-за проблем с которой его отправка к МКС откладывалась несколько лет подряд, успешно прошла испытания. Также были проведены испытания телевизионной связи и антенно-фидерного устройства телевизионной системы, в том числе ТВ-цепей и кодеров, ТВ-связи через универсальные рабочие места экипажа.

«Наука» должна существенно повысить научную отдачу от российского сегмента – эксперты давно говорят, что по сравнению с американскими коллегами российские космонавты проводят на станции несравнимо меньше научных экспериментов.

Модуль создан на основе Функционально-грузового блока «Заря», который уже более 22 лет работает на околоземной орбите, с использованием технологий и опыта разработки транспортного корабля снабжения пилотируемых научных станций «Салют» и модулей дооснащения орбитального комплекса «Мир». Он состоит из приборно-герметичного отсека и сферического гермоадаптера, разделенных герметичной переборкой с люком.

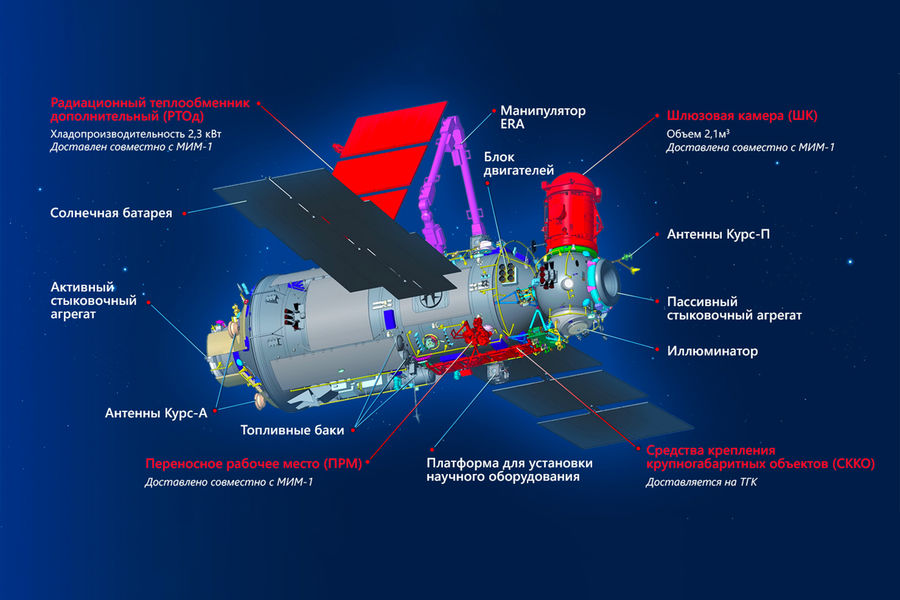

Внутри модуля есть несколько рабочих мест для научного оборудования, а снаружи расположены универсальные адаптеры для установки исследовательской аппаратуры.

Снаружи модуля есть 16 рабочих мест, внутри – 14, объем пространства для научного оборудования составляет 6 кубических метров.

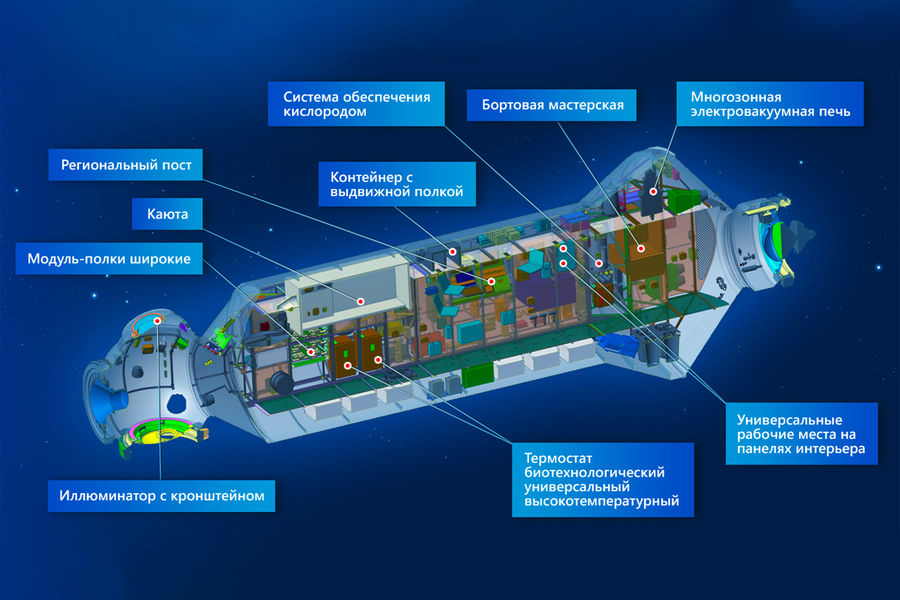

Возможности модуля позволят проводить на нем новые эксперименты в области перспективных космических технологий, космической биологии и физиологии, материаловедения, физики космических лучей, исследований Земли из космоса.

Присоединение к российскому сегменту МКС модуля «Наука» значительно расширит возможности для проведения экспериментов российскими космонавтами. Об этом «Газете.Ru» заявил член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.

«Важны не конкретные эксперименты, важно увеличение объема для их проведения и хранения оборудования. Теперь у нас есть куда ставить научное оборудование, которое будут привозить на «Прогрессах». Никогда такого пространства для научных экспериментов на нашем сегменте не было, — пояснил эксперт. —

В «Заре» узкое пространство и много таких дверок, наподобие шкафов. А в «Науке» их вырезали и образовалось пространство, где будут устанавливаться стойки для научных приборов».

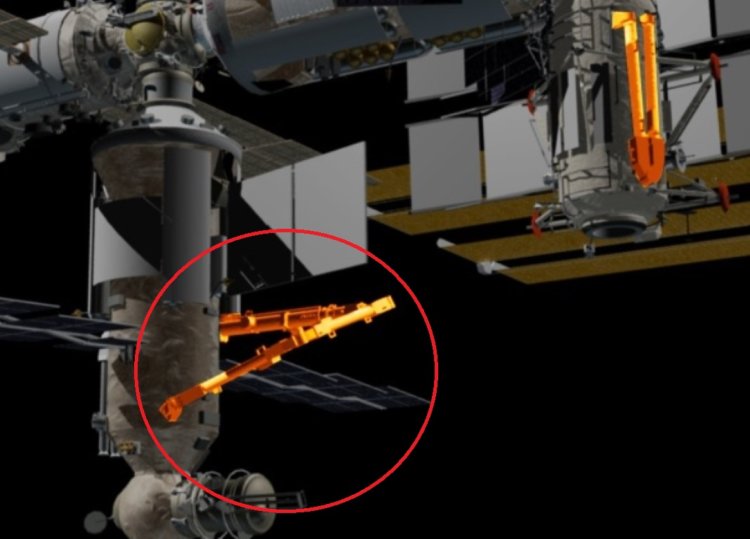

По словам эксперта, важным станет и появление универсальных рабочих мест снаружи модуля. «Теперь космонавты будут помещать научный прибор внутрь шлюзовой камеры, закрывать ее изнутри, открывать снаружи, и с помощью манипулятора ЭРА ставить прибор на универсальное рабочее место, где есть разъемы для передачи научной информации и электропитания, — пояснил Хохлов. – Основная работа будет выполняться манипулятором, который будет управляться изнутри с помощью пульта».

На МКС отправлен новый российский модуль «Наука». Он разрабатывался с 1995 года

Корпорация «Роскосмос» успешно запустила в космос исследовательский модуль «Наука». Он станет частью российского сегмента Международной космической станции и будет использоваться для проведения научных экспериментов. Этот модуль планировалось отправить в космос 14 лет назад, но из-за многочисленных проблем запуск откладывался. И все это время российские космонавты были вынуждены проводить эксперименты «в проходах» между не предназначенных для научных опытов модулей, самостоятельно прокладывая провода и подключая необходимое оборудование. Давайте выясним, с чем были связаны постоянные переносы запуска модуля «Наука» и что он из себя вообще представляет? История его разработки тянется с 1990-х годов, так что это настоящий долгострой в российской космонавтике.

Запуск модуля «Наука» на ракете-носителе «Протон-М»

История создания модуля «Наука»

По сути, модуль «Наука» был создан в 1995 году. Он являлся точной копией первого модуля МКС со стороны России, именуемого как «Заря». Модуль-дублер был создан на случай поломки основной конструкции, но в конечном итоге с ней ничего плохого не произошло. Точную копию «Зари» было жалко выбрасывать, поэтому из нее решили сделать полноценный модуль, внутри которого можно проводить научные опыты.

Модуль «Заря», входящий в состав российского сегмента МКС

На это ушло очень много времени и он был готов к запуску только в 2014 году. Космонавты даже прошли обучение по подключению модуля к МКС, но в модуле была найдена большая неисправность. Оказалось, что состоящая из десятков метров труб топливная система была сильно загрязнена. Попытка очистить трубы от опилок и грязи затянулась еще на несколько лет. В процессе срезания и повторного сваривания труб инженеры нарушили герметичность конструкции и запуск переносился еще несколько раз. К счастью, в 2020 году модуль прошел испытания и государственная корпорация «Роскосмос» разрешила ее использование.

На данный момент российский сегмент МКС состоит из модулей «Заря», «Звезда», «Пирс», «Поиск» и «Рассвет»

Особенности модуля «Наука»

На данный момент Международная космическая станция имеет только три научных модуля. Ими являются американская «Дестини», европейская «Коламбус» и японский «Кибо». Ни один из них не находится в российском сегменте станции, поэтому нашим космонавтам все это время приходилось проводить эксперименты где попало. Но с подключением модуля «Наука» эта проблема будет решена — в ней есть 14 рабочих мест внутри и 16 снаружи. Каждая из них имеет унифицированные разъемы для подключения разного оборудования, благодаря чему исследователи смогут проводить сразу по несколько экспериментов. Считается, что благодаря этому космонавты смогут сделать больше научных открытий.

Российский модуль «Наука»

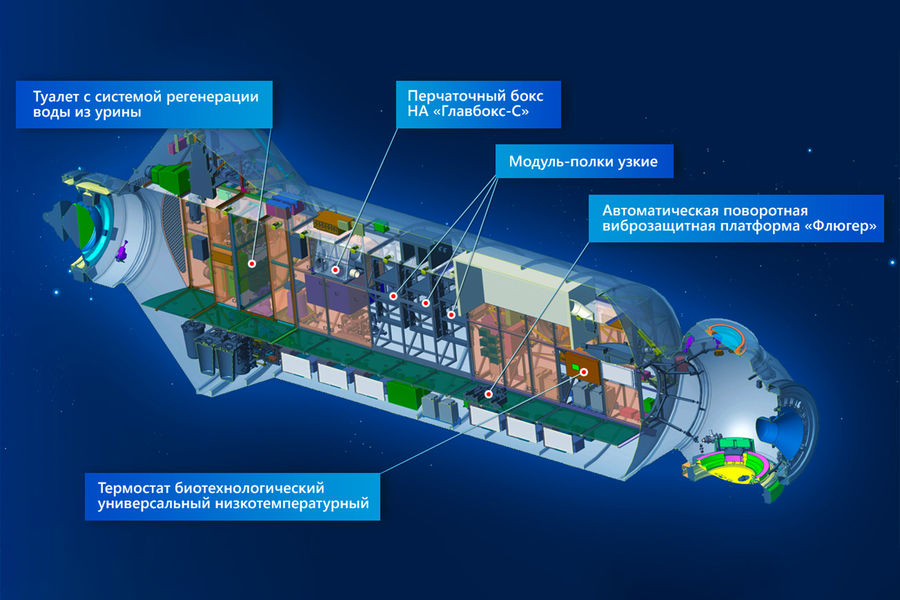

Среди имеющегося оборудования особого внимания достойна электровакуумная печь, внутри которой можно будет выращивать кристаллы и изучать процессы плавления металлов в космосе. На внешней стороне модуля располагается роботизированная рука ERA, которая способна дотягиваться до космических объектов в радиусе до 10 метров. При этом она имеет высокую точность работы — погрешность составляет всего лишь около 5 миллиметров. Также внутри модуля есть дополнительное спальное место и туалет, что должно увеличить комфортабельность станции для космонавтов.

Роботизированная рука ERA, прикрепленная к модулю «Наука»

Запуск модуля «Наука» в космос

По данным BBC News, запуск долгожданного модуля был произведен 21 июля в 17:58 по московскому времени. Для этого использовалась ракета-носитель «Протон-М», которая вылетела в космос с космодрома Байконур. Все прошло без особых проблем и уже примерно через 8 дней модуль «Наука» достигнет МКС и совершит стыковку — эту случится примерно 29 июля. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, модуль сможет начать работу только через 6-8 месяцев. Дело в том, что для его включения космонавтам придется несколько раз выходить в открытый космос и вручную подключать все необходимые провода.

Запуск модуля «Наука» в космос

При всем этом стоит отметить, что работа МКС может завершиться уже в 2025 году. Исходя из этого возникает вопрос — какой смысл отправлять в космос модуль, если он проработает так мало? На самом деле, срок работы станции уже несколько раз продлевался и не исключено, что это случится еще несколько раз. Так что модуль «Наука» вполне может отработать свои 10 лет или даже больше.

Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!

Стоит отметить, что в будущем «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление CNSA построят собственную лунную станцию. О том, как будет проходить строительство, я рассказывал в этом материале.

Будет нам «Наукой»: 9 вопросов к модулю «Наука», отправленному к МКС

Как появился модуль «Наука»?

Мы привыкли, что каждые полтора часа над Землей делает виток самый большой рукотворный объект в космосе — Международная космическая станция (МКС). Ее размеры 109 x 73 x 27 метров, а масса — более 400 тонн. Вывести в космос такой объект за один раз не под силу никому. Поэтому придумали модульную систему для орбитальной станции. В космос запускаются отдельные блоки, такие как первый модуль «Заря», МЛМ или поменьше, а уже на орбите стыкуются в единую конструкцию, внутри которой космонавты могут жить как дома: воздух есть, они имеют некоторую защиту от радиации

Как все началось?

В 1993 году Россия и США заключили соглашение о создании общей станции, а в 1995 году наш Центр им. М. В. Хруничева начал делать первый модуль МКС — «Заря» — по заказу американцев. Чтобы подстраховаться, параллельно создавался дублер модуля «Заря» — ФГБ-2 (функционально-грузовой модуль), который был на 80% готов к 1998 году. Это был будущий модуль «Наука».

В 1998 году году «Заря» успешно была запущена и стала первым кирпичиком МКС. Россия переключила все внимание с ФГБ-2 на собственный модуль «Звезда». А будущая «Наука» осталась ждать своего часа в цеху — ее услуги пока были не нужны. Так началась более чем 20-летняя эпопея МЛМ «Наука» на Земле. В результате последующих приключений и получился МЛМ (многоцелевой лабораторный модуль) «Наука». Точнее МЛМ-У (многоцелевой лабораторный модуль усовершенствованный — это название он получил после долгих переделок, но давайте не будем его использовать, чтобы не множить сущности).

По размерам этот модуль сравним с первыми блоками МКС, самыми большими: 13 метров в длину и 4 метра в диаметре, объем герметичных отсеков — 70 кубических метров. Это почти 40% объема текущего российского модуля, который включает жилой блок «Звезда», функционально-грузовой блок «Заря», стыковочный и стыковочно-грузовые модули «Пирс» и «Рассвет», а также малый исследовательский модуль «Поиск». Объем последнего всего 12,5 кубического метра — в таких условиях приходится вести исследовательскую работу.

Но главное — не размеры «Науки», а функционал. Подробно о ее структуре мы расскажем ниже, но в целом этот модуль заточен под то, чтобы вести научную работу в промышленных масштабах. Ведь только на орбите есть условия для экспериментов, проверяющих решения для дальних межпланетных перелетов, только там есть невесомость и практически неотфильтрованная космическая радиация.

Почему он прождал на Земле более 20 лет?

В начале 2000-х решили, что ФГБ-2 можно превратить в склад и даже сдавать место в нем в аренду американцам. В процессе переделки демонтировалась часть аппаратуры, спиливались трубопроводы. Видимо, в тот момент в топливную систему попала металлическая стружка, из-за которой модуль мог вовсе остаться на Земле.

К 2004 году необходимость в складе отпала. Модуль решили переделать в лабораторию для научных экспериментов. Официально появилось название «МЛМ «Наука». Но объем переделок был таков, что их закончили только к 2012 году.

Что сделали со стружкой?

После очередной переделки модуля его проверили и обнаружили металлическую стружку в топливной системе. Видимо, при спиливании лишних баков мелкие частицы попали внутрь патрубков. Посторонние частицы могли нарушить работу двигателей, которые должны работать слаженно и бесперебойно. Мелкие металлические частицы могут нарушить подачу топлива и работу двигателей в целом. Поэтому трубопроводы по возможности заменили, топливную систему промыли.

Если топливную систему промыли, то из баков удалить металлическую стружку оказалось сложно. Внутри баков расположена «гармошка», которая растягивается при заполнении топливом, а потом сжимается, чтобы отдать его в двигатель. Были опасения, что стружка может проколоть «гармошку». Решили двигатели использовать только один раз, при этом подходе стружка не должна вызвать проблем.

Что изменилось в «Науке»?

Проще сказать, что осталось в «Науке» от ФГБ-2. Почти ничего, кроме корпуса и двигательной системы. Была обновлена электроника, в частности система управления, усовершенствована система жизнеобеспечения, а главное, появились места для проведения экспериментов — универсальные рабочие места (УРМ) и современное оборудование.

А операции снаружи можно проводить роборукой ERA размером 11,3 метра. Она может позиционироваться с точностью до 5 миллиметров, работает с грузами до 8 тонн, имеет 7 степеней свободы и 4 камеры. С ее помощью космонавтам будет легче работать в открытом космосе. А для некоторых операций и выход не понадобится: роборука поможет и нужные образцы на внешней оболочке станции перевернуть, и осмотреть снаружи корпус. Отметим, что ERA создана в Европейском космическом агентстве.

Что такое универсальные рабочие места?

Стандартные рабочие места с подведенным электричеством и прочими необходимыми коммуникациями. Все необходимые составляющие для экспериментов доставляются на орбиту в посылке — космонавтам остается собрать экспериментальную установку, как лего.

Всего на «Науке» 14 УРМ внутри модуля и 16 на его поверхности. То есть ученые могут планировать эксперименты не только на станции, но и снаружи, в условиях, максимально приближенных к открытому космосу.

Какой наукой можно заниматься на МЛМ?

Из передового научного оборудования отметим многозонную печь для выращивания кристаллов из расплавов металлов, термостаты для работы с биообъектами и перчаточный ящик.

Отдельное направление — это проверка влияния радиации. В эксперименте «Перепел» планируется вывести птенцов японского перепела в условиях МКС, несмотря на невесомость, температурный режим и радиацию. Аналогичный эксперимент на «Мире» завершился неудачей, пора исправляться. Замкнутый цикл воспроизводства фауны будет необходим в дальних пилотируемых экспедициях.

А внешние УРМ позволят проверить новые вещества в качестве смазки — как они реагируют на вакуум, космический холод и радиацию.

Условия для космонавтов

«Наука» — один из самых больших модулей МКС. Кроме научной составляющей она предлагает больше места для жизни и работы космонавтов. На ней размещены третье спальное место, туалет с системой восстановления воды из урины и система регенерации кислорода на 6 человек.

Новое пространство позволит добавить третьего российского космонавта в состав экспедиций или привезти космического туриста. По идее, идеальным было бы привезти ученого, который смог бы сам следить за экспериментом и оперативно вносить изменения, чтобы получить наилучший результат.

Теперь мы круче американцев?

Вопрос поставлен некорректно. Конечно, хочется выиграть в соревновании, но мы пока бежим в разные стороны. Или даже они бегут, мы плывем. Когда СССР и США устроили «лунную гонку», цель была одинаковая. На МКС нет единой задачи, которую стараются решить 15 государств (не только нам с американцами принадлежит станция). Каждая страна вносит посильный вклад и решает задачи, которые важны именно для нее. Поэтому соревнования пока не получится. Но можно сравнить возможности российских космонавтов без модуля и с ним.

Если модуль «Наука» удачно стыкуется с МКС, то научные возможности российского сегмента возрастут в разы. Конечно, МЛМ — это только инфраструктура, еще надо найти финансирование и эксперименты, которые, если помечать, дадут надежду на Нобелевскую премию. Не думаем, что шансы получить столь известную награду велики, но теперь хотя бы появится на это шанс!

Пока же будем напряженно следить за полетом 20-тонной «Науки» в надежде, что все пройдет успешно.

Через тернии — к МКС

После успешного запуска в космос Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» столкнулся с рядом проблем на пути к Международной космической станции. Сейчас он в автономном режиме успешно приближается к МКС, но его операторам удаленно пришлось решить ряд проблем. Попробуем сделать полный обзор непростого путешествия двадцатитонной «Науки» на низкой околоземной орбите.

МЛМ «Наука» создавался как «модуль-дублер» первого модуля Международной космической станции «Заря». Если бы с запуском «Зари» произошла бы проблема, то его бы подменил МЛМ, хотя тогда его еще так не звали. «Заря» успешно полетела, и Роскосмос решил использовать практически готовый модуль тоже для запуска в 2007 году. Правда денег на него не было, а американцы платить, как за «Зарю», отказались, поэтому запуск «поехал вправо», т.е. стал откладываться. К началу 2010-х ситуация с финансированием космонавтики стала лучше и МЛМ собрались отправлять на орбиту в 2013 году, но тут помешали технические проблемы. По неофициальной информации, в топливной системе модуля нашелся мусор — металлическая стружка. Как справлялись с этой проблемой живописно рассказывал lozga.

Наконец, частично справившись с проблемой, частично её проигнорировав, Роскосмос принял волевое решение «многострадальный лабораторный модуль» запустить. Летом 2020 года МЛМ «Науку» отправили на Байконур, а через ещё год она оказалась на стартовом столе. К тому времени она уже стала МЛМ-У, т.е. «усовершенствованная».

Белоснежный «Протон-М» практически безупречно совершил запуск, хотя последние секунды трансляции уже заставили насторожиться бывалых фанатов космонавтики. По радио не подтвердили отделение космической головной части от третьей ступени ракеты. Это могло означать, самое плохое, но оказалось, что причина была на Земле — пропала связь у Барнаульского командно-измерительного пункта, а разделение прошло успешно.

Но потом слово взяли «инсайдеры». Анонимные источники в ракетно-космической отрасли начали сообщать о проблемах на модуле: по их данным, не раскрылась антенна системы сближения и стыковки «Курс», не заработал инфракрасный датчик горизонта, возникли проблемы в топливной системе… Роскосмос ни одно из этих сообщений не подтвердил, но пропустил плановое включение маршевых двигателей в первые часы после старта. Без изменения орбиты, стабильный полет модуля длился бы всего 30 витков, т.е. меньше двух дней. Однако «Наука» смогла запустить резервные двигатели малой тяги, и немного выправить ситуацию.

▍Что движет «Наукой»?

В отличие от американских модулей МКС, которые доставлялись шаттлами, на российском модуле имеется двигательная система, которая позволяет ему самостоятельно добраться с опорной орбиты до Международной космической станции.

На «Науке» три типа двигателей.

Высокое давление для ДКС вредно, потому, что у него стоит свой турбонагнетатель, повышающий давление в камере сгорания. Топливо же ему нужно подавать под слабым давлением.

Хотя по-прежнему не поступало официальной информации о хоть каких-то проблемах с «Наукой», мы можем наблюдать расхождение между первоначальными планами и развитием ситуации. Например, в схеме полёта модуля от Роскосмоса указано четыре включения двигателей для достижения МКС.

Фактически же даже пять включений смогли лишь частично приблизить «Науку» к орбите станции. Уточнять орбиту станции все желающие могут благодаря американской системе NORAD, которая следит за космическими объектами, и выкладывает результаты в открытый доступ.

Разница апогея и перигея указывает на эллиптический характер орбиты, которая будет скруглена уже ближе к МКС.

▍Тем временем на станции

Пока на Земле искали и перепрограммировали проблемный клапан, считали баллистику, испытывали «Курс» и прочие системы, экипаж на космической станции занимался своей работой — освобождал стыковочный узел для «Науки». С 2001 года в надирном, т.е. смотрящем вниз, стыковочном узле модуля «Звезда» был установлен малый модуль «Пирс». По сути это небольшой отсек, который использовался как склад скафандров, место для установки некоторых приборов, стыковочный отсек и шлюзовая камера. Просто переставить его на другой стыковочный узел нельзя, поэтому от него решили избавиться примерно тем же способом, каким он когда-то и добрался до МКС — на грузовом корабле «Прогресс».

Грузовой корабль «Прогресс МС-16» в отрасли в шутку называют «Герасим», поскольку ему доверена задача затопления «Пирса»-«Муму». И он с ней успешно справился, хоть и на три дня позже. Первоначальные планы обещали отстыковку 23 июля, а фактически она прошла 26-го.

Избавление от «Пирса» важно по двум причинам.

Во-первых, это говорит об уверенности Роскосмоса, что «Наука» доберется до МКС. Когда появились первые неофициальные сообщения, что не раскрылась антенна «Курс», то встречались и сомнения, что стыковка возможна, хотя, кроме автоматического режима там предусмотрен ещё и ручной. Но накануне отделения «Пирса» Роскосмос отчитался об успешном испытании антенн системы автоматической стыковки.

Во-вторых, отделение и утилизация «Пирса» это уникальное событие в истории Международной космической станции, да и всей космонавтики. Ранее МКС только наращивали и достраивали, а сейчас мы видим практическую реализацию идеи многомодульных станций, в которых можно старые модули, исчерпавшие свой ресурс, заменять на новые. С МКС регулярно улетают в океан грузовые корабли, и иногда сбрасываются устаревшие или неисправные блоки. Но вот так взять, отделить модуль, пусть даже и небольшой, и скинуть в атмосферу — такое впервые.

27 июля проведена очередная коррекция орбиты, которая смогла поднять «Науку» практически до высоты МКС. Также, с помощью NASA и канадского роботизированного манипулятора Canadarm 2 российские специалисты смогли осмотреть состояние освобожденного стыковочного узла. Судя по всему, узел в хорошем состоянии и готов принимать «Науку».

На 29 июля запланирована стыковка. От её успешности, без преувеличения, зависит будущее российской пилотируемой космонавтики. С «Наукой» российский сегмент сможет работать ещё 10 и более лет, и делать это эффективнее, с научной точки зрения.

Будущее самостоятельной Российской орбитальной служебной станции (РОСС) косвенно тоже связано с успехом «Науки». Так Роскосмос подтвердит свои сегодняшние компетенции в создании и запуске пилотируемых космических станций, а значит повысит свои шансы получить необходимое финансирование на РОСС. Вероятно именно с этим связано стойкое нежелание Роскосмоса официально озвучивать хоть какие-то проблемы с «Наукой». Когда на кону полтриллиона рублей, поневоле потеряешь голос.