н а бердяев биография кратко

Николай Бердяев

Николай Александрович Бердяев (1874-1948) – русский религиозный и политический философ, представитель русского экзистенциализма и персонализма. Автор оригинальной концепции философии свободы и концепции нового средневековья. Семь раз номинировался на Нобелевскую премию по литературе.

В биографии Николая Бердяева есть много интересных фактов, о которых мы расскажем в данной статье.

Итак, перед вами краткая биография Бердяева.

Биография Николая Бердяева

Николай Бердяев появился на свет 6 (18) марта 1874 года в имении Обухово (Киевская губерния). Он рос в дворянской семье офицера Александра Михайловича и Алины Сергеевны, которая являлась княжной. У него был старший брат Сергей, ставший в будущем поэтом и публицистом.

Детство и юность

Начальное образование братья Бердяевы получали на дому. После этого Николай поступил в Киевский кадетский корпус. К тому времени он овладел несколькими языками.

В 6-м классе юноша решил оставить корпус, чтобы начать подготовку к поступлению в университет. Уже тогда он задался целью стать «профессором философии». В результате, он успешно сдал экзамены в Киевский университет на естественный факультет, а спустя год перевелся на юридическое отделение.

В возрасте 23 лет Николай Бердяев принял участие в студенческих беспорядках, за что был арестован, исключен из вуза и отправлен в ссылку в Вологду.

Через пару лет в марксистском журнале «Die Neue Zeit» была опубликована первая статья Бердяева – «Ф. А. Ланге и критическая философия в их отношении к социализму». После этого он продолжил издавать новые статьи, касающиеся философии, политики, общества и других областей.

Общественная деятельность и жизнь в эмиграции

В последующие годы биографии Николай Бердяев стал одной из ключевых фигур движения, критиковавшего идеи революционной интеллигенции. В период 1903-1094 гг. участвовал в формировании организации «Союз освобождения», которое боролось за введение в России политических свобод.

Через несколько лет мыслитель написал статью «Гасители духа», в которой выступил в защиту афонских монахов. За этого его приговорили к ссылке в Сибирь, но по причине начала Первой мировой войны (1914-1918) и последующей революции, приговор так и не был исполнен.

После прихода к власти большевиков, Николай Бердяев основал «Вольную академию духовной культуры», просуществовавшую около 3-х лет. Когда ему исполнилось 46 лет он удостоился звания профессора историко-филологического факультета Московского университета.

При советской власти Бердяев дважды попадал за решетку – в 1920 и 1922 годах. После второго ареста его предупредили, что если он не покинет в ближайшее время пределы СССР, то будет расстрелян.

Как следствие, Бердяеву пришлось эмигрировать за рубеж, как и многим другим мыслителям и ученым, на так называемом «философском пароходе». За границей он познакомился со многими философами. По приезду во Францию он примкнул к Русскому студенческому христианскому движению.

После этого Николай Александрович десятки лет работал редактором в издании русской религиозной мысли «Путь», а также продолжал публиковать философские и богословские работы, включая «Новое средневековье», «Русскую идею» и «Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация».

Интересен факт, что с 1942 по 1948 год Бердяев 7 раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе, но ее обладателем так и не стал.

Философия

Философские идеи Николая Бердяева основывались на критике телеологии и рационализма. По его словам, данные концепции крайне негативно влияли на свободу личности, в которой заключался смысл существования.

Личность и индивидуум представляют собой совершенно разные понятия. Под первым он подразумевал духовную и этическую категорию, а под второй – природную, являющуюся частью общества.

По своей сущности личность не поддается влиянию, а также не подвластна природе, церкви и государству. В свою очередь свобода в глазах Николая Бердяева представляла собой данность – она первична по отношению к природе и человеку, независима от божественного.

В своем труде «Человек и машина» Бердяев рассматривает технику в виде возможности освобождения духа человека, но опасается, что при подмене ценностей, человек лишится духовности и доброты.

Следовательно, это наводит на следующее заключение: «Что же передадут потомкам люди, лишенные данных качеств?». Ведь духовность, это не только отношения с Творцом, но в первую очередь взаимосвязь с миром.

По сути появляется парадокс: технический прогресс движет вперед культуру, и искусство, преображает нравственность. Но с другой стороны, чрезвычайное поклонение и привязанность к техническим новинкам, лишает человека стимула в достижении культурного прогресса. И тут вновь возникает проблема относительно свободы духа.

В молодости Николай Бердяев восторженно относился к воззрениям Карла Маркса, но позже пересмотрел ряд марксистских идей. В собственной работе «Русская идея» он искал ответ на вопрос, что же подразумевается под так называемой «русской душой».

В своих рассуждениях он прибегал к аллегориям и сравнениям, задействуя исторические параллели. В итоге Бердяев заключил, что русский народ не склонен бездумно придерживаться всех предписаний закона. Идея «русскости» состоит в «свободе любви».

Личная жизнь

Супруга мыслителя, Лидия Трушева, была образованной девушкой. На момент знакомства с Бердяевым она была замужем за дворянином Виктором Раппом. После очередного ареста Лидию с мужем выслали в Киев, где в 1904 г. она впервые познакомилась с Николаем.

В конце того же года Бердяев предложил девушке отправиться с ним в Петербург, и с той поры, влюбленные всегда находились вместе. Любопытно, что по словам сестры Лиды, пара жила друг с другом как брат и сестра, а не как супруги.

Это объяснялось тем, что они ценили духовные отношения больше, нежели физические. В своих дневниках Трушева писала, что ценность их союза состояла в отсутствии «чего бы то ни было чувственного, телесного, к которому мы всегда относились с презрением».

Женщина помогала Николаю в работе, корректируя его рукописи. Одновременно с этим она увлекалась написанием стихов, но никогда не стремилась их публиковать.

Смерть

За 2 года до смерти философ получил советское гражданство. Николай Бердяев умер 24 марта 1948 года в возрасте 74 лет. Он скончался от разрыва сердца у себя дома в Париже.

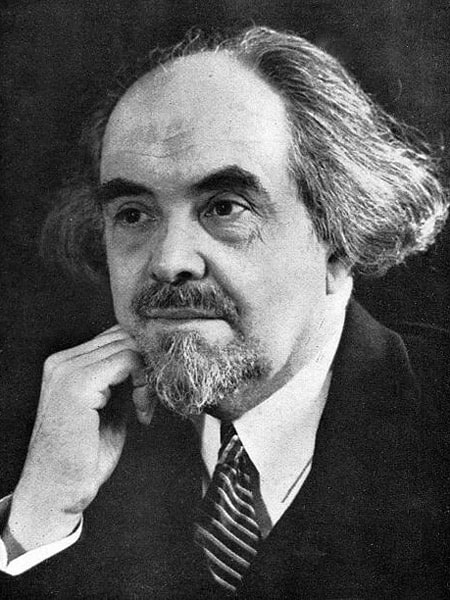

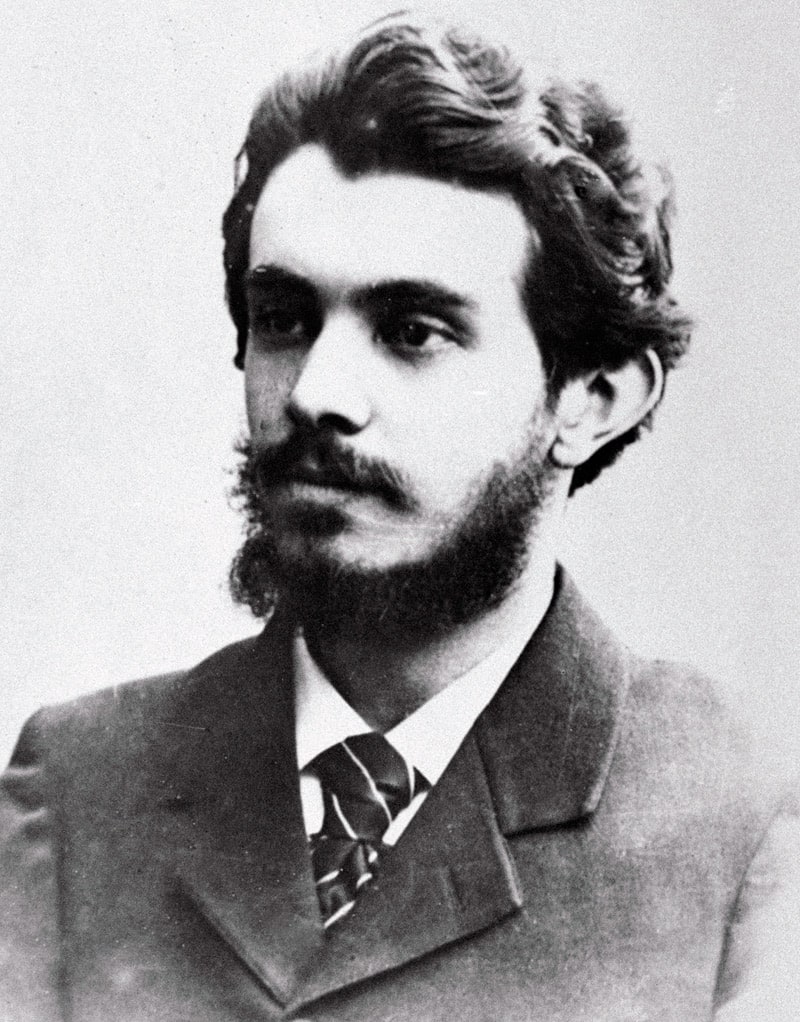

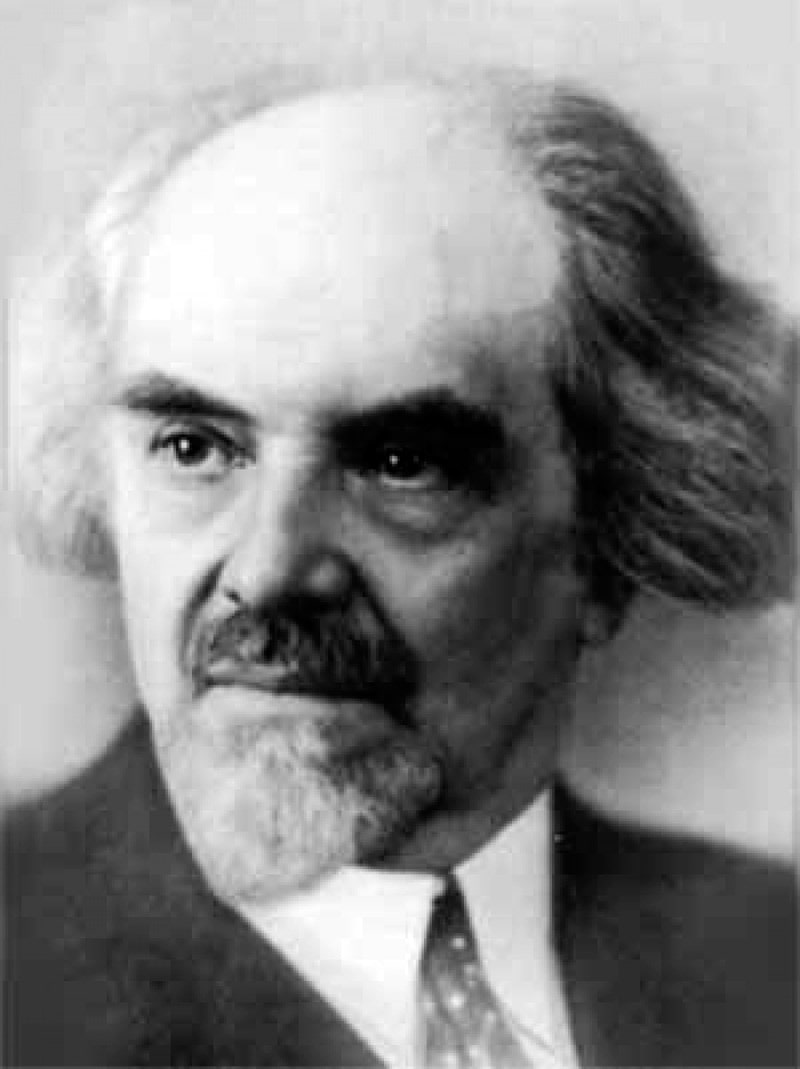

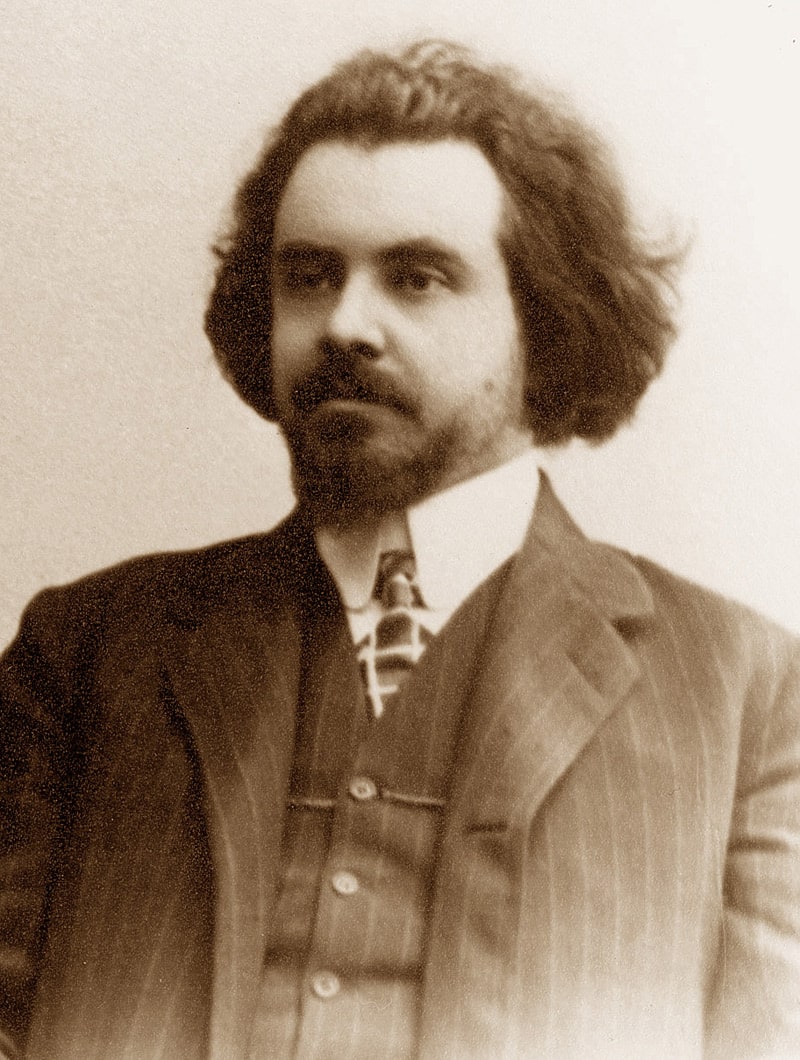

Фото Бердяева

Н а бердяев биография кратко

Объектом особого интереса для него являлся марксизм. Будучи аристократом по происхождению, Бердяев был революционером, бунтарем по духу. Участие в студенческих беспорядках стоило ему отчисления из университета и ссылки в Вологду в 1898 г. Дебютная его статья была обнародована в марксистском журнале в 1899 г.

В 1908 г. он приезжает в Москву, где сближается с П. Флоренским и Трубецким, представлявшими т.н. православное возрождение. В 1911 г. увидела свет его первая масштабная самостоятельная работа под названием «Философия свободы». В столице Бердяев встретил Февральскую и Октябрьскую революции. Это был период напряженной душевной работы. В 1919 г. им была основана вольная академия духовной культуры, которой было суждено просуществовать до 1922 г. В 1920 г. Н.А. Бердяев стал профессором Московского университета. Отношения с новой властью не заладились. В 1920 г. его впервые арестовали, но быстро освободили по причине непричастности к делу, по которому он проходил. Второй арест опального философа в 1920 г. закончился его высылкой за пределы государства.

Однако все это время Бердяев не забывал о судьбах родины; находясь во Франции, оккупированной немецко-фашистскими захватчиками, близко к сердцу принимал победы и поражения Советского Союза в Великой Отечественной войне. У него даже были мысли вернуться, но он не рискнул приехать в страну, где правил Сталин. Скончался Александр Николаевич Бердяев в 1948 г., 23 марта, в рабочем кабинете своего французского домика, так и не успев воплотить в жизнь замыслы, которыми он был полон даже в самые непростые времена.

Н а бердяев биография кратко

Никола́й Алекса́ндрович Бердя́ев родился 6 [18] марта 1874, Киев. Дата смерти 23 марта 1948, Кламар под Парижем. Русский религиозный и политический философ, представитель экзистенциализмa.

Биография

Семья

Н. А. Бердяев родился в дворянской семье. Его отец, офицер-кавалергард Александр Михайлович Бердяев, был киевским уездным предводителем дворянства, позже председателем правления Киевского земельного банка; мать, Алина Сергеевна, урождённая княжна Кудашева, по матери была француженкой. Его старший брат Сергей — поэт, публицист и издатель.

Супруга — поэтесса Бердяева, Лидия Юдифовна (по первому браку Рапп, урождённая Трушева).

Образование

Бердяев воспитывался дома, затем в Киевском кадетском корпусе. В шестом классе оставил корпус и начал готовиться к экзаменам на аттестат зрелости для поступления в университет. «Тогда же у меня явилось желание сделаться профессором философии». Поступил на естественный факультет Киевского университета, через год на юридический. В 1897 г. за участие в студенческих беспорядках был арестован, отчислен из университета и сослан в Вологду. В 1899 г. в марксистском журнале «Neue Zeit» напечатана его первая статья «Ф. А. Ланге и критическая философия в их отношении к социализму».

Общественная деятельность

В 1901 г. вышла его статья «Борьба за идеализм», закрепившая переход от позитивизма к метафизическому идеализму. Наряду с С. Н. Булгаковым, П. Б. Струве, С. Л. Франком Бердяев стал одной из ведущих фигур движения, выступившего с критикой мировоззрения революционной интеллигенции. Это направление впервые заявило о себе сборником статей «Проблемы идеализма» (1902), затем сборниками «Вехи» (1909) и «Из глубины» (1918), в которых резко отрицательно характеризовалась роль радикалов в революции 1905 и 1917 годов.

1903—1904 годах принимал участие в организации Союза освобождения и его борьбе.

Желая принять какое-либо участие в освободительном движении, я примкнул к Союзу освобождения. С инициаторами Союза освобождения у меня были идейные и личные связи. Я принял участие в двух съездах за границей в 1903 и 1904 годах, на которых был конструирован Союз освобождения. Съезды происходили в Шварцвальде и в Шафгаузене, около Рейнского водопада. Красивая природа меня более привлекала, чем содержание съездов. Там я впервые встретился с либеральными земскими кругами. Многие из этих людей впоследствии играли роль в качестве оппозиции в Государственной думе и вошли в состав Временного правительства 1917 года. Среди них были очень достойные люди, но среда эта была мне чужда. В мою задачу совсем не входит писать воспоминания о Союзе освобождения, который играл активную роль перед первой русской революцией. Из деятелей Союза освобождения вышли элементы, составившие потом главную основу кадетской партии. В кадетскую партию я не вошёл, считая её партией «буржуазной». Я продолжал считать себя социалистом. Я принимал участие в комитете Союза освобождения сначала в Киеве, потом в Петербурге, но особенно активной роли по своему настроению не играл и чувствовал страшную отчуждённость от либерально-радикальной среды, большую отчуждённость, чем от среды революционно-социалистической. Иногда я вел переговоры от Союза освобождения с социал-демократами, например, с X., тогда меньшевиком, а впоследствии советским сановником, народным комиссаром и послом, с Мартовым, а также с представителями еврейского Бунда. На «освобожденческих» банкетах, которыми в то время полна была Россия, я себя чувствовал плохо, не на своем месте и, несмотря на свой активный темперамент, был сравнительно пассивен. Я себя чувствовал относительно лучше среди социал-демократов, но они не могли мне простить моей «реакционной», по их мнению, устремленности к духу и к трансцендентному.

— Самопознание

В 1913 году написал антиклерикальную статью «Гасители духа», в защиту афонских монахов.

а это он был приговорен к депортации в Сибирь, но Первая мировая война и революция помешали приведению приговора в исполнение, в результате чего, три года он провёл в ссылке в Вологодской губернии. За последующие годы до своей высылки из СССР в 1922 г. Бердяев написал множество статей и несколько книг, из которых впоследствии, по его словам, по-настоящему ценил лишь две — «Смысл творчества» и «Смысл истории».

Участвовал во многих начинаниях культурной жизни Серебряного века, вначале вращаясь в литературных кругах Петербурга, потом принимая участие в деятельности Религиозно-философского общества в Москве. После революции 1917 года Бердяев основал «Вольную академию духовной культуры», просуществовавшую три года (1919—1922).

Я был её председателем, и с моим отъездом она закрылась. Это своеобразное начинание возникло из собеседований в нашем доме. Значение Вольной академии духовной культуры было в том, что в эти тяжёлые годы она была, кажется, единственным местом, в котором мысль протекала свободно и ставились проблемы, стоявшие на высоте качественной культуры. Мы устраивали курсы лекций, семинары, публичные собрания с прениями.

— Самопознание.

Высылка из советской России

Дважды при советской власти Бердяев попадал в тюрьму. «Первый раз я был арестован в 1920 году в связи с делом так называемого Тактического центра, к которому никакого прямого отношения не имел. Но было арестовано много моих хороших знакомых. В результате был большой процесс, но я к нему привлечён не был». Во время этого ареста, как рассказывает Бердяев в мемуарах, его допрашивали лично Феликс Дзержинский и Вацлав Менжинский.

Во второй раз Бердяева арестовали в 1922 году. «Я просидел около недели. Меня пригласили к следователю и заявили, что я высылаюсь из советской России за границу. С меня взяли подписку, что в случае моего появления на границе СССР я буду расстрелян. После этого я был освобождён. Но прошло около двух месяцев, прежде чем удалось выехать за границу».

Жизнь в эмиграции

После отъезда 29 сентября 1922 года — на так называемом «философском пароходе» — Бердяев жил сначала в Берлине, где познакомился с несколькими немецкими философами: Максом Шелером (1874—1928), Кайзерлингом (1880—1946) и Шпенглером (1880—1936). Сочинения немецкого философа Франца фон Баадера (1765—1841) — по словам Бердяева «величайшего и замечательнейшего из бёмеанцев»— привели русского эмигранта к трудам религиозного мистика, так называемого «тевтонского философа», Якоба Бёме (1575—1624).

В 1924 году он переехал в Париж. Там, а в последние годы в Кламаре под Парижем, Бердяев и жил до самой смерти. Принимал самое активное участие в работе Русского студенческого христианского движения (РСХД), являлся одним из его главных идеологов. Он много писал и печатался, с 1925 по 1940 годы был редактором журнала русской религиозной мысли «Путь», активно участвовал в европейском философском процессе, поддерживая отношения с такими философами, как Э. Мунье, Г. Марсель, К. Барт и др.

«В последние годы произошло небольшое изменение в нашем материальном положении, я получил наследство, хотя и скромное, и стал владельцем павильона с садом в Кламаре. В первый раз в жизни, уже в изгнании, я имел собственность и жил в собственном доме, хотя и продолжал нуждаться, всегда не хватало». В Кламаре раз в неделю устраивались «воскресенья» с чаепитиями, на которые собирались друзья и почитатели Бердяева, происходили беседы и обсуждения разнообразных вопросов и где «можно было говорить обо всём, высказывать мнения самые противоположные».

Среди опубликованных в эмиграции книг Н. А. Бердяева следует назвать «Новое средневековье» (1924), «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики» (1931), «О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии» (1939), «Русская идея» (1946), «Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация» (1947). Посмертно были опубликованы книги «Самопознание. Опыт философской автобиографии» (1949), «Царство Духа и царство Кесаря» (1951) и др.

В 1942-1948 гг. был 7 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

«Мне пришлось жить в эпоху катастрофическую и для моей Родины, и для всего мира. На моих глазах рушились целые миры и возникали новые. Я мог наблюдать необычайную превратность человеческих судеб. Я видел трансформации, приспособления и измены людей, и это, может быть, было самое тяжелое в жизни. Из испытаний, которые мне пришлось пережить, я вынес веру, что меня хранила Высшая Сила и не допускала погибнуть. Эпохи, столь наполненные событиями и изменениями, принято считать интересными и значительными, но это же эпохи несчастные и страдальческие для отдельных людей, для целых поколений. История не щадит человеческой личности и даже не замечает её. Я пережил три войны, из которых две могут быть названы мировыми, две революции в России, малую и большую, пережил духовный ренессанс начала XX века, потом русский коммунизм, кризис мировой культуры, переворот в Германии, крах Франции и оккупацию её победителями, я пережил изгнание, и изгнанничество мое не кончено. Я мучительно переживал страшную войну против России. И я ещё не знаю, чем окончатся мировые потрясения. Для философа было слишком много событий: я сидел четыре раза в тюрьме, два раза в старом режиме и два раза в новом, был на три года сослан на север, имел процесс, грозивший мне вечным поселением в Сибири, был выслан из своей Родины и, вероятно, закончу свою жизнь в изгнании».

Умер Бердяев в 1948 г. в своём доме в Кламаре от разрыва сердца. За две недели до смерти он завершил книгу «Царство Духа и Царство Кесаря», и у него уже созрел план новой книги, написать которую он не успел.

Похоронен в Кламаре, на городском кладбище Буа-Тардьё.

Основные положения философии

Наиболее выражает мою метафизику книга «Опыт эсхатологической метафизики». Моя философия есть философия духа. Дух же для меня есть свобода, творческий акт, личность, общение любви. Я утверждаю примат свободы над бытием. Бытие вторично, есть уже детерминация, необходимость, есть уже объект. Может быть, некоторые мысли Дунса Скота, более всего Я. Беме и Канта, отчасти Мен де Бирана и, конечно, Достоевского как метафизика я считаю предшествующими своей мысли, своей философии свободы. — Самопознание, гл. 11.

Во время ссылки за революционную деятельность Бердяев перешёл от марксизма («Маркса я считал гениальным человеком и считаю сейчас», — писал он позднее в «Самопознании») к философии личности и свободы в духе религиозного экзистенциализма и персонализма.

В своих работах Бердяев охватывает и сопоставляет мировые философские и религиозные учения и направления: греческую, буддийскую и индийскую философию, каббалу, неоплатонизм, гностицизм, мистицизм, космизм, антропософию, теософию и др.

У Бердяева ключевая роль принадлежала свободе и творчеству («Философия свободы» и «Смысл творчества»): единственный источник творчества — свобода. В дальнейшем Бердяев ввел и развил важные для него понятия:

царство духа,

царство природы,

объективация — невозможность преодолеть рабские оковы царства природы,

трансцендирование — творческий прорыв, преодоление рабских оков природно-исторического бытия.

Но в любом случае внутренней основой бердяевской философии являются свобода и творчество. Свобода определяет царство духа. Дуализм в его метафизике — это Бог и свобода. Свобода угодна Богу, но в то же время она — не от Бога. Существует «первичная», «несотворённая» свобода, над которой Бог не властен. Эта же свобода, нарушая «божественную иерархию бытия», порождает зло. Тема свободы, по Бердяеву, важнейшая в христианстве — «религии свободы». Иррациональная, «темная» свобода преображается Божественной любовью, жертвой Христа «изнутри», «без насилия над ней», «не отвергая мира свободы». Богочеловеческие отношения неразрывно связаны с проблемой свободы: человеческая свобода имеет абсолютное значение, судьбы свободы в истории — это не только человеческая, но и божественная трагедия. Судьба «свободного человека» во времени и истории трагична.

Наличие содержащейся параллели с упадком античного мира в «Новом средневековье» Бердяева отмечает Сергей Крих: у Бердяева конец «современной античности» (мира XIX века, викторианской эпохи, русского классицизма и так далее) виделся как трагический путь к очистившемуся обществу.