нарвская конфузия это в истории

Памяти «Нарвской конфузии»

Битва при Нарве или «Нарвская конфузия» — одно из первых сражений Великой Северной войны между русской армией Петра I и шведской армией Карла XII, состоявшееся 19(30) ноября 1700 года у города Нарвы и окончившееся тяжёлым поражением русских войск.

Памятное мероприятие, посвященное трагическим событиям Северной войны, прошло на острове Кампергольм в окрестностях Ивангорода. Здесь, в конце ноября 1700 года, ровно 313 лет назад, состоялась битва русских войск Петра I со шведской армией короля Карла XII. Русское войско превосходило шведов по численности в несколько раз, но было менее профессионально. Русские войска понесли огромные потери, но это поражение дало мощный толчок к рождению русской армии. В память о событии 1700 года на Кампергольме установлен крест. Аналогичный крест установлен на противоположном берегу Наровы.

Подробности о самой битве можно прочитать ниже.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

Русские обладали большим численным перевесом. По разным данным под Нарвой Пётр I располагал от 29 до 37 тыс. человек и до 284 артиллерийских орудий. Гарнизон крепости под командованием полковника Горна насчитывал 1300 пеших и 200 конных солдат.

Получив известие о высадке войск Карла XII в Пярну, Пётр I выслал на разведку кавалерийский отряд в 5 тыс. человек под командованием Шереметева. Численность войск Карла историки оценивают в 12 тыс. человек (по другим данным — 9 тыс.).

29 ноября Пётр I отбыл из лагеря русских войск, оставив командование фельдмаршалу де Круа (в русских источниках — фон Круи). В тот же день Шереметьев, не решившись вступить в бой с войсками шведов, вернулся в лагерь.

Некоторые авторы указывают на выказанную Петром трусость: за сутки до сражения он бросил свою армию и укатил в глубь России.

Впрочем, еще в конце первой четверти XVIII века Пётр I, редактируя «Гисторию Северной войны», объяснял бедственный итог побоища почти теми же мотивировками. Не преминул он оправдаться и перед политическими злопыхателями. Раскрывая суть своего неожиданного исчезновения с театра военных действий, император сообщает: «Против 18 числа государь пошел от армии в Новгород для того, чтобы идущие достальные полки побудить к скорейшему приходу под Нарву, а особливо чтоб иметь свидание с королем польским»

ХОД СРАЖЕНИЯ

ИТОГИ

Русская армия потерпела тяжёлое поражение: была потеряно значительное количество артиллерии, понесены тяжёлые людские потери, сильно пострадал командный состав. В Европе русскую армию на несколько лет перестали воспринимать как серьёзную силу, а Карл XII получил славу великого полководца.

Наиболее тяжёлым было осознание того, что русская армия, в первую очередь командный состав, не была ещё готова соперничать с современными европейскими войсками.

После Нарвской конфузии, Пётр I сделал упор на подготовку национальных командных кадров (офицерский корпус).

Приобретён опыт ведения боевых действий.

Сражение под Нарвой и поражение русской армии

Петр Первый вел активную внешнюю политику, стараясь укрепить мощь Российского государства. Он понимал, насколько важным было иметь выход к Балтийскому морю, ведь для международной торговли с северными странами Европы у России имелся всего один порт – Архангельск. Задача получения выхода к Балтийскому морю стала ведущей причиной присоединения Петра к коалиции под названием Северный Союз и вступления в Северную войну. Одной из первых крупных битв стало сражение под Нарвой. История сохранила второе название этого кровопролитного боя – Нарвская конфузия, поскольку русская армия потерпела сокрушительное поражение под Нарвой. Почему же исход битвы оказался столь плачевным и какие уроки сумел извлечь царь из этого крайне неудачного события?

М. Ю. Шаньков – Карл XII под Нарвой

Ход событий

Бой произошел между русскими и шведами 19 ноября 1700 года. Нарва представляла собой прекрасно защищенную крепость, стоящую на берегу Финского залива. Русское командование понадеялось на численное превосходство (в распоряжении русских генералов было 35 тысяч человек против 25 тысяч шведов).

Изначально в крепости находился небольшой гарнизон, однако шведское командование, быстро сориентировавшись в ситуации, направило своим поддержку. Сам король Карл XII прибыл в крепость, чтобы личным примером вдохновлять солдат. В это время он еще был совсем юным монархом, и опыт ему заменяли храбрость и отчаянная уверенность в своих силах.

Шведские войска, прибывшие в помощь гарнизону, высадились в районе Ревеля (Пярну). Однако даже после этого численное превосходство русских было очевидно.

Нападающие выстроились в линию длиной в 7 км. Слабость такой организации заключалась в том, что эта линия была очень тонкой, а за ней не стояли резервные войска. Эта линия двинулась к Нарвской цитадели, стараясь подойти с правого фланга. Там был мост через реку Нарва. Вступив на мост, российские войска начали было активное движение вперед. Однако мост под тяжестью людской массы рухнул. Казалось бы, атака захлебнулась, но в этот момент подоспели Преображенский и Семеновский полки. Закипело сражение, длившееся несколько часов. Наконец, когда уже стемнело, и обе стороны выбились из сил, начались мирные переговоры. Почему Карл пошел на это? Король Швеции еще не был уверен в своей победе, хотя все данные говорили о том, что русские войска разгромлены. Он опасался подхода новых сил и возобновления битвы, понимая, что новый бой может и не выдержать: оборонявшаяся сторона очень устала, свежего подкрепления взять было неоткуда.

Итоги

Битва под Нарвой, состоявшаяся в 1700 году, завершилась победой шведов. Русская армия потерпела поражение. Потери русских составили 8 тысяч человек. При этом погибли многие офицеры из высшего командования. Шведы же потеряли всего 3000 человек. Карл проявил великодушие победителя, позволив русским спокойно вернуться домой – их не забрали в плен. Правда, условие это было соблюдено с нарушениями – Карл не смог сдержать свое слово.

Причины поражения

Петр проанализировал причины поражения русских войск в Нарвской битве и принял меры к исправлению ситуации. Объяснить поражение армии Петра оказалось несложно: в ходе войны и в ходе этого крупного сражения, в частности, выяснилось, что русская армия плохо организована и обучена. Не хватало опытного руководства, страдало качество подготовки рядового состава, недоставало боевых орудий.

Вторая причина заключалась в допущенной Петром ошибке: он уехал накануне даты, когда должно было начаться сражение, оставив армию под началом полководца герцога де Кроа. Несмотря на то что семеновцы и преображенцы показали особую стойкость, да и главнокомандующий делал все, что от него зависело, личное присутствие царя могло бы развернуть ситуацию в другую сторону и, возможно, принести благоприятный результат.

После Нарвской битвы, которая показала необходимость перемен, Петр принял решение о реорганизации вооруженных сил. Состоялась реформа армии, в результате которой последняя стала регулярной. Среди мужчин в возрасте от 17 до 35 лет проводился рекрутский набор.

Особое внимание Петр уделил увеличению базы вооружения. После сражения при Нарве начался сбор церковных колоколов, которые переплавляли в пушки. В итоге армия пополнилась орудиями в количестве 16 тысяч.

Реформа быстро принесла ощутимые плоды: в 1704 году состоялось сражение под Дерптом, и крепость была взята. Несколькими месяцами позже Петр лично принимал участие в новой осаде Нарвы, и русское войско одержало полную и безусловную победу. Взятие Нарвы наглядно продемонстрировало, что русское войско обрело силу и боеспособность. В распоряжении русского императора теперь была регулярная армия, на которую государство могло смело рассчитывать.

«Нарвская конфузия» фельдмаршала Шарля де Круа

Битва при Нарве — одно из первых сражений Великой Северной войны между русской армией Петра I и шведской армией Карла XII, состоявшееся 19 (30) ноября 1700 год у города Нарвы.

Ночью 30 ноября 1700 года армия Карла XII, соблюдая полную тишину выступила к русским позициям. В 10 часов утра русские увидели шведские войска, которые «при звуках труб и литавр, двумя пушечными выстрелами предложили сражение». Герцог де Круа срочно созвал военный совет. На совете Шереметев, указывая на растянутость позиций армии, предложил оставить часть войск для блокады города, а остальную армию вывести на поле и дать сражение. Это предложение было отвергнуто герцогом, который заявил, что армия не сможет противостоять шведам в поле. На совете было принято решение оставаться на месте, что передавало инициативу в руки шведского короля.

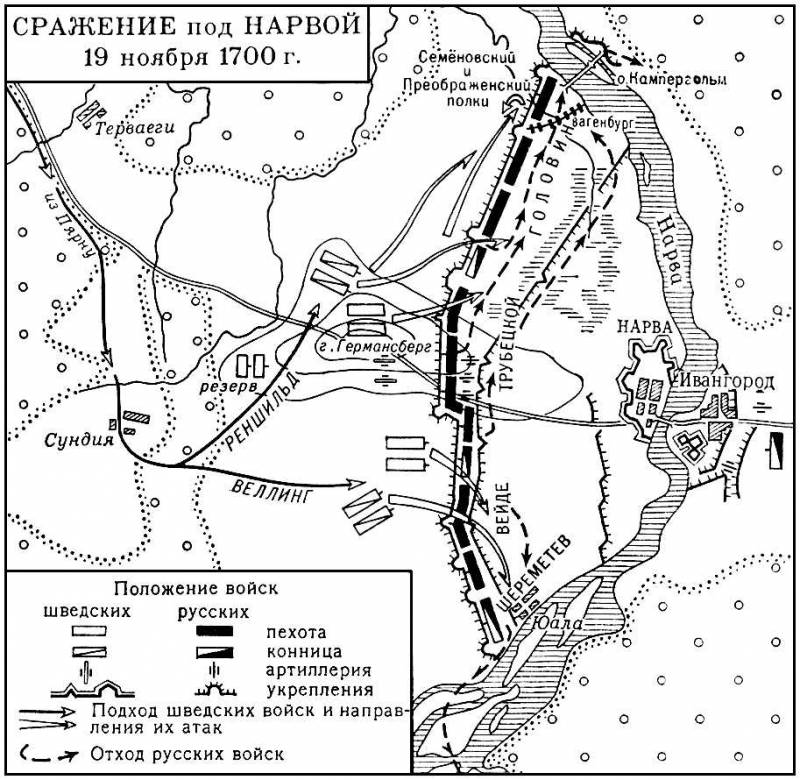

В отличие от русского командования, которое считало, что ему противостоит 30-тысячная шведская армия, король Карл прекрасно знал численность и расположение войск противника. Зная, что наиболее сильно укреплён центр русской армии, король решил сосредоточить атаки на флангах, прижать русских к крепости и сбросить их в реку. Король лично командовал войском. В центре на холме Германенсберг расположилась шведская артиллерия под командой генерал-фельдцейхмейстера барона Юхана Шёблада. Правым флангом командовал К.Г. Реншильд, левым — О. Веллинг. Впереди колонн шли по 500 гренадеров с фашинами.

Ночь привела к усугублению беспорядка как в русских, так и в шведских войсках. Часть шведской пехоты, ворвавшись в русский лагерь разграбила обоз и перепилась. Два шведских батальона в темноте приняли друг друга за русских и завязали между собой бой. Русские войска, несмотря на то, что часть войск сохранила порядок, страдали от отсутствия руководства. Связь между правым и левым флангами отсутствовала.

В качестве добычи шведы получили 20000 мушкетов и царскую казну в 32000 рублей, а также 210 знамён. Шведы потеряли убитыми 677 человек, около 1250 были ранены. Потери русской армии составили около 7 тысяч человек убитыми, утонувшими и ранеными, включая дезертиров и погибших от голода и холода.

В нарушение условий капитуляции в плену у шведов остались 700 человек, из них 10 генералов, 10 полковников, 6 подполковников, 7 майоров, 14 капитанов, 7 поручиков, 4 прапорщика, 4 сержанта, 9 фейерверкеров и бомбардир и др.

Нарвская катастрофа русской армии

320 лет назад шведская армия под командованием короля Карла XII разгромила русскую армию у Нарвы. Шведский король получил славу непобедимого полководца. Русские войска до Полтавы перестали воспринимать как серьёзную силу.

Начало войны

В 1700 году Северный союз – Речь Посполитая, Саксония, Дания и Россия, выступили против Швеции. Союзники стремились подорвать доминирующие позиции Швеции в Балтийском регионе. Момент для начала войны казался благоприятным. Великие державы Европы (Англия, Голландия, Франция и Австрия), как и возможные союзники Швеции, готовились в войне за испанское наследство. Швеция оставалась одна. Ситуация в самой Швеции была нестабильна. Казна пуста, общество недовольно. Юный король Карл XII своим поведением давал современникам основание считать его человеком весьма легкомысленным. Была надежда, что шведский монарх, увлеченный охотой и прочими забавами, не скоро мобилизует силы Швеции на отпор врагам. А в это время союзники смогут решить основные задачи, а затем приступить к переговорам с выгодных стартовых условий.

Русское верховное командование планировало начать кампанию с атаки шведских крепостей Нарвы и Нотебурга. Это были две древнерусских крепости – Ругодив и Орешек, захваченные шведами. Они занимали стратегические позиции на реках Нарва и Нева, закрывая Русскому царству выход в Финский залив (Балтийское море). До начала боевых действий русский царь Пётр Алексеевич организовал сбор сведений о системе крепостных укреплений, численности гарнизонов и т.д. Одновременно Россия осуществила концентрацию войск в ближних к Швеции районах. Воеводы в Новгороде и Пскове получили указания готовиться к войне.

Союзники не смогли выступить одновременно и мощно. Саксонский курфюрст должен был начать войну уже в ноябре 1699 года, но выступил только в феврале 1700 года. Москва должна была стартовать весной 1700 года, но открыла боевые действия только в августе. Август II не смог организовать внезапное нападение на Ригу. Рижский гарнизон, на фоне нерешительных действий противника, успел подготовиться к обороне. Сам саксонский и польский правитель больше развлекался, чем занимался военными делами. Его скорее интересовала охота и театр, чем война. Армия не имела средств и сил для штурма Риги, у короля не было денег на выплаты солдатам. Войска, деморализованные бездействием и отсутствием побед, роптали. Все считали, что им на помощь должна прийти русская армия. 15 сентября саксонцы сняли осаду Риги.

Тем временем русское правительство ждало вестей из Константинополя. Москве нужен был мир с Турцией, чтобы начать войну со Швецией. Константинопольский мир был заключен в июле 1700 года (Константинопольский мир). Пока саксонский князь бездарно убивал время, а русский царь ждал мира с турками, шведы успели вывести из войны Данию. Весной 1700 года датская армия вторглась в герцогство Гольштейн, на стыке Ютландского полуострова и материковой Европы. На герцогство претендовали и Дания, и Швеция. Карл XII неожиданно для союзников получил помощь Голландии и Англии. Шведский флот, прикрываемый англо-голландским флотом, в июле высадил десант у датской столицы. Шведы осадили Копенгаген, пока датская армия была связана на юге. Под угрозой разрушения столицы датское правительство капитулировало. В августе был подписан Травендальский мир. Дания отказывалась от участия в Северном союзе, от прав на Гольштейн и выплачивала контрибуцию. Одним ударом Карл XII вывел из войны Данию, лишил союзников датского флота.

Северный поход

Получив известие о мире с Османской империей, Пётр приказал новгородскому воеводе начать боевые действия, вступить на неприятельскую территорию и занять удобные места. Другие войска получили указание начать движение. 19 (30) августа 1700 года Пётр объявил войну Швеции. 22 августа государь выехал из Москвы, за ним последовали и главные силы армии. Главной целью похода была Нарва – древнерусская крепость Ругодив.

Войска были разделены на три «генеральства» (дивизии) под командованием Автонова Головина (10 пехотный и 1 драгунский полки – свыше 14 тыс. человек), Адама Вейде (9 пехотных и 1 драгунский полки – свыше 11 тыс. человек), Никиты Репина (9 пехотных полков – более 10 тыс. человек). Общее командование осуществлял Фёдор Головин, накануне произведённый в фельдмаршалы. Он был отменным дипломатом и хозяйственником, но талантами полководца не обладал. То есть Головин был таким же номинальным генерал-фельдмаршалом, как и адмиралом. В распоряжение фельдмаршала было дворянское ополчение – более 11 тыс. человек. В Новгороде к армии должно было присоединиться 2 солдатских и 5 стрелецких полков (4700 человек). Также ожидалось прибытие с Украины 10 тыс. казаков гетмана Обидовского. В итоге армия должна была насчитывать более 60 тыс. человек. Но ни дивизия Репнина, ни украинские казаки не поспели, поэтому армия насчитывала не более 40 тыс. человек. Фактически под Нарвой было около 30 тыс. человек, не считая конницы. Из Москвы выступил наряд (артиллерия), пополненный в Новгороде и Пскове. Артиллерия насчитывала 180–190 гаубиц, мортир и пушек. С армией двигался обоз – не менее 10 тыс. подвод.

В стратегическом отношении поход на Нарву явно запоздал. Дания капитулировала. Саксонская армия вскоре отступит от Риги. То есть шведы получили возможность сконцентрировать усилия на России. Логично было перейти к стратегической обороне, готовить приграничные крепости к осаде, чтобы обескровить врага, а затем перейти в контрнаступление. Поход начался в неудачное для боевых действий время (ждали известия о мире с турками). Осенняя распутица замедляла движение полков, приближалась зима. Обычно тогда в такое время войска отсиживались на «зимних квартирах». Подвод не хватало, что замедляло сосредоточение и движение полков. Снабжение организовали плохо, не хватало провианта и фуража. Обмундирование быстро пришло в негодное состояние. Сама армия была в переходном состоянии: старые традиции разрушались, новые ещё не устоялись. Пётр строил армию западного образца, но новых полков было всего два (Семёновский и Преображенский), ещё два были частично организованы по западному образцу (Лефортовский и Бутырский). Пётр и его окружение сделали ошибочную ставку на всё западное (хотя русские столетиями били врага, как на западе, так и на юго-востоке). Обучение войск производилось иностранными офицерами, по Воинскому уставу, созданному по образцу шведского и австрийского. В командовании было засилье иностранцев. То есть армия утратила национальный дух. Это резко отрицательно сказалось на её боеспособности.

Сам русский царь пребывал в плену оптимистических надежд. По свидетельству современников, Пётр Алексеевич горел желанием начать войну и разгромить шведов. Очевидно, что царь был убежден в боеспособности армии. Иначе он не повёл бы полки навстречу катастрофе. При этом боеспособность русской армии и военной реформы высоко оценивалась не только царем, но и иностранными наблюдателями. В частности, саксонский генерал Ланг и посол Гейнс. Они не скрывали своих впечатлений от Петра. После капитуляции Дании, о чём в Москве знали, Пётр имел основания приостановить поход в Ингерманландию. Чтобы организовать оборону, завершить военную реформу, улучшить снабжение и работу военной промышленности. Пётр, однако, этого не сделал. Очевидно, он переоценивал свои силы и недооценивал армию неприятеля. С другой стороны, тогда Пётр преклонялся перед «просвещённой» Европой (позднее, после ряда тяжелых ошибок, он многое изменит в своей европейской политике), хотел выглядеть перед европейским дворами человеком, который не нарушает свои обязательства.

Осада Нарвы

Пётр двигался в свойственной ему манере: часто круглосуточно, делая только остановки для смены лошадей, иногда и ночью. Поэтому опередил войска. Из Твери 2 гвардейских и 4 солдатских полка отбыли одновременно. В Новгород государь прибыл 30 августа, а полки – через шесть дней. После трёхдневного отдыха полки двинулись к Нарве. Дивизии Вейде, Головина и Репнина задерживались из-за нехватки транспорта (подвод). Головин прибыл в Новгород только 16 сентября, а Репнин был ещё в Москве.

Тем временем шведский король, не теряя времени, посадил войска на корабли, пересек Балтику и 5 (16) октября высадился в Ревеле и Пернау (около 10 тыс. солдат). Шведы собирались идти на помощь Нарве. Карл не стал спешить и дал армии длительный отдых. Пётр направил на разведку конный отряд Шереметева (5 тыс. человек). Русская конница двигалась три дня и прошла 120 верст. По пути разгромила две небольшие передовые «партии» (подразделение, отряд) противника. Пленные рассказали о наступлении 30–50 тыс. шведской армии. Шереметев отступил и 3 ноября сообщил об этом царю. Он оправдывался зимними условиями и большим количеством больных. Это разозлило Петра, он в резких выражениях приказал воеводе продолжить разведывательный рейд. Шереметев выполнил приказ. Но сообщил о тяжелых условиях: селений, все сожжены, нет дров, вода «безмерно худа» и люди болеют, фуража нет.

4 (15) ноября шведы двинулись из Ревеля на восток. Король двигался налегке, без сильной артиллерии (37 пушек) и обоза, солдаты несли с собой небольшие запасы провианта. Шереметев имел возможности приостановить движение противника. Однако совершил ряд ошибок. Его конница имела возможности отслеживать движение врага и узнать подлинную численность вражеской армии. Но этого не сделали, более того, ввели в заблуждение главное командование (численность врага сильно преувеличивали). Конницу разбили на мелкие отряды, и разослали по окрестностям для сбора провианта и фуража. Лишись возможности угрожать врагу с флангов и тыла. Шведы же вели разведку и добились внезапности. Русские конные отряды отступили и не смогли оказать достойного сопротивления врагу. Шереметев отвёл свою рать к Нарве. Прибыл он туда 18 (29) ноября и сообщил, что по его пятам идёт шведская армия.

Сражение

Сам Пётр с фельдмаршалом Головиным и фаворитом Меншиковым покинул армию за несколько часов до прибытия Шереметева. Он передал главное командование саксонскому фельдмаршалу Карлу Евгению де Круа (родом из Нидерландов). Саксонский полководец прибыл с группой генералов к Петру с посланием от Августа (тот просил русские войска на помощь). Герцог де Круа, не зная обстановки, не доверяя русской армии, сопротивлялся, но Пётр настоял на своём. После победы шведы объявили, что русский царь струсил и бежал с поля боя. Очевидно, это ложь. Прежние события (Азовские походы) и будущие битвы, показали, что Пётр Алексеевич не был малодушным человеком. Наоборот, не раз показывал личную храбрость и мужество. Видимо, он считал, что до решающей битвы ещё есть время, недооценивал врага. Можно подтянуть отставшие полки, договориться с саксонским монархом о совместных действиях. Также он слишком доверял иностранному генералитету. Считал, что врага остановят и без него. Ни царь, ни его генералы ещё не сталкивались с Карлом XII, его манерой боя. Не могли предположить, что тот с ходу бросится в атаку, без разведки, без отдыха уставших солдат. Предполагалось, что шведское командование сначала проведёт разведку местности, устроит сильный лагерь и затем будет пытаться помочь гарнизону Нарвы.

Шведская армия вышла к русским позициям утром 19 (30) ноября 1700 года. В отличие от противника, Карл хорошо знал о численности и расположении русских. Зная, что у русских самые сильные позиции в центре, король решил сконцентрировать усилия на флангах, прорвать оборону, прижать врага к крепости и сбросить в реку. Шведов было значительно меньше, но они были лучше организованы и построены в две линии с резервом. На левом фланге в 1-й линии стояли полки Реншильда и Горна, во второй – резерв Риббинга; в центре войска Поссе и Майделя, впереди артиллерия Шёблада; на правом фланге – генерал Веллинг, за ним кавалерия Вахтмейстера. Сражение началось в 11 утра с артиллерийской перестрелки, которая продолжалась до 2 часов дня. Шведы хотели выманить русских из укреплений, но без успеха. Шведскому королю повезло и с погодой. Повалил густой снег. Видимость упала до 20 шагов. Это позволило шведам незаметно подойти к русским укреплениям и засыпать фашинами (связки хвороста) ров. Они внезапно атаковали и захватили позиции с пушками.

Как показало сражение, даже после прорыва линии не всё было потеряно. Русские сохраняли численное преимущество и могли переломить ход битвы, отбросить врага. Большую роль могла сыграть конница, зайти в тыл к шведам (если бы не бежала). На правом фланге Семёновский, Преображенский, Лефортовский полки и примкнувшие к ним солдаты из дивизии Головина создали укрепление из возов и рогаток, яростно отбили все атаки неприятеля. Колонна Реншильда была рассеяна огнём русских гвардейцев. На левом фланге натиск врага отразила дивизия Вейде. Сам Карл прибыл на поле боя, чтобы поддержать солдат, но русские стояли. Погиб генерал Риббинг, были ранены Реншильд и Майдель. Под Карлом была убита лошадь. Ночью начались беспорядки уже в шведской армии. Часть пехоты дорвалась до обозов, устроила погром и перепилась. Шведы принимали в темноте друг друга за русских и начинали перестрелки. Карл на следующий день планировал возобновить бой.

Нарвская катастрофа была тяжелым ударом по русской армии и державе. Её причины в военно-политических просчётах и ошибках командования. Союзников переоценили, как и свои силы, противника, наоборот, недооценили. Войну начали в неудачное время. Втянулись в плохо организованную осаду Нарвы, инициативу отдали врагу. Плохо подготовились. Разведку провалили. Доверили армию иностранным полководцам и офицерам, подорвав доверие солдат к командованию. Нарва стала отличным уроком для Петра и его окружения. Мобилизовала царя, страну и народ. Шведское верховное командование, наоборот, переоценило Нарвскую викторию. Русских по одному сражению, где сошлось сразу несколько неблагоприятных для нашей армии факторов, сочли слабым противником. Карл не стал развивать успех, а при наступлении шведов Пётр мог попросить мира. Он и его генералы решили бить и грабить Речь Посполитую. При этом сыграл свою роль и личностный фактор. Карл XII русского царя недооценил, посчитал трусом, бросившим армию. А саксонского князя презирал, ненавидел, как человека, который, по его мнению, сформировал Северный союз. Хотел наказать Августа, лишить его польской короны. Поэтому Карл повернул войска на запад. Решил, что нельзя идти на Москву, пока в тылу саксонские войска. Также против Швеции могла в любой момент выступить Речь Посполитая, которая пока воздерживалась от этого.