нэпман это в истории

Нэпманы

Нэпманы, совбуры (советская буржуазия) — разговорное название предпринимателей в Советской России и СССР в период нэпа.

Допускалось только мелкое предпринимательство. Нэпманы, согласно Конституции РСФСР 1918 г. и Конституции РСФСР 1925 г., были лишены избирательных прав как «нетрудовые элементы».

Со второй половины 1926-го года началось осуществление политики по вытеснению частного сектора в экономике, прежде всего путем резкого увеличения налогов. 11 октября 1931 г. было принято постановление о полном запрете частной торговли в СССР. [1]

К началу 1930-х годов в СССР частные предприниматели как социальная группа перестали существовать, бывшие нэпманы подвергались репрессиям.

Примечания

Ссылки

Полезное

Смотреть что такое «Нэпманы» в других словарях:

Новая экономическая политика — Запрос «НЭП» перенаправляется сюда; см. также другие значения. РСДРП РСДРП(б) РКП(б) ВКП(б) КПСС История партии Октябрьская революция Военный коммунизм Новая экономическая политика Ленинский призыв Сталинизм Хрущёвская оттепель… … Википедия

Облигация — (Вond) Понятие облигации, классификация облигаций, история облигаций Информация о понятии облигации, классификация облигаций, история облигаций Содержание Содержание 1. Общая характеристика и классификация облигаций. Срок погашения. Оговорки об… … Энциклопедия инвестора

Экономическая политика — (Economic policy) Определение экономической политики, история экономической политики Информация об определении экономической политики, история экономической политики Содержание Содержание История экономической Новая экономическая политика НЭП в… … Энциклопедия инвестора

Иоффе, Ю. — [1882 ] еврейский пролетарский писатель прозаик. С раннего детства вел жизнь, полную лишений. С 12 летнего возраста вплоть до 1925 работал портным. Активно участвовал в дооктябрьском рабочем движении. Подвергался арестам. Литературную работу… … Большая биографическая энциклопедия

Новая экономическая политика — нэп, проводилась КПСС и Советским государством в переходный от капитализма к социализму период; названа новой, в отличие от экономической политики периода Гражданской войны 1918 20. Начала осуществляться в 1921 по решению Десятого съезда… … Большая советская энциклопедия

Правый уклон в ВКП(б) — Правый уклон в ВКП(б), оппортунистическое течение в 1928 30, возглавлявшееся группой Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова, М. П. Томского. Социалистическое строительство в СССР проходило в сложной международной и внутренней обстановке. Империалисты… … Большая советская энциклопедия

СССР. Эпоха социализма — Великая Октябрьская социалистическая революция 1917. Образование Советского социалистического государства Февральская буржуазно демократическая революция послужила прологом Октябрьской революции. Только социалистическая революция … Большая советская энциклопедия

Правый уклон в ВКП — (б) оппортунистическое течение в 1928 30, возглавлявшееся группой Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова, М. П. Томского. Социалистическое строительство в СССР проходило в сложной международной и внутренней обстановке. Империалисты пытались сорвать … Большая советская энциклопедия

нэ́пман — а, м. разг. Частный предприниматель, торговец периода нэпа. Селились в те годы на этой улице всякие мелкие нэпманы, кустари, люди неизвестных профессий, а то и просто бывшие люди. Шефнер, Облака над дорогой. [От слова нэп и нем. Mann человек] … Малый академический словарь

Иоффе — Ю. (1882 ) еврейский пролетарский писатель прозаик. С раннего детства вел жизнь, полную лишений. С 12 летнего возраста вплоть до 1925 работал портным. Активно участвовал в дооктябрьском рабочем движении. Подвергался арестам. Литературную работу… … Литературная энциклопедия

Нэпман это в истории

ВЫНУЖДЕННЫЙ НЭП

После семи лет Первой мировой и гражданской войны положение страны было катастрофическим. Она потеряла более четверти своего национального богатства. Не хватало самых необходимых продуктов питания.

По некоторым данным, людские потери с начала Первой мировой войны от боевых действий, голода и болезней, «красного» и «белого» террора составили 19 миллионов человек. Эмигрировали из страны около 2 миллионов человек, причем среди них – почти все представители политической и финансово-промышленной элиты дореволюционной России.

До осени 1918 года огромные поставки сырья и продовольствия осуществлялись, согласно условиям мира, в Германию и Австро-Венгрию. Отступая из России, интервенты вывезли с собой пушнины, шерсти, леса, нефти, марганца, зерна, промышленного оборудования на многие миллионы золотых рублей.

Недовольство политикой «военного коммунизма» все ярче проявлялась в деревне. В 1920 году развернулось одно из самых массовых крестьянских повстанческих движений под руководством Антонова – «антоновщина».

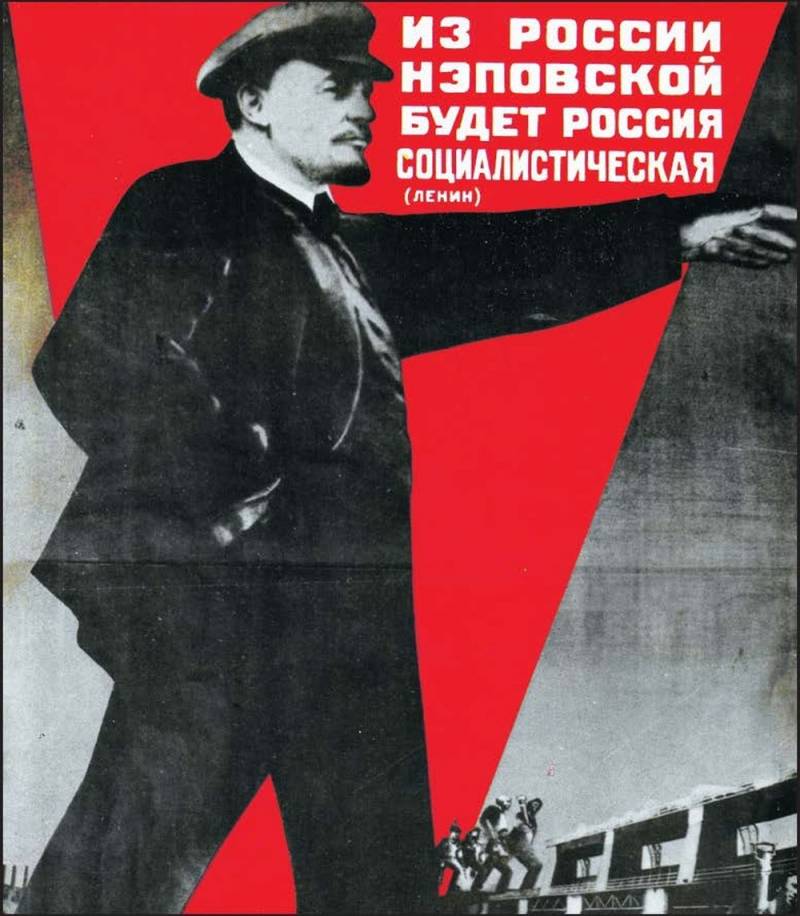

На все эти вызовы советская власть ответила НЭПом. Это был неожиданный и сильный ход.

История.РФ: НЭП, инфографический ролик

СКОЛЬКО ЛЕТ ЛЕНИН ДАВАЛ НЭПУ

Позднее, выступая с докладом «О внутренней и внешней политике республики» на IX Всероссийском съезде Советов, В. И. Ленин сказал о нэпе (23 декабря 1921 г.): «Эту политику мы проводим всерьез и надолго, но, конечно, как правильно уже замечено, не навсегда».

О ЗАМЕНЕ ПРОДРАЗВЕРСТКИ

Декрет ВЦИК «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом», принятий на основе решения Х съезда РКП(б) «О замене разверстки натуральным налогом» (март 1921 г.), положил начало переходу к новой экономической политике.

1. Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на основе более свободного распоряжения земледельца продуктами своего труда и своими хозяйственными средствами, для укрепления крестьянского хозяйства и поднятия его производительности, а также в целях точного установления падающих на земледельцев государственных обязательств, разверстка, как способ государственных заготовок продовольствия, сырья и фуража, заменяется натуральным налогом.

2. Этот налог должен быть меньше налагавшегося до сих пор путем разверстки обложения. Сумма налога должна быть исчислена так, чтобы покрыть самые необходимые потребности армии, городских рабочих и неземледельческого населения. Общая сумма налога должна быть постоянно уменьшаема, по мере того как восстановление транспорта и промышленности позволит Советской власти получать продукты сельского хозяйства в обмен на фабрично-заводские и кустарные продукты.

3. Налог взимается в виде процентного или долевого отчисления от произведенных в хозяйстве продуктов, исходя из учета урожая, числа едоков в хозяйстве и наличия скота в нем.

4. Налог должен быть прогрессивным; процент отчисления для хозяйств середняков, маломощных хозяев и для хозяйств городских рабочих должен быть пониженным. Хозяйства беднейших крестьян могут быть освобождаемы от некоторых, а в исключительных случаях и от всех видов натурального налога.

Старательные хозяева-крестьяне, увеличивающие площади засева в своих хозяйствах, а равно увеличивающие производительность хозяйств в целом, получают льготы по выполнению натурального налога. (. )

7. Ответственность за выполнение налога возлагается на каждого отдельного хозяина, и органам Советской власти поручается налагать взыскания на каждого, кто не выполнил налога. Круговая ответственность отменяется.

Для контроля за применением и выполнением налога образуются организации местных крестьян по группам плательщиков разных размеров налога.

8. Все запасы продовольствия, сырья и фуража, остающиеся у земледельцев после выполнения ими налога, находятся в полном их распоряжении и могут быть используемы ими для улучшения и укрепления своего хозяйства, для повышения личного потребления и для обмена на продукты фабрично-заводской и кустарной промышленности и сельскохозяйственного производства. Обмен допускается в пределах местного хозяйственного оборота как через кооперативные организации, так и на рынках и базарах.

9. Тем земледельцам, которые остающиеся у них после выполнения налога излишки пожелают сдать государству, в обмен на эти добровольно сдаваемые излишки должны быть предоставлены предметы широкого потребления и сельскохозяйственного инвентаря. Для этого создается государственный постоянный запас сельскохозяйственного инвентаря и предметов широкого потребления как из продуктов внутреннего производства, так и из продуктов, закупленных за границей. Для последней цели выделяется часть государственного золотого фонда и часть заготовленного сырья.

10. Снабжение беднейшего сельского населения производится в государственном порядке по особым правилам. (. )

Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. Сб. документов. М.. 1957. Т. 1

ОГРАНИЧЕННАЯ СВОБОДА

Переход от «военного коммунизма» к НЭПу был провозглашен Х съездом Российской коммунистической партии 8‑16 марта 1921 г.

В сельскохозяйственной сфере продразверстка была заменена более низким продналогом. В 1923‑1924 гг. было разрешено вносить продналог продуктами и деньгами. Была разрешена частная торговля излишками. Легализация рыночных отношений влекла за собой перестройку всего хозяйственного механизма. Был облегчен найм рабочей силы в деревне, разрешена аренда земли. Однако налоговая политика (чем больше хозяйство, тем выше налог) приводило к дроблению хозяйств. Кулаки и середняки, разделяя хозяйства, пытались избавиться от высоких налогов.

Была проведена денационализация мелкой и средней промышленности (передача предприятий из государственной собственности в частную аренду). Допускалась ограниченная свобода частного капитала в промышленности, торговле. Разрешалось использовать наемный труд, появилась возможность создания частных предприятий. Наиболее крупные и технически развитые фабрики и заводы объединились в государственные тресты, работавшие на хозрасчете и самоокупаемости («Химуголь», «Государственный трест машиностроительных заводов» и др.). На государственном снабжении первоначально остались металлургия, топливно‑энергетический комплекс, частично транспорт. Развивалась кооперация: потребительская сельскохозяйственная, культурно‑промысловая.

Уравнительная оплата труда, характерная для времен Гражданской войны, заменялась новой поощрительной тарифной политикой, учитывающей квалификацию рабочих, качество и количество производимых продуктов. Была отменена карточная система распределения продовольствия и товаров. «Пайковая» система заменена денежной формой зарплаты. Отменена всеобщая трудовая повинность и трудовые мобилизации. Восстановились крупные ярмарки: Нижегородская, Бакинская, Ирбитская, Киевская и др. Открывались торговые биржи.

В 1921‑1924 гг. была проведена финансовая реформа. Создана банковская система: Государственный банк, сеть кооперативных банков, Торгово‑промышленный банк, Банк для внешней торговли, сеть местных коммунальных банков я др. Введены прямые и косвенные налоги (промысловый, подоходный, сельскохозяйственный, акцизы на товары массового потребления, местные налоги), а также плата за услуги (транспорт, связь, коммунальное хозяйство и др.).

В 1921 г. началась денежная реформа. В конце 1922 г. в обращение была выпущена устойчивая валюта – советский червонец, применявшийся для краткосрочного кредитования в промышленности и торговле. Червонец обеспечивался золотом и другими легко реализуемыми ценностями и товарами. Один червонец приравнивался к 10 дореволюционным золотым рублям, а на мировом рынке он стоил около 6 долларов. Для покрытия бюджетного дефицита продолжался выпуск старой валюты ‑ обесценивавшихся советских знаков, вскоре вытесненных червонцем. В 1924 г. вместо совзнаков были выпущены медные и серебряные монеты и казначейские билеты. В ходе реформы удалось ликвидировать бюджетный дефицит.

НЭП привел к быстрому оживлению экономики. Появившаяся у крестьян экономическая заинтересованность в производстве сельскохозяйственной продукции позволила быстро насытить рынок продовольствием и преодолеть последствия голодных лет «военного коммунизма».

Однако уже на раннем этапе НЭПа признание роли рынка сочеталось с мерами по его упразднению. Большинство руководителей коммунистической партии отнеслось к НЭПу как к «неизбежному злу», опасаясь, что он приведет к реставрации капитализма.

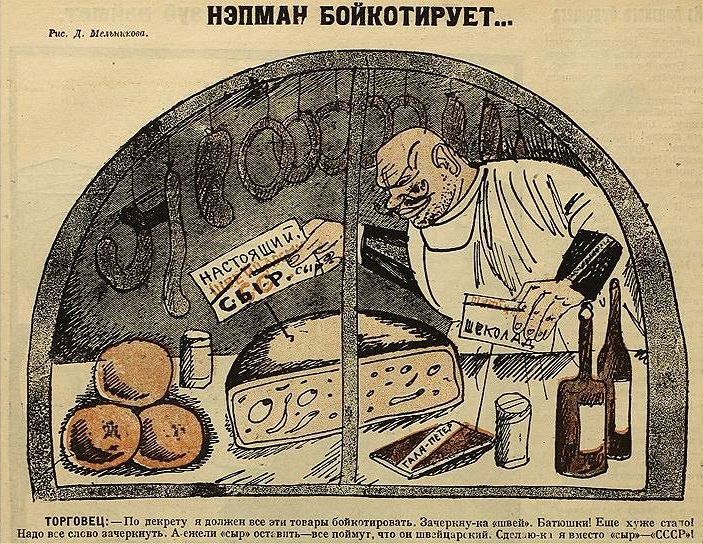

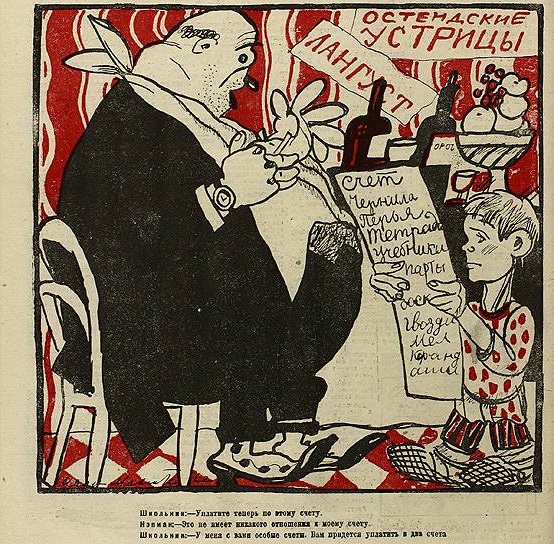

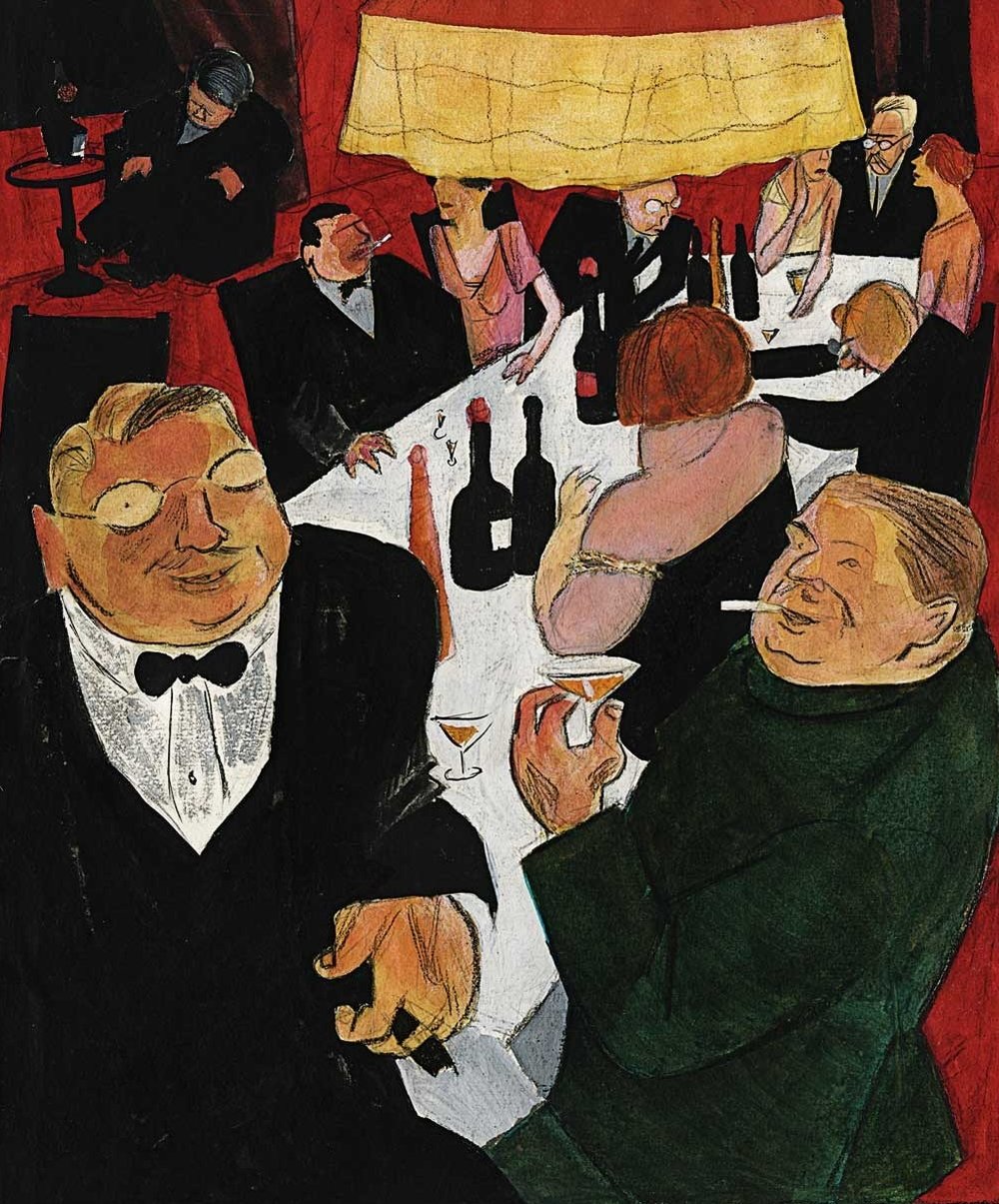

Охваченные боязнью НЭПа, партийно-государственные верхи принимали меры по его дискредитации. Официальная пропаганда всячески третировала частника, в общественном сознании формировался образ «нэпмана» как эксплуататора, классового врага. С середины 1920‑х гг. меры по сдерживанию развития НЭПа сменились курсом на его свертывание.

НЭПМАНЫ

По своему политическому, социальному и экономическому положению представители этого слоя резко отличались от прочего населения. Согласно действовавшему в 20-е годы законодательству, они лишались избирательных прав, возможности учить своих детей в одних школах с детьми других социальных групп населения, не могли легально выпускать свои газеты или вести пропаганду своих взглядов каким-либо иным способом, не призывались на службу в армии, не были членами профсоюзов и не занимали должности в государственном аппарате…

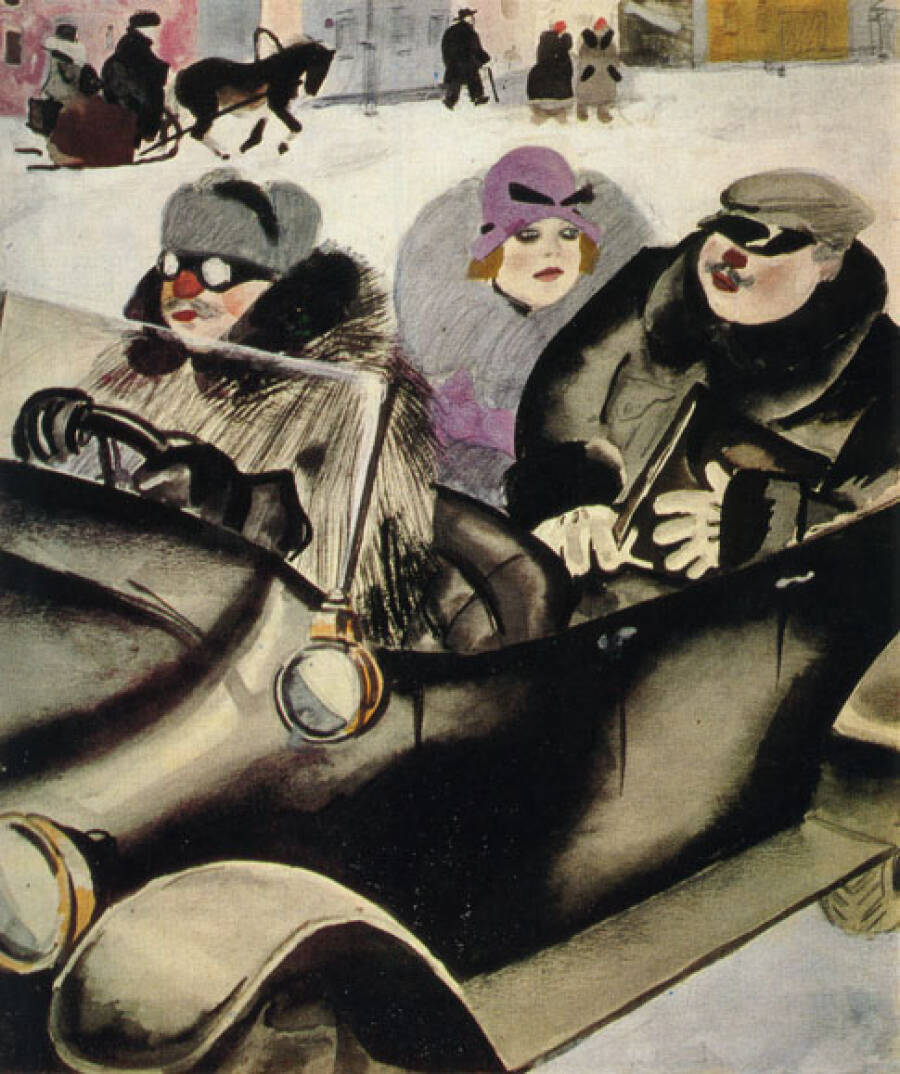

Предпринимателей 20-х годов отличала удивительная мобильность. М. Шагинян писала: «Нэпманы разъезжают. Они магнетизируют собой огромные русские пространства, избывая их с курьерской скоростью, то на крайний юг (Закавказье), то на крайний север (Мурманск, Енисейск), часто взад и вперед без передышки»(2).

Е. Демчик. «Новые русские», годы 20-е. Родина. 2000, №5

Значение слова «нэпман»

[От слова нэп и нем. Mann — человек]

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

НЭ’ПМАН, а, м. (нов. истор. пренебр.). Торговец, спекулянт, частный предприниматель в первоначальный период нэпа. [Составлено из нэп и нем. слова Mann — человек.]

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

нэ́пман

1. разг. частный предприниматель, торговец в первоначальный период нэпа ◆ Конечно, не молодой, трудно начинать жизнь по-новому — а чтобы ну год-другой перетерпеть, вон Шариков тоже был «паразитический», а в конце концов дожил, дотерпел, и в анкетном листике значится «нэпман» — красный купец, и как ни в чем не бывало. А. М. Ремизов, «Взвихренная Русь», 1917—1924 г. (цитата из НКРЯ) ◆ — Почему же вы — труженик? — Да уж известно — не нэпман. Булгаков, «Собачье сердце», 1925 г. (цитата из НКРЯ) ◆ — Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу, — сказал посетитель, — мне всякий даст, но, вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения. Сын революционера — и вдруг просит денег у частника, у нэпмана… Последние слова сын лейтенанта произнес с надрывом. ИП, «Золотой теленок», 1931 г. (цитата из НКРЯ)

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова либерал-демократ (существительное):

Нэпман — человек новой эпохи

Советская власть подчёркивала, что в нэпманы пошли исключительно мелкие предприниматели царского времени и их приказчики.

Столкнувшись с необходимостью частичных уступок капиталистическим отношениям, советская власть в то же время постоянно подчёркивала не только их временный характер, но и отсутствие какой-либо прочной социальной основы — это «люди прошлого», «бывшие», «пережитки», «осколки царской России».

Между тем действительность была далека от этих утверждений. Во-первых, на коммерцию, с которой в первую очередь ассоциировалась у обывателя новая экономическая политика, приходилась не самая большая доля тех, кто занялся собственным делом. Например, на Урале в 1926-м году абсолютное большинство предпринимателей было занято в кустарно-ремесленной промышленности, около четверти — в сельском хозяйстве, и лишь около 17% — непосредственно в торговле. Другое дело, что после периода «военного коммунизма» с его прямым распределением и сопутствующим чёрным рынком торговля находилась в таком упадке, что в первые годы эта одна шестая всех нэпманов контролировала три четверти всей торговли, и только во второй половине 1920-х отступила на второе место, пропустив вперёд кооперацию, но по-прежнему сохраняла оборот на уровне около 40%. Таким образом, основная масса «советских буржуев» — не коммерсанты с набриолиненными причёсками в костюмах и лаковых штиблетах, а кустари, как правило, кустари-одиночки: слесарные и столярные работы, швейные ателье и обувные мастерские, ремонт всех видов.

Таким образом, дореволюционный купец, твёрдо усвоивший, что с любой властью надо дружить, вызывал меньшие опасения, чем вынырнувшие кто откуда на волне НЭПа прохиндеи всех мастей, почуявшие, что новая экономика предоставляет практически неограниченные возможности для жульнического обогащения.

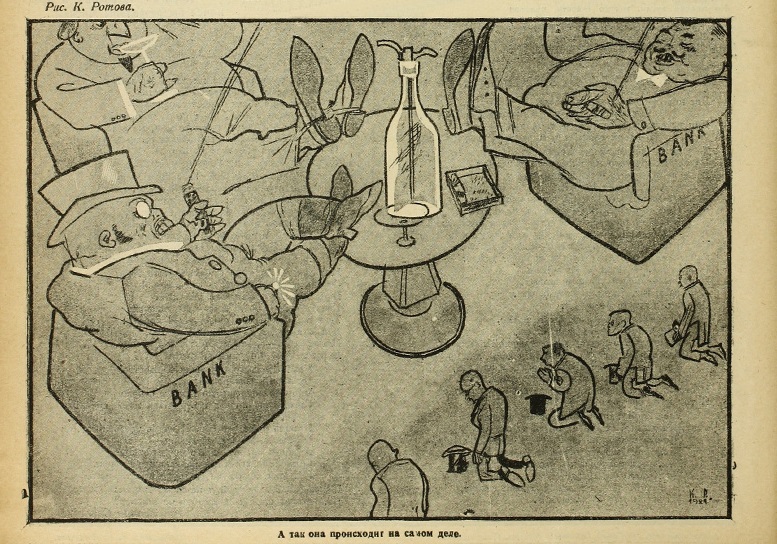

Этот тип был выпестован периодом «военного коммунизма» и хаосом Гражданской войны: неслучайно «расцветший» при НЭПе на кредитах на фиктивное производство и сомнительной хозяйственной деятельности около госпредприятий, герой романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова Александр Иванович Корейко свой первый миллион сделал ещё до того, как НЭП набрал силу — спекуляцией медикаментами во время эпидемии тифа и похищением поезда с продовольствием, собранным для голодающих Поволжья.

Ничего удивительного, что пройдя подобный «естественный отбор» и приобретя (или укрепив) столь специфические навыки, «новые коммерсанты» немедленно перенесли свои криминальные методы работы в экономическую жизнь периода НЭПа, тем более, что слабость государства, его неумение организовать должный контроль и эффективную борьбу с преступностью создавали для этого воистину райские условия. Возвращение после «лимонов» (миллионов) первых советских лет «твёрдых денег» благодаря финансовой реформе 1922-го года оживило экономику, но и создало новые возможности для махинаций с кредитами, всевозможных мошенничеств и самой беззастенчивой спекуляции.

Наличие «быстрых денег» с одной стороны, примитивные представления о «шикарной жизни» вкупе с пониманием временности, даже кратковременности своего «счастья» с другой, породили особый нэповский стиль, образ жизни, заимствованный во многом у дореволюционных ростовских налётчиков и одесских контрабандистов (не будем забывать и про широкую амнистию мая 1917-го, вернувшую около 40 тыс. «джентльменов удачи» с каторги и из сибирской ссылки).

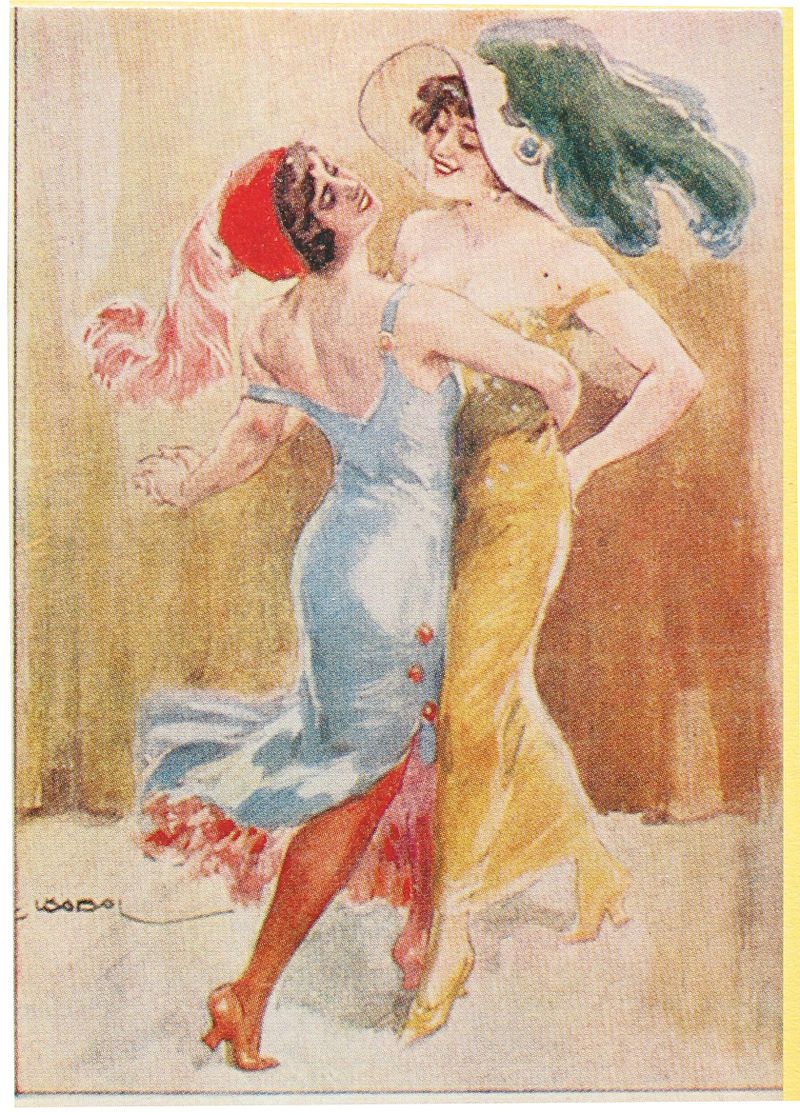

В Москве — то же. По воспоминаниям Корнея Чуковского: «Очень я втянулся в эту странную жизнь и полюбил много и многих… пробегая по улице — к Филиппову за хлебом или в будочку за яблоками, я замечал одно у всех выражение — счастья. Мужчины счастливы, что на свете есть карты, бега, вина и женщины; женщины со сладострастными, пьяными лицами прилипают грудями к оконным стёклам на Кузнецком, где шелка и бриллианты. Красивого женского мяса — целые вагоны на каждом шагу, — любовь к вещам и удовольствиям страшная, — танцы в таком фаворе, что я знаю семейства, где люди сходятся в 7 час. вечера и до 2 часов ночи не успевают чаю напиться, работают ногами без отдыху… Все живут зоологией и физиологией…».

Нетрудно представить, какое озлобление «широких масс трудящихся» вызывал этот «праздник жизни» на фоне чудовищной безработицы (в городах её официальный уровень находился около 8−10%), низких зарплат и тяжелейших жилищных условий.

НЭП – путь к новой катастрофе или к спасению?

Истощение страны

Мировая война, Смута, интервенция и массовая миграция привели к истощению России, её ресурсов, людских и материальных. Политика военного коммунизма, мобилизационная политика с целью противостояния врагам большевиков, перестала быть терпимой для большей части крестьянства (подавляющая часть населения России), разорённого войной и истощённого неурожаем. Крестьяне начали выступать против Советской власти. Страна стояла перед угрозой новой вспышки войны города и деревни, а за этим могло последовать новое внешнее вторжение Запада, националистических режимов Польши и Финляндии, белогвардейцев.

Естественным ответом на отсутствие рынка, изъятие продовольствия через продразвёрстку, было сокращение крестьянами посевной площади. Крестьяне сократили производство сельхозпродуктов до минимума, необходимого для пропитания одной семьи. А крупные хозяйства, существовавшие до революции, были повсеместно разрушены. Земельные участки повсеместно измельчали, утратили товарность. В 1920 году сельское хозяйство давало только около половины довоенной продукции. А запасы, которые существовали ранее, были использованы в ходе войны. Перед страной замаячила угроза масштабного голода. В 1921-1922 гг. голод охватил территорию 35 губерний, от него пострадали десятки миллионов людей, около 5 млн погибло. Особенно сильно пострадали Поволжье, Южный Урал и Южная Украина.

Ситуация в промышленности была ещё хуже. В 1920 г. продукция тяжёлой промышленности составляла около 15 % довоенной. Производительность труда составляла лишь 39 % от уровня 1913 г. Рабочий класс сильно пострадал. Многие погибли на фронтах Гражданской. Заводы и фабрики стояли, многие закрыли. Рабочие уходили в деревни, спасались натуральным хозяйством, становились кустарями, мелкими торговцами (мешочники). Шёл процесс деклассирования рабочих. Голод, безработица, усталость от войны и прочие невзгоды были причинами недовольства рабочих.

Основой экономики России и главным источником ресурсов было сельское хозяйство. А оно было в полном упадке. Крупные хозяйства практически исчезли, дворы с посевной площадью свыше 8 десятин составляли около 1,5 %. Полностью преобладали дворы с небольшими наделами – с посевными до 4 десятин, и одной лошадью. Доля хозяйств, имеющих более 2 лошадей, упала с 4,8 до 0,9 %. Безлошадных хозяйств было более трети. Война привела к гибели большого количества работоспособных мужчин, часть стала инвалидами, калеками. Была утрачена большая часть рабочего скота.

При сохранении текущей ситуации Россия могла потерять остатки промышленности, развитой инфраструктуры (включая железные дороги), крупные города. Промышленность стала бы чисто кустарной, обслуживающей интересы крестьян. Страна утрачивала возможность содержать государственный аппарат и армию. А без этого Россию бы просто сожрали крупные и мелкие внешние хищники.

Поэтому после чрезвычайного периода войны советское государство пыталось наладить хозяйство. Двум наиболее авторитетным экономистам-аграрникам России Л. Литошенко и А. Чаянову поручили подготовить два альтернативных проекта. Литошенко предложил продолжить в новых условиях «столыпинскую реформу» – ставка на фермерство с крупными земельными участками и наёмными работниками. Чаянов исходил из развития крестьянских хозяйств без наёмного труда с их постепенной кооперацией. Эти проекты обсуждались летом 1920 года на комиссии ГОЭЛРО (прообраз планового органа) и в Наркомате земледелия. В основу государственной политики решили положить план Чаянова.

Главные вехи НЭПа

8 марта 1921 года в Москве открылся X съезд РКП (б). Он проходил на фоне Кронштадтского мятежа и ряда крестьянских восстаний по всей России. При этом Кронштадт не был первопричиной введения НЭПа. Текст резолюции о НЭПе был представлен в ЦК 24 февраля 1921 г. Съезд принял решение о переходе от политики военного коммунизма к новой экономической политике и о замене продразвёрстки продналогом. Также съезд принял предложенную В. Лениным специальную резолюцию «О единстве партии». В документе указывалось на вред и недопустимость какой бы то ни было фракционности и предписывалось немедленно распустить все фракционные группы и платформы. Запрещались любые фракционные выступления. За нарушение этих требований исключали из партии. Летом в компартии прошла чистка, около четверти членов исключили из РКП (б).

В НЭП входило несколько важных декретов. Декрет от 21 марта 1921 г. заменял продовольственную развёрстку продналогом. При продразвёрстке изымали до 70 % сельхозпродуктов, налог составлял около 30 %. Остальное оставлялось семье и можно было использовать для продажи. При этом налог становился прогрессивным – чем беднее семья, тем он меньше. В ряде случаев крестьянское хозяйство вообще могли освободить от налога. Декрет от 28 марта 1921 г. вводил свободу торговли сельхозпродуктами. 7 апреля 1921 г. разрешили кооперативы. Декреты 17 и 24 мая создавали условия для развития частного сектора (мелкая, кустарная промышленность и кооперативы) и материальной базы сельского хозяйства. Декрет от 7 июня разрешал создавать мелкие предприятия со штатом до 20 человек. 4 октября 1921 года учреждён Госбанк РСФСР.

«Крестьянский Брест»

НЭП породил острые дискуссии в партии. Его называли «отступлением», «крестьянским Брестом». Среди части профессиональных революционеров ненависть к «крестьянскому» началу России была весьма устойчивой и ярко выраженной. Поощрять крестьянство многие большевики не желали. Однако Ленин подчёркивал, что

А крестьян может удовлетворить только свобода обмена излишков. Поэтому «смычка с крестьянской экономикой» (основа НЭПа) – главное условие построения социализма. Таким образом, НЭП вызван не политическим моментом, а типом России как аграрной, крестьянской страны.

Стоит отметить, что дискуссия о НЭПе незаметно отодвинула концепцию марксизма о мировой пролетарской революции как условия социализма. Всё внимание было приковано к внутренним делам России, из чего позже выросла концепция построения социализма в одной стране.

Краткие итоги

Первый год новой политики сопровождался катастрофической засухой (из 38 млн десятин, засеянных в европейской части России, погибло 14 млн). Пришлось провести эвакуацию населения наиболее поражённых районов в Сибирь, масса людей (около 1,3 млн человек) шла самостоятельно на Украину и в Сибирь. Шок от ситуации привёл к тому, что в 1922 г. сельские работы были объявлены общегосударственным и общепартийным делом.

Но постепенно НЭП привёл к восстановлению сельского хозяйства. Уже в 1922 г. урожай составил 75 % от уровня 1913 г., в 1925 г. посевные площади достигли довоенного уровня. Главная отрасль экономики страны, сельское хозяйство, стабилизировалась. Однако проблема аграрного перенаселения, от которой страдала Россия начала XX века, не была решена. Так, к 1928 г. абсолютный прирост сельского населения составил по сравнению с 1913 г. 11 млн человек (9,3 %), а общая посевная площадь выросла всего на 5 %. Причём посевы зерновых совсем не увеличились. То есть посевы зерновых на душу населения сократились на 9 % и составили в 1928 г. всего 0,75 га. За счёт некоторого роста урожайности производство зерна на душу сельского населения выросло до 570 кг. Также выросло поголовье скота, птицы, на их прокорм тратили почти треть всего зерна. Улучшилось питание крестьян. Однако товарное производство зерна сократилось более чем вдвое, до 48 % от уровня 1913 г.

Также развивалась «натурализация» сельского хозяйства. Доля занятых в сельском хозяйстве возросла с 75 до 80 % (с 1913 к 1928 г.), а в промышленности упала с 9 до 8 %, в торговле с 6 до 3 %. Промышленность постепенно восстанавливалась. В 1925 г. валовая продукция крупной промышленности составила ¾ довоенной. Производство электроэнергии превысило уровень 1913 г. в полтора раза.

Одной из ярких черт либерализации стало пьянство населения. Производство и продажу спиртного освободили. К 1923 г. производство государственного пищевого спирта упало почти до нуля. Было разрешено частное производство и продажа наливок и настоек. Борьба с самогоноварением прекратилась. До 10 % крестьянских хозяйств производили самогон. Самогон стал в деревне суррогатом денег. Только в 1925 г. восстановили государственную монополию на производство водки. Госмонополия на водку снова стала иметь важное значение для бюджета страны. В 1927-1928 финансовом году «пьяная часть» составила 12 % доходов бюджета (в 1905 г. было 31 %). Но с этого времени начинается заметный рост потребления заводского спирта населением.

В конце 20-х годов НЭП свернули, началась форсированная индустриализация. В годы перестройки и победы демократии многие авторы представили это как следствие ошибочных и порочных воззрений советской верхушки, лично Сталина. Однако иначе совершить быстрый рывок в будущее, преодолеть отставание от ведущих держав мира на 50-100 лет, было невозможно. НЭП был нужен, чтобы дать стране и народу передышку, преодолеть разруху, восстановить разрушенное. Но далее нужна была иная политика.

В 1989 году было проведено экономическое моделирование варианта продолжения НЭПа в 1930-е годы. Оно показало, что в этом случае не было бы никакой возможности поднять обороноспособность СССР. Более того, постепенно годовой прирост валового продукта опустился бы ниже прироста населения, что привело к неуклонному обеднению народа, и страна неуклонно пошла бы к новому социальному взрыву, войне города и деревни, смуте. Очевидно, что будущего у крестьянской, аграрной России не было. В бурные 1930-1940 гг. её просто бы раздавили развитые индустриальные державы. Либо это случилось бы после начала новой Гражданской войны в России.