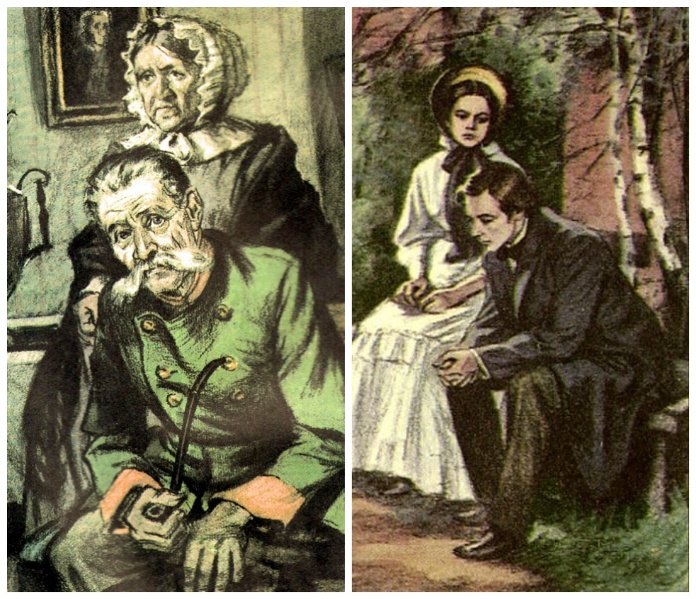

отцы и дети персонажи иллюстрации

Отцы и дети персонажи иллюстрации

*Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883) – русский писатель. Член-корреспондент Императорской Академии наук по разряду русского языка и словесности (1860). Почётный член Московского университета (1880). Почётный доктор Оксфордского университета (1879).

Современники Тургенева неоднократно подчёркивали свойственные ему способности рисовальщика-карикатуриста. Иван Сергеевич сам неплохо рисовал и был иллюстратором собственных произведений.

«Как своеобразное явление художественной культуры рассматриваются… рисунки Тургенева. …Рисунки Тургенева оригинальны…» (Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь. Искусство. Время [Текст, изоматериал] : альбом / [авт.-сост. Пищулин Юрий Петрович]. – Москва : Советская Россия, 1988. – С. 5.).

«Тургенев был великим мастером в таких беглых набросках… Рисунки представляют собой портреты действующих лиц трех рассказов, входящих в цикл «Записок охотника»: «Однодворец Овсяников», «Касьян с Красивой Мечи» и «Гамлет Щигровского уезда».

Боклевский Пётр Михайлович (1816-1897) – русский художник, график.

Пётр Михайлович Боклевский посвятил себя книжной иллюстрации. Высшим достижением художника считаются ироничные, яркие, характерные портреты и иллюстрации к произведениям русских литераторов, в том числе, И. С. Тургенева.

«Дворянское гнездо», «Отцы и дети» И. С. Тургенева П. М. Боклевский проиллюстрировал в 1862 году, «Записки охотника» – в 1859- 1869 году, «Муму» – в 1859 году.

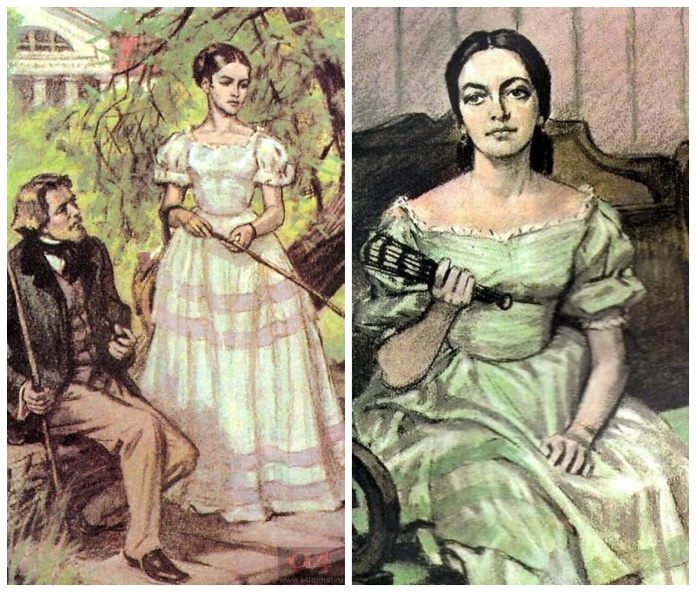

«Записки охотника» пленили художника своей яркостью, и он дал несколько рисунков к ним: появились «Хорь и Калиныч», «Ермолай и Валетка», «Касьян с Красивой Мечи», были созданы Лиза, Лаврецкий, Рудин и Инсаров, а впоследствии – типы из «Отцов и детей» – «Братья Кирсановы», Одинцова, Базаров, Кукшина и Фенечка.

Иллюстрации к «Запискам охотника» до нас, к сожалению, не дошли. Всего было 10 – 12 рисунков. Известен лишь карандашный набросок к последним рассказам – портрет «Старика из Ананьева».

Не сохранились также первоначальные рисунки к роману «Дворянское гнездо».

Рисунки к роману «Отцы и дети» известны по многочисленным авторским повторениям 1870 – 1890 годов.

О популярности рисунков художника говорит и тот факт, что даже конфетные фантики ведущих кондитерских фабрик XIX века украшались героями, вышедшими из-под руки П. М. Боклевского. Учебники литературы советского периода непременно снабжались его колоритными иллюстрациями.

Ковалевский Павел Осипович (1843-1903) – живописец. Профессор (1881). Член Академии художеств (1898).

Павел Осипович писал батальные и жанровые полотна, делал рисунки и иллюстрации.

Выполнил иллюстрации к романам И. С. Тургенева «Дворянское гнездо», «Отцы и дети».

Произведения П. О. Ковалевского находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея.

Архипов Иван (Жан) Дмитриевич (1926) – график. Член Союза художников СССР.

Иван Дмитриевич Архипов иллюстрировал и оформлял книги для Детгиза: «Отцы и дети» И. С. Тургенева (1955) и другие.

«Приятно отличается от многих изданий романа «Отцы и дети» книга, изданная Детгизом с иллюстрациями молодого художника И. Д. Архипова. Наряду со страничными иллюстрациями книгу оживляют небольшие рисунки пером, расположенные прямо в тексте. Разумеется, такие рисунки без сочетания с большими иллюстрациями не могут претендовать на раскрытие в полной мере произведения писателя, однако они являются тем необходимым дополнением, которое помогает придать образное лицо книге и делает иллюстративный цикл более завершенным.

Эти рисунки отличаются остротой характеристик героев, хорошо помогают восприятию текста и подготавливают внимание к страничным иллюстрациям».

Работы художника хранятся во многих региональных музеях и частных собраниях. (Круглый, И. А. Иллюстрации советских художников к произведениям И. С. Тургенева [Текст, изоматериал] / И. А. Круглый. – Орёл : Орловское книжное издательство, 1959. – 196 с.

Боровский Давид Борисович (1926-2004) – живописец, график, театральный художник.

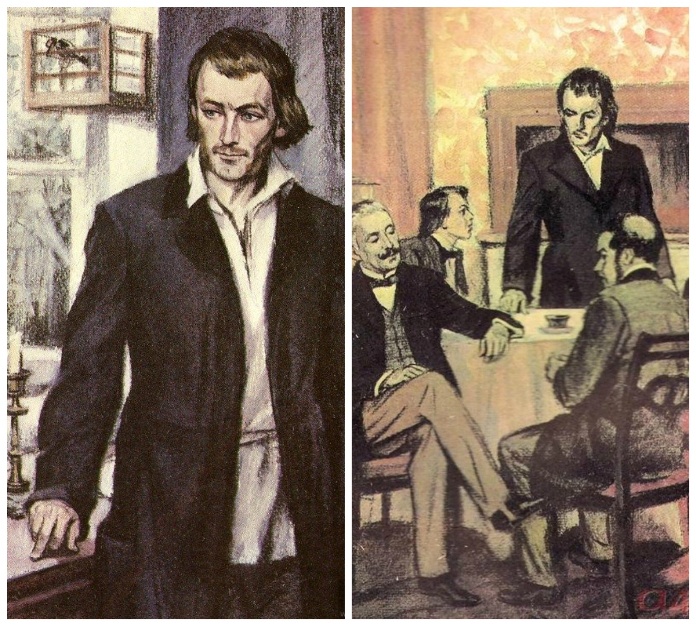

Уже в 1954-1956 годах принимал участие в оформлении собрания сочинений И. С. Тургенева, создал рисунки для 4, 5, 6 томов – очень крепкие, описательные, рисунки станкового, «оконного» типа, выполненные соусом и угольным карандашом.

И. С. Тургенев стал для художника писателем всей его жизни.

В 1962 году художник выполнил свою лучшую иллюстрационную работу зрелого периода – оформление повести И. С. Тургенева «Вешние воды».

Художник и в дальнейшем иллюстрировал Тургенева, дополняя уже сложившийся тургеневский мир новыми образами.

«Им выполнены рисунки к 12 произведениям писателя. В их числе серии к романам, повестям, а также к отдельным рассказам» (Круглый, И. А. Иллюстрации советских художников к произведениям И. С. Тургенева [Текст, изоматериал] / И. А. Круглый. – Орёл : Орловское книжное издательство, 1959. – 196 с.).

Произведения Боровского хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, а также во многих провинциальных музеях и музеях-усадьбах городов, связанных с жизнью И. С. Тургенева и дорожащих памятью о нём: Орле, Спасском-Лутовинове, Туле, Клине, французском Буживале.

Перов Василий Григорьевич (1834-1882) – художник. Профессор (1870).

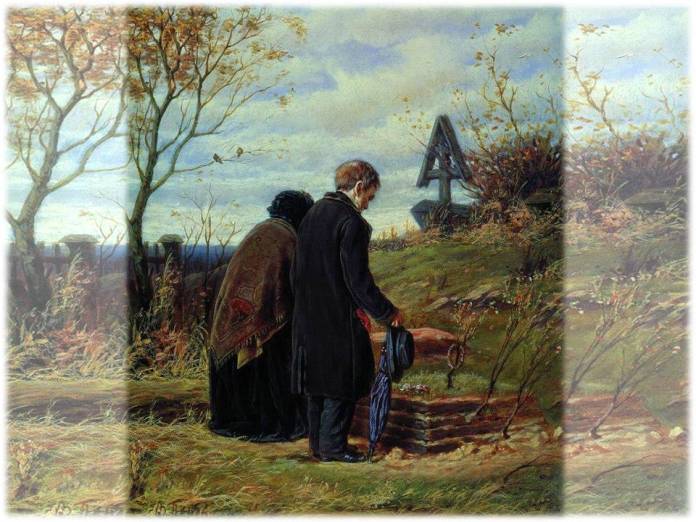

Василий Григорьевич Перов написал картину «Старики-родители на могиле сына» на сюжет романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».

Отцы и дети

Персонажи

Поиск персонажей

Знакомая Ситникова, которая, как и он, является приверженкой вульгарного нигилизма.

Княжна, тётка Анны Сергеевны Одинцовой, злая и чванная старуха. После смерти отца Анна Сергеевна поселила её у себя. В конце романа умирает, «забытая в самый день смерти».

Полное имя — Анна Сергеевна Одинцова. Аристократка, безответная любовь Базарова. Богатая двадцативосьмилетняя вдова.

Полное имя — Арина Власьевна Базарова. Мать главного героя. Набожная последовательница православияЛюбит своего сына, глубоко обеспокоена его отречением от веры.

Мать Фенечки, экономка Николая Петровича.

Ученик Базарова. Двадцатитрёхлетний сын первой жены Николая Петровича — Марии.

Полное имя — Василий Иванович Базаров. Шестидесятидвухлетний отец Базарова, штаб-лекарь, отставной армейский хирург.

Знакомый Базарова и Аркадия, приверженец нигилизма. Принадлежит к тому разряду «прогрессистов», которые отвергают любые авторитеты.

Служанка при Фенечке.

Студент-нигилист, наставник Аркадия. Учится на лекаря. Протестует против либеральных идей братьев Кирсановых и консервативных взглядов своих родителей. Революционер-демократ, разночинец.

Полное имя — Екатерина Сергеевна Локтева. Младшая сестра Одинцовой.

Возлюбленная Павла Петровича Кирсанова.

Полное имя — Матвей Ильич Колязин. Чиновник в городе.

Полное имя — Николай Петрович Кирсанов. Отец Аркадия, помещик. В начале романа он стыдится своей любви к Фенечке.

Полное имя — Павел Петрович Кирсанов. Старший брат Николая Петровича, аристократ. Отставной офицер в возрасте «под пятьдесят», аристократ, гордый, самоуверенный, ярый приверженец либерализма.

Полное имя — Сергей Николаевич Локтев. Отец Анны Сергеевны Одинцовой и Катерины. Известный аферист и игрок, после пятнадцати лет жизни в Москве и Петербурге, «проигрался в прах» и вынужден был поселиться в деревне.

Приказчик Василия Ивановича Базарова, бывший дядька Евгения Базарова. Потёртый и проворный старичок с выцветшими жёлтыми волосами.

Дочь экономки Николая Петровича — Арины Савишны. После смерти матери стала любовницей барина и матерью его ребёнка. На момент повествования ей 23 года.

Отцы и дети персонажи иллюстрации

Оренбургская областная библиотека им. Н. К. Крупской продолжает цикл публикаций, посвящённых историям создания книг-юбиляров 2021 года.

Это замечательные книги, которые читают и перечитывают люди разных поколений.

160 лет назад был написан роман русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети».

Замысел романа возник у автора летом 1860 года, и к 30 сентября был готов план «до малейших подробностей». А летом 1861 года Иван Сергеевич сообщил в письме: «. Мой труд окончен наконец, 20 июля написал я блаженное последнее слово». Роман стал знаковым для времени «великих реформ», а образ главного героя был воспринят молодёжью как пример для подражания.

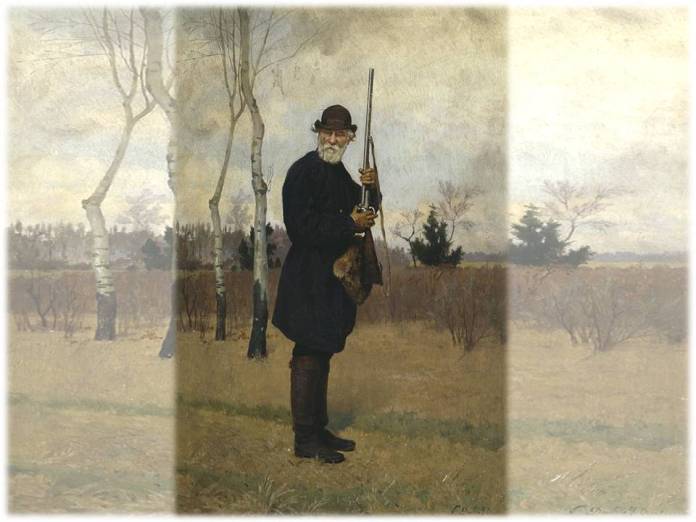

Портрет И. С. Тургенева в костюме охотника. 1879 год

Художник Н. Д. Дмитриев-Оренбургский

В структуре тургеневского романа именно характер главного героя занимает ведущее положение, подчиняя себе все повествование. Тургеневу-романисту всегда была нужна «встреча с живым человеком, непосредственное знакомство с каким-нибудь жизненным фактом, прежде чем приступить к созданию типа или к составлению фабулы». В качестве главного предмета изображения писатель избрал не жизненный уклад и даже не событие, а определенное лицо, которое соотнес с другими действующими лицами.

Иллюстрации к роману «Отцы и дети». Художник Д. Боровский

Иллюстрации к роману «Отцы и дети». Художник Д. Боровский

Иллюстрации к роману «Отцы и дети». Художник Д. Боровский

Первые публикации критиков показали, что роман вызвал борьбу мнений не только между политическими противниками, но стал причиной разногласия и в среде идейных единомышленников. После опубликования «Отцов и детей» в прессе разгорелась ожесточенная полемика. Публицист М. А. Антонович в журнале «Современник» истолковал роман как «беспощадную» и «разрушительную критику молодого поколения». Критик радикально-демократического направления Д. И. Писарев, напротив, отметил философскую глубину проблематики романа, первым обозначил не только возрастной, но и социальный аспект его ключевых понятий «отцы» и «дети». После выхода романа споры о нигилизме и нигилистах стали одной из главных тем русской общественной мысли.

Картина «Старики родители на могиле сына». Художник В. Г. Перов. 1874 год

При жизни автора роман был переведен на французский, немецкий, английский языки. По мотивам «Отцов и детей» известным русским мастером жанрового и портретного искусства В. Г. Перовым была создана картина «Старики родители на могиле сына» (1874). К роману И. С. Тургенева обращались многие отечественные иллюстраторы: П. М. Боклевский, И. Архипов, Д. А. Дубинский. Бесспорной удачей являются работы художника Д. Б. Боровского. История нигилиста Базарова неоднократно появлялась на русских и зарубежных театральных сценах, а в отечественном кинематографе было сделано пять экранизаций романа.

Отзывы читателей

Эта книга поможет вам поменять какие-то свои взгляды на жизнь и пересмотреть отношения с окружающими. Потому что проблема отцов и детей будет актуальна всегда.

Лично мне Базаров не очень симпатичен. По моему мнению, человек без принципов обречен на неудачи, к какому бы поколению он ни принадлежал, молодому или старому.

. несмотря на время данного произведения, а это середина 19-ого века, я все равно невольно примеряла некоторые ситуации на себя, на нашу современность. Вот, что значит классика!

Рекомендуем прочитать

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

—Цитатник

Первоначально кажется, что это крыса царапае.

—Поиск по дневнику

—Друзья

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

Секреты «Отцов и детей» Тургенева

Почему роман Тургенева начинается 20 мая 1859 года? Откуда автор заимствовал воззрения Базарова? Почему нам рассказывают про роковую влюбленность Павла Петровича и кольцо со сфинксом? Ищем ответы на эти вопросы.

Титульный лист второго издания (Лейпциг, Германия, 1880)

1. Тайна первой фразы романа

В первой фразе «Отцов и детей» Тургенев точно называет дату начала действия романа:

«— Что, Петр, не видать еще? — спрашивал 20-го мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на *** шоссе, барин лет сорока с небольшим…»

Почему именно 20 мая 1859 года? Мы никогда не узнали бы точный ответ, если бы не была найдена черновая рукопись романа. (История изучения «Отцов и детей» похожа на детектив. Черновая рукопись романа считалась утерянной, пока в середине 1980-х годов английский антиквар лорд Пармур не разыскал ее в Париже и не сообщил об этой сенсационной находке академику Д. С. Лихачеву. Тот сделал все, чтобы выкупить рукопись, которую едва было не выставили на аукционные торги «Сотбис». Лихачеву удалось убедить председателя Совета министров СССР Н. И. Рыжкова найти 400 тысяч фунтов стерлингов, и уникальный автограф наконец оказался в Пушкинском Доме в Петербурге, где хранится до сих пор.)

|  |

01. Аркадий Кирсанов. Художник К. И. Рудаков

02. Евгений Базаров. Художник К. И. Рудаков

Оказалось, что вначале Тургенев датировал приезд Аркадия и Базарова в имение Кирсановых 25 мая. Именно этот день 1859 года был памятен Тургеневу его встречей со старым приятелем Герценом в Лондоне после долгого перерыва. Друзья, скорее всего, обсуждали знаменитую статью лондонского эмигранта «Very dangerous. », направленную против взглядов Добролюбова и Чернышевского, двух молодых радикальных критиков журнала «Современник», и опубликованную в «Колоколе» 1 июня.

Статья Герцена «Very dangerous. ». 1859 год

Из издания «Колокол. Первое десятилетие 1857–1867», Лондон, Женева, 1867 год

В тот день Тургенев появился в доме Герцена не один, а со своим младшим приятелем и протеже — Елисеем Колбасиным, также сотрудником «Современника». Можно предполагать, что разговор Герцена, Тургенева и Колбасина вращался вокруг конфликта, который разгорелся между «отцами» (Герценом и вставшим на его сторону Тургеневым) и «детьми» (Чернышевским и Добролюбовым). Позже, шлифуя текст, Тургенев решил, по-видимому, отказаться от чересчур прямолинейного намека на дату выхода статьи Герцена, чтобы снять возможные проекции и намеки.

2. Тайна комплексов Базарова

Петр Боклевский. Евгений Базаров

Иллюстрация к роману Тургенева Отцы и дети

Главный герой романа Базаров рассказывает другу Аркадию и читателям о своем происхождении:

«— Хороша герцогиня, — возразил Аркадий, — с первого раза пригласила к себе таких сильных аристократов, каковы мы с тобой. — Особенно я, будущий лекарь, и лекарский сын, и дьячковский внук… Ведь ты знаешь, что я внук дьячка.

— Как Сперанский, — прибавил Базаров после небольшого молчания и скривив губы».

В подготовительных материалах к роману генеалогия Базарова была обозначена еще более развернуто: «сын доктора, который сам был сын попа». Почему Тургенев дал герою именно такое социальное происхождение?

Это решение глубоко закономерно: оно типично для биографий многих врачей XIX века. Лекарская профессия воспринималась как недостойная дворянина. Как правило, врачами в 1850-е годы становились дети духовенства (мелкого и среднего). Выпускники духовных семинарий часто шли на медицинские факультеты по разным причинам — кто из желания служить простому народу, кто по квоте правительства, специально рекрутировавшего семинаристов на пустовавшие из-за недобора места на медицинских факультетах. Отец Базарова, Василий Иванович, «сильный был латинист», т. е. хорошо успевал в свое время по латинскому, очевидно благодаря семинарской выучке, но потом служил в армии и выбился в дворяне.

Однако с происхождением Базарова-старшего и отношением к нему его сына в романе не все так просто. Исследователи установили, что в разговоре о себе Базаров самоиронично использует аристократическое именование «лекарь», глядя на себя со стороны, в то время как другие герои романа называют эту профессию «доктор» (или «дохтур»). Все это дает основания заподозрить Базарова в комплексе социальной неполноценности, который, судя по намекам Тургенева, заставляет героя все время возвращаться к этой теме и болезненно обыгрывать ее в разговорах с дворянами Кирсановыми. Цельность личности Базарова оказывается, таким образом, под сомнением.

3. Тайна имени Базарова

Евгений Базаров сообщает Аркадию, что у него день ангела:

«— Поздравь меня, — воскликнул вдруг Базаров, — сегодня двадцать второе июня, день моего ангела. Посмотрим, как-то он обо мне печется. Сегодня меня дома ждут, — прибавил он, понизив голос… — Ну, подождут, что за важность!»

Однако недавно исследователи выяснили, что слова Базарова не соответствуют действительности: 22 июня отмечается день памяти священномученика Евсевия Самосатского, а Евгения — зимой и в марте. Что это — ложь Базарова или недосмотр автора?

Наиболее правдоподобное объяснение этой неувязке — случайная ошибка Тургенева, который, вероятно, проверил по месяцеслову за 1858 и 1859 годы, где под датой 22 июня был ошибочно указан день Евгения Самосатского, причем в алфавитном списке святых в конце около Евсевия стояла дата 22 июня. Другая версия — что Базаров был крещен как Евсевий, но набожные родители звали его Енюшей (Женей) — кажется неубедительной.

Тургенев рассказывает нам биографию Павла Петровича, и в частности говорит о его роковой страсти к некой княгине Р. Влюбленный подарил княгине кольцо со сфинксом — символом загадочности; княгиня умирает и перед смертью возвращает подарок:

«…он получил пакет, адресованный на его имя: в нем находилось данное им княгине кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест — вот разгадка».

И все-таки — в чем разгадка сфинкса? Чтобы ответить на этот вопрос, зададим его сначала чуть шире: зачем вообще Тургеневу понадобился сам сюжет с прошлой влюбленностью Павла Петровича?

Дело в том, что, рассказывая историю Павла Петровича и Базарова параллельно, сталкивая героев-антагонистов, Тургенев намекает, что сталкиваются они не только потому, что принадлежат к двум разным поколениям и двум конфликтующим политическим лагерям, но еще и потому, что в них много общего. Они двойники, их характеры «зазеркалены» с помощью целой системы дублетных мотивов: оба следуют жестким жизненным принципам, у обоих происходят любовные неудачи, обернувшиеся психологической травмой, оба бросают любовные взгляды на Фенечку и, наконец, оба поклоняются фетишу — каждый своему.

|  |

01. Павел Петрович Кирсанов. Художник К. И. Рудаков

02. Павел Петрович Кирсанов. Художник П. М. Боклевский

Фетиш Павла Петровича — это идеал роковой и с «загадочным взглядом» Нелли Р. Хотя она перечеркнула сфинкса, дав поклоннику понять, что «загадки» нет, Павел Петрович никакого урока из этого не извлек. Он не избавился от страсти к мертвой княгине, продолжая искать ее образ в женщинах, и непостижимым образом нашел его в Фенечке.

Базаров, штудирующий анатомию глаза, в «загадочный взгляд» не верит, но поклоняется иному фетишу — вере в свою полезность для русского мужика, который на самом деле его не понимает и принимает за «шута горохового». Хотя в романе слово «сфинкс» не вложено в уста Базарова, его отношение к народу передано через другое витиеватое сравнение с мистическими персонажами готических романов Анны Ратклифф: «Русский мужик — это тот самый таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Ратклифф. Кто его поймет? Он сам себя не понимает». В 1862 году в письме Павлу Анненкову Тургенев уже напрямую уподобил русский народ «сфинксу», а в 1878 году даже сочинил стихотворение в прозе «Сфинкс» — ровно об этом.

5. Тайна мировоззрения Базарова

Нигилист Базаров размышляет:

«А я думаю: я вот лежу здесь под стогом… Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностию, где меня не было и не будет… А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже… Что за безобразие! Что за пустяки!»

Все хорошо помнят материалистические взгляды Базарова: герой отрицает романтизм, религию, напирает на приоритет ощущений и рефлексов, советует Николаю Петровичу прочесть модную тогда книгу «Материя и сила». Но что нигилистического в его мыслях под стогом?!

Блез Паскаль. Гравюра Герарда Эделинка. XVII век

Bibliothèque nationale de France

Материалистические воззрения героя Тургенев заимствовал из статей Чернышевского, Добролюбова и отчасти Белинского. Но исследователи установили, что у его размышлений под стогом — совсем иной источник: это скептическая философия Блеза Паскаля (которым писатель восхищался). Прочувствованный монолог Базарова восходит к следующему отрывку из «Мыслей» Паскаля:

«Я вижу эти ужасающие пространства вселенной, которые заключают меня в себе, я чувствую себя привязанным к одному уголку этого обширного мира, не зная, почему я помещен именно в этом, а не другом месте, почему то короткое время, которое дано мне жить, назначено мне именно в этом, а не в другом пункте целой вечности, которая мне предшествовала и которая за мной следует. Я вижу со всех сторон только бесконечности, которые заключают меня в себе, как атом… Все, что я сознаю, это только то, что я должен скоро умереть…»

Оказывается, что, описывая воззрения Базарова, Тургенев подмешивал к материализму Чернышевского — Добролюбова еще и совсем иную философию из почтенной европейской традиции. Очевидно, что этим и другими философствованиями Базаров после вспышки страсти к Одинцовой отчасти опровергает сам себя — свое полное отрицание духовной и метафизической стороны жизни.

6. Тайна бреда Базарова

Базаров умирает, и его предсмертные слова прерывает бред:

«Я нужен России… Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник… мясо продает… мясник… постойте, я путаюсь… Тут есть лес…»

При чем тут лес? Понятно, что в бреду и не такое скажешь, но это бред не настоящий, а литературный — значит, должна быть разгадка.

И вот она: лес в бреду Базарова — из его же собственных предыдущих слов. В XVI главе в споре с Одинцовой герой красноречиво отстаивает, как ему кажется, научный, правильный взгляд на человека, в котором индивидуальная психика теперь не играет никакой роли:

«…Изучать отдельные личности не стоит труда. Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой; у каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие одинаково устроены; и так называемые нравственные качества одни и те же у всех: небольшие видоизменения ничего не значат. Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой».

Anna Odintsova by Konstantin Rudakov

Несогласная с Базаровым Одинцова задумчиво повторяет вслед за ним фразу «деревья в лесу». Чем больше герой влюбляется в Анну Сергеевну, тем больше романтизма он в себе обнаруживает и тем сильнее злится на свою слабость. Именно в эти минуты какая-то сила увлекает Базарова в тот же самый лес: «Тогда он отправлялся в лес и ходил по нем большими шагами, ломая попадавшиеся ветки и браня вполголоса и ее и себя».

Наконец, окончательно становится ясно, что лес является символом и важным мотивом романа, когда во сне перед дуэлью с Павлом Петровичем тот представляется Базарову «большим лесом, с которым он все-таки должен был драться».

Круг замыкается: лес, состоящий из множества деревьев, превращается в символ не просто отдельно взятого человека (Одинцовой или Павла Петровича), который оказывает герою сопротивление, но и бездонной человеческой психики, подсознания, какие Базаров силится, но не может постичь, потому что не понимает, зачем их изучать по отдельности. Именно поэтому перед смертью Тургенев заставляет его снова видеть лес — этот символ непознаваемости чужой души. Ведь и по русской пословице, чужая душа — темный лес.

7. Тайна смерти Базарова

Базаров умирает от тифозного заражения:

«Дня три спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня?

— Есть; на что тебе?

— Нужно… ранку прижечь.

— Кому?

— Себе.

— Как, себе! Зачем же это? Какая это ранка? Где она?

— Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь — откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся.

— Ну?

— Ну, вот я и попросил уездного врача; ну, и порезался».

«Отцы и дети». Глава 27. Приезд Одинцовой к умирающему Базарову. Художник И. Архипов

Почему Базаров умирает именно так? Эта запоминающаяся деталь открывает пути к ответу на один из главных вопросов для тургеневедов — кто именно был прототипом Базарова. Ответов на этот вопрос несколько, и многие из прототипов связаны с врачеванием и борьбой с эпидемиями.

После выхода романа в 1862 году Тургенев обмолвился об одном из прототипов — провинциальном докторе Дмитриеве, случайном попутчике, который рассказывал писателю в вагоне поезда Петербург — Москва о каком-то новом средстве борьбы с сибирской язвой. Очень скоро Тургенев узнал, что Дмитриев умер, что, очевидно, повлияло на складывание финала романа со смертью героя.

Споры об иных прототипах главного героя не утихали более ста лет, пока в 1984 году Патрик Уоддингтон не опубликовал хранившуюся в частном парижском архиве записную книжку Тургенева с подготовительными материалами к роману. Оказалось, что, задумывая главного героя летом 1860 года, Тургенев держал в уме «смесь Добролюбова, Павлова и Преображенского». Если черты известного критика Николая Добролюбова современники разглядели сразу и сломали на этот счет много копий, упрекая писателя в злой иронии по отношению к умершему в 1861 году автору статьи «Темное царство», то о других упомянутых персонах никто не догадывался. Иван Васильевич Павлов, врач, литератор, знакомец и сосед Тургенева по Спасскому-Лутовинову, был остер на язык и славился своими резкими суждениями о литературе, что и пригодилось писателю. Наконец, Василий Григорьевич Преображенский, молодой земский доктор и сын управляющего имениями брата писателя, мог запомниться Тургеневу своей самоотверженной борьбой с холерой, которая разразилась в соседнем со Спасским уезде в 1855 году и приводила писателя в ужас.

Наконец, сама фамилия Базаров была в конце 1850-х годов на слуху — в Туле профессором Духовной академии был Иоанн Григорьевич Базаров, а его сын, Иоанн Иоаннович, с 1844 года был священником русской церкви по Франкфурте-на-Майне и духовником дочери одного из великих князей. В 1869 году Тургенев лично с ним познакомился в Штутгарте.

| Рубрики: | ПИСАТЕЛИ и ЛИТЕРАТУРА ЖИВОПИСЬ, РИСУНОК |

Метки: тургенев иван сергеевич проза роман иллюстрации рисунок

Процитировано 2 раз

Понравилось: 7 пользователям