первая форма проявления тоталитаризма в истории

История тоталитаризма

Вы будете перенаправлены на Автор24

Определение тоталитаризма

Чем же является и что представляет из себя тоталитаризм? переводе с латинского тоталитаризм означает целостность и полноту.

С экономической точки зрения тоталитаризм отражает этатизацию и всей экономической жизни. Как результат, личность не может претендовать на собственные интересы, всеми возможными способами отдаляется от результатов своего труда, лишаясь тем самым инициативы.

Тоталитаризм представляет собой политическую систему, согласно которой главные государственные органы ставят своей целью полный, а именно тотальный, контроль не только над жизнью отдельной личности, а над всем обществом. Устанавливая, таким образом, принудительное регулирование жизни общества, государство тем самым лишает каждого гражданина прав, как на проявление самостоятельности, свободного мышления, так и каких-либо независимых действий.

Этапы становления тоталитаризма

Свое начало «тоталитаризм» берет с его включения в научную литературу Запада в тридцатые годы. В результате он стал применяться для характеристики фашистского режима Италии, а также германского национал-социалистического движения. В своем развитии тоталитаризм постепенно достигает нового этапа, а именно его появления в публикациях газеты «Таймс».Сфера употребления рассматриваемого термина расширилась, и она стал также применим и к характеристике политического режима Союза Советских Социалистических Республик.

Следующим витком развития тоталитаризма стал переход из политической публицистики к употреблению в рамках научной сферы, также применяясь в большей степени при характеристике политических режимов отдельных государств. Затем, в одна тысяча девятьсот тридцать девятом году делается попытка трактовки тоталитаризма с научной точки зрения. В одном из докладов он был определен как «восстание против всей исторической цивилизации Запада». Спустя несколько лет вышел ряд фундаментальных работ на эту тему, важнейшими из которых являются: книга Х. Арендт «Происхождение тоталитаризма» и совместная монография К. Фридриха И.З. Бжезинского «Тоталитарная диктатура и автократия».

Готовые работы на аналогичную тему

Признаки тоталитаризма

Основываясь на представленных выше научных трудах, ряд ученых выделяют следующие признаки, характеризующие тоталитаризм.

Под этим понимается формирование личности в строгом соответствии с установленной идеологией. Подразумевается, что такой человек не будет нуждаться даже в управлении. Его действия будут самостоятельными, но исходящими из догм, выдвигаемых правящей верхушкой.

Однако цель не оправдала себя, так как в результате породила только бесконечное написание анонимных писем, доносительств, приводящих общество к аморальному разложению.

Предпосылки возникновения тоталитаризма

Не стоит забывать, что тоталитаризм представляет собой явление, больше всего свойственно двадцатому веку. С появлением технических достижений стало возможным осуществление пропаганды, подавления и принуждения.

Существует мнение, что рассматриваемый термин возник в виду реакции общественности на кризисы периода активного промышленного развития. Все это происходит в процессе распада устоявшихся традиционных социальных структур, разрывая давно привычные отношения и связи. Такое стечение обстоятельств порождает сильные ощущения потерянности и одиночества, в результате чего возникает непреодолимое желание быть в единении с кем-то, сохранить общность с другими людьми. Усиливает данный эффект крах устоявшихся традиций, перемены в устоях жизни, а самое главное, у населения рождается необходимость в защите и разрешении возникшего кризиса.

Парадокс тоталитаризма заключается в том, что его «творцом», в отличие от предыдущих диктатур, являются широкие народные массы, против которых он потом и оборачивается.

Другим основанием для становления тоталитаризма послужили и духовные истоки. Они сильно отличаются от той воли и идеологии, к воплощению которой стремится государство. Как уже было отмечено выше, активное распространение набирает пропаганда нетерпимости ко всем формам инакомыслия. Параллельно происходит исчезновение уважения к правам и свободам человека и гражданина, выступая при этом с утопическими пропагандами, провозглашающими построение нового общества.

Тоталитарный режим при всей своей крепости со временем разлагается изнутри. Особенно из политической элиты выходят лица, которые становятся в оппозицию к режиму. Тщетными остаются усилия защититься от инакомыслия. Постепенно начинает спадать хватка вождя, что позволяет проникнуть революционному мышлению, которое поначалу отчуждает только небольшие группы, а затем добирается и до остальной части населения. В результате такого разрушения тоталитаризм отходит в сторону, а на смену ему приходит авторитаризм.

Исторические формы тоталитаризма

3. Исторические формы тоталитаризма

3.1. Разновидности тоталитарного режима.

Мировая практика позволяет выявить две разновидности тоталитарного режима: правую и левую.

С 1922 г. интеграция итальянского общества происходила на основе идеи возрождения былого могущества Римской империи. Установление фашизма в Италии явилось отрицательной реакцией мелкой и средней буржуазии на отставание в процессе складывания национальной и экономической целостности. В фашизме воплотился антагонизм мелкобуржуазных слоев по отношению к старой аристократии. Итальянский фашизм во многом обозначил признаки тоталитаризма, хотя и не развил их в полной мере.

Левой разновидностью тоталитаризма был советский коммунистический режим и подобные режимы в странах Центральной и Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, на Кубе. Он опирался (а в ряде стран до сих пор опирается) на распределительную плановую экономику, уничтожает рынок, если тот существует. В СССР предполагалось достигнуть социальной однородности и нивелировки социального многообразия интересов. Прогрессивным признавалось только то, что соответствовало интересам рабочего класса. Правда, в действительности рабочий класс в СССР был маргинализирован, поскольку его основу составляли вчерашние крестьяне. Разрушение прежнего уклада жизни, привычной упрощенной картины мира, которая делила мир на белое и черное, хорошее и плохое, сформировало у них дискомфорт, страх перед будущим, показало их неспособность существования в условиях многообразных социальных взаимодействий.

Формирование коллективной цели общества в виде идеала «светлого будущего», который воплощал вековую мечту о справедливом и совершенном обществе, совпадало с ожиданиями широких слоев тогдашнего советского общества. Предполагалось, что осуществить этот идеал можно только с помощью сильного государства. Таким образом, тоталитаризм был своеобразной реакцией отторжения патриархальным сознанием социальных маргиналов таких общечеловеческих ценностей, как рынок, конкуренция, частная собственность, свобода личности.

3.2. Тоталитаризм и современность.

Фридрихом и Бжезинским была высказана мысль о том, что с течением времени тоталитаризм будет эволюционировать в сторону большей рациональности, сохранив свои основополагающие конструкции для воспроизводства власти и общественных порядков. Иными словами, источник опасности для тоталитаризма они видели во вне системы. Жизнь в основном подтвердила эту мысль, хотя продемонстрировала и внутренние факторы дестабилизации этого порядка.

Как показала история, система власти, построенная на главенстве моноидеологии и соответствующей ей структуре политических институтов и норм, не способна гибко приспосабливаться к интенсивной динамике сложносоставных обществ, с выявлением гаммы их разнообразных интересов. Это — внутренне закрытая система, построенная на принципах гомеостаза, борющаяся с внутренним вакуумом, которая движется по законам самоизоляции. Поэтому в современном мире тоталитаризм не может обеспечить политические предпосылки ни развития рыночных отношений, ни органичного сочетания форм собственности, ни поддержку предпринимательства и экономической инициативы граждан. Это политически неконкурентная система власти.

В условиях современного мира ее внутренние источники разложения связаны прежде всего с распадом экономических и социальных основ самовыживания. Социальная база тоталитарных режимов узка и не связана с повышением общественного положения наиболее инициативных и перспективных слоев общества. Действуя только мобилизационными методами, тоталитаризм не способен черпать необходимые для общественного прогресса человеческие ресурсы. Складывающаяся в этих обществах крайняя напряженность статусного соперничества, ненадежность повседневного существования личности, отсутствие безопасности перед лицом репрессивного аппарата ослабляют поддержку данного режима. У последнего же, как правило, отсутствует способность к критической саморефлексии, способной дать шанс для поиска более оптимальных ответов на вызовы времени.

Но, видимо, главным источником разрушения и невозможности воспроизводства тоталитарных порядков является отсутствие ресурсов для поддержания информационного режима моноидеологического господства. И дело не только в социальных основаниях этого глобального для современного мира процесса, когда развитие личности и человечества неразрывно связано с конкуренцией мнений, постоянным переосмыслением индивидами программ, духовным поиском. Существуют и чисто технические предпосылки нежизнеспособности тоталитарных систем. К ним относятся, в частности, современные процессы обмена сообщениями, нарастание интенсивности и технической оснащенности информационных потоков, развитие коммуникативных контактов различных стран, развитие технической инфраструктуры, связанное с появлением массовых электронных СМИ, развитием сети Интернет. Коротко говоря, качественное изменение информационного рынка не может не вовлечь в новые порядки даже те страны, которые пытаются искусственно изолировать свое информационное пространство от проникновения «чуждых» идей. А разрушение системы единомыслия и есть основная предпосылка крушения тоталитаризма.

Таким образом, можно заключить, что тоталитарные политические системы характерны в основном для стран с пред- и раннеиндустриальными экономическими структурами, дающими возможность организовать монополизацию идейного пространства силовыми методами, но абсолютно не защищенных перед современными экономическими и особенно информационно-коммуникативными процессами. Поэтому тоталитаризм — это феномен только XX в., данный тип политических систем смог появиться лишь на узком пространстве, которое предоставила история некоторым странам.

Тем не менее, и у тоталитаризма есть некоторые шансы на локальное возрождение. Ведь многие десятилетия террора сформировали у населения этих стран определенный тип культурных ориентации, который способен воспроизводить соответствующие нормы и стереотипы, независимо от сложившихся политических условий. Не удивительно, что на постсоветском пространстве сегодня нередко складываются своеобразные протототалитарные режимы, при которых не действуют оппозиционные СМИ, руководители оппозиции подвергаются репрессиям и даже физическому уничтожению, безраздельно властвует партриархальщина и откровенный страх перед властью. Поэтому окончательное уничтожение призрака тоталитаризма органически связано не только с наличием демократических институтов и вовлечением стран и народов в новые информационные отношения. Колоссальное значение имеют и понимание людьми ценностей демократии и самоуважение, осознание ими как гражданами своей чести и достоинства, рост их социальной ответственности и инициативы.

Бердяев Н.А. Истоки русского коммунизма. – М., 1990.

Гаджиев К.С. Политическая наука: Учебное пособие. – М., 1995.

Курс политологии: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2002.

Малько А.В. Политическая и правовая жизнь России: актуальные проблемы: Учебное пособие. – М., 2000.

Мухаев Р.Т. Политология: учебник для студентов юридических и гуманитарных факультетов. – М., 2000.

Основы политической науки. Учебное пособие для высших учебных заведений. Ч.2. – М., 1995.

Политология. Учебник для вузов / Под ред М.А.Василика. – М., 1999.

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов. – М., 2001.

Фридрих К., Бжезинский З. Тоталитарная диктатура и автократия // Тоталитаризм: что это такое? Т.2 / Ред. кол. Л.Н. Верчёнов и др. М., 1992.

Хайек Ф. Дорога к рабству // Антология мировой политической мысли. Т.2 / Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997.

Тоталитаризм: призрак прошлого или неизжитая альтернатива?

Феномен тоталитаризма, появившийся в ХХ веке, ураганом пронесся по истории и цивилизации и, похоже, сгинул. Остался ли он в прошлом навсегда? Вопрос.

Признаки тоталитаризма. Понятие. Исторические истоки

До ХХ века тоталитаризма не было. Конечно, сильные мира сего всегда стремились установить над людьми более низкого положения господство, и чем прочнее, тем лучше, но только в новейшее время у них появились инструменты всеобъемлющего контроля. Без массового общества ХХ века, средств массовой информации, развитого бюрократического аппарата и урбанизации тоталитаризм был бы невозможен. Государству непросто было дотянуться до каждого индивида, да и нужды не было, власть почти везде легитимизировалась традицией, ей не требовались столь мощные средства подавления личности.

Разрушителем старого мира и катализатором политических перемен стала Первая мировая: государства взяли на себя огромный набор полномочий и чрезвычайно усилили аппарат принуждения. Это пригодилось в последовавшей за экономическим кризисом и крушением монархий острейшей политической борьбе. Классические тоталитарные модели — советская и германская — сложились как реакционные системы, выкованные для гражданской войны. И там, и там тоталитаризм — это радикал, подавляющий столь же фанатичных противников (в этом отношении разница лишь в том, что в Германии Адольфа Гитлера беспощадно давили коммунистов, а в Советском Союзе Иосифа Сталина столь же беспощадно расправлялись с антикоммунистами).

Многие во второй половине ХХ века пытались осмыслить тоталитаризм и выделить его признаки. Дошло до того, что само понятие поставлено под сомнение: можно ли применять эту модель, если на уровне частных примеров обнаруживается огромное количество условностей и отличий? И вообще, стоит ли продолжать использовать столь идеологически нагруженный со времен холодной войны термин? Это до сих пор предмет дискуссий. Но так или иначе, общего у государств, которые удостоились звания «тоталитарных», тоже немало. Одни историки пишут, что обязательное условие тоталитаризма — массовое народное политическое движение, другие — что таким условием является милитаризм. Но практически все сходятся на нескольких непременных чертах тоталитарного режима:

— Культ личности харизматического вождя

— Однопартийность и унитарная идеология

— Проникновение государства во все сферы жизни общества, его стремление полностью, тотально контролировать частного человека, подчинить себе его свободную волю, лишить всех личных принципов и навязать вместо них один-единственный — лояльность.

Примечание: Все вышеназванные черты тоталитаризма вторичны по отношению к последнему и выполняют «служебную» функцию. Лучше всего эта ключевая задача тоталитарного государства воплотилась в девизе, который рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер придумал для эсэсовцев: «Моя честь — это моя верность» («Meine Ehre heisst Treue»). В тоталитарном режиме верность вождю и партии важнее преданности доктрине, которая может меняться в нуждах верхушки тоталитарной пирамиды.

Классические модели: к разным целям параллельными путями

Когда кто-то говорит «нельзя сравнивать нацистов и сталинистов», то именно это он и делает. Сравнивает. И имеет в виду: «нельзя говорить, что они похожи». По существу, здесь мы имеем дело с проблемой чисто психологической, а не интеллектуальной, поскольку сравнивать можно всё (историки делают это постоянно), даже если это задевает чьи-то патриотические чувства. В действительности у режимов Гитлера и Сталина множество принципиальных различий, и сущность, и цели их были разные. Нет ничего позорящего Россию и ее народ в том трагическом факте, что когда-то сталинский режим и гитлеровский действовали для достижения некоторых своих целей похожими методами (построение культа личности, например). И конечно, это не может служить поводом для релятивации нацистских преступлений.

Преемники Сталина уже никогда не оказывали на население столь же беспрецедентное давление, как при нём, и, в конечном счете, сами предали в 1980-е годы лежавшую в основе режима идеологию.

Второй эшелон: диктатуры «помягче»

Именно по той причине, что фашистский режим Бенито Муссолини, безусловно имеющий тоталитарные черты, не ставил себе цель коренного преобразования общества, как нацистский, он не столкнулся с вызовами, требующими тотальной мобилизации, унификации и столь массовых репрессий. Фашизм после победы над левыми в начале 1920-х годов обратил свою энергию скорее во внешний мир, чем на тотальную реорганизацию итальянского народа. [Сборник: Бенито Муссолини]

Пережить падение и наследие этого режима Италии впоследствии оказалось неизмеримо легче, чем немцам — пережить гитлеризм.

То же касается авторитарного режима Франсиско Франко, избежавшего крайних проявлений тоталитаризма. Победа над левыми в гражданской войне для каудильо была намного важнее расправы над любым инакомыслием. При всех атаках на свободу политическое поле не было выжжено начисто, а идеология по-настоящему не претендовала на физическое уничтожение любой конкуренции. [Сборник: Франсиско Франко] В итоге Франко удалось довольно безболезненно демонтировать свой режим и передать власть монархистам.

После Второй мировой войны правая националистическая тоталитарная модель вышла из моды, преимущественно режимы, которые называли тоталитарными, были носителями коммунистической идеи. При этом почти все они не являлись подлинно тоталитарными, а как бы «повисали» где-то между авторитаризмом и тоталитаризмом, сознательно оставляя в обществе пространства, свободные от государственного контроля. Так, в социалистической Польше практически свободно действовала католическая церковь, практически во всех странах Восточной Европы появлялись молодежные субкультуры, полулегально работали диссиденты

Там, где государство, несмотря на веяния времени, все же вело наступление на свободы особенно жестко, гораздо более болезненно затем наступали перемены: и для народов, и для самих диктаторов. В частности, в Румынии: фактически пожизненный президент Николае Чаушеску подмял под себя всю политическую систему, практиковал непотизм, брал пример с КНДР и создал масштабный культ своей личности. Чаушеску жестоко подавлял любое недовольство и категорически отказывался реформировать Румынию, даже когда социализм уже трещал по всем швам. [Сборник: Николае Чаушеску]

Все закончилось трагично — в 1989 г. произошел государственный переворот, и повстанцы расстреляли «румынского Сталина». Чудовищно жестокими преступлениями заработал себе смертный приговор и страшный финал и камбоджийский коммунист Пол Пот.

Хоть и не дожил до приговора, но успел оказаться на скамье подсудимых чилийский диктатор Аугусто Пиночет. Пиночет действовал на другой, правой стороне политического спектра. Он организовал репрессии против социалистов: людей похищали, пытали и убивали по его воле. [Сборник: Аугусто Пиночет ]

Конец тоталитаризма?

Когда распался Советский Союз и во всем социалистическом блоке начались кардинальные реформы, идейная победа западной представительной демократии выглядела триумфальной. Некоторым мыслителям даже казалось, что наступил «конец истории» (прежде всего, автору этого понятия Фрэнсису Фукуяме), что эпоха глобальных политических противостояний позади и что победившая либеральная модель будет вскоре востребована всей планетой.

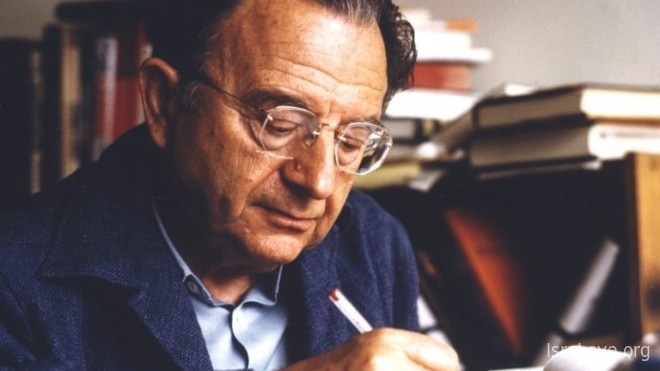

Конечно, все оказалось намного сложнее, ведь базовые предпосылки существования диктатур, происходящие из человеческой природы, никуда не делись, а множество автократий оказались весьма живучими (чего стоит одна Северная Корея, а о более близких примерах и говорить не стоит). Бежавший из гитлеровской Германии философ Эрих Фромм справедливо заметил: «Современный человек все еще (…) подвержен соблазну отдать свою свободу всевозможным диктаторам — или потерять ее, превратившись в маленький винтик машины: не в свободного человека, а в хорошо накормленный и хорошо одетый автомат». Именно так немцы продали свою свободу Гитлеру — за обещание разрешить политический и, самое главное, экономический кризис. Тоталитаризм никогда не является желанием народа и никогда не наступает резко: гайки всегда закручиваются постепенно, оборот за оборотом.

Опасность рецидива, конечно, существует. В то же время тоталитаризм так сильно себя дискредитировал, что в нашем столетии диктаторские режимы предпочитают имитировать наличие демократических институтов типа выборов, но не заявлять открыто свою монополию на власть. «Свобода лучше несвободы», — с этим давно никто не спорит всерьез. Будет ли призрак тоталитаризма и дальше бледнеть, пока не растает, как дым ошибок двадцатого столетия? Вопрос, обращенный в будущее.

Феномен тоталитаризма — масштабная тема на стыке множества гуманитарных дисциплин: истории, философии, психологии, социологии и политологии. В рамках небольшой заметки можно лишь кратко упомянуть его сущностные черты, притом с известным риском вульгаризации изложения.

Первая форма проявления тоталитаризма в истории

Тоталитаризм (от лат. totalis — весь, целый, полный; лат. totalitas — цельность, полнота) — политический режим, стремящийся к полнейшему (тотальному) контролю государства над всеми аспектами жизни общества и человека.

Тоталитаризм в политологии — форма отношения общества и власти, при которой политическая власть берёт под полный (тотальный) контроль общество, полностью контролируя все аспекты жизни человека. Проявления оппозиции в любой форме жестоко и беспощадно подавляются или пресекаются государством.

Понятие «тоталитарное государство» (итал. stato totalitario) появилось в начале 1920-х для характеристики режима Бенито Муссолини. Тоталитарному государству были свойственны неограниченные полномочия власти, ликвидация конституционных прав и свобод, репрессии в отношении инакомыслящих, милитаризация общественной жизни. Правоведы итальянского фашизма и немецкого нацизма использовали термин в положительном ключе, а их критики — в отрицательном. В послевоенные годы попытки объединить сталинизм и фашизм под вывеской тоталитаризма предпринимались как в научных исследованиях, так и в антикоммунистической пропаганде. Вместе с тем, представители Франкфуртской школы утверждали, что в тоталитарную систему превратился современный капитализм.

В художественной литературе классиками изображения тоталитарного общества являются О. Хаксли и Дж. Оруэлл; ранее такой образ создал Е. Замятин в романе «Мы».

Происхождение и употребление термина.

Спектр применимости термина.

При использовании в настоящее время выражения «тоталитаризм», как правило, подразумевается, что режимы Адольфа Гитлера в Германии, Иосифа Сталина в СССР и Бенито Муссолини в Италии были тоталитарными. Различные авторы также относят к тоталитарным режимы Франко в Испании, Салазара в Португалии, Мао Цзэдуна в КНР, «красных кхмеров» в Кампучии, Хомейни в Иране, талибов в Афганистане, Ахмета Зогу и Энвера Ходжи в Албании, Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Северной Корее, Московское царство, Саддама Хусейна в Ираке, Хо Ши Мина во Вьетнаме, Сапармурата Ниязова в Туркменистане, Сомосы в Никарагуа, Иди Амина в Уганде, Масиаса Нгемы Бийого в Экваториальной Гвинее, аль-Сауда в Саудовской Аравии и другие. Иногда термин используется для характеристики отдельных аспектов политики (например, милитаризма США при президенте Буше).

Вместе с тем, подобное применение понятия «тоталитаризм» продолжает вызывать критику. Критики выражают несогласие с приравниванием политических систем сталинизма и фашизма, произвольным употреблением термина политиками, противопоставлением обвиняемых в тоталитаризме режимов и демократии. Его смысловое содержание постоянно менялось в угоду политической конъюнктуре, и некоторые исследователи считают этот термин клише.

Режимы Муссолини и Гитлера; появление термина «тоталитаризм».

Муссолини и Гитлер. Муссолини и немецкие правоведы Третьего рейха использовали понятие «тоталитарного государства» в положительном смысле.

Термин «тоталитаризм», впервые появившийся у Джованни Амендолы в 1923 для критической характеристики режима Муссолини, был впоследствии популяризован самими итальянскими фашистами. В частности, в 1926 его начал использовать философ Джованни Джентиле. В статье Муссолини «Доктрина фашизма» (1931 г.) тоталитаризм понимается как общество, в котором главная государственная идеология обладает решающим влиянием на граждан. Как писал Муссолини, тоталитарный режим означает, что «итал. Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato» («Всё в рамках государства, ничего вне государства, ничего против государства») — то есть, все аспекты жизни человека подчинены государственной власти. Джентиле и Муссолини полагали, что развитие коммуникационных технологий приводит к непрерывному совершенствованию пропаганды, следствием чего явится неизбежная эволюция общества в сторону тоталитаризма (в их определении). После прихода к власти Гитлера, термин «тоталитаризм» стал использоваться в адрес режимов Италии и Германии, причём сторонники фашизма и нацизма использовали его в положительном ключе, а противники — в отрицательном.

Критика СССР.

Сталин. В годы «Холодной войны» возникла концепция тождественности сталинского режима тоталитарным режимам в Италии и Германии.

Параллельно, — начиная с середины 1930-х годов, — на Западе стали звучать аргументы, что определённые черты сходства есть между политическими системами СССР, Италии и Германии. Отмечалось, что во всех трёх странах установились репрессивные однопартийные режимы во главе с сильными лидерами (Сталиным, Муссолини и Гитлером), стремящиеся к всеохватывающему контролю и призывающие порвать со всеми традициями во имя некой высшей цели. Среди первых, кто обратил на это внимание, были: анархисты Армандо Борги (1925) и Всеволод Волин (1934), священник Луиджи Стурцо (1926), историк Чарльз Бирд (1930), писатель Арчибальд Маклейш (1932), философ Хорас Каллен (1934). Характеризуя перерождение советского режима, Лев Троцкий в книге «Преданная революция» (1936) назвал его «тоталитарным». После показательных процессов 1937 года — те же идеи стали выражать в своих работах и выступлениях: историки Эли Халеви и Ханс Кон, философ Джон Дьюи, писатели Юджин Лайонс, Элмер Дэвис и Уолтер Липпман, экономист Кельвин Гувер и другие.

В 1939 году — заключение Пакта Молотова—Риббентропа вызвало глубокую озабоченность на Западе, которая переросла в бурю негодования после вторжения Красной Армии в Польшу, а затем в Финляндию. Американский драматург Роберт Шервуд ответил пьесой «Да сгинет ночь», удостоенной Пулитцеровской премии, в которой он осудил совместную агрессию Германии и СССР. Американский сценарист Фредерик Бреннан[en], для своей повести «Позволь называть тебя товарищем», придумал слово «коммунацизм». В июне 1941 — британский премьер-министр Уинстон Черчилль сказал, что нацистский режим неотличим от худших черт коммунизма (что созвучно его же высказыванию, сделанному после войны: «Фашизм был тенью или уродливым детищем коммунизма»).

После начала Великой Отечественной войны (и, в особенности, после вступления США во Вторую мировую войну) — критика СССР пошла на убыль. Более того: начал получать распространение взгляд, что между СССР, США и Великобританией есть много общего. Но в то же время, в 1943 году — вышла книга публициста Изабел Патерсон, «Бог из машины», — в которой СССР был вновь назван «тоталитарным обществом».

Подобные критические взгляды на СССР с самого начала вызывали острые споры, однако в годы холодной войны приобрели массовую популярность и были подхвачены антикоммунистической пропагандой. Многие либералы, социал-демократы, христианские демократы, анархисты (и другие идеологические противники фашизма, нацизма и сталинизма) — стали сторонниками теории («тоталитарной модели»), что все три системы являлись разновидностями одной системы — тоталитаризма. Так, 13 мая 1947 года — президент США (Гарри Трумэн) сказал: «Нет никакой разницы между тоталитарными государствами. Мне всё равно, как вы их называете: нацистскими, коммунистическими или фашистскими». Наряду со словом «тоталитарный», по отношению к коммунистической идеологии использовалось выражение «красный фашизм». В то время как одни считали подобный подход спорным — другим он казался очевидным. Так, генерал Джон Дин опубликовал книгу «Странный союз», — в которой выразил искреннее сожаление, что русский народ не видит сходства между режимами в родной стране и в побеждённой нацистской Германии.

Статус научной концепции за термином «тоталитаризм» утвердил собравшийся в 1952 г. в США политологический симпозиум, — где он был определён как «закрытая и неподвижная социокультурная и политическая структура, в которой всякое действие (от воспитания детей — до производства и распределения товаров) направляется и контролируется из единого центра».

Тоталитарная модель стала также предметом научных исследований таких специалистов как Арендт, Фридрих, Линц и других, — которые занимались сравнительным анализом советского и нацистского режимов. Согласно модели, — целью тоталитарного контроля над экономикой и обществом является их организация по единому плану. Всё население государства мобилизуется для поддержки правительства (правящей партии) и его идеологии; при этом декларируется приоритет общественных интересов над частными. Организации, чья деятельность не поддерживается властью, — например, профсоюзы, церковь, оппозиционные партии, — ограничиваются или запрещаются. Роль традиции в определении норм морали отвергается; вместо этого — этика рассматривается с чисто рациональных, «научных» позиций. Центральное место в риторике занимает попытка приравнять нацистские преступления в ходе целенаправленного истребления миллионов людей по национальному признаку (геноцид) и пенитенциарную систему в СССР. Сторонники концепции полагали, что тоталитаризм качественно отличался от деспотичных режимов, существовавших до XX века. Однако до сих пор специалисты не пришли к единому мнению, какие именно черты следует считать определяющими для тоталитарных режимов.

После начала хрущёвской «оттепели» — теория претерпела серьёзный кризис, поскольку не могла объяснить процесс ослабления режима изнутри. Кроме того, возник вопрос: является ли СССР по-прежнему тоталитарным режимом — или же сравнение очевидно меняющейся советской системы с поверженными фашистскими режимами неуместно? Возникла потребность в формулировке модели, которая бы объяснила приход диктаторов к власти и её дальнейшую эволюцию.

Советологи конца 60-х — начала 70-х годов (Р. Такер, С. Коэн, М. Левин и другие) указывали, что понятие «тоталитаризм» — слишком узкое для понимания всей специфики советской истории, и предложили его замену понятием «сталинизм».

В 1970-е гг., — в силу дальнейшего смягчения режима в СССР, — термин «тоталитаризм» стал всё реже употребляться советологами, однако продолжал оставаться популярным среди политиков. В своём эссе «Диктатура и двойные стандарты» (1978 г.) Джин Киркпатрик настаивала, что следует отличать тоталитарные режимы от авторитарных. Согласно Киркпатрик, — авторитарные режимы заинтересованы преимущественно в своём собственном выживании — и поэтому, в отличие от тоталитаризма, допускают отчасти автономное функционирование элементов гражданского общества, церкви, судов и прессы. Отсюда был сделан вывод, получивший известность при Рейгане как «доктрина Киркпатрик», — что во внешней политике, США могут оказывать временную поддержку авторитарным режимам ради борьбы с тоталитаризмом и продвижения американских интересов.

Падение коммунистических режимов в странах советского блока и СССР во второй половине 1980-х вызвало повторный кризис в теории. Утверждение, что тоталитарные режимы не способны сами инициировать радикальные реформы, было признано ошибочным. Однако в целом — анализ тоталитаризма внёс значительный вклад в сравнительную политологию, и употребление этого термина до сих пор достаточно распространено.

В Восточной Европе, после вторжения в Чехословакию, интеллигенция называла «тоталитаризмом» политику жёсткой цензуры, мракобесия, уничтожения нежелательной (с точки зрения режима) исторической памяти и культуры.

В Советском Союзе тоталитаризм официально считался характеристикой исключительно буржуазных государств периода империализма, в особенности — фашистской Германии и Италии. Использование термина по отношению к социалистическим государствам называлось клеветой и антикоммунистической пропагандой. В то же время, советская пропаганда называла некоторые зарубежные коммунистические режимы фашистскими (например, Тито в Югославии или Пол Пота в Камбодже).

Советские диссиденты и, после начала перестройки, большинство реформаторов (включая Лигачёва) также называли советскую систему тоталитарной. Использование термина было связано главным образом с отсутствием в советской политологии лексикона, необходимого для критического анализа истории СССР. При этом, вопросы природы и стабильности тоталитарного режима играли в возникшей дискуссии вторичную роль; на первом плане было подавление гражданских прав, отсутствие общественных институтов, защищающих человека от государственного произвола, монополия КПСС на политическую власть. Это служило одним из оправданий для призывов к радикальным реформам. В начале 1990-х — эти тенденции нашли отражение в нормативных актах. Например, преамбула Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» провозглашает, что за годы Советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства.

В отличие от полицейского государства (в котором меры по поддержанию порядка проводятся согласно установленным процедурам), — в тоталитарных режимах у правоохранительных органов была широкая свобода действий, что обеспечивало их непредсказуемость и подконтрольность руководству страны. Поскольку, согласно тоталитарной модели, стремление к высшей цели было идеологической основой всей политической системы — о её достижении никогда не могло быть объявлено. Это означало, что идеология занимала подчинённое положение по отношению к лидеру страны и могла им произвольно трактоваться; по ситуации.

Другим выводом теории является обоснование организованного и масштабного насилия против определённой многочисленной группы (например, евреев в нацистской Германии или кулаков в сталинском СССР). Эта группа обвинялась во враждебных действиях против государства и в возникших трудностях.

Тоталитарные тенденции в США.

Социальная и экономическая политика США в 1930-е гг. имела черты, схожие с политикой СССР, Германии и Италии того периода. Так, — следуя «Новому курсу», — президент Франклин Рузвельт ввёл субсидии сельскому хозяйству, установил минимальный размер оплаты труда, учредил систему социального обеспечения и внёс элементы централизации и планирования в экономику. В связи с подготовкой к войне — делались попытки сместить акцент в экономике: от получения прибыли — на «реальное» производство. Эстетический антураж режима (в частности — культ образа мускулистого рабочего, шестерёнок на плакатах и т. д.) был также вполне характерен для США 1930-х гг. В то же время — специальные условия в социальных программах, фактически, сделали их доступными только для белого населения, — исключив из них большинство афро-американцев и латино-американцев. Во время войны — свыше ста тысяч американцев японского происхождения были направлены в концентрационные зоны. Как пишет историк Дмитрий Шляпентох, — уже в послевоенные годы в США (после смерти Рузвельта, при Гарри Трумене) государство продолжало активно участвовать в управлении экономикой; при этом — акцент по-прежнему делался на «реальное» производство и постоянное планируемое повышение качества товаров. Это сочеталось с репрессиями: «маккартизм» не сильно отличался от так называемой «борьбы с космополитизмом» в послевоенном СССР, или борьбы с инакомыслием вообще. По мнению Шляпентоха, — эти «тоталитарные» черты американской экономики и политики обеспечили правящей верхушке массовую поддержку среди населения и способствовали борьбе США с Советским Союзом на ранней стадии «холодной войны».

Критика правомерности понятия «тоталитаризм».

Фашизм и марксизм-ленинизм имеют ряд существенных отличий и во многом враждебны и противоречивы друг для друга. Главной целью общества, — согласно марксистско-ленинской теории, — является социальная и экономическая справедливость, ради чего упраздняется частная собственность на средства производства. Эта идеология исходит из фундаментального равенства (в том числе — по культурным и этническим признакам) и стремится к равенству в уровне жизни. Напротив, фашизм провозглашает доктрину корпоративного государства и категорически отрицает равенство и «чужеродные» влияния, — утверждая, что сильная личность («сверхчеловек») обладает преимущественным правом. Более того, нацизм призывал к поражению в правах и уничтожению «низших» и «неполноценных» рас, — в то время как марксизм делал основной упор на создании условий для ликвидации деления общества на экономические классы. В силу этих обстоятельств, существует точка зрения, что теория тоталитаризма не учитывает различие целей у нацизма и большевизма — и что она представляет собой попытку дискредитировать социализм путём уподобления его нацизму.

Другим доводом против использования термина «тоталитаризм» является его целесообразность. Критики утверждают, что кроме очевидной конъюнктурной цели приравнять советский режим к нацизму, этот термин не несёт никакой пользы, поскольку не объясняет реальное функционирование СССР, как революционная диктатура сменилась тоталитарной или почему в послевоенное время марксизм продолжал пользоваться в мире большой популярностью. Тоталитаризм обычно подаётся как стабильный режим, который не способен ни взорваться изнутри, ни быть уничтоженным извне. Между тем — сталинская диктатура сменилась более умеренным режимом, который окончательно рухнул в 1991 году. Следовательно, — по мнению критиков, — необходимо принять во внимание другие обстоятельства: например, что и тоталитарным, и либеральным режимам была присуща модернизация; или конкретные исторические причины и цели террора. Другие историки и экономисты полагают, что, — напротив, — концепция тоталитаризма объясняет функционирование Германии и СССР в 1930-е годы: например, нагнетание страха через систему ГУЛАГа или концентрационных лагерей; или экстенсивность экономики, подрывающую режим после исчерпания её возможностей.

Ряд специалистов утверждают, что наличие внутрипартийных фракций и появление диссидентского движения в СССР и странах соцблока после смерти Сталина ставит под сомнение корректность классификации этих режимов как тоталитарных. Они полагают, что после смерти тоталитарного лидера — режим вступает в фазу, для которой характерен конфликт между интересами различных политических группировок и элементы политического плюрализма. Сторонники теории тоталитаризма возражают, что понятие «политический плюрализм» применимо только по отношению к общественным институтам, которые обеспечивают распределение власти и совместное использование её ресурсов конкурирующими группами.

Российский политолог С. Г. Кара-Мурза утверждает, что для описания реалий СССР понятие «тоталитаризм» является глубоко ошибочным; — более приемлемым является понятие «традиционное общество».

Тоталитаризм в древней истории.

Термин «тоталитаризм», — в современном его понимании, — сформулирован лишь в XX веке, и выражает всеобщее (или «тотальное») огосударствление всех сторон жизни, выраженное (в частности) лозунгом Муссолини: «Всё в рамках государства, ничего вне государства, ничего против государства». Тем не менее, принцип всеобщего огосударствления общества отнюдь не является прерогативой новейшей истории, и известен человечеству с самых древнейших времён. Тоталитарные идеи появляются, в частности, в работах древнегреческих философов; несомненно тоталитарный характер носит знаменитый трактат Платона «Государство», доходящий даже до запрета семьи и централизации деторождения в евгенических целях.

Месопотамия: Третья династия Ура.

Первой в известной истории тоталитарной державой являлась шумерская Третья династия Ура, правившая в древней Месопотамии около четырёх тысяч лет назад (2112 до н. э. — 2003 до н. э.). Во время правления этой династии было осуществлено тотальное огосударствление ремесёл, введена государственная монополия на внешнюю торговлю, и проведена национализация бо́льшей части земли. Свободная купля-продажа земли, — по всей видимости, — была запрещена.

Экономика Ура в период Третьей династии основывалась на принудительном труде государственных рабов, работавших за фиксированный паёк (и произвольно перебрасываемых на другие работы, или даже в другие города). Для контроля над ними — существовал обширный класс чиновников, была создана сложная система бюрократической отчётности и перекрёстного контроля[61]. Власть опиравшегося на чиновников царя стала неограниченной, было покончено с самостоятельностью общин, аристократов, и традиционных для Древней Месопотамии городов-государств. Сложная бюрократическая система потребовала организации школьного образования, создания одного из первых в человеческой истории кодексов законов (законы Шульги), унификации системы мер и весов. Всё хозяйство страны управлялось чиновниками, были созданы централизованные государственные склады… Доктор исторических наук — Зайцев А. И. — называет подобную систему предшественником «той государственно-монополистической экономической системы, которую создал в нашей стране Сталин и которую он именовал социалистической». Д. В. Прокудин и Б. М. Меерсон определяют государственный строй 3-й династии Ура, как «тоталитарный», замечая, что он является одной из «аналогий», которые «на первый взгляд опровергают» «мысль о тоталитаризме как явлении исключительно XX века». А. Магдушевский высказывает мнение, что этот строй являлся «эксплуататорским социализмом». В работах других авторов встречаются такие оценки, как «идейный предшественник ГУЛАГа», или «казарменно-командная система».

Преобразования 3-ей династии Ура затронули также религию и историю. Традиционный пантеон месопотамских богов был, в соответствии с устройством государства, также унифицирован и централизован. Изучаемая история была сфальсифицирована с целью устранить из шумерского прошлого борьбу исторических городов-государств.

Китай: философская школа «Фацзя» (легизм).

Вторым крупным примером тоталитаризма в древней истории является древнекитайская философская школа «фацзя», существовавшая в IV в. до н. э., и известная в европейской традиции как «легизм» («школа законников»). Основные положения легизма были разработаны философом Шан Яном. Его взгляды были изложены в наиболее полном виде в трактате «Книга правителя области Шан» («Шаньцзюншу»). Легистская система ценностей требовала цензуры и преследования инакомыслящих, беспрецедентного поощрения доносительства, полного отказа государства от любой деятельности кроме войны и сельского хозяйства. Философия Шан Яна требовала от правителя относиться к собственному народу как к бессловесному сырью, — утверждая, что интересы государства и народа по сути своей антагонистичны, и предоставленный сам себе народ, безусловно, будет предаваться лишь лености и увеселениям. Согласно принципу «В стране, добившейся гегемонии — на 9 наказаний приходится 1 награда; в стране, подвергшейся расчленению — на 9 наград приходится 1 наказание», — делался упор, главным образом, на крайне жестокие наказания карательного характера (в частности, недоносительство каралось разрубанием надвое).

Одним из ключевых понятий легизма являлась «унификация народа», — в изложении Шан Яна означавшая: всеобщее единомыслие; отказ от путешествий, изысканной одежды, музыки, поэзии; занятия историей и всякого рода учёности. Трактаты легизма объявляют поход вообще против культуры как таковой, считая её паразитическим занятием, отвлекающим народ от того, чем он только и должен заниматься — земледелием и войной.

Принятие царством Цинь легизма в качестве государственной идеологии превратило его в хорошо отлаженную и крайне агрессивную военную машину, успешно объединившую под своей властью весь Китай (см. династия Цинь). Однако, оборотной стороной легизма являлась его крайняя, — даже по меркам того времени, — жестокость. Так, легисты практиковали принцип круговой поруки, в соответствии с которым за совершение преступления карались также все родственники осуждённого по трём линиям — отца, матери и жены. Широко практиковалась смертная казнь, а в юриспруденции господствовала презумпция виновности обвиняемого, в соответствии с которой он сам должен был доказывать свою невиновность. Поощрялся также курс на крайнюю военную агрессию, а заслуги командиров и солдат измерялись, буквально, в головах убитых противников.

Объединение Китая под властью легистов привело к унификации иероглифов, транспорта, денежной системы, массовым общественным работам (в частности — к началу строительства Великой стены). Вместе с тем, легисты у власти также «прославились» рядом одиозных мер, к числу которых относились массовые сжигания «бесполезных» книг и закапывание живьём в землю конфуцианских учёных. Откровенно карательный и антикультурный уклон легизма привёл к тому, что единая общекитайская держава под его управлением продержалась всего лишь около 15 лет, начав рассыпаться немедленно после смерти основателя империи — Цинь Шихуанди.

Более поздние примеры.

К числу более поздних примеров относится уникальное для своего времени иезуитское государство в Парагвае (XVIII в.), построившее общественную жизнь на коммунистических началах. Исследователь Хорос В. Г. характеризует этот строй, как «тоталитарный».