поликлиника бурденко история здания

Как в России появилась военная медицина

5 июня 1706 года в Москве основан первый в России государственный госпиталь, ставший главным военно-клиническим учреждением страны

Госпитальный вал, Госпитальная улица, Госпитальная площадь, Госпитальная набережная – все эти московские топонимы связаны с одним и тем же госпиталем, с которого, по сути, началась вся история отечественной военной медицины. С начала XVIII века не было большой войны, в которой так или иначе не участвовали бы его врачи, не было такой новой медицинской сферы, в которой его сотрудники не совершали бы открытий. И совершенно закономерно, что сегодня это врачебное учреждение имеет звание главного военного госпиталя России и носит имя одного из самых знаменитых его врачей — академика Николая Бурденко. А начиналось все весьма скромно: 5 июня (по н. ст.) 1706 года по указу царя Петра I был основан «гошпиталь для лечения болящих людей».

«В Москве за Яузою-рекою»

В отличие от многих других петровских указов, этот по какой-то причине не сохранился в оригинальном виде даже в многотомном и всеобъемлющем «Полном собрании законов Российской империи». Существуют только его пересказы, наиболее полный из которых не так давно был обнаружен в фонде Монастырского приказа, хранящегося в Российском государственном архиве древних актов. Отыскался он в подборке документов за 1707 год в «Выписи в Монастырском приказе в доклад боярину И. А. Мусину-Пушкину».

Памятник создателям госпиталя в Лефортово царю Петру I и доктору Николаю Бидлоо

в Малом госпитальном парке во внутреннем дворе Главного корпуса госпиталя.

Источник: https://um.mos.ru

Как гласит эта «выпись», 25 мая (по ст. ст.) 1706 года государь Петр Алексеевич приказал «построить в Москве за Яузою-рекою против Немецкой слободы в пристойном месте гошпиталь для лечения болящих людей. А у того лечения быть доктору Николаю Бидлоо да двум лекарям: Андрею Рыбкину, а другому, кто прислан будет, да из иноземцев и из русских, изо всяких чинов людей, набрать для аптекарской науки 50 человек, а на строение и на покупку лекарств, и на всякие тому делу принадлежащие вещи, и доктору, и лекарям, и ученикам на жалование деньги держать в расходе из сборов Монастырскаго приказа». Так что не стоит удивляться, что единственная документальная ссылка на петровское распоряжение отыскалась в бумагах Монастырского приказа: первый русский военный госпиталь относился к его сфере ответственности, главой которого и был боярин Иван Мусин-Пушкин.

Портрет Николаса Бидлоо, создателя и первого главного врача г

оспиталя в Лефортово, рисунок современника.

Источник: https://um.mos.ru

Стоит обратить внимание на то, кому именно царь Петр I поручил совершенно новое для Руси дело – создание госпиталя. Упомянутый в распоряжении Николай Бидлоо не кто иной, как личный врач Петра Алексеевича голландец Николас Бидлоо. Родившийся в 1670 году в Амстердаме, он происходил из семьи потомственных врачей, а его отцом был знаменитый голландский медик Ламберт Бидлоо. Врачебную науку Николас, которого тогда еще никто не звал Николаем Ламбертовичем, постигал в одном из крупнейших и самом старом голландском университете — Лейденском, где в 1697 году получил докторскую степень.

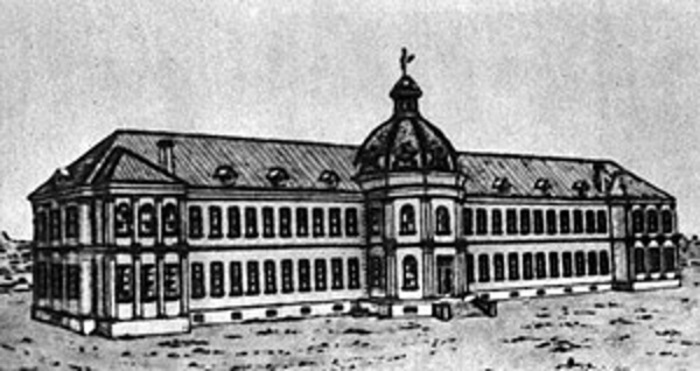

Вид на главное здание госпиталя в Лефортово в 1725 году, рисунок современника.

Источник: http://moscow-in-web.blogspot.com

Кто знает, как сложилась бы судьба Бидлоо-младшего, если бы в 1702 году русский посол в Голландских штатах Андрей Матвеев, который вел настоящую охоту за выдающимися людьми, которых стоило приглашать на службу в Россию, не обратил внимание на молодого доктора медицины. Николасу Бидлоо были предложены уникальные условия: его годовое жалование в 2500 гульденов существенно превосходило заработки университетских профессоров и обычных голландских врачей! Но не только за деньгами отправился в Россию голландский медик – за будущей славой. С 1703 года он был личным врачом Петра Алексеевича, и через пару лет наблюдения за российским самодержцем, отличавшимся крепким здоровьем, понял, что с таким пациентом ему серьезная врачебная карьера не светит. Казалось бы, голландец мог просто получать свои гульдены, не беспокоясь о том, что они не заработаны, но Николас оказался щепетилен в таких вопросах и честно попросил царя, которого ему не от чего было лечить, отпустить его домой. Терять ценного специалиста Петру I явно не хотелось, и он предложил ему взяться за новое большое дело – руководить первым русским госпиталем, проект которого Бидлоо и было поручено составить. Именно на этой основе и создавался в Москве «гошпиталь», давший начало всей военной медицине в России.

Мостовая пошлина на госпитальные нужды

Надо признать, что за порученное высокопоставленным пациентом дело Николай Бидлоо взялся с большим рвением и прилежанием, которые умело поддерживал и направлял Иван Мусин-Пушкин. После того, как голландец подал царю свой проект московского госпиталя, и вышел тот самый царский указ, после которого процесс перешел от планов к реализации. Ушло на это совсем небольшое по меркам XVIII столетия время – всего полтора года. Уже 21 ноября (по ст. ст.) 1707 года госпиталь, который расположился в московской Лефортовской слободе — напротив, как и было сказано, Немецкой слободы, через Яузу от нее.

Госпиталь в Лефортово в середине XVIII века, гравюра.

Источник: https://mrs-laima.livejournal.com

На первых порах госпиталь был невелик. В начале XVIII века он состоял из единственного каменного строения с домовой церковью Воскресения Христова и трех десятков деревянных построек, в которых размещались помещения для больных, анатомический театр, палата алхимика, аптека, покои для студентов и ученическая. Будущих врачей и сегодняшних помощников в лекарском деле Николаю Бидлоо брать было неоткуда, и он занимался их подготовкой сам. Причем подходил к этому делу с той же меркой, по которой некогда посол Матвеев выбрал его самого: искал прилежных и склонных к медицине юношей где только мог. Ради того, чтобы в госпитале появился новый студент, голландский врач не гнушался даже переманивать студентов из других учебных заведений, например Славяно-греко-латинской академии, префект которой даже жаловался на это самому Петру Алексеевичу. Но России требовались опытные врачи и как можно больше, так что жалобы эти царь оставлял без внимания.

Вид на главное здание госпиталя в начале ХХ века.

Источник: https://www.gvkg.ru

На содержание госпиталя выделялись государственные деньги, но на решение всех проблем, которые возникали перед первым в России государственным лечебным учреждением, их не хватало. Тогда было найдено изящное решение, которое характеризует Николая Бидлоо не только как хорошего администратора, но и как хваткого бизнесмена. Напротив госпитальной территории был построен мост, получивший название Госпитального, который надолго стал единственной транспортной артерией, связывавшей Лефортовскую слободу с Немецкой и вообще с Москвой. Мост этот являлся госпитальной собственностью, а значит, что госпиталь не только поддерживал его в рабочем состоянии, но и собирал пошлину за проезд по нему. Часть полученных таким образом денег шла на нужды лечебного учреждения, в том числе на содержание и обучение студентов и на обеспечение больных, а часть – на содержание самого моста. Такой порядок сохранялся до конца XVIII века, пока заботы о Госпитальном мосте и расходы на его ремонт не стали слишком тяжелым бременем для первого военного госпиталя России.

Три века и четыре миллиона пациентов

Три десятка лет Николай Бидлоо был бессменным руководителем Лефортовского госпиталя, и за это время успел сделать очень много. Именно при нем были заложены основы отечественной клинической медицины и русского медицинского образования. В частности, при госпитале был разбит небольшой ботанический сад, основную часть коллекции которого составляли лекарственные растения: будущие врачи с самого начала учились пользоваться всем, чем их может обеспечить природа. Тогда же было положено начало и практике обучения студентов-медиков с помощью учебных пособий, написанных врачами госпиталя. Первым из них стал все тот же Николай Бидлоо, в 1710 году написавший на латинском языке (русским он все еще владел недостаточно, чтобы излагать столь сложные материи) «Наставление для изучающих хирургию в анатомическом театре» — первый официальный медицинский учебник России.

Выгрузка раненых на Брестском вокзале в Москве в годы Первой Мировой войны.

Источник: https://www.gvkg.ru

Усилия директора госпиталя быстро принесли плоды. За первые четыре года работы лечебного учреждения в него госпитализировали 1996 больных, из которых вылечились 1026, что считается неплохим по тем временам показателем. За это же время сумели подготовить и первый выпуск студентов: в 1712 году окончили обучение и стали полноправными медиками первые трое воспитанников больницы в Лефортово — Степан Блаженов, Иван Беляев (этих двоих после выпуска зачислили в Балтийский флот) и Егор Жуков. Это были самые способные и упорные, сумевшие преодолеть все тяготы практического обучения. Ведь, как в том же году писал Петру Алексеевичу врач Бидлоо, всего он взял в обучение 50 человек, из которых «осталось 33, 6 умерло, 8 сбежали, 2 по указу взяты в школу, 1 за невоздержание отдан в солдаты».

Главное здание военного клинического госпиталя в Лефортово, 1930 год.

Источник: http://retromap.ru

До 1710 года госпиталь в Лефортово оставался единственным в России стационарным лечебным заведением, до 1733 года не было в нашей стране другой медико-хирургической школы. Постепенно ситуация начала меняться: в Санкт-Петербурге появились Петербургский сухопутный и адмиралтейский госпитали, в Кронштадте — Кронштадтский морской госпиталь, в Москве — Павловская больница. Но первый в российской истории военный госпиталь и после этого не потерял своего большого значения, и в первую очередь — как основа русской медицинской школы. В 1786 году госпитальную школу превратили в медико-хирургическое училище, которое со временем стало медико-хирургической академией, выпускниками которой были многие известные русские военные и гражданские врачи, а в 1814 году при госпитале открылась первая военно-фельдшерская школа России.

Лефортовский госпиталь оставался одним из ведущих военно-медицинских учреждений в нашей стране все время своего существования, хотя время от времени эту роль перехватывали у него петербургские госпитали. Но русская армия никогда не переставала пользоваться его услугами: ни в 1812 году, ни во время Крымской войны, когда целый отряд госпитальных врачей работал в осажденном Севастополе, ни во время многочисленных русско-турецких войн. Этому способствовало прежде всего географическое положение госпиталя: везти сюда раненых с западных и южных театров боевых действий зачастую было удобнее, а главное – быстрее, чем в Петербург.

Вид на главный вход в военный госпиталь в Лефортово в годы Великой Отечественной войны.

Источник: https://www.gvkg.ru

Постепенно росли и возможности госпиталя. Если в 1812 году через него, имевший всего 2000 коек, прошли порядка 10 000 раненых, то во время русско-японской войны он принял уже 55 тысяч раненых и больных. В ходе Первой мировой войны их число выросло на порядок — до 376 тысяч человек. Как ни странно, в годы Великой Отечественной войны этот численный показатель был существенно ниже: в то время госпиталь принял всего 74 тысячи пациентов. Но это объясняется просто: в Москве действовали десятки военных госпиталей, а госпиталь в Лефортово специализировался только на самых сложных случаях. При этом врачи его буквально творили чудеса: восемь из десяти таких тяжелых раненых после лечения возвращались в строй! А в общей сложности через руки сотрудников Главного военного клинического госпиталя за три века его существования прошли свыше четырех миллионов человек.

История

Первая операция

15 февраля 1929 г. в клинике Государственного рентгеновского института в Москве на ул. Солянка Н.Н. Бурденко и ассистентами Б.Г. Егоровым и Е.М. Россельсом была выполнена первая плановая нейрохирургическая операция, которая положила начало формированию Института нейрохирургии — Национального центра. Сегодня, спустя 90 лет, наше учреждение относится к крупнейшим нейрохирургическим центрам России и Европы.

Н.Н. Бурденко |  В.В. Крамер |

Довоенные годы

Клиника государственного рентгеновского института в Москве на ул. Солянка, в которой Н.Н. Бурденко, Б.Г. Егоровым и Е.М. Россельсом была выполнена первая нейрохирургическая операция.

Приказ Народного комиссариата здравоохранения РСФСР о создании этого Института был подписан 2 января 1932 г. Института стал полноценно функционировать весной 1934 г., когда получил собственное здание и статус Центрального нейрохирургического института (ЦНХИ). В 1930-е годы Институт располагал серьезной клинической базой в 150 нейрохирургических коек, комплексной структурой, исследовательскими лабораториями, штатом специалистов.

В Институте работали нейрохирурги Б.Г. Егоров, А.А. Арендт, К.Г. Тэриан, С.С. Брюсова, Л.А. Корейша, А.А. Шлыков, Л.С. Кадин и А.И. Арутюнов, неврологи М.Ю. Рапопорт, Ю.В. Коновалов, Л.О. Корст, А.Я. Подгорная и С.М. Блинков, патофизиологи Б.Н. Клоссовский и В.А. Неговский, нейроморфолог Л.И. Смирнов, нейрофизиолог П.К. Анохин, психиатр А.С. Шмарьян, нейрорентгенолог М.П. Копылов, нейропсихолог А.Р. Лурия и другие стали костяком советской нейрохирургии и основоположниками различных разделов и направлений новой нейронауки. Условия Института позволяли изучать патологию и осуществлять хирургические вмешательства во всех основным направлениях нейрохирургии (нейроонкология, нейротравма, гидроцефалия, эпилепсия, паразитарные заболевания центральной нервной системы и др.).

Первые сотрудники в нейрохирургическом отделении.

Сидят слева направо: Г. С. Циммерман, В. В. Крамер, С. С. Брюсова, Б. Г. Егоров;

стоят слева направо: Е. М. Россель, С. М. Берг, А. С. Чернышов, А. А. Арендт, К. Г. Териан, М. У. Рапопорт (фото начала 1930-х годов).

В 1934 г. при Институте создали Нейрохирургический совет, явившийся прообразом национального общества нейрохирургов. В 1937 г. силами Н.Н. Бурденко был основан профессиональный журнал «Вопросы нейрохирургии», второй в мире после «Zentrablatt fur Neuro-Chirurgie».

Труды первой сессии нейрохирургического совета.

Первый выпуск журнала «Вопросы нейрохирургии»

В 1936 г. приказом Наркомздрава СССР при ЦНХИ организована лаборатория специального назначения по проблеме восстановления жизненных процессов при явлениях, сходных со смертью. Ее возглавил В.А. Неговский, заложивший при поддержке Н.Н. Бурденко основы реаниматологии.

В 1938 г. на базе ЦНХИ была открыта кафедра нейрохирургии Центрального института усовершенствования врачей, которую возглавил Н.Н. Бурденко.

В августе 1941 г. Н.Н. Бурденко назначили главным хирургом Красной армии. Многие сотрудники института ушли на фронт и возглавили нейрохирургические группы в отдельных ротах медицинского усиления, а некоторые из них — хирургическую службу фронтов и армий. Осенью 1941 г., когда над Москвой нависла угроза захвата города, специалисты Института были эвакуированы в тыл. В Казани лечением раненых руководили А.А. Арендт и М.Ю. Рапопорт. В Уфе эвакогоспиталь «Голова» возглавил Б.Г. Егоров. Сам Институт нейрохирургии, хотя в нем осталось всего 6 врачей, продолжал работать в осажденной Москве под руководством Б.Н. Клоссовского. С осени 1942 г., когда в Москву из Казани были переведены А.А. Арендт и М.Ю. Рапопорт, в Институте было организовано отделение на 150 коек для лечения раненых бойцов и командиров Красной армии. Летом 1943 г. в Москву из Уфы вернулся Б.Г. Егоров с группой сотрудников, и клинической базой Института стал.

Здание Института нейрохирургии по адресу 1-й Тверской-Ямской пер., дом 13/5 – памятник, в котором в годы Великой Отечественной Войны располагался 1000-коечный госпиталь 5016 (русский модерн, архитектор А. Ф. Мейснер, 1902 г.)

Послевоенные годы

В 1947 г. директором Института назначается профессор Б.Г. Егоров.

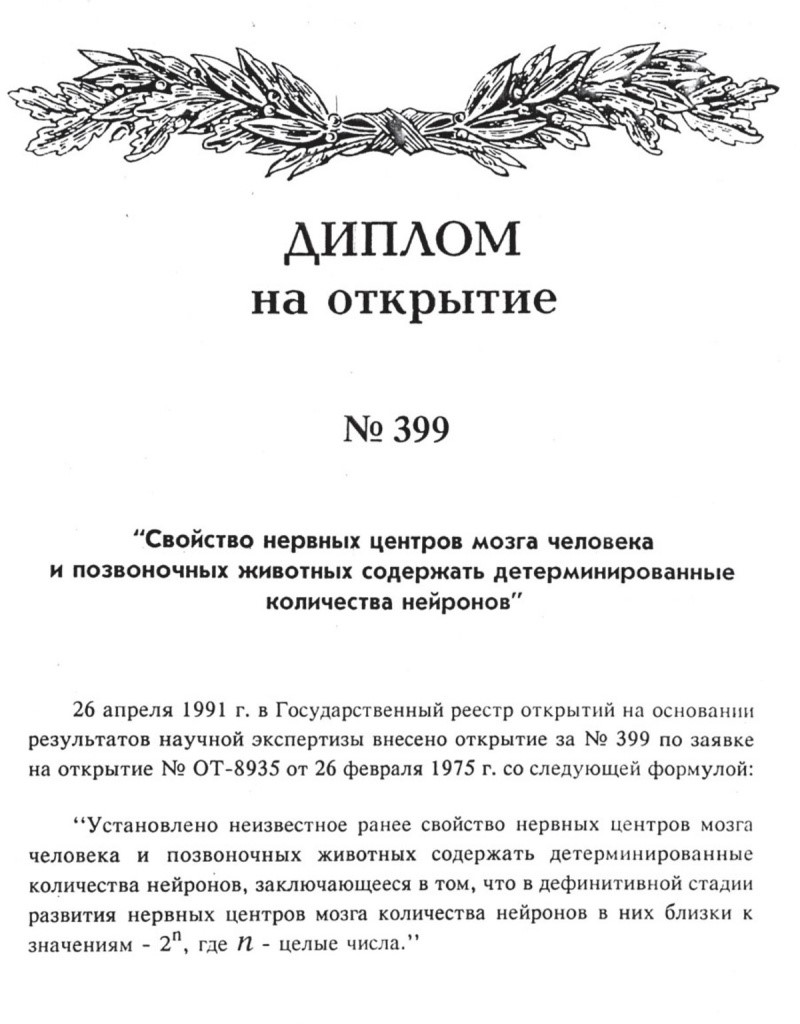

Диплом на открытие С.М. Блинкова

Э.И. Кандель организует в Институте в 1958 г. первую в стране группу функциональной и стереотаксической нейрохирургии. М.Ш. Промыслов в 60-е годы в эксперименте раскрывает механизмы нарушений энергетического обмена при черепно-мозговой травме. Заслугой Б.Г. Егорова как директора Института явилось сосредоточение в Институте выдающихся ученых и привлечение талантливой молодежи (Н.Я. Васин, Г.А. Габибов, Э.И. Кандель, Ф.М. Лясс, Ф.А. Сербиненко, С.Н. Федоров, Ю.М. Филатов, А.Н. Коновалов и др.), которая в дальнейшем достойно развивала отечественную и мировую нейрохирургию.

Клинический корпус на 300 коек, построенный Б.Г. Егоровым в 1956 г.

От макронейрохирургии к микронейрохирургии

В мае 1964 г. директором Института нейрохирургии становится профессор А.И. Арутюнов.

В 1965 г. он создает отделение патологии сосудов головного мозга. В 1974 г. открывается отделение по изучению проблем внутримозговых опухолей. Развитие нейрохирургии потребовало организации в Институте анестезиологической и реанимационной службы (В.И. Салалыкин, Г.А. Рябов, А.З. Маневич).

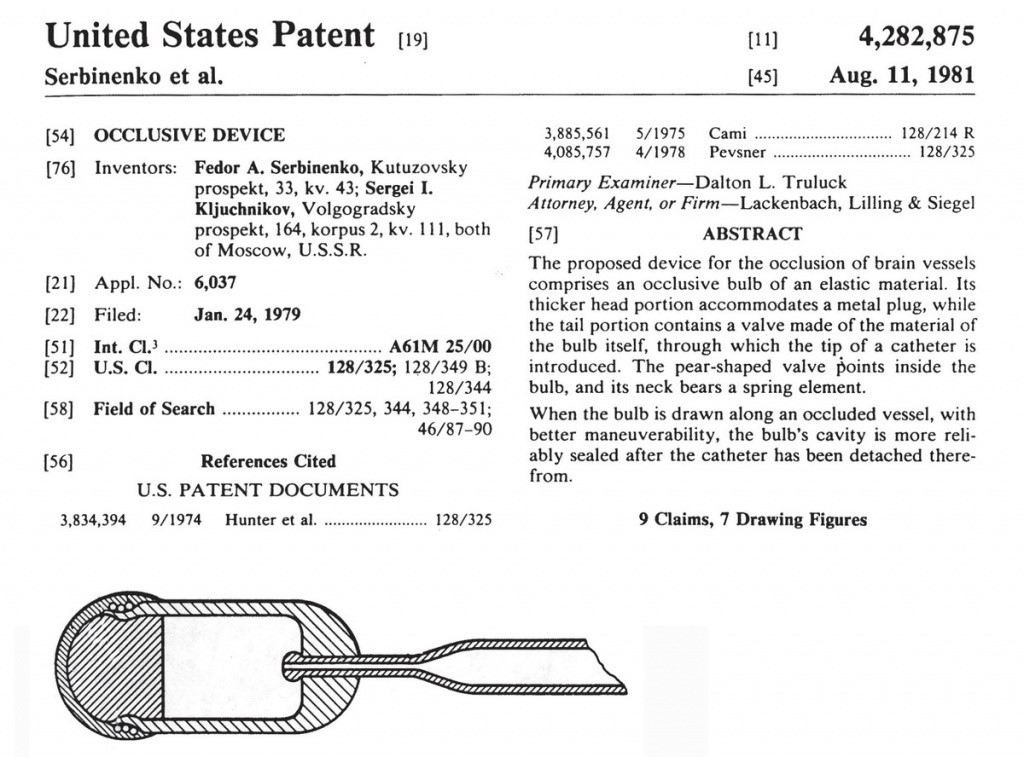

В 1974 г. создается группа реабилитации нейрохирургических больных под руководством В.Л. Найдина. В конце 1970-х годов А.В. Лившиц организует при Институте Всесоюзный центр спинальной нейрохирургии и разрабатывает методы радиочастотной стимуляции регенеративных процессов при повреждениях спинного мозга. В 1970-е годы происходит внедрение в практику новых нейрохирургических технологий, прежде всего микрохирургии и эндоваскулярной хирургии. Ф.А. Сербиненко завершает многолетние испытания созданного им управляемого баллон-катетера и в 1970 г. успешно производит первую реконструктивную эндоваскулярную операцию при каротидно-кавернозном соустье. После публикации в 1974 г. статьи в «Journal of Neurosurgery» эндоваскулярная хирургия Ф.А. Сербиненко получает всеобщее признание, утверждая мировой приоритет ее создателя и Московского института в целом в разработке нового перспективного направления в нейрохирургии. Расширяются связи с зарубежными коллегами. Делегации советских нейрохирургов начинают регулярно принимать участие в международных мероприятиях.

Патент Ф.А. Сербиненко на окклюзионное устройство (США, 1981 г.)

Конец ХХ — начало ХХI века

Четырнадцатиэтажный нейрохирургический корпус Института нейрохирургии, открытый в 1999 году

Современность

Статьи об истории НМИЦ нейрохирургии

«Фонтан Надежда» в холле Национального центра нейрохирургии

Поликлиника бурденко история здания

Предварительная запись на приём к врачу:

8 (499) 267-45-36

8 (499) 263-55-55 *1

или доб. 58-55

Справка по телефонам госпиталя:

8 (499) 263-55-55 *9

или доб. 20-30

Отдел платных медицинских услуг:

8 (499) 678-00-03

История Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко неразрывно связана с судьбой России и Вооруженных Сил. На протяжении столетий госпиталь верно служил Отчизне, стоял на страже интересов больных, врачевал и учил врачевать.

Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко является первым государственным лечебным и медицинским образовательным учреждением России: здесь берет начало история больничного и военно‑госпитального дела в нашей стране, в первой регулярной медицинской школе были заложены основы медицинского образования и подготовлены первые русские врачи, зарождалась, крепла и развивалась усилиями первых русских профессоров отечественная медицинская наука, впервые заявившая о себе на родном языке.

Становление госпиталя в XVIII веке

25 мая 1706 г. вышел именной Указ Петра I о создании первого в России государственного стационарного лечебного и учебного медицинского учреждения, в котором значилось: «…построить за рекою Яузою противу Немецкой слободы в пристойном месте гошпиталь для лечения болящих людей. ». 21 ноября 1707 г. Московский госпиталь принял первых пациентов.

Первым главным доктором Московского госпиталя стал Николай Ламбертович Бидлоо – сын амстердамского врача, выпускник Лейденского университета. Приглашенный в Россию в 1702 г., он в должности лейб‑медика сопровождал Петра I в военных походах.

Вначале госпиталь состоял из большого деревянного строения с домовой церковью Воскресения Христова и трех десятков «светлиц», разместившихся на берегу Яузы. Они включали в себя: помещения для болящих, покои для студентов, ученическую, аптеку, палату алхимика, анатомический театр. Рядом был разбит ботанический сад, в котором выращивались лекарственные растения.

В этот период Н.Л. Бидлоо написал первый отечественный учебник по медицине «Наставление для изучающих хирургию в анатомическом театре» (1710).

Госпиталь дал России первых отечественных лекарей: в мае 1712 г. Степан Блаженов, Иван Беляев, Егор Жуков и Иван Орлов получили из рук Н.Л. Бидлоо первые государственные дипломы о медицинском образовании. Первые выпуски дипломированных лекарей отправлялись в армию и на флот, тем самым начало становления российской государственной системы медицинского образования фактически совпало с зарождением отечественной системы подготовки военных врачей. В течение 26 лет Госпитальная школа была единственным в России медицинским учебным заведением, и лишь в 1733 г. по ее образцу были созданы аналогичные школы при Сухопутном и Адмиралтейском госпиталях, а также Кронштадтском морском госпитале. В 1786 г. Госпитальная школа была преобразована в Московское медико‑хирургическое училище, а в 1798 г. – в Медико‑хирургическую академию.

Уже во время Русско‑турецкой войны 1735-1739 гг. «неизлеченные» в ближайшем тылу армии раненые направлялись в Московский госпиталь.

В период с апреля по декабрь 1749 г. в Московском госпитале в чине капрала Московской команды Лейб‑гвардии Семеновского полка нес караульную службу будущий великий русский полководец – генералиссимус Александр Васильевич Суворов.

В 1754 г. госпиталь, подчинявшийся до того Синоду, был передан в ведение Военной коллегии, и с 1756 г. стал именоваться Генеральным сухопутным Московским госпиталем.

В 1757 г. при госпитале открывается акушерская школа, которой руководил И.Ф. Эразмус, издавший первый в России учебник по акушерству (1762).

После открытия в 1758 г. медицинского факультета Московского университета госпиталь в течение нескольких десятилетий служил для него основной клинической базой. В 1797 г. в нем была организована особая «клиническая палата» для обучения студентов. Многие выпускники Госпитальной школы стали впоследствии сотрудниками и профессорами Московского университета.

История госпиталя в XVIII столетии неразрывно связана с именами как простых лекарей и докторов, так и выдающихся деятелей отечественного здравоохранения: К.И. Щепин, И.Ф. Эразмус, П.И. Погорецкий. Д.С. Самойлович, Е.О. Мухин, Г. Фрезе, А.М. и П.М. Шумлянские, В.Е. Миронович и др.

Госпиталю довелось сыграть важную роль в ликвидации эпидемии чумы 1770‑1772 г. в Москве. Главный доктор госпиталя А.Ф. Шафонский и его помощник К.О. Ягельский быстро распознали заболевание и приняли необходимые меры по локализации эпидемии. Врачи и ученики Госпитальной школы работали в чумных лазаретах и больницах, открытых при московских монастырях, многие из них погибли.

В 1797 г. «второй строитель Московского госпиталя» – император Павел I утверждает планы новых каменных корпусов и отдает приказ о начале строительства. В 1802 г. было завершено строительство четырех новых каменных корпусов госпиталя на 1120 койко-мест (архитектор И.В. Еготов), впоследствии объединенных в одно здание в виде буквы «П», сохранившихся до наших дней в своем первоначальном облике. Старое каменное здание перестроено на 160 койко‑мест. Построены новые деревянные корпуса в Большом и Малом парках для помещения госпитальных служителей и учеников Московского медико-хирургического училища.

Развитие госпиталя в XIX веке

Ярким примером высокого служения Отчизне стала работа военных врачей в период Отечественной войны 1812 года. Госпиталь был переполнен тысячами раненых и больных, которых удалось эвакуировать перед приходом французов в Москву. Личный состав Московского военного госпиталя стал основой военно‑временных госпиталей в Рязани, Владимире, Коломне и Касимовской группировке госпиталей, где было пролечено более 22 тыс. раненых и больных.

В 1816 г. в госпитале было открыто первое в России фельдшерское училище и «костоправная при нем школа», в котором была продолжена традиция подготовки медицинских кадров для армии и флота.

В 1818 г. в госпитале было открыто женское, в 1839 г. – глазное, в 1843 г. – венерическое отделение, а в 1850 г. – водолечебница.

В XIX веке в Московском госпитале работали выдающиеся российские врачи и ученые: М.Я. Мудров – основоположник терапии, военной медицины, автор первой работы по военной гигиене; И.Е. Дядьковский – с именем которого связано развитие клинической медицины; А.И. Овер – автор первого отечественного патологоанатомического атласа, а также А.И. Полунин, И.Т. Глебов, В.А. Басов, А.С. Севрюк.

В 1847‑1849 гг. в Московском военном госпитале проводил показательные операции с применением эфирного наркоза великий русский хирург Н.И. Пирогов.

Врачи госпиталя участвовали в многочисленных войнах XIX века, оказывали помощь населению во время стихийных бедствий, внесли большой вклад в борьбу с шестью эпидемиями холеры, трахомы, цинги.

В годы Русско‑турецкой войны (1877‑1878) из госпиталя в действующую армию было командировано 13 врачей. Впервые в России эвакуация больных и раненых стала производиться военно‑санитарными поездами.

К концу XIX века Московский военный госпиталь имел вполне заслуженную репутацию авторитетного лечебного и научно‑исследовательского центра. В нем было развернуто 22 специализированных отделения на 1530 коек, что составляло около 20% коечной емкости всех лечебных учреждений (31 больница) г. Москвы.

В 1864 г. впервые в Москве помощник главного врача госпиталя И.А. Заборовский начал применять ларингоскопию для исследования оториноларингологических больных.

В 1879 г. в госпитале было создано нервное, в 1880 г. – психиатрическое, в 1881 г. – ревматическое, в 1897 г. – оториноларингологическое отделение.

В 1886 г. в госпитале была открыта первая в Москве и вторая в России Пастеровская станция. Стали производиться лабораторные исследования, а в 1887 г. были открыты клиническая и бактериологическая лаборатории. В последней начали выполняться исследования мокроты на бациллы Коха.

В 1901 г. в госпитале была организована первая лаборатория для рентгенографии.

С 1880 по 1893 г. консультантом госпиталя был выдающийся русский хирург Н.В. Склифосовский.

Главный госпиталь в XX веке

21 ноября 1907 г. Московский госпиталь отметил 200‑летний юбилей и был переименован в Московский Генеральный императора Петра I военный госпиталь.

«Московский госпиталь …явился к бытию малым и бедным по своим средствам, но он с самого своего начала был велик умом и энергией своих творцов. Дух производительного труда и непрерывного развития был коренным его свойством», – подчеркнул в юбилейной речи главный врач госпиталя Н.И. Якимов.

Изданный к юбилею фундаментальный труд старшего ординатора госпиталя А.Н. Алелекова «История Московского Военного Госпиталя в связи с историею медицины в России к 200‑летнему его юбилею 1707‑1907 гг.» и сейчас является одним из классических трудов по истории медицины, в частности военной медицины.

Крайне тяжелая работа выпала на долю Московского госпиталя в годы Первой мировой войны (1914‑1918). С пропускаемых транзитом через Москву военно‑санитарных поездов госпиталь принимал тяжелораненых и был переполнен. Так же в нем оказывалась помощь военнопленным. Всего за годы Первой мировой войны в госпиталь поступило 376 тыс. больных и раненых.

В первой четверти XX века в стенах Московского госпиталя, создавая славу клинической медицине России, трудились такие известные медики, как: С.Я. Чистович, А.П. Крымов, А.Ф. Бердяев, В.В. Нефедов, П.Ф. Петерман, П.В. Любомудров, Е.Н. Малютин, Е.К. Сепп, Ф.А. Андреев, В.Ф. Зеленин, В.И. Кедровский, Г.Д. Воскресенский.

Во времена Февральской и Октябрьской революций 1917 года госпиталю удалось пережить политический кризис, ни на один день не прекращая оказывать помощь больным.

В эти годы в госпитале были продолжены традиции первого медицинского образовательного учреждения: в марте 1919 г. в стенах госпиталя была открыта Государственная высшая медицинская школа для подготовки врачей. На 26 кафедрах работали ученые, имена которых являлись украшением отечественной медицинской науки.

В 1930‑е годы Московский Коммунистический военный госпиталь по праву считался лучшим военно‑лечебным учреждением Красной Армии, куда поступали пациенты со всех концов Советского Союза.

Госпиталь внес весомый вклад в повышение обороноспособности государства. С честью прошли Великую Отечественную войну и составляют основу хирургических укладок в наши дни большой и малый хирургический и перевязочный наборы, разработанные старейшим хирургом госпиталя А.А. Гусевым. Важнейшую роль в транспортной иммобилизации переломов сыграла транспортная шина, созданная консультантом‑хирургом госпиталя профессором М.М. Дитерихсом.

В госпитале лечились раненые воины Красной Армии во время боевых операций на р. Халхин‑Гол (1939) и Советско‑финской войны (1939‑1940). Врачи и медсестры хирургических отделений принимали участие в боевых действиях.

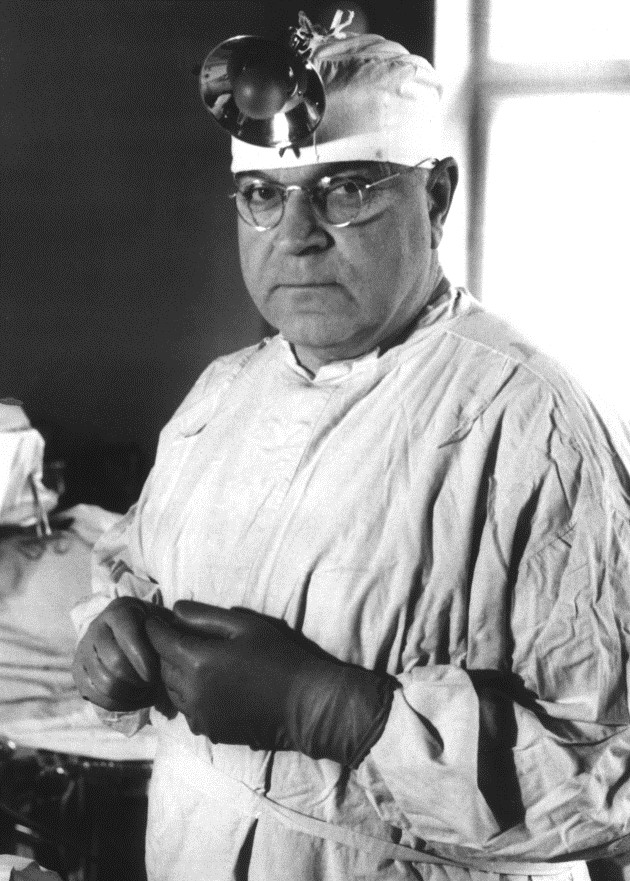

Большой вклад в совершенствование лечебно‑диагностической работы внес консультант госпиталя – выдающийся ученый и хирург Николай Нилович Бурденко.

Во всеоружии медицинских знаний и опыта Московский Коммунистический военный госпиталь встретил Великую Отечественную войну, с честью выполнив свое предназначение: в его стенах прошли лечение свыше 74 тыс. раненых и больных, из которых 82% было возвращено в строй.

В 1968 г. за достигнутые успехи в медицинском обслуживании личного состава Вооруженных Сил СССР ГВКГ им. Н.Н. Бурденко был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1982 г., в год 275‑летия, госпиталь был награжден орденом Ленина за заслуги в развитии отечественной медицины, большой вклад в дело совершенствования медицинского обеспечения личного состава Вооруженных Сил СССР.

В стенах госпиталя трудились специалисты, составившие славу военной медицины: профессора Ф.Ф. Березкин, И.В. Тихомиров, М.И. Теодори, И.В. Мартынов, М.В. Шеляховский, член‑корреспондент РАМН Е.Е. Гогин, академик РАМН В.Т. Ивашкин; Г.К. Алексеев, М.Ф. Гулякин, А.С. Гаврилов, Б.В. Коняев, В.А. Светляков, А.И. Хазанов, Г.А. Литвиненко, С.С. Филатов, М.М. Филиппов и многие другие.

Лауреатами Государственной премии СССР стали: Н.А. Богораз, В.А. Панков, П.З. Аржанцев, В.А. Белов. В настоящее время славу госпиталя составляют П.Г. Брюсов и Н.П. Потехин.

С каждым годом все более возрастала роль ГВКГ им. Н.Н. Бурденко как одного из клинических и научно-методических центров военно‑медицинской службы Вооруженных Сил. Наряду с дальнейшим совершенствованием специализированной помощи, открытием новых отделений началось образование внутригоспитальных объединений. Органично вписались в прежнюю застройку новые лечебно‑диагностические корпуса «А» (1995) и «Б» (2001).

В 2002 и 2004 гг. в стенах ГВКГ им. Н.Н. Бурденко состоялись выездные заседания Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне, на которых было отмечено, что за прошедшие три столетия медицинскую помощь в госпитале получили более 4 миллионов наших сограждан.

Врачи и медсестры ГВКГ им. Н.Н. Бурденко выполняли свой интернациональный долг, оказывая медицинскую помощь войскам и населению в Анголе, Эфиопии, Никарагуа, Алжире, Косово.

Тысячи раненых, доставленных за последние десятилетия в ГВКГ им. Н.Н. Бурденко из зон вооруженных конфликтов, были возвращены к полноценной жизни.

В последние годы госпиталь переживает очередной этап своей славной истории, связанный с процессами преобразования госпитальных и амбулаторно‑поликлинических лечебных учреждений, оптимизации численности Министерства обороны Российской Федерации и проведением военных реформ. Результатом этого стало формирование в госпитале филиальной структуры из числа военных госпиталей родов и видов войск, а так же лечебных учреждений амбулаторно-поликлинического профиля Москвы и Московской области.

Сегодня Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко – мощное многопрофильное учреждение, в составе которого (основная территория) функционируют 119 лечебно‑диагностических подразделений и 19 лечебно‑диагностических центров. Ежегодно в госпитале и его филиалах лечатся более 57 тыс. больных, проводятся более 20 тыс. оперативных вмешательств. В стенах госпиталя трудятся 22 профессора, 312 докторов и кандидатов наук.

«Я привык быть действующим непрестанно, тем и питается дух мой!» – эти слова генералиссимуса Александра Васильевича Суворова применимы к каждому дню долгой жизни ГВКГ им. Н.Н. Бурденко. Патриотизм, поступательное развитие традиций, самоотверженный труд специалистов – причины, позволившие старейшему российскому лечебному учреждению достойно нести звание Главного военного госпиталя страны.