Это не просто спор а такой при котором имеется конфронтация

О споре

Сейчас любой словесный конфликт принято называть спором, но давайте посмотрим глубже.

Виды спора

Дискуссия (от латинского discussio — исследование, рассмотрение, разбор) называют такой публичный спор, целью которого является выяснение и сопоставление различных точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахождение правильного решения спорного вопроса. Дискуссия считается эффективным способом убеждения, так как ее участники сами приходят к тому или иному выводу.

Диспут (disputer — рассуждать, disputatio — прение) первоначально означало публичную защиту научного сочинения, написанного для получения ученой степени. Сегодня в этом значении слово «диспут» не употребляется. Под ним подразумевается публичный спор на научную и общественную тему.

Полемика (от древнегреческого polemikos — воинственный, враждебный). Полемика — это не просто спор, а такой, при котором имеется конфронтация, противостояние, противоборство сторон, идей и речей. Исходя из этого, полемику можно определить как борьбу принципиально противоположных мнений по тому или иному вопросу, публичный спор с целью защитить, отстоять свою точку зрения и опровергнуть мнение оппонента

Дебаты (от французского debat — спор, прения) — обмен мнениями по каким-либо вопросам.

Прения — русское слово, зафиксированное в лексиконе XVII века.

— обсуждения какого-либо вопроса, публичный спор по каким-либо вопросам. Под этими словами, как правило, подразумевают споры, которые возникают при обсуждении докладов, сообщений, выступлений на собраниях, заседаниях, конференциях и т. д.

Цели спора

В любом споре каждый оппонент может придерживаться одной из целей: поиск истины, убеждение оппонента,

одержать победу, спор ради спора.

Спор как поиск истины может служить средством для поиска истины, для проверки какой-либо мысли, идеи, для её обоснования. В таком споре тщательно подбираются и анализируются доводы, взвешенно оцениваются позиции и взгляды противоположной стороны, т. е., по существу, ведется совместное расследование истины. Конечно, такой спор возможен только между компетентными людьми, знающими данную проблему и заинтересованными в её решении.

Спор для убеждения оппонента. Здесь можно выделить два важных момента. Иногда спорящий убеждает противника в том, в чем сам глубоко убежден, но порой он уверяет и потому, что так «надо» по долгу службы, в силу каких-либо обстоятельств и т. д.

Спор для победы. Спорящие добиваются её по разным мотивам. Одни считают, что отстаивают общественные интересы, другим нужна победа для самоутверждения, третьим нужна победа поэффектней, и они не стесняются в приемах и средствах для её достижения.

Спор ради спора. Это своего рода «искусство», «спорт». Для таких спорщиков безразлично о чем спорить, с кем спорить, зачем спорить. Им важно блеснуть красноречием.

В жизни не всегда удается четко разграничить виды спора по целям, они носят условный характер.

Количество участников

На специфику спора влияет количество лиц, принимающих участие в обсуждении проблемных вопросов. По этому признаку важно выделить три основные группы:

— спор-монолог (человек спорит сам с собой, это так называемый «внутренний спор»);

— спор-диалог (полемизируют два лица);

— спор-полилог (ведется несколькими или многими лицами).

Споры могут проходить при слушателях и без таковых. Присутствие слушателей, даже если они не выражают своего отношения к спору, влияет на спорящих.

«Полемика». Классификация видов спора

Размышляйте неторопливо, но действуйте решительно, уступайте великодушно, а сопротивляйтесь твердо.

Что же такое спор? Какова его сущность, с какими видами спора нам приходится иметь дело?

В «Словаре современного русского языка» сказано, что спор – это словесное состязание, обсуждение чего-либо между двумя или несколькими лицами, при котором каждая из сторон отстаивает свое мнение, свою правоту; борьба мнений (обычно в печати) по различным вопросам науки, литературы, политики и т.д.; полемика.

Разговорные значения: разногласия, ссора, препирательство;

переносные: противоречие, несогласие.

Общим для всех значений слова «спор» является наличие разногласий, отсутствие единого мнения, противоборство. В современной научной литературе слово «спор» служит для обозначения процесса обмена противоположными мнениями. Однако единого определения данного понятия не существует.

В русском языке имеются и другие слова для обозначения данного явления: дискуссия, диспут, полемика, дебаты, прения. Довольно часто они употребляются как синонимы слова «спор». В научных исследованиях эти слова служат нередко наименованиями отдельных разновидностей спора.

Например, дискуссией (от лат. discussio – исследование, рассмотрение, разбор) называют такой публичный спор, целью которого является выяснение и сопоставление различных точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахождение правильного решения спорного вопроса. Дискуссия считается эффективным способом убеждения, так как ее участники сами приходят к тому или иному выводу.

Слово диспут тоже пришло к нам из латинского языка (disputer – рассуждать, disputatio – прение) и первоначально означало публичную защиту научного сочинения, написанного для получения ученой степени. Сегодня в этом значении слово «диспут» не употребляется. Под ним подразумевается публичный спор на научную и общественную тему.

Другой характер носит полемика (от древнегреч. polemikos – воинственный, враждебный). Полемика – это не просто спор, а такой, при котором имеется конфронтация, противостояние, противоборство сторон, идей и речей. Исходя из этого, полемику можно определить как борьбу принципиально противоположных мнений по тому или иному вопросу, публичный спор с целью защитить, отстоять свою точку зрения и опровергнуть мнение оппонента.

Из данного определения следует, что полемика отличается от дискуссии и диспута именно своей целевой направленностью.

Участники дискуссии, сопоставляя противоречивые суждения, стараются прийти к единому мнению, найти общее решение, установить истину.

Цель полемики иная: необходимо одержать победу над противником, отстоять и утвердить собственную позицию.

Однако следует иметь в виду, что подлинно научная полемика ведется не ради победы как таковой. Полемика – это наука убеждать. Она учит подкреплять мысли убедительными и неоспоримыми доводами, научными аргументами.

Слово «дебаты» французского происхождения (debat – спор, прения); «прения» – русское слово, зафиксированное в лексиконе XVII в. Толковый словарь определяет эти слова так: дебаты – прения, обмен мнениями по каким-либо вопросам, споры; прения – обсуждения какого-либо вопроса, публичный спор по каким-либо вопросам.

Под этими словами, как правило, подразумевают споры, которые возникают при обсуждении докладов, сообщений, выступлений на собраниях, заседаниях, конференциях и т.д.

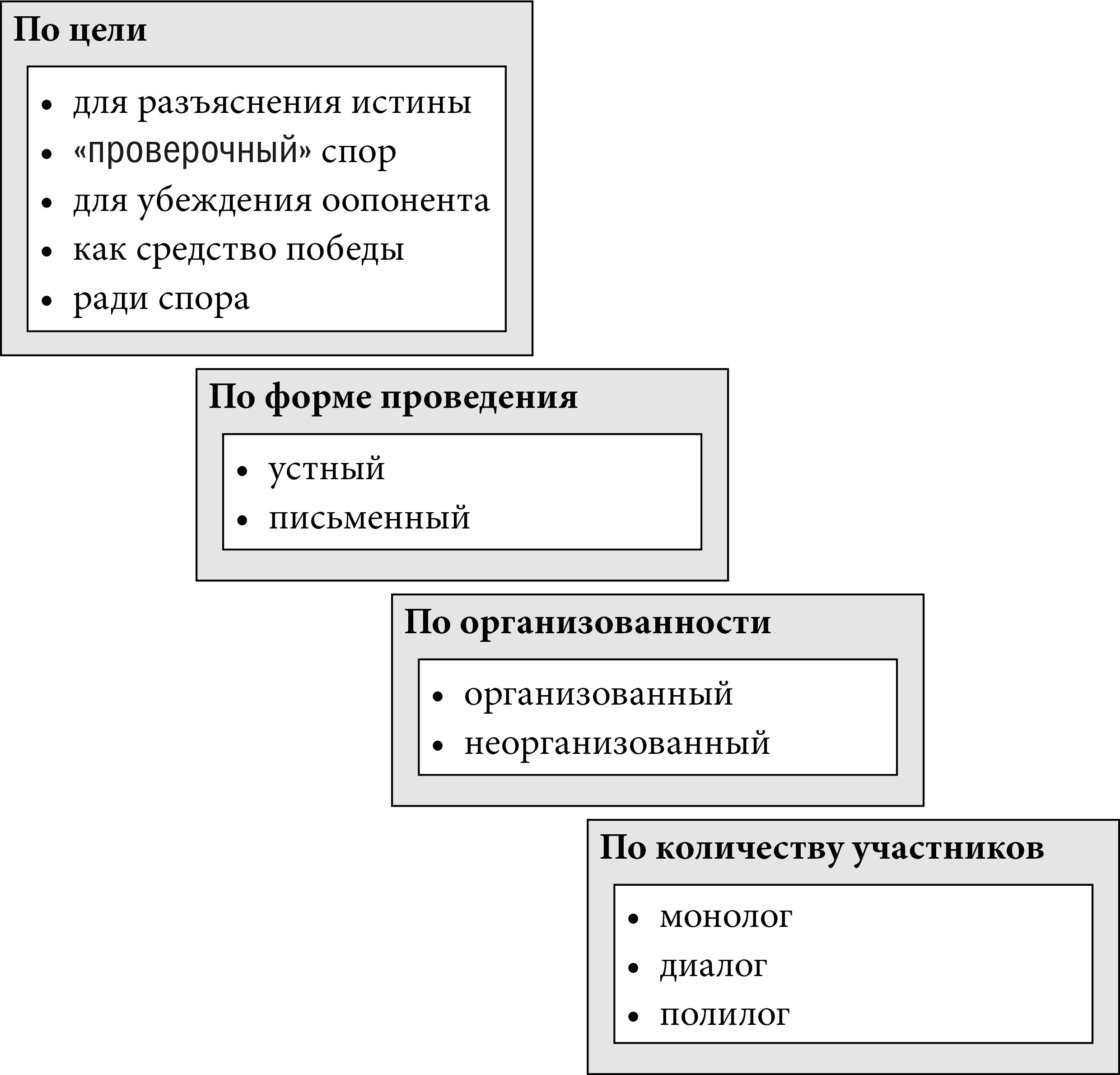

Классификация споров. Как видим, существуют разные виды споров. В научной литературе делаются попытки их систематизировать. В качестве основания берутся различные признаки. Однако единая классификация споров на сегодняшний день отсутствует.

К. основным факторам, влияющим на характер спора и его особенности, относятся:

Цель спора:

Спор как поиск истины может служить средством для поиска истины, для проверки какой-либо мысли, идеи, для ее обоснования. В таком споре тщательно подбираются и анализируются доводы, взвешенно оцениваются позиции и взгляды противоположной стороны, т.е., по существу, ведется совместное расследование истины.

Конечно, такой спор возможен только между компетентными людьми, знающими данную проблему и заинтересованными в ее решении. Как подчеркивал профессор С.И. Поварнин, который в начале XX в. активно, разрабатывал теорию спора, «…это высшая форма спора, самая благородная и самая прекрасная».

Спор для убеждения оппонента.

Здесь можно выделить два важных момента. Иногда спорящий убеждает противника в том, в чем сам глубоко убежден, но порой он уверяет и потому, что так «надо» по долгу службы, в силу каких-либо обстоятельств и т.д.

Спор для одержания победы.

Спорящие добиваются ее по разным мотивам. Одни считают, что отстаивают общественные интересы, другим нужна победа для самоутверждения, третьим нужна победа поэффектней, и они не стесняются в приемах и средствах для ее достижения.

Спор ради спора.

Это своего рода «искусство», «спорт». Для таких спорщиков безразлично о чем спорить, с кем спорить, зачем спорить. Им важно блеснуть красноречием.

В жизни не всегда удается четко разграничить виды спора по целям, они носят условный характер.

Значимость проблемы спора. В спорах затрагиваются национальные интересы, интересы определенных социальных слоев, нередко приходится отстаивать групповые интересы. Защищаются в них также и семейные, и личные интересы. Важно понимать социальную значимость проблемы, чтобы не растрачивать силы и энергию на несущественные вопросы.

Количество участников. На специфику спора влияет количество лиц, принимающих участие в обсуждении проблемных вопросов. По этому признаку важно выделить три основные группы:

спор-монолог (человек спорит сам с собой, это так называемый «внутренний спор»);

спор-диалог (полемизируют два лица);

спор-полилог (ведется несколькими или многими лицами).

Споры могут проходить при слушателях и без таковых. Присутствие слушателей, даже если они не выражают своего отношения к спору, влияет на спорящих.

Форма проведения спора. Споры могут быть устными и печатными. Устная форма предполагает непосредственное общение друг с другом, письменная (печатная) форма – опосредованное общение. Устные споры, как правило, ограничены во времени и замкнуты в пространстве. Письменные споры более продолжительны.

В устном споре важную роль играют внешние и психологические особенности. Большое значение имеют манера уверенно держаться, скорость реакции, живость мышления, остроумие. Робкий, застенчивый человек обычно проигрывает по сравнению с самоуверенным противником. Именно поэтому письменный спор бывает более пригоден для выяснения истины, чем устный. Однако у него имеются и свои недостатки.

Он может продолжаться слишком долго, иногда годами, поэтому его участники успевают забыть отдельные моменты, не имеют возможности восстановить их в памяти.

Споры бывают организованные и неорганизованные. Организованные споры планируются, готовятся, проводятся под руководством специалистов. Полемисты имеют возможность заранее познакомиться с предметом спора, определить свою позицию, подобрать необходимые аргументы, продумать возможные возражения оппонентов. Однако спор может возникнуть и стихийно – в учебном процессе, на собраниях и заседаниях, в быту.

Успех спора зависит и от состава полемистов. Важное значение имеют их уровень культуры, эрудиция, компетентность, жизненный опыт, владение полемическими навыками и умениями, знание правил публичного спора. На практике очень часто компетентность участников спора отсутствует. Об удивительной смелости спорщика-дилетанта хорошо сказал Ф.М. Достоевский:

«Если бы, например, он встретился с Либихом (известный немецкий химик) хоть в вагоне железной дороги, и если бы только завязался разговор о химии и нашему господину удалось к разговору примазаться, то сомненья нет, он мог бы выдержать самый ученый спор, зная из химии только одно слово: химия. Он удивил бы, конечно, Либиха, но кто знает – в глазах слушателей остался бы, может быть, победителем. «

Предложенная классификация позволит вам точнее определить, с каким именно видом спора вы имеете дело в конкретной ситуации, и поможет вам выбрать оптимальную тактику поведения.

*

См.: Введенская Л. А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. –Ростов н/Д., 1995.– С. 398.

Риторика: Практикум

4.2. Виды спора и правила его ведения

«Полемическое мастерство» — знание предмета спора, понимание сущности публичного спора и его разновидностей, соблюдение основных требований культуры спора, умение доказывать выдвинутое положение и опровергать мнение оппонента, использование полемических приемов, умение противостоять уловкам противника.

Спор ( «Словарь современного русского литературного языка» ):

1. Словесное состязание, обсуждение чего-либо между двумя или несколькими лицами, при котором каждая из сторон отстаивает свое мнение, свою правоту. Борьба мнений (обычно в печати) по различным вопросам науки, литературы, политики и т.п.; полемика.

2. Взаимное притязание на владение, обладание чем-либо, разрешаемое судом.

3. Поединок, битва, единоборство (преимущественно в поэтической речи). Состязание, соперничество.

Общим для всех значений слова спор является наличие разногласий, отсутствие единого мнения.

Обычно под спором понимается всякое столкновение мнений, разногласие в точках зрения по какому-либо вопросу, предмету, борьба, при которой каждая из сторон отстаивает свою правоту.

Дискуссия (лат. discussio — исследование, рассмотрение. разбор) — публичный спор, целью которого является выяснение и сопоставление разных точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахождение правильного решения спорного вопроса.

Дискуссия считается эффективным способом убеждения, так как ее участники сами приходят к тому или иному выводу.

Диспут (лат. disputer — рассуждать, disputatio — прение) — первоначально означало публичную защиту научного сочинения, написанного для получения ученой степени. В настоящее время в этом значении слово диспут не употребляется. Этим словом называют публичный спор на научную и общественно важную тему.

Полемика (лат. polemikos «воинственный, враждебный») — это не просто спор, а такой, при котором имеется конфронтация, противостояние, противоборство сторон, идей и речей. Исходя из этого, полемику можно определить как борьбу принципиально противоположных мнений по тому или иному вопросу, публичный спор с целью защитить, отстоять свою точку зрения и опровергнуть мнение оппонента.

► прийти к единому мнению;

► найти общее решение;

Полемика обычно преследует определенную цель — одержать победу над противником, отстоять и утвердить собственную позицию.

Полемика — наука убеждать. Она учит подкреплять мысли убедительными и неоспоримыми доводами, научными аргументами. Полемика особенно необходима, когда вырабатываются новые взгляды, отстаиваются общечеловеческие ценности, права человека, складывается общественное мнение. Она служит воспитанию активной гражданской позиции.

Дебаты (от фр. debat ) — спор, прения.

Прения — русское слово, зафиксированное в лексиконе XVII в. Толковый словарь определяет эти слова так: дебаты — прения, обмен мнениями по каким-либо вопросам, споры; прения — обсуждение какого-либо вопроса, публичный спор по каким-либо вопросам.

В научной и методической литературе делаются попытки систематизировать виды споров. В качестве оснований берутся самые различные признаки. Однако единая классификация споров отсутствует.

К основным факторам, влияющим на характер спора и его особенности, относятся :

► форма проведения спора,

Схема 6. Виды спора

Оппоненты, вступая в спор, преследуют далеко не одинаковые цели, руководствуются разными мотивами.

Спор как средство для разъяснения истины, для проверки какой-либо мысли, для испытания ее обоснованности. Этот тип спора в смешанных формах встречается довольно часто. Начинают спорить, что послушать, что можно сказать против такой-то мысли или в ее пользу. Но в чистом виде он редко выдерживается до конца. Обыкновенно в пылу спора мы начинаем действовать уже не для выяснения истины, а для самозащиты и т.д.

При этом иногда люди горячатся до того, что создается впечатление, что они самые пламенные и фанатичные приверженцы идеи.

В чистом виде этот тип спора встречается редко, только между очень интеллигентными и спокойными людьми. Если сойдутся два таких человека, и для обоих их мысль не кажется совершенной истиной, и оба они смотрят на спор как на средство проверки, то спор иногда получает особый характер. Он доставляет, кроме несомненной пользы, истинное наслаждение и удовлетворение. Тут и сознание расширения кругозора на данный предмет, и сознание, что выяснение истины продвинулось вперед, и тонкое, спокойное возбуждение умственной борьбы, и какое-то особое интеллектуальное эстетическое наслаждение. Такой спор есть по существу совместное исследование истины.

Такие споры обычно имеют характер сложных.

Спор как средство убеждения оппонента.

Такого рода спор является уже сравнительно низшей формой спора. В нем, в свою очередь, можно различить два наиболее важных оттенка, разных по ценности:

► спорящий может убеждать оппонента в чем-либо, в чем сам глубоко убежден;

► спорящий может убеждать и вовсе не потому, что уверен в истине того, что защищает, или в ложности того, на что нападает.

Каков бы ни был оттенок спора для убеждения, спор этот всегда отличается от чистого спора первого типа. Прежде всего, разумный человек принимается спорить здесь лишь тогда, когда тезис таков, что в нем можно убедить оппонента. Иначе — не стоит и время тратить. Тут интересен для убеждающего не тезис, а оппонент, примет ли он этот тезис или нет.

С доводами в этом споре обычно еще менее церемонятся. Часто и разбирать «тонкости» не считают нужным: не все ли равно, чем воздействовать на оппонента — по всем правилам или без всяких правил. Споры этого типа ведутся чаще всего перед слушателями.

Само собой разумеется также, что в обоих последних типах спора — и в спорах для убеждения, и в споре для победы — спорщики часто пользуются не столько логикой, не доводами рассудка, сколько средствами ораторской убедительности: внушительностью тона, острыми словами, красотой выражения и т.п. бесчисленными средствами ораторского искусства. Конечно, об истине и логике при этом меньше заботятся, чем следует.

Редко встречается в чистом виде спор-игра, спор-упражнение. Сущность этого типа выражена в его названии.

Каждый из этих типов имеет свои особенности по отношению:

► к выбору тезиса и доводов;

► к желательности того или иного оппонента;

► к допущению или недопущению сомнительных приемов спора.

По числу участников спора можно выделить три основные группы:

1) спор-монолог (человек спорит сам с собой, это так называемый внутренний спор);

2) спор-диалог (полемизируют два лица);

3) спор-полилог (ведется несколькими или многими лицами).

Спор-полилог может иметь большое значение при решении важных вопросов общественно-политической, духовной, научной жизни. Чем больше знающих людей принимают участие в таком споре, тем результативнее он будет.

Споры могут происходить при слушателях и без слушателей. Присутствие слушателей, даже если они не выражают своего отношения к спору, действует на спорящих. Победа при слушателях приносит большее удовлетворение, льстит самолюбию, а поражение становится более досадным и неприятным. Поэтому участники спора при слушателях обязательно учитывают присутствующих, их реакцию, тщательно отбирают необходимые аргументы, чаще проявляют упорство во мнениях, порой излишнюю горячность.

В общественной жизни нередко приходится встречаться и со спором для слушателей. Спор ведется не для того, чтобы выяснить истину, убедить друг друга, а чтобы привлечь внимание к проблеме, произвести на слушателей определенное впечатление, повлиять необходимым образом.

Устная форма предполагает непосредственное общение конкретных лиц друг с другом, письменная (печатная) форма — опосредованное общение. Устные споры, как правило, ограничены во времени и замкнуты в пространстве: они ведутся на занятиях, конференциях, заседаниях, различного рода мероприятиях и т.д. Письменные (печатные) формы более продолжительны во времени, чем устные, так как связь между полемизирующими сторонами опосредованная.

В устном споре, особенно если он ведется при слушателях, важную роль играют внешние и психологические моменты. Большое значение имеет манера уверенно держаться, быстрота реакции, живость мышления, остроумие. Робкий, застенчивый человек обычно проигрывает по сравнению с самоуверенным противником. Поэтому письменный спор бывает более пригоден для выяснения истины, чем устный. Однако у него есть свои недостатки. Он иногда тянется слишком долго, в течение нескольких лет. Читатели, да и сами участники спора, успевают забыть отдельные положения и выводы, не имеют возможности восстановить их в памяти. Иногда спор ведется на страницах нескольких различных изданий, отчего трудно следить за его ходом.

Споры делятся на организованные и неорганизованные. Организованные споры планируются, готовятся, проводятся под руководством специалистов. Полемисты имеют возможность заранее познакомиться с предметом спора, определить свою позицию, подобрать необходимые аргументы, продумать ответы на возможные возражения оппонентов. Но спор может возникнуть и стихийно. Такое нередко случается в учебном процессе, на собраниях и заседаниях, в бытовом общении.

Неорганизованные, стихийные споры, как правило, менее продуктивны. В подобных спорах выступления участников бывают недостаточно аргументированными, порой приводятся случайные доводы, звучат не совсем зрелые высказывания. Кроме спора из-за тезиса и из-за доказательства, есть разные другие виды спора, различаемые с разных других точек зрения [10].

Для успешного ведения спора важно также знать основные законы аргументации и правила ведения спора.

Законы аргументации и убеждения

1. Закон встраивания (внедрения).

Аргументы следует встраивать в логику рассуждений партнера, а не вбивать (ломая ее), не излагать их параллельно.

2. Закон общности языка мышления.

Если хотите, чтобы вас слышали, говорите на языке основных информационных и репрезентативных систем оппонента.

3. Закон минимализации аргументов.

Помните об ограниченности человеческого восприятия (пять-семь аргументов), поэтому ограничивайте число аргументов. Лучше, если их будет не более трех-четырех.

4. Закон объективности и доказательности.

Используйте в качестве аргументов только те, что принимает ваш оппонент. Не путайте факты и мнения.

5. Закон диалектичности (единства противоположностей).

Говорите не только о плюсах своих доказательств или предположений, но и о минусах. Этим вы придаете своим аргументам больший вес, так как двусторонний обзор (плюсы и минусы) лишает их легковестности и обезоруживает оппонента.

Подавайте аргументы, демонстрируя уважение к оппоненту и его позиции.

7. Закон авторитета.

Ссылки на авторитет, известный вашему оппоненту и воспринимаемый им тоже как авторитет, усиливают воздействие ваших аргументов. Ищите авторитетное подкрепление им.

8. Закон рефрейминга.

Не отвергайте доводы партнера, а, признавая их правомерность, переоценивайте их силу и значимость. Усиливайте значимость потерь в случае принятия его позиции или уменьшайте значимость выгод, ожидаемых партнером.

Не стремитесь быстро переубедить оппонента, лучше идти постепенными, но последовательными шагами.

10. Закон обратной связи.

Подавайте обратную связь в виде оценки состояния оппонента, описания своего эмоционального состояния. Принимайте на себя персональную ответственность за недоразумение и непонимание.

В процессе аргументации не допускайте неэтичное поведение (агрессия, обман, высокомерие, манипуляции и т.д.), не задевайте «больные места» оппонента.

Правила ведения спора.

Первое правило (правило Гомера):

Очередность приводимых аргументов влияет на их убедительность. Наиболее убедителен следующий порядок аргументов: сильные — средние — один самый сильный (слабыми аргументами вообще не пользуйтесь, они приносят вред, а не пользу). Сила (слабость) аргументов должна определяться не с точки зрения выступающего, а с точки зрения лица, принимающего решение.

Второе правило (правило Сократа):

Для получения положительного решения по важному для вас вопросу поставьте его на третье место, предпослав ему два коротких, простых для собеседника вопроса.

Третье правило (правило Паскаля):

Убедительность аргументов в значительной степени зависит от имиджа и статуса убеждающего. Высокое должностное или социальное положение, компетентность, авторитетность, поддержка коллектива повышают статус человека и степень убедительности его аргументов.

Не загоняйте себя в угол, не понижайте свой статус проявлением признаков неуверенности.

Не принижайте статус собеседника, ибо любое проявление неуважения, пренебрежения к собеседнику вызывает негативную реакцию.

К аргументам приятного нам собеседника мы относимся благосклонно, к аргументам неприятного — с предубеждением. Приятное впечатление создается многими факторами: уважительным отношением, умением выслушать, грамотной речью, приятными манерами, внешностью и т.д.

Желая переубедить, начинайте не с разделяющих вас моментов, а с того, в чем вы согласны с оппонентом.

Проявите эмпатию, постарайтесь понять эмоциональное состояние другого человека, представить ход его мыслей, поставить себя на его место, сопереживать ему.

Будьте хорошим слушателем, чтобы понять ход мыслей собеседника.

Проверяйте, правильно ли вы понимаете собеседника.

Избегайте слов, действий, приводящих к конфликту.

Следите за мимикой, жестами, позами — своими и собеседника.

1. Юмор, ирония, сарказм. Эффективным средством считается применение юмора, иронии, сарказма. Они являются обязательными психологическими элементами публичного выступления. Эти средства усиливают полемический тон речи, ее эмоциональное воздействие на слушателей, помогают разрядить напряженную обстановку, создают определенный настрой при обсуждении острых вопросов, помогают полемистам добиться успеха в споре.

Ироническое или шутливое замечание может смутить оппонента, поставить его в затруднительное положение, а порой даже разрушить тщательно построенное доказательство, хотя само по себе это замечание далеко не всегда имеет прямое отношение к предмету спора. Поэтому не надо теряться. Лучше всего вести себя естественным образом. Если смешно, можно посмеяться со всеми, а затем обязательно вернуться к обсуждению существа проблемы.

По воспоминаниям В. В. Вересаева, он выступил в защиту старушки, укравшей жестяной чайник стоимостью 50 копеек. В обвинительной речи прокурор отметил, что кража незначительная, что на преступление бедную старушку толкнула горькая нужда, что подсудимая вызывает не негодование, а только жалость. Но, несмотря на это, подчеркнул он, старушка должна быть осуждена, т. к. она посягнула на собственность, а собственность священна, все гражданское благоустройство держится на собственности, и если позволить людям покушаться на нее, страна погибнет. После него выступил защитник Плевако. Он сказал так: «Много бед и испытаний пришлось претерпеть России за ее больше чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушилось на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь. старушка украла старый чайник ценою в пятьдесят копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно».

И суд оправдал старушку.

Приведем один весьма любопытный пример использования приемов « возвратного удара », « подхвата реплики », описанный в рассказе С. Званцева «Дело Вальяно».

Суть дела заключалась в следующем. В восьмидесятых годах XIX столетия Таганрог бойко торговал с заморскими странами. Молодой торговый маклер, то есть посредник при заключении торговых сделок, неожиданно для всех сказочно разбогател. Долго никто не мог понять, каков источник его богатства. А когда это стало ясным, то Вальяно был уже так богат, что не боялся разоблачений. Вальяно был контрабандистом особого рода: он ввозил запрещенные товары целыми пароходами.

Существовало таможенное правило: после того как чиновники проверяли груз и исчисляли пошлину, грузовладелец был вправе или, оплатив пошлину, забрать с парохода товар, или, отказавшись от оплаты, потопить груз на рейде. Акт о потоплении подшивался к делу, и пароход уходил в обратный рейс.

В действительности никакого потопления не было. У Вальяно была зафрахтована целая флотилия турецких фелюг — вместительных лодок, а весь груз с борта парохода, а не со дна Азовского моря, попадал в подвалы особняка Вальяно.

В Таганрог прибыл новый прокурор, охваченный жаждой карьеры. Он возбудил дело против Вальяно, которое двигалось с необычайной быстротой. Никакие попытки подкупить прокурора не удались. Вальяно грозили три месяца тюрьмы, а главное — штраф за контрабанду в размере 12 миллионов рублей, то есть все его состояние.

В качестве защитника был приглашен А. Я. Пассовер, специалист по гражданским искам. И вот заседание суда. Обвинительную речь произносит прокурор. Она длится три часа. Вина Вальяно доказана. По сравнению с прокурором защитник был необычайно краток. Он говорил не более 5 — 6 минут. От только заявил, что Вальяно должен быть оправдан, так как ввозил груз на турецких фелюгах. В разъяснении судебного департамента сената с исчерпывающим перечислением всех видов морской контрабанды: лодки, баркасы, шлюпки, плоты, даже спасательные пояса и обломки кораблекрушения, даже пустые бочки из-под рома — плоскодонные турецкие фелюги не упоминаются. А разъяснения правительствующего сената распространительному толкованию не подлежат.

Бледное лицо прокурора залилось краской. Он вскочил и почти закричал дрожащим голосом: — Вальяно — контрабандист! Если бы он им не был, он не мог бы заплатить своему защитнику миллион рублей за защиту! В зале ахнули. Миллион рублей?! Неслыханная цифра!

Реплика прокурора тотчас обернулась против него.

Да, я получил миллион, — спокойно ответил защитник. — Значит, так дорого ценятся мои слова! А теперь посчитаем, сколько же стоят слова прокурора.

В год прокурор получает три тысячи 600 рублей, — высчитывал вслух «добродушный» адвокат, — в месяц — триста, стало быть, в день, в том числе и сегодняшний день, — рублей десять. Произносил прокурор свою речь сегодня три часа, сказал за свои десять рублей 45 тысяч слов. Сколько же стоит слово прокурора?

Вытянувшись, Пассовер крикнул:

Процесс был выигран. Вальяно оправдали.

4. Атака вопросами. Назовем еще один полемический прием — атака вопросами. Цель этого метода — сделать положение оппонента затруднительным, заставить его защищаться, оправдываться, создать себе наиболее благоприятные условия для спора.

«Довод к человеку» как полемический прием должен применяться в сочетании с другими достоверными и обоснованными аргументами. Как самостоятельное доказательство он считается логической ошибкой, состоящей в подмене самого тезиса ссылками на личные качества того, кто его выдвинул.

Таковы основные полемические приемы. Использование этих приемов помогает вести дискуссию, полемику более плодотворно.

Уловки в споре. Уловкой в споре называют всякий прием, с помощью которого участники спора хотят облегчить его для себя и затруднить для оппонента.

Ответ вопросом на вопрос — не желая отвечать на поставленный вопрос, полемист ставит встречный вопрос.

А почем купили душу у Плюшкина? — шепнул ему Собакевич.

А Воробья зачем приписали? — сказал ему в ответ на это Чичиков.

( Н. В. Гоголь. «Мертвые души» )

Выход из спора происходит в том случае, если один из участников спора сознает слабость своей позиции.

Срывание спора производится путем постоянного перебивания оппонента, демонстрации нежелания слушать его.

«Довод к городовому» активно применяется в тоталитарных обществах. Тезис или аргумент объявляется опасным для общества.

«Палочные доводы» можно определить как особую форму интеллектуального насилия. Участник спора приводит такой довод, который оппонент должен принять из-за боязни чего-либо неприятного, опасного.

► ставка на ложный стыд. Люди часто боятся признаться, что они чего-то не знают. Этим пользуются недобросовестные полемисты. Приводя недоказанный вывод, оппонент сопровождает его фразами «Вам конечно, известно, что», «Общеизвестным является факт», «Наука давно установила», «Неужели вы до сих пор не знаете?», т ем самым делается ставка на ложный стыд. Если человек, желая не уронить себя в глазах окружающих, не признается, что ему что-то неизвестно, он вынужден будет соглашаться с аргументами противника;

► «подмазывание» аргумента — слабый довод сопровождается комплиментами противнику;

► ссылки на возраст, образование, положение используются для того, чтобы скрыть отсутствие веских и убедительных аргументов. Довольно часто мы сталкиваемся с такими рассуждениями: «Вот доживите до моих лет, тогда и судите», «Получите диплом, тогда и поговорим», «Займете мое место, тогда и рассуждать будете»;

► логическая диверсия используется оппонентом, чтобы переключить внимание слушателей на обсуждение другого утверждения, не связанного с первоначальным тезисом. Чтобы уйти от поражения, полемист отвлекается на посторонние темы;

► перевод спора на противоречия между словом и делом. Чтобы поставить противника в неловкое положение, указывает на несоответствие между взглядами оппонента и его поступками;

► смещение времени действия — спорщики подменяют то, что справедливо для прошлого и настоящего, тем, что произойдет в будущем;

► выведение противника из равновесия. В публичном споре большое влияние на слушателей оказывает внушение, поэтому нельзя поддаваться на самоуверенный, безапелляционный тон;

► обструкция — намеренный срыв спора. Оппоненту не дают сказать слова, топают, свистят и т.п. О Наполеоне рассказывают, что во время переговоров с австрийским посланником он бросал на пол фарфоровые вазы, топал. Запуганный посланник согласился с Наполеоном, чтобы только прекратить эту сцену [10].