курская коренная пустынь история кратко

КУРСКАЯ КОРЕННАЯ ПУСТЫНЬ

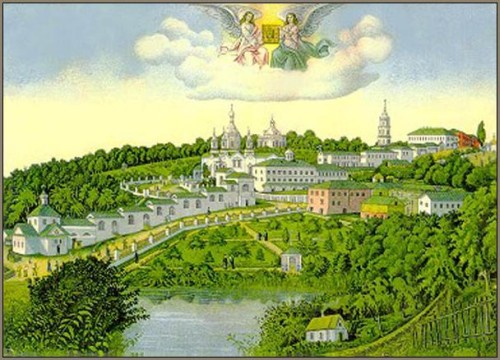

Расположен в местечке Свобода Золотухинского района Курской области, на правом берегу реки Тускарь.

Основан в 1597 году по указу царя Фёдора Ивановича на месте, где, по преданию, в 1295 году жителем Рыльска у корня дерева (отсюда название пустыни) была найдена икона Божией Матери «Знамение». На месте обретения забил источник. Икона, получившая название иконы Божией Матери «Знамение» Курской Коренной, прославилась чудотворениями и стала очень почитаемой. Привезённая в 1597 году в Москву на поклонение она по указанию царицы И. Ф. Годуновой была украшена ризой. В это же время в Курской коренной пустыни был построен первый собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1598 году из-за опасности нападений крымских татар икону из Курской коренной пустыни перенесли в Вознесенский собор Курска. Курская коренная пустынь серьёзно пострадала в Смутное время от войск Лжедмитрия I (1603 год) и крымских татар (1611 год). Нападениям крымских татар обитель неоднократно подвергалась в 1-й половине XVII века. С 1618 по 1764 годы пустынь была приписана к Курскому Знаменскому монастырю., в котором с 1618 года пребывала Курская Коренная икона. С 1618 года ежегодно перед 9-й пятницей после Пасхи в Курской коренной пустыни из Знаменского монастыря с иконой совершался крестный ход (запечатлён на картине И. Е. Репина «Крестный ход в Курской губернии», 1883 год). В пустыни икона пребывала до праздника Рождества Богородицы, когда её с крестным ходом возвращали в Курск. В 1920 году икона вывезена из России.

В 1924 году монастырь был закрыт. В 1924–1926 годах взорван собор; разрушены колокольня, Святые врата, сходы, кладбищенский храм и церковь в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Несмотря на противодействие властей, паломничества к Святому источнику, где была обретена икона, продолжались, поэтому в 1959 году его залили бетоном; уничтожено кладбище. Монастырь возрождён в 1990 году. В том же году близ монастыря создан (открыт в 1991 году) Курский областной историко-культурный центр «Коренная пустынь». В 1994 году возобновлён крестный ход со списком иконы. В 1990-е годы восстановлены: надкладезная церковь в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (1995 год), церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, церковь Всех Святых, колокольня, Святые врата, братские корпуса, скит в честь Святого Серафима Саровского. В 2007 году начата реконструкция собора Рождества Пресвятой Богородицы.

Курская коренная пустынь история кратко

О снование Коренной пустыни в Курской области восходит к XIII веку. Предание рассказывает, что однажды, в 1295 году, некий охотник, житель города Рыльска, проходя берегом реки Тускари, обнаружил у корней дерева (отсюда название пустыни — Коренная) лежащую ликом вниз икону Богоматери «Знамение». Так была обретена Курская Коренная икона Божьей Матери «Знамение» — величайшая святыня Курской земли.

Охотник с несколькими товарищами построил на месте явления иконы деревянную часовню. Об этом событии узнал Рыльский князь Шемяка, который велел перенести икону в Рыльск, но она чудесным образом возвратилась обратно в часовню. Предание рассказывает, что к иконе часто приходил молиться священник по имени Боголюб. Однажды на него напали татары, сожгли часовню, а явленный образ Богоматери раскололи на две части и бросили их в разных местах. Священника увели в плен. Через много лет он сумел вернуться на родину и стал искать рассеченную икону. Найдя обе части, он сложил их вместе, и икона тотчас соединилась и стала совершенно целой. Слава о чудесной иконе дошла до царя Федора Иоанновича, который повелел устроить на месте явления иконы обитель.

Так на месте маленькой часовни в 1597 году был основан монастырь Коренная пустынь.

Сама икона Коренной Божьей Матери хранилась в Знаменском соборе Курска. В 1604 году она была перенесена в Путивль и сопровождала Лжедмитрия I в его пути на Москву. После Смуты икона была возвращена в Курск. С 1618 года ежегодно стал устраиваться знаменитый крестный ход от города до монастыря (расстояние — 27 верст). При огромном стечении народа икона доставлялась к месту чудесного обретения. Эта процессия изображена И. Е. Репиным на полотне «Крестный ход в Курской губернии».

И. Репин. Крестный ход в Курской губернии. 1880-1883

С историей пустыни связано существование у стен монастыря большого торга, давшего начало знаменитой Коренной ярмарке, по значению второй в России после Макарьевской (Нижегородской). В 1793 году Екатерина II дала разрешение на строительство здесь Гостиного двора, который сооружали почти двадцать лет. Проект огромного комплекса Торговых рядов был составлен выдающимся архитектором Дж. Кваренги. Но это незаурядное сооружение, увы, не сохранилось. Уже в конце XIX века сообщалось, что в связи с запустением ярмарки здания приходят в негодность, разрушаются. К началу XX века от Гостиного двора остались одни развалины. К нашему времени от них фактически ничего не сохранилось.

В монастыре было два храма — Рождественский собор, впервые построенный в камне в 1597 году, и храм во имя иконы Богоматери «Живоносный Источник». Особым почитанием был окружен источник, над которым была обретена икона Богоматери. От Рождественского собора, расположенного на высокой горе, до источника была устроена крытая каменная лестница-галерея, напоминающая подобные сооружения в Киево-Печерской лавре. К источнику стекались тысячи паломников, здесь совершалось немало исцелений. Много позже над источником был воздвигнут храм. Даже после 1917 года, когда храм разрушили, поток паломников к чудотворному источнику никогда не иссякал. Коммунисты всячески препятствовали доступу к источнику, но без успеха. В 1960-е годы они даже забетонировали источник, но он пробился ниже и сразу в нескольких местах. Самый крупный выход, который находится метрах в пяти от старого места, особенно почитается.

Старые открытки с видами пустыни

«Люди были необыкновенные. Они дали обители новую жизнь»

Курская Коренная Рождества Пресвятой Богородицы мужская пустынь

Многие из тех, кто побывал в Курской Коренной пустыни, делятся своими впечатлениями: ты идешь по территории монастыря и дух захватывает. Все здесь радует глаз и душу – храмы, монастырские постройки, благоустроенная территория с красивыми клумбами, цветниками в теплую пору года и святые источники, в которые верующие люди окунаются в любое время года. И что особенно важно: богослужебная и молитвенная жизнь Коренной пустыни привлекает множество богомольцев. По воскресным дням в монастырском храме присутствуют на богослужении до 300 человек, большинство из них участвуют в таинствах Исповеди и Святого Причастия. В этом году обитель торжественно отметила 400-летие крестного хода с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная, и радость праздника разделили с митрополитом Курским и Рыльским Германом – священноархимандритом монастыря – и братией тысячи и тысячи людей. О тех, кто был причастен к чуду возрождения древней святыни, рассказали насельники обители.

Начало 90-х вспоминается с большой теплотой

Иеромонах Алипий (Устимук) пришел сюда, когда ему исполнился 21 год. Точнее, приехал из родного города Киева, куда он, отслужив в рядах Советской армии, вернулся и раздумывал о дальнейшем выборе жизненного пути. Его духовником был отец Исаия (Каравай) – духовно сильный и бескомпромиссный человек, «неудобный монах», которому Господь судил подвизаться и в Глинской пустыни до ее закрытия в 1961 году, и в горах Кавказа, (где отшельник, совершенствовался в непрестанной молитве), и в Почаевской лавре, и в открывшейся в 1988 году Киево-Печерской лавре. Именно в Киево-Печерской лавре и состоялся тот судьбоносный для демобилизовавшегося солдата разговор. Беседовали с ним двое: духовник лавры и отец Исаия, приглашенный архиепископом (в будущем схимитрополитом Ювеналием (Тарасовым)) поднимать Курскую Коренную пустынь из руин и уже приступивший к послушанию наместника монастыря. Духовник лавры по-простому сказал молодому человеку: «Ты бы съездил и посмотрел, что там». Молодой человек купил билет до Курска (это было в феврале 1990 года), а когда добрался до самой пустыни, то, по его признанию, почувствовал, что это место может стать его родным домом. Господь такую мысль на сердце положил, несмотря на то, что вокруг всё выглядело печально. «Тогда тут было болото. Часто шли дожди, мы утопали в болотной жиже, – продолжил рассказ отец Алипий. – Но какой был духовный расцвет! В единственном на то время монастыре в епархии владыка Ювеналий собрал монахов, к чьим именам органично присоединяется слово «старец». Это – как я уже говорил – и приснопоминаемый схиархимандрит Исаия (Каравай). Это и приснопоминаемый архимандрит Ипполит (Халин), в течение 17 лет подвизавшийся на Афоне, где он, к слову сказать, жил в келье преподобного Силуана Афонского и молитвенно обращался к еще непрославленному святому за помощью. Это кроткий, смиренный сердцем иеросхимонах Иоанн (Бузов), который прежде служил в сане диакона в Никольском храме поселка Ракитное Белгородской области вместе со старцем, имевшим всероссийскую известность – архимандритом Серафимом (Тяпочкиным). После кончины отца Иоанна и погребения его на холме в ограде Курской Коренной пустыни к нему на могилку, как и при его земной жизни, идут и едут отовсюду люди, просят его молитвенного предстательства… У истоков духовного возрождения монастыря стояли и известный подвижник благочестия архимандрит Кронид (Демин) из Орла, тоже уже отошедший в вечность, и нынешний настоятель Оранского Богородицкого монастыря в Нижегородской епархии игумен Нектарий (Марченко), которому недавно исполнилось 80 лет».

Владыка Ювеналий, по воспоминаниям отца Алипия, на первых порах приезжал из епархиального управления в монастырь каждый день. Строительство, совершавшееся тогда силами самих насельников и небольшого числа наемных работников, набирало темп. Правда, поначалу серьезной помехой было то, что жившие на этой территории преподаватели и другие сотрудники ремесленного училища, размещавшегося тут же, не хотели никуда переселяться. И лишь когда в местечке Свобода (такое вот «оригинальное» название местности было присвоено в декабре 1918 года слободе Коренной) построили для них два дома, проблема решилась. Особое воодушевление вызвал у братии переезд семьи заместителя директора училища. Еще бы! Ведь эта семья жила прямо в алтарной части Казанского храма… Отец Алипий в разные годы нес разные послушания. Был экономом, казначеем, непосредственно занимался строительством монастырских построек в самый его активный период. Бетон, кирпичи, бревна, доски, – многие строительные материалы прошли через его натруженные руки. А через душу… Душа изо дня в день питалась живым примером и назиданиями людей, умудренных благодатным опытом, и Бог становился всё ближе, роднее, необходимее. Душа формировалась.

Через несколько лет после отца Алипия пришел в монастырь еще один из нынешних «старожилов» – иеромонах Владимир (Левченко). Он покрестился в 26 лет, и, по его признанию, мир тогда предстал перед ним в совсем ином цвете. Он даже не понимал, что с ним происходит. Горячее желание объездить святые места привело его из цветущего Донбасса, по времени еще далекого от пожара братоубийственной гражданской войны, в Курскую Коренную пустынь. «В моей жизни тогда был период, когда мне хотелось к кому-то прилепиться. Увидев в монастыре такую концентрацию монахов-молитвенников, монахов-наставников, затем услышав от них: «Оставайся», я остался, хотя не планировал ни монашество, ни священство, – улыбнулся отец Владимир. – Просто встретился с необыкновенными людьми и вверил им свою жизнь. И потом сколько они были рядом, старался во всем их слушаться». Сегодня основное послушание иеромонаха Владимира связано с богослужениями. Служит он в своем монастыре, исполняя обязанности служащего или требного священника. Служит и выездным священником в Золотухинском женском монастыре во имя преподобного Алексия, человека Божия, основанном схимитрополитом Ювеналием (Тарасовым). «Случается, что там монастырский священник заболеет. Или он в отпуске. Или его куда-то переводят. Матушка-настоятельница кобращается к нашему наместнику игумену Серафиму, и мы оказываем, можно сказать, своего рода шефскую помощь», – сообщил отец Владимир.

Господь посылает сюда архиереев, чтобы они помогали братии в спасении

Вспоминая тех необыкновенных людей, что сыграли большую роль в церковном возрождении на Русской Земле и в воспитании монашествующих, оба иеромонаха – отец Алипий и отец Владимир – в первую очередь назвали имя схимитрополита Ювеналия (Тарасова). На одной из звуковых дорожек моего диктофона почти в самом конце разговора с отцом Алипием вдруг появляется длинная пауза. Отчетливо помню, откуда она взялась. Только что этот высокий энергичный батюшка охотно рассказывал о своем нынешнем послушании, связанном с благоустройством монастырских святых источников, но в какой-то момент беседа повернула в русло воспоминаний о 90-х годах, о владыке Ювеналии, и тут отец Алипий заплакал. Подумалось: так плачут по самому дорогому человеку. «Мы делали общее дело – возрождали монастырь», – произнес батюшка. Помолчав, добавил: «По благословению владыки здесь подвизается моя мама, монахиня Феодосия. Она многие годы выполняла в монастыре пошивочные работы: шила постельное белье, рясы и подрясники постриженикам. Сейчас ей 80 лет, силы уже не те, теперь она занимается стиркой. Для нас с ней Коренная пустынь стала духовной родиной». Приведу также небольшой отрывок из рассказа иеромонаха Владимира, который с неким удивлением сказал: «Помню, когда схимитрополит Ювеналий уже был на покое и я с ним где-то случайно встречался – можно сказать, на ходу – он обязательно спрашивал меня о моих родственниках: «А как тот?», «А как этот?», «А те – как они? » Дело в том, что в бытность владыки правящим архиереем я однажды обратился к нему с наболевшим вопросом о своих близких. И что меня впоследствии поразило: владыка стоял во главе большой епархии, я был рядовым иеромонахом, однако он запомнил мою проблему и, видимо, молился за моих родных. Иначе как это объяснить? Одной лишь цепкой памятью, данной природой? Не думаю. Мне кажется, что многих людей, которые делились с ним своими бедами, просили его о помощи, он потом поминал всю жизнь».

Молодой наместник обители игумен Серафим (Котельников) продолжил тему «Архипастырь и монастырь». В частности, он сказал: «Мы очень рады, что священноархимандритом монастыря является митрополит Курский и Рыльский Герман, в котором мы видим подвижника веры, ревностного архипастыря и доброго молитвенника. Он часто совершает здесь богослужения, и после его посещений мы чувствуем себя духовно насыщенными. Владыка произносит проповеди в храме и слова назидания в трапезной. Если он совершает постриг, то произносит слово после пострига. И оно всегда остается в сердце человека как верный ориентир на пути к обретению духовных ценностей. Конечно, мы не лавра, где практически каждый день бывают архиереи, но я считаю, что и нас Господь не оставляет Своей милостью, посылая в обитель архипастырей нашей Церкви для того, чтобы они помогали братии в спасении».

Во время командировки нам довелось стать свидетелями теплой встречи насельников монастыря с одним из гостей – епископом Орским и Гайским Иринеем, прилетевшим сюда из далекого Оренбуржья на торжества, посвященные 400-летию крестного хода с чудотворной иконой «Знамение» Курская Коренная. В этом году святыня в десятый раз была привезена представителями Русской Православной Церкви Заграницей на место ее обретения в глубокой древности, в 1295 году. Владыка Ириней, с великим множеством людей встречавший этот чудотворный образ в 2017 году в Оренбургской митрополии, теперь был счастлив совершить Божественную литургию в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Курской Коренной пустыни и обратиться к верующим с проповедью. Он бесконечно был рад снова встретиться с хранителем иконы епископом Манхэттенским Николаем, викарием Восточно-Американской епархии, сопровождавшим ее в Россию. А братия была рада услышать после трапезы рассказ владыки Иринея, известного своей миссионерской деятельностью, о его жизненном пути и епископском служении в незнакомом для него крае, начавшемся семь лет назад. О его преподавательской деятельности в духовных и светских вузах, где студенты и преподаватели интересуются такими, к примеру, вопросами: как должны взаимодействовать в этом мире Церковь, общество и государство? Возможен ли диалог между Православием и исламом? Всякая ли война священна? Олимпиада – это победа духа или допинга? И на основе этих лекций, статей, выступлений на научных конференциях была издана книга епископа Иринея (Тафуни) «Религиозный взгляд на ключевые проблемы современности», несколько экземпляров которой он подарил тут же, в трапезном зале, для монастырской библиотеки. По пути в Золотухинский женский монастырь в честь святого праведного Алексия, человека Божия, где два архипастыря – епископ Ириней из Оренбуржья и епископ Николай из США – должны были совершить вечернюю службу, игумен Серафим привел слова апостола Павла: «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу» (Евр. 13:16). «Общение – это неотъемлемая часть человеческой жизни, – сказал отец-наместник. – И услышать из архипастырских уст слово назидания – как это важно для братии!»

Приезжал в Коренную пустынь и приснопоминаемый митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр, Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей. Вначале – в качестве обычного паломника, почти что инкогнито – до подписания Акта о каноническом общении. Затем он приехал в мае 2007 года – по-прежнему простой, доступный, но уже навсегда вошедший в историю как архипастырь, который внес неоценимый вклад в напряженный процесс, увенчавшийся успехом – восстановление единства Русской Православной Поместной Церкви после многих десятилетий. А нынешний глава Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион посетил монастырь в соловьином крае, как называют Курскую землю, в 2003 году, будучи архиепископом. Вот как об этом вспоминает иеродиакон Диодор (Юрченко): «У нас на тот момент не было никаких официальных связей со священнослужителями РПЦЗ. И владыка Иларион тихонечко зашел в алтарь и всю службу простоял у окошка. Эта картина осталась в памяти».

Теперь, когда разделение в Русской Церкви преодолено, священнослужителей РПЦЗ встречают в России как родных братьев по святой вере: наше духовенство совершает с ними совместные богослужения, они участвуют в Архиерейских Соборах. В Курской Коренной пустыни особенно тепло вспоминают встречи и беседы с архиепископом Берлинским и Германским Марком, несколько раз возглавлявшим делегацию Зарубежья по принесению чудотворного образа Божией Матери «Знамение» Курская Коренная. На благодатную почву ложились его глубокие искренние размышления о монашестве (а владыка 35 лет совершает служение в монашеском чине). Как дороги были насельникам обители его рассказы о ежегодных, а то и двукратных посещениях в году Святой Горы Афон, начиная с 25-летнего возраста, и его первом духовнике-святогорце (им стал схиархимандрит Авель (Македонов), потом на родине восстановивший разоренный Иоанно-Богословский мужской монастырь в селе Пощупово Рязанской области)! Игумен Серафим с улыбкой сообщил, что кое-кто из братии, подражая владыке, который везде и всюду ходит в сапогах, тоже стал ходить в сапогах. «Это афонская традиция, – произнес отец Серафим. – И у нас есть монастыри, например, Святогорская лавра, где монашествующие признают в качестве обуви сапоги».

Необходимо было живое слово

Отец-наместник поделился еще одним воспоминанием. Когда его только рукоположили, у него появился целый массив вопросов, связанных с исповедью. В некоторых моментах он, не имевший опыта, не мог определиться. Духовную литературу, конечно, читал и читал много, однако ему было необходимо услышать живое слово. Молодой священнослужитель обратился к своему духовному отцу в Курске, который вел его до монастыря. Ответы мирского батюшки были мудрыми, но в то же время отец Серафим чувствовал, что разрешить некоторые серьезные сомнения может только духовно опытный монах. И направился к духовнику Троице-Сергиевой лавры архимандриту Варфоломею (Калугину). «Я приехал к нему Великим постом: «Батюшка, что делать? Так и так…», – пытаюсь с ходу сообщить о том, что меня волнует. «Давай мы с тобой завтра после полунощницы встретимся», – отвечает он. Мы с ним встретились, я у него поисповедовался, и батюшка мне сказал: «Запомни: сейчас век любви. Надо напомнить человеку, что есть канонические правила, которые говорят: за такой грех, за такой-то поступок накладывается такая-то епитимья. Но так как Господь – любящий Отец, ждущий исправления человека и приемлющий даже его желание покаяться, стать лучше, то поступай по законам христианской любви». Почти восемь лет прошло с той нашей встречи. Я всё тогда воспринял и стараюсь, с Божией помощью, следовать совету отца Варфоломея в своей жизни. Действительно, накажи сейчас кого-то строго, он может больше не прийти в храм. А человек должен через церковнослужителей, через общение с верующими почувствовать, что Господь его любит и призывает к исправлению».

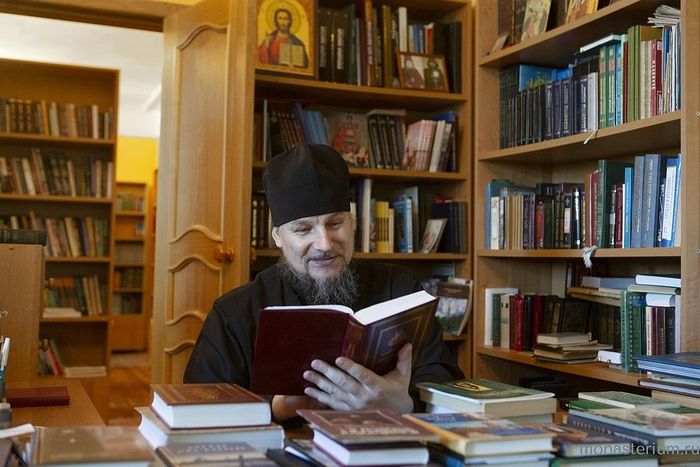

Живое слово в Курской Коренной пустыни звучит постоянно – из уст маститых архипастырей и пастырей. Но и печатное слово здесь в большом почете. Несущий послушание библиотекаря в монастырской библиотеке иеродиакон Диодор (Юрченко) стал называть книги, которые постоянно «на руках». Это литература по Афону. И особо востребованным стал трехтомник «Новый Афонский патерик», готовившийся на Святой Горе Афон в течение 30 лет, а недавно переведенный на русский язык в Свято-Преображенском скиту Данилова ставропигиального мужского монастыря. Что-то из трехтомника читается за трапезой, что-то братия читают в тиши своей кельи. Кто-то из насельников спрашивает «Древний патерик», кто-то – Толкование на Евангелие или Толкование на Апокалипсис. Многие интересуются трудами святителя Игнатия (Брянчанинова) «Аскетические опыты». Берут книги о новомучениках, пострадавших за Христа. Раздел «Подвижники благочестия XX века» постоянно пополняется…

Сейчас в Коренной пустыни насчитывается 45 человек братии. Монастырь живет по уставу Троице-Сергиевой лавры. Есть в нем и «монахи-келлиоты». По причине физической немощи, вызванной болезнями, они почти не выходят из келий, но их сосредоточенная, углубленная молитва, их духовный опыт и человеческая мудрость помогают созданию сплоченной монашеской семьи. К слову сказать, в пополнении монашеского братства обители под Курском сыграл немаловажную роль и старец схиархимандрит Илий (Ноздрин), который направлял сюда людей, изъявлявших желание посвятить себя Богу.

Фотограф: Владимир Ходаков

Также представлены снимки из архива монастыря

I. Местоположение и вид обители

Курская Коренная Рождество-Богородицкая Пустынь находится в Курской Губернии и уезде, расстоянием от Губернского города Курска в 27 верстах на север.

Коренной пустынь сия называется от явившейся здесь в 1295 году при корне одного дерева чудотворной иконы Знамения Божией Матери, издревле называемой Курская, по области, к которой принадлежит место явления.

Коренная пустынь расположена на реке Тускарь, на одном из нагорных холмов её правого берега; холм этот, находясь между двумя глубокими лесными логами или оврагами, представляет вид древнего городища, верхняя площадь которого имеет небольшую покатость от запада к востоку к реке и оканчивается обрывом или крутизной в несколько сажень.

Береговое возвышение, по обеим сторонам Обители, поросло лесом; лес этот издревле называющийся Богородицким, оканчивается с севера и юга глубокими оврагами, которые составляют естественные грани монастырских владений; за ними расположены: с севера, село Долгое, с юга, деревня Служня, входившие до 1764 года в число монастырских вотчин.

Белостенные здания Обители то живописно скрываются в купе окружающих их деревьев, то выглядывают из за них, как белая лилия из корзины зелени. Особенно хорош вид на монастырь с противоположного лугового берега р. Тускарь. Отсюда она разом открывается взору всею красотой своих зданий: на первом плане новый Соборный пятиглавый Храм Русско-Византийской (Тоновской) архитектуры, напоминающий собою две лучшие церкви нашей Северной Столицы: (Благовещенскую конно-гвардейскую и Егерскую). Позади его высится одинакового стиля столпообразная с шатровым верхом колокольня; золоченый крест её высоко блестит в воздухе. Близ Храма видно начало крытых сходов к нижнему источнику или кладезю, где явилась чудотворная икона. Самые сходы скрыты от глаз деревьями, которыми порос весь скат монастырского холма, но за то ясно видна нижняя шатровая церковь во имя Живоносного Источника, древнейшее здание обновленной обители, память усердия к ней первого Русского Фельдмаршала из Русских, Графа Бориса Петровича Шереметева.

Река, отделяя от себя рукава и заливы, перед самою обителью образует три полуострова: один луговой прямо против монастыря и два по сторонам его; за первым, на лёгком береговом возвышении, расположена деревня Будановка, за нею встает красивая дубовая роща, среди которой виднеются скирды хлеба, на дальнем горизонте тянутся, перемежаясь лесками поля, коими так славится Курская хлебородная область. Правый полуостров отчасти покрыт кустарником; за ним река, расширяясь постепенно, образует пруд, в конце которого видна монастырская мельница. На левом полуострове монастырский огород обсаженный деревьями; отсюда река уклоняется к северо-востоку, и, протекая извилинами по лугу и мимо Будановской рощи, теряется вдали.

Не менее живописен вид монастыря с Севера и особливо с одной из двух расположенных в этой стороне пасек (пчельников). Отсюда кроме Соборного Храма и колокольни, видно высокое здание больничного корпуса, над которым высится трибун с главкою и крестом, означающие место теплой церкви; рядом с этим корпусом, начинаются величественные крытые сходы, ведущие к нижней церкви Живоносного Источника и наконец в низу, на берегу реки, самая Церковь. Этот вид особенно замечателен, напоминая собою береговые Афонские Обители; для полного сходства с ними, недостаёт лишь висячих балконов или будочек, которыми усеяны наружные стены тамошних монастырей; а тому кто не был на дальнем Афоне, вид Коренной Пустыни с этой стороны, живо напоминает Русский Иерусалим – Киев и именно Киево-Печерскую Лавру с её сходами в ближние и дальние пещеры.

Горный кряж, покрытый лесом и прорезанный вдоль лесистыми же оврагами, у подножия которых местами бьют ключи чистой холодной воды, довершает сходство этой прекрасной пустыни с Афонскими Обителями; но еще более роднит их мысль, что и эта лесистая гора, подобно Афонской, составляет жребий Божией Матери, как место Ея особенного, благодатного присещения, где уже без малого 600 лет не прерываются хвалебные гласы пений в честь Царицы неба и земли.

И ныне чудотворная Икона Ея, имеющая с 1618 г. пребывание в Курском Богородицком Монастыре, каждое лето в 9-ю пятницу по Пасхе с торжеством, при многочисленном стечении народа, переносится крестным ходом в Коренную Пустынь и остается в ней до 12 сентября (8-го сентября день храмового праздника обители), привлекая сюда богомольцев не только из Курской области, но и со всех сторон России.

Райские красоты южной природы, благоухание немолчной молитвы, благоприятно действуют на душу посетителя этой по истине «красной пустыни». Скоро скрываются здания её из глаз простившегося с ней после богомолья путника, но местоположение обители и назидательная память о ней твердо запечатлевается в благочестивых сердцах; свидетельством этого служит то, что большинство православных богомольцев и странников на пути с Севера, Запада и Востока, в колыбель Православия, родной Киев, считают священным долгом посетить и Коренную пустынь, как место явления чудотворной Иконы Знамения Божией Матери Курская, с наименованием которой соединено не мало благознаменательных исторических воспоминаний, не только местных, но и общих, дорогих для всего Русского народа.

Источник: Составил И.Л. (Издание в пользу Св. Обители) Санкт-Петербург. В типографии М. Эттингера, 1865. От С.-Петербургского Комитета Духовной Цензуры печать позволяется. С.-Петербург. Апреля 9 дня, 1865 года. Цензор, Архимандрит Сергий